必要与可能:我国知识产权刑法保护的正当性

来源:岁月联盟

时间:2010-07-07

关键词:知识产权;刑法保护;正当性

Abstract:The legitimacy of penal protection of IPR is based on a series of interior or exterior reasons.The external requirements are that criminal laws in the fields of IPR tend to reach unanimity with globalization and the principle of ‘The treaty must be preserved’ embodies international duty in the field of international law. Internal theoretical basis is the vulnerability and violability of IPR in property law or a clamor for penal protection of IPR based on low-risk and high-income acts of infringing IPR economically.Meanwhile,the ineffectivity of ‘First Law’ and moral protection of IPR justify the intervention of ‘Second Law’,the penal law,as the security act.

Key words:IPR;penal protection;legitimacy

一、问题的提出

在目前的知识经济时代,与知识和信息相联系的知识产权所起的作用日益增大,“知识产权成为了知识经济的核心问题”[1]。与此相伴而生的是,各种侵犯知识产权的行为日益猖獗,世界各国相继建立起知识产权保护的法律体系,对知识产权的受害人提供民事救济、行政救济以及刑事救济等多角度、多层次的法律保护。与知识产权民事保护和行政保护相比,知识产权刑法保护是一种最强劲、最激烈的保护方式,是将侵犯知识产权的行为予以犯罪化,用刑法手段规制侵犯知识产权的行为。

根据英国学者梅因的考察,愈在古代,刑法愈发达,权利的保护主要依靠刑法;而愈往近代,民事法则愈发达,权利的实现更应仰仗民事法。因此,对知识产权实施刑法保护目前已受到部分学者的质疑,并认为这是知识产权霸权主义的一种表现[2]。事实上,不仅知识产权的刑法保护遭受质疑,世界多数国家对知识产权过分强劲的保护现状更使得知识产权本身遭遇到“知识产权怀疑论”、“反知识产权论”和“知识产权僵化论”等新思潮的冲击[3],这些新思潮足以从根本上动摇知识产权制度的根基,也会造成对知识产权刑法保护的正当性的强烈冲击。与此同时,我国刑法学界呈现的却是另一种情形,即知识产权刑法保护的正当性通常作为一个理所当然的命题被有意或者无意地忽视了。笔者在“期刊网”以“知识产权刑法保护”为篇名进行了搜索,1999年1月~2008年1月共有25篇期刊、9篇硕士论文以及1篇博士论文。从的内容来看,我国刑法学界对知识产权刑法保护的正当性研究表现出两种倾向:一是避而不谈,二是仅仅作为论文的前沿或者正文的一部分略有提及,而且,多数也只是论证了知识产权法律保护的正当性,没有深入论证对知识产权实施刑法保护的正当性。必须承认,我国现行刑法中规定了知识产权犯罪的事实并不必然说明知识产权刑法保护具有理论上的正当性。因此,研究知识产权刑法保护的正当性,不仅可以化解一些人对知识产权刑法保护的怀疑,而且可以为知识产权刑法保护的合理范围奠定深厚的理论根基。对知识产权实施刑法保护的原因很多,但目前,我国刑法为知识产权提供保护可以说是“内外交困”之下的“里应外合”,既有外在的现实因素,也有内在的理论基础。

二、知识产权刑法保护的外在现实因素

1.知识产权刑法保护是全球化视野下法律趋同化的必然要求

尽管人们对如何认识和评价“全球化”现象争论不休,但“全球化”是世界不可逃脱的命运,是无法逆转的过程[4]。伴随着经济全球化的浪潮汹涌而至的是文化全球化和法律全球化或者国际化。

尽管研究精细的学者认为,全球化与国际化之间有不容忽视的差别[5],但是,在知识产权领域,无论表述为全球化还是国际化,都突出表现为知识产权国际保护制度的形成。兴起于19世纪80年代的知识产权国际保护制度,以《保护产权巴黎公约》(1883年)、《保护文学作品伯尔尼公约》(1886年)、《知识产权协定》(1994年)等代表性的国际公约为基本形式,以世界知识产权组织、世界贸易组织等相关国际组织为协调机构,对各国知识产权制度进行协调,从而在知识产权保护领域形成了国际性的法律规则与秩序[6]。

在知识产权国际保护制度的背景下,知识产权立法呈现出一体化的趋势,其具体表现之一就是,知识产权国际保护规则不仅在实体内容上形成了一体化,而且在程序规则上强化了知识产权的保护措施,保护手段的刑法介入就是其突出特征之一。即在很多情况下,侵犯知识产权不但要承担民事上的赔偿责任,还须承担刑事责任。对知识产权进行刑法保护成为了国际共识,如1991年10月29日在日内瓦缔结的《保护录音制品制作者防止未经授权复制其制品公约》第三条将“通过刑事制裁的方式(对知识产权)加以保护”列入了公约的要求。此外,《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPS协议)第六十一条明确规定:“各成员国均应提供刑事程序和刑事惩罚,以适用于至少是故意以商业规模假冒商标或盗版的场合。可以采用的救济还应当包括处以足以起威慑作用且与其罪行的轻重程度相适应的监禁或罚金,或者二者并处。在适当的场合,可以采用的救济方法还应当包括扣留、没收或者销毁侵权商品以及任何主要用于从事上述犯罪活动的原料及工具”。

研究法律全球化的学者认为,法律全球化有两种不同的形式:一是全球化的地方主义,是指一国或一个地区范围内通行的法律制度在全球扩散。二是地方化的全球主义,是指国际组织的条约、规则为内国所接受,转变为对内国具有法律约束力的规则[7]。

知识产权的刑法保护也同样以这两种形式反映着法律的全球化趋同。一方面是全球化的地方主义,即以美国等为首的发达国家的知识产权规则,要求对知识产权进行高水平、高强度的保护。因此,将知识产权保护对象的无限拓宽、权利内容的极度膨胀、保护手段的刑法介入等内容写入了《知识产权协定》等国际公约,从而将原本属于国内立法的知识产权保护的实施程序转化为公约规定的国际规则。另一方面则是地方化的全球主义。不同于其他任何知识产权的国际公约,《知识产权协定》规定的多是实质性的义务条款,不允许缔约方予以保留,具有“很高的统一性”和“一定程度的强制性”。因此,对知识产权进行刑法保护的基本原则和主要规则在全球范围内日渐具有普适性而为各国所接受,表现出趋同化与一体化的基本特点。纵观世界各国的立法规定,尽管在刑法保护的范围和程度上各国有所不同,但没有争议的是,几乎所有的国家都规定了刑法作为知识产权的保护手段,即针对一些严重的侵犯知识产权的行为,规定了刑事诉讼程序和刑事制裁措施。

2.知识产权刑法保护是国际法视野下“条约必须信守”的国际义务的要求

所谓国际义务,主要是指国际法主体在国际交往中,依据国际法各种渊源的规定所应遵循的法律义务。知识产权的国际保护在100多年前主要是通过互惠或单方承担保护义务去实现,19世纪末至今则主要通过国际双边与多边条约来实现。可以说,双边条约和多边条约是国际义务的主要渊源,互不侵犯、互不干涉内政、善意履行条约等是国际义务的主要内容。由于我国已经加入了世界贸易组织(WTO),就必须遵守我国政府签署的国际公约——《知识产权协定》所规定的国际义务,为知识产权提供刑法保护。

知识产权刑法保护的国际义务根源于“条约必须信守原则”,它是指一个合法缔结的条约,在其有效期间,当事国有依照条约善意履行的义务,这是条约法中一个最重要的基本原则[8]。这一原则经过许多世纪而留到现在,一旦国家或类似共同体之间发生接触并订立协定,这些协定的履行就成为关键的问题。在经济、文化、法律全球化的社会,条约在理论和实践上都有不得不信守的决定因素。

从理论上,现代国际社会共同利益的存在决定了条约必须信守。如果说“国家利益本位”曾在人类国际舞台上占据了统治地位的话,那么,快速的经济全球化进程使得这种“法律义务必须让位于国家利益”的国家本位理念不得不让位于“国际社会本位理念”[9]。“国际社会本位理念”的确立过程也是“绝对国家主权”的不断弱化和有限让渡的过程。作为国家的根本属性,主权在相当长时间里几乎成了国家的代名词。但是,在来势凶猛的全球化浪潮面前,“绝对国家主权”和以此为内核的“国家利益本位”面临了诸多考验和挑战。如果说全球化之前的世界是一个松散的世界,国家仍然可以“置身事外,闭关锁国”,抱残守缺以维持国家绝对主权的“坚硬外壳”,那么,“在当今国际社会中,各国相互联系、相互影响,一国不能脱离国际社会而单独存在了”[10]。如果仍被置身其外,被边缘化的命运就不可避免。各国都逐渐认识到了“我们生活在一个相互依赖的时代”[11],除了各自的国家利益之外,“人类具有超越单个国家利益的共同利益”。“我们自己进入了人类进化的全球性阶段。每个人显然有两个国家,一个是自己的祖国,另一个是地球这颗行星”[12]。因此,一方面,各个国家签订了各种双边条约和多边条约,在不同程度上寻求解决全球问题的全球化治理方案,这就使得“条约必须信守原则”具有了更为重要的意义;另一方面,全球治理方案也必然要求各国在“国家主权的城堡上” 打开一个缺口[13],实现国家主权的有限让渡。主权有限让渡的后果之一就使得国际法一改往常“软法”的虚弱形象,其效力得以强化。如果说19世纪下半叶签订的一系列知识产权公约在强调国民待遇的基础上,承认的是国内法在保护知识产权方面的优先地位。那么,在当代,WTO的争端解决机制和《知识产权协定》则体现为国内法遵从国际法以及国内法与国内法之间的一致性。

从实践上,长期面临的国际压力决定了我国不得不信守条约的义务。以美国为例,中美贸易交锋的焦点在于知识产权,1988年以来,中美之间历经多次知识产权交锋(注:根据美国“特别301”条款,1989年中国被首次列入“观察国”名单,并且次年升级为“重点观察国”。1991年美国向中国提起了12亿美元的报复清单。1994年,美国再次把中国列入“重点观察国”名单,并公布了价值28亿美元的报复清单。1996年4月,美国宣布对中国进行“特别301”调查,并宣布了价值30亿美元的报复清单。)。2001年中国加入WTO以后,中美以知识产权为核心的贸易摩擦不仅没有减少,反而随着我国加入WTO过渡期的结束而日益增多。2007年4月10日美国正式向WTO起诉中国知识产权保护的“刑事责任门槛”过高,给盗版和造假者提供“避风港”(注:WTO Case Challenging Weaknesses in China's Legal Regime for protection and Enforcement of Copyrights and trademarks.Office of the United States Trade Representative,Apr.09,2007,http://www.ustr.gov.)。与持续未了的中美知识产权争端相适应的是,中国表示了反对知识产权霸权主义的基本立场,但事实上又不得加强执法力度(注:2005年全国法院共审结侵犯知识产权犯罪案件505件,判处犯罪分子737人,审结的案件数和判决人数分别比上年上升31.2%和39.8%;2006年全国法院共审结侵犯知识产权犯罪案件769件,判处犯罪分子1212人,同比分别上升52.28%和62.21%。此外,全国各级法院还以生产、销售伪劣商品罪、非法经营罪等罪名判处涉及侵犯知识产权的案件1508件,生效判决人数为2296人。参见最高人民法院副院长熊选国于2007年10月22日在中国人民大学举办的“中国知识产权高等二十年”上的发言。并且不得不通过司法解释来降低刑事责任的门槛(注:参见2007年4月4日《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律问题的解释(二)》。),以尽量迎合美国等发达国家对知识产权高水平保护的胃口,确保我国对外贸易和国际市场的巨大需求。这都显示出,我国为知识产权提供刑法保护更多是被裹胁进这个资本统治全球时代的无奈之举。

三、知识产权刑法保护的内在理论基础

1.财产权视野中知识产权脆弱性的内在要求

知识产权具有权利脆弱性的特点,根源于知识产权是一种区别于有形财产权(尤其是物权)的无形财产权。从知识产权的产生来看,自17、18世纪以来,由于“社会生产的技术化”和“科学技术成果的商品化”,在资本主义市场中产生了一个如何保障知识产品私有的法律问题。自罗马法以来,人们基于财产的主要构成限于有体物的认识,以“物”为客体内容,设定了物质化的财产权利制度。而知识产品是独立于传统意义上的物的非物质客体,它的存在不具有一定的物质形态,不占有一定的空间。因此,对知识产品的保护无法简单采用罗马法以来的物与物权的传统财产权形式。由于财产的这种非物质化革命最终导致了革命的非物质财产法——无形财产权的产生[14]。

由此可见,作为无形财产权的知识产权与传统民事权利(尤其是物权)的根本区别就在于客体的非物质性。物权的客体是物,是客观的实在物,具有有形性和完全的可支配性。因此,物权中的“一物一权主义”原则,可以使得某一物的所有人通过事实占有该物而有效地排除他人同时占有或使用该物,从而有效地管理自己的有形财产。可以说,事实占有制度为物权构筑了一道坚固的权利护栏;而知识产权的客体是知识产品,是一种没有外在形体的精神财富。由于它不具有物质形态,不占有一定的空间,因此,人们对它也就不发生有形控制的占有。在同一时空条件下,可以发生多个主体共同占有并使用同一知识产品的情况。此外,由于知识产品具有可复制性和再生性,知识产权不会因为其载体的实物形态被消费而导致其本身消灭。因此,非权利人可以不通过法律途径去“处分”属于他人而自己并未实际“占有”的知识产权。世界知识产权组织的专家形象地认为,知识产权与有形财产的最主要不同点在于:对于诸如一张桌子,所有人可以通过占有它而基本上达到保护自己的财产不受侵害的目的;而对于诸如一项发明、一部作品或一个商标,所有人基本上不能通过占有它们而达到保护它们不受侵害的目的[15]。可见,权利客体的物质性决定了物权具有较强自我保护性,而知识产品的非物质性则决定了知识产权的权利具有脆弱性和易受侵犯性。

2.经济学视野中侵权行为低风险性和高收益性的要求

知识产品的非物质性决定了表达这种知识的“载体”具有无限再生性或可复制性的特点,因此,对知识产权的侵权人而言,其侵权行为具有低风险性和高收益性。

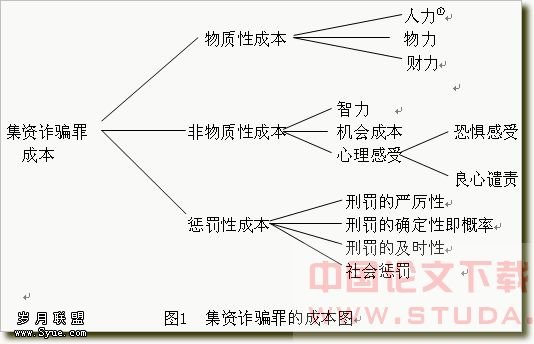

第一,侵犯知识产权的行为具有低风险性。首先,侵犯知识产权的行为难以被权利人发现。由于物权往往直接被权利人控制,一旦物权受到侵害,权利人能马上发现受害事实,而且权利归属的判断也比较容易,他人也容易发现这种权利人的被害事实。而知识产权对象——知识产品具有无限再现性和可复制性,加上危害行为与危害结果的空间分离,使得被害人难以发现自己的权利被侵害。可以说,相对于其他通过直接占有财物的侵权行为而言,侵犯知识产权的人在实施侵权行为时,其行为难以被权利人发现,来自权利人的阻抗几乎为零。其次,侵权行为造成的损失不具有直观性。知识产权具有的重要特点就是“知识是公开的,但权利是垄断的”,由于知识必须向社会公布、公示,才能取得知识产权。因此,在一定时空条件下,可以被若干主体擅自使用。而且,擅自使用不会像有形财产的使用那样发生损耗,减少本身的价值,相反还会增加社会财产总量,在短期内甚至会使一个地区的经济出现表面的繁荣。因此,侵犯知识产权的行为所引起的社会谴责和司法同情也就相对较少。 第二,侵权行为具有高收益性。高收益性主要在于侵权活动的投入成本低廉,由于智力活动成果具有可复制性,而可复制成本相对成果本身的开发创造成本来说微不足道,即在学上边际成本为零。据微软负责欧洲、中东和非洲数字一体化业务的主管戴维·菲恩所言,盗版软件的利润高达900%,比贩毒的利润高出9倍(注:转引自新浪科技.微软高管称盗版软件利润比贩卖毒品高出九倍[EB/OL].[2003-12-04].http://tech.sina.com.cn/it/2003-12-04/0929263653.shtml.)。

可见,侵犯知识产权的行为一方面具有低风险性,另一方面又具有高收益性。在经济学理论看来,成本效益问题存在于人类所有的理性活动中。在实施侵权行为前,侵权人也要行为的成本和收益。在低风险和高收益的利益刺激下,侵犯知识行为的实施并非是一时冲动,而是冷静地利益权衡下理性选择的结果。

3.刑事政策视野中道德规范和“第一次法”规制的失效性的要求

在刑法与其他部门法的关系上,刑法具有“第二次法”的性质,“刑法在根本上与其说是一种特别法,还不如说是其他一切的制裁力量”[16]。也就是说,刑法是其他部门法的保障法,“没有刑法做后盾、作保证,其他部门法往往难以得到彻底贯彻实施”[17]。刑法的这种保障法性质就决定了只有当一般部门法不能充分保护某种法益时,才需要由刑法予以保护;只有当一般部门法不足以抑止某种危害行为时,才需要由刑法予以禁止。“一个审慎的立法者在面临是否需要将特定种类行为犯罪化或者是否需要将刑事制裁继续适用于特定种类行为时,会首先扪心自问是否还存在其他可行的控制方法”[18]。因此,考察知识产权刑法保护的正当性,必须遵循“道德→第一次法→第二次法”的犯罪化作业过滤原理,也就是说,在这个三阶段递进收缩式的犯罪化作业过滤机制中,要求刑事立法在决定将特定种类行为犯罪化并赋予刑事制裁的法律效果时,应当渐次考量道德规范体系、民商法、行政法等第一次规范体系以及刑事法作为第二次规范体系对该行为调整的必要性、可能性与有效性[19]。

第一,道德规范对侵犯知识产权行为规制的无效性。侵犯知识产权的行为本身具有不道德性,即使在我国古代,根据记载,剽窃、抄袭他人作品的行为已经被视为不道德、受人唾弃的行为。例如,唐代文学家柳宗元在《五百家注柳先生集》中记载:文子书十二篇,其传曰老子弟子。其辞时有若可取。其指皆本老子。然考其书,盖驳书也。其浑而类者少。窃取他书以合之者多。凡蒙管数家皆见剽窃[20]。目前,我国关于侵犯知识产权行为猖獗的流行解释是,这种行为根源于公众知识产权观念的落后,并不认为这种行为严重违背了社会道德[21]。但是,公众对不同的侵犯知识产权行为的道德认识与评价并不存在同一性,而是存在类型差异,如假冒商标的行为早已被人们视为过街老鼠,甚至还出现了独特的“王海现象”。而且,实证调查研究的结论也证明了人们对侵犯知识产权的行为并不像我们猜想中的没有道德上的可谴责性,而是相反。针对社会公众群体的调查显示,有88.44%的社会公众购买过盗版的书籍、音像制品或者电脑软件,但同时也有84%的人认为应当严厉打击这种行为;针对学生群体的调查结论则显示,有95.38%的小学生认为抄袭他人的作品不对,并且有56.84%的学生认为这种行为就像偷东西一样不光彩,有74%的中学生和78.35%的高等院校学生认为应当严惩盗版等侵权行为[22]。

可见,公众侵权行为具有严重性的同时,大多数群体又认为要严厉打击这种行为。主观认识与客观行动处于一种矛盾的较量中,在认识上,人们并不是没有意识或者认为这种行为与道德无关,而是有分明的善恶判断;但在行动上,又有部分人“忍不住”有意识地实施着侵权行为。这说明,虽然侵犯知识产权的行为具有道德上的可谴责性,企图单独通过道德规范来规制侵犯知识产权行为的努力却是无效的。早在我国古代宋朝就已经出现了作者、出版者关于“不许复版,翻印必究”的权利主张,但是,由于当时没有著作权的法律机制,“作者、出版者关于‘不许复版,翻印必究’的权利主张,在很大程度上只是装饰书籍牌记的空文,一种没有法律意义的道德文章”[23]。仅仅借助于权利人的“个人实力”和对于剽窃行为的道德规范的结果是盗版之风愈演愈烈,这充分说明了,诸如版权这样的私人财产权利是无法借助于血缘、武力、人际关系、道德舆论、村族边界、契约等方式确立的[24]。2006年关于公众知识产权认知状况的调查结果再一次颠覆了公众知识产权认知状况薄弱是侵犯知识产权行为猖獗的假设结论。结论证明,与人们的常识相反,学历较高、具有较强知识产权观念的人群反而表现出更强烈的购买侵权产品的趋向。而且,在自愿购买侵权产品的人群当中,大约有77.6%的被调查对象是因为价格低廉的缘故而选择了侵权产品[25]。可见,道德观念本身不具有支配行为选择的决定性力量。因为,“公众与其说是正义感、是非感或者诸如此类高贵情感驱动的动物,毋宁说是利益或利害权衡驱动的动物”[25]。

所以,对侵犯知识产权行为的控制也不能仅仅或者主要借助道德规范的力量。

第二,“第一次法”对侵犯知识产权行为规制的不充足性。刑事政策在选择将特定行为犯罪化时,除了考察对行为道德制约的可能性,还应当受犯罪化的“第一次法”的制约,即民事法和行政法是否已经足以抑止侵犯知识产权的行为。

从我国知识产权的行政保护来看,我国现行法律制度为知识产权提供的行政救济主要是行政处罚,具体内容包括责令停止侵害行为,没收违法所得,没收、销毁侵权复制品以及罚款等。我国行政法律规定的救济措施还不足以抑止侵犯知识产权的行为。首先,现行法律对行使职权规定了更为严格的条件,弱化了对侵犯知识产权行为的行政救济内容。如2001年修改的《中华人民共和国著作权法》明确规定著作权行政管理部门行使“责令停止侵害”这一职权时,侵犯著作权的行为还必须“同时损害了公共利益”。现行《中华人民共和国专利法》第五十七条和《中华人民共和国商标法》第五十三条也为行使这一职权规定了其他两项条件:一是由有关利害关系人提出请求;二是接受请求的管理部门认定侵权行为成立。一方面是侵犯知识产权行为的肆意猖獗,另一方面是行使行政职权更严格的法定条件,这就使得行政救济在抑止侵犯知识产权的行为上表现得更加力不从心。其次,从实际的效果来看,行政机关对查处的侵权行为通常只是没收侵权产品,没收的这些侵权产品成本低廉,与侵犯知识产权的行为能获得的巨额利润相比,实在是无关痛痒。所以,这些没收和行政处罚的罚款根本无法达到遏制侵权人违法行为的目的。再次,地方保护主义广泛存在使得对侵权行为的行政保护能力进一步弱化。市场经济转轨期间,一些制假是地方上的利税大户,出于保护地方经济的考虑,冒牌生产的厂家往往得到一些地方官员的庇护。

法律对知识产权提供的民事救济、行政救济和刑事救济的“立体型”保护中,民事救济是一种更为直接和广泛的保护。对于侵犯知识产权的行为,权利人可以提起确认之诉、物权之诉与债权之诉,请求停止侵害与赔偿损失。但是,法律规定的民事救济不足以抑止侵犯知识产权的行为。

首先,知识产权和传统财产权应当平等地享有刑法的保护。公民的合法财产权益受到保护是一项宪法性权利,世界各国都为侵犯财产权的行为提供了多种法律救济方法。由于侵犯财产的方法和表现多种多样,当侵犯财产的手段、内容、结果具有特定的样态,超出了民事救济的能力范围时,刑法就不得不介入对财产的保护。具体到财产犯罪的立法实践,各国刑法一般是以对财产实施的侵害行为的手段来区分不同的犯罪。可以说,刑法在财产犯罪中保护的基本上都是民法中的传统财产权,既包括动产、不动产,也包括有体物、无体物。刑法对传统物权提供了周密的保护,至少也应该对知识产权提供同等程度的保护。因为知识产权与传统有形财产权并没有差异,如果说对传统财产权提供刑事救济,是因为民事救济方法的不足,那么,比传统财产权更具权利脆弱性和易受侵犯性的知识产权,对刑法保护的渴求理当更为强烈。

其次,知识产权私权的公权化趋向宣告了民事救济的不足。在当代,知识产权的私权属性的本质虽然没有发生变化[26],但不能否认国家介入因素在逐渐增强的事实,其结果是知识产权的公权化趋向日益明显[27]。以国家化运作为根本前提的知识产权“国家战略化”盛行各国,并成为各国在竞争中的制胜法宝。美国最早提出了知识产权战略,日本不仅提出了《知识产权战略大纲》,甚至将“知识产权立国”作为基本国策。公权化趋向反映在知识产权的救济方式上,必然是传统规范公权力的宪法、刑法等渗入到知识产权的法律规范中。因为,对侵犯知识产权的行为单纯提供个别的、特殊性、利己性民事救济,追求的只能是民事主体私人利益的最大化,而且,民事保护“不告不理”的原则使得法律对侵犯知识产权行为的保护具有被动性。

四、结语

目前,学术界仍有人批评我国知识产权的刑法保护程度过高,完全屈服于全球化的背景和发达国家知识产权保护的霸权主义,而对自身的国情却无力顾及,其理由是:美国20世纪40年代、日本20世纪60年代与我国目前经济水平相似,而当时它们的知识产权保护水平则比我们现在低得多。因此,他们愤怒地认为:“发达国家通过其非法行径获得利益以后,转而要求所有国家合法活动,遵从其树立的规范,实际上就是保护其通过作恶获取到的既得利益。这种由抢掠而强大、因强大而制定规则、通过制定规则而约束弱者的逻辑,本身就是不公平的”[28]。笔者认为,这种观点没有地看问题,20世纪70年代之前,国际上“经济全球化”的进程还没有开始,而在今天,如果我们仍旧坚持按照自认为合理的水平保护知识产权,而不考虑经济全球化以及相应国际条约的要求,那么,在一国的小范围内看,这种坚持可能是合理的;但在国际竞争的大环境中看,其唯一的结果只可能是我们在竞争中“自我淘汰”出局[29]。可以说,在全球化背景和知识产权国际保护体制下,我国应该讨论的是应当如何为知识产权提供合理的刑法保护,而不是以感性的民族情感拒绝保护。因此,对知识产权的刑法保护研究,正当性的探讨必须是也仅仅是研究篇章中一个绕不过去的序曲。

文献:

[1]吴澄.知识产权是知识经济的核心[N].人民日报,1998-11-14(7).

[2]李扬.知识产权霸权主义与本土化应对[J].法商研究,2005(5):17-19.

[3]曹新明.知识产权法理论反思[J].法制与社会发展,2004(6):60-71.

[4]齐格蒙特·鲍曼.全球化:人类的后果[M].郭国良,徐建华,译.北京:商务印书馆,2001.

[5]黄文艺.法律国际化与法律全球化辨析[J].法学,2002(12):15-18.

[6]吴汉东.知识产权国际保护制度的变革与发展[J].法学研究,2005(3):126-140.

[7]朱景文.比较法社会学的框架与方法[M].北京:中国人民大学出版社,2001:567-570.

[8]李浩培.条约法概论[M].北京:法律出版社,1987:329.

[9]李双元,李赞.构建国际和谐社会的法学新视野:全球化进程中的国际社会本位理念评析[J].法制与社会发展,2005(5):79-95.

[10]PHILIP A.The myopia of the handmaidens:international lawyers and globalization[J].European Journal of International Law,1997(3):435.

[11]罗伯特·基欧汉,约瑟夫·奈.权力与相互依赖[M].门洪华,译.北京:北京大学出版社,2002:20-21.

[12]巴巴拉·沃特.只有一个地球[M].徐波,徐钧尧,龚晓庄,译.长春:吉林人民出版社,1997:17.

[13]赵伯英.主权观念和欧盟成员国的主权让渡[J].中共中央党校学报,1999(2):84-91.

[14]吴汉东.财产的非物质化革命与革命的非物质财产法[J].中国社会,2003(4):125-127.

[15]郑成思.知识产权法[M].北京:法律出版社,2000:77.

[16]卢梭.社会契约论[M].何兆武,译.北京:商务印书馆,1962:63.

[17]高铭暄.中国刑法学[M].北京:中国人民大学出版社,1989:12.

[18]HEBERT L,PACKER.The Limits of criminal sanction[M].Stanford:Stanford University Press,1968:251.

[19]梁根林.刑事法网:扩张与限缩[M].北京:法律出版社,2005:34.

[20]吴汉东.关于各国著作权法观念的历史思考[J].法商研究,1995(3):45-51.

[21]赵国玲.计算机软件著作权犯罪的刑法规制[J].中外法学,2001(2):191-198.

[22]刘华,周莹,黄光辉.我国公民知识产权意识调查报告[G]//吴汉东.中国知识产权蓝皮书.北京:北京大学出版社,2007:411-431.

[23]吴汉东.著作权合理使用制度研究[M].北京:中国政法大学出版社,1996:23.

[24]邓建鹏.宋代的版权问题:兼评郑成思与安守廉之争[J].环球法律评论,2005(11):71-80.

[25]赵国玲,王海涛.公众知识产权意识对知识产权被害控制意义之评估[J].知识产权,2007(2):20-26.

[26]吴汉东.关于知识产权私权属性的再认识[J].社会科学,2005(10):58-64.

[27]冯晓青,刘淑华.试论知识产权的私权属性及其公权化趋向[J].中国法学,2004(1):61-68.

[28]何志鹏.知识产权与国际经济新秩序[J].法制与社会发展,2003(3):79-84.

[29]郑成思.信息、知识产权与中国知识产权战略若干问题[J].环球法律评论,2006(3):304-317.

上一篇:刑事案件证据的审查判断标准初探