罪与罚

【摘要】本文分析了机场女工“捡”获14公斤金饰案中行为人的行为性质,指出了行为的实质违法性是责任成立的前提,刑事违法性是追究刑事责任的前提,犯罪的认定不能违背大数法则原理,法官的判断不能改变公众基于人性的普遍期待,司法判决也不能割裂真实生活的连续性,用刑罚的方法来对付一个违反道德的行为,是极为危险的,从泛刑罚主义到刑罚谦抑主义的价值回归应该成为我国刑事立法和刑事司法的理念,引入陪审团制度应该成为我国司法制度尤其是审判制度改革的应有内容。

【关键词】刑事违法性;盗窃罪;侵占罪;大数法则原理;刑法的谦抑性

【正文】

事件回放

2008年12月9日上午,梁丽如常在机场候机大厅里打扫卫生,在19号登机柜台看到垃圾桶附近有两个女乘客中间有一辆行李车,车上放着一个类似方便面箱的小纸箱。过了五六分钟,两位旅客急急忙忙跑进安检门。梁丽第二次来到19号柜台垃圾箱旁,看到那个小纸箱还在行李车上,以为是她们丢弃的,就顺手把小纸箱清理到清洁车里。约9时左右,梁丽告诉同事曹某称自己“捡”到一个纸皮箱,如果有人认领就还给人家。上午9时40分左右,梁丽在吃早餐其间又告诉大家其捡到一个纸箱。后来,同事马某和曹某就到楼下放纸箱的残疾人洗手间,打开纸箱后发现里面竟然是一包包的黄金首饰。两人取出两包首饰一人分一半后就离去了。快下班时曹某看到梁丽,告诉她捡到的纸箱内装的可能是黄金首饰。中午下班后梁丽就把小纸箱带回自己家中。

清洁工梁丽“捡”14公斤金饰或被起诉的报道在社会上引起了巨大争议,各大门户网站都在显著位置争相转载,很多网站都开辟了网友投票。截至5月12日21时30分,已经有超过100万的网友投票支持梁丽的行为不应该被认定为盗窃。在所有投票网站中,梁丽的支持率达到90%以上,只有少数网友认为梁丽应该接受的制裁。[2]

那么,如果抛开公众的视野而从法学的视野来分析的话,梁丽的行为倒底构不构成犯罪?如果构成,是盗窃罪还是侵占罪?是否应受处罚?本案的价值何在?

按照刑法中关于犯罪的定义的规定,一种行为是否构成犯罪,要看它是否满足“三性”,即社会危害性、刑事违法性和应受处罚性。其中,是否具备刑事违法性又依赖于刑法分则对每一种犯罪构成要件的规定来判断。本案中梁丽的行为无疑具有社会危害性,这不是争议所在,争议的问题是其行为是否具有刑事违法性和应受处罚性,而判定梁丽的行为是否具有刑事违法性取决于对刑法分则中和梁丽的行为有关联的两个罪名盗窃罪和侵占罪应如何解释,刑事违法性的问题解决之后应受处罚性的问题也就有了答案,因而本案争议的焦点问题实际上只剩下一个,那就是梁丽的行为是否具有刑事违法性的问题。

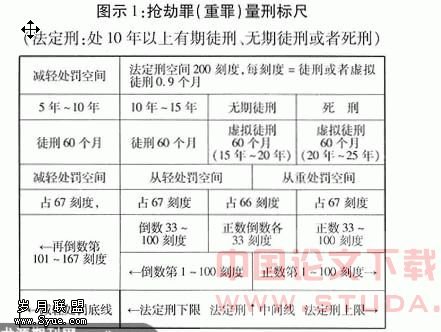

盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取公私财物,数额较大,或者多次盗窃公私财物的行为。盗窃罪的最高刑期是无期徒刑甚至死刑。在构成盗窃罪的四个构成要件中,本案中在犯罪客体、犯罪主体、主观方面上并没有争议,争议的主要是客观方面。在客观方面,本罪要求行为人具有以秘密窃取的方法,将公司财物转移到自己的控制之下并且脱离财物所有人或持有人的控制范围而非法占有的行为。所谓秘密窃取是指行为人采用自认为不使他人发觉的方法占有他人财物。只要行为人是主观上是意图秘密窃取,即使客观上被他人发觉或注视,也不影响盗窃性质的认定。秘密窃取,可以是被害人不在场时实施,也可以是物主在场,趁其不备时实施。[3]我们看到,本案中,梁丽并没有使用“秘密窃取”的方式来拿走这些黄金首饰,因为这些黄金首饰是摆在作为公共场所而非私人空间的机场候机大厅,被遗忘在行李车上的黄金首饰也是在没有被主人的控制的情况下被梁丽从公共场所公开地拿走,并且,从开始她就一直告诉同事“有人认领就还给人家”这点也可看出,梁丽的行为并不是“秘密窃取”,这就表明,梁丽的行为不符合盗窃罪的犯罪构成要件中关于客观方面的要件,因而其行为并不构成盗窃罪。

既然梁丽的行为不构成盗窃罪,那么有是否构成侵占罪呢?答案同样是否定的。所谓侵占罪是指非法占有为目的,将代为保管的他人财物,或者合法持有的他人的遗忘物、埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不退还的行为。侵占罪的最高刑期是有期徒刑5年。本案中,梁丽捡到的黄金首饰是否属于遗忘物?梁丽是否有拒不退还的行为?这是关系到梁丽是否构成侵占罪的两个关键问题。一般认为,所谓“遗忘物”,通常是指财物的所有人或持有人有意识地将自己持有的财物放在某处,因一时疏忽而忘记拿走,而暂时失去控制的财物,与“遗失物”所不同的是,“遗忘物”一般尚未完全脱离所有人或持有人的控制范围,而“遗失物”则是指所有人或持有人因为疏忽,偶然将其持有的财物失落在某处,以至脱离了所有人或持有人的控制。两者的主要区别在于“遗忘物”一经回忆较容易找回,而“遗失物”则很难知道遗失在什么地方,也难以找回。[4]也有学者认为,这种区别标准显然取决于财物的所有人或持有人记忆力的强弱,于理不符,并进而提出两者的区别不在于受害人事后能否回忆起来,而在于失落“遗忘物”后,该财物仍为特定的人占有,如遗忘于出租汽车上的乘客财物;失落“遗失物”后,该财物的占有人不明或者为不特定的人占有,如失落于广场、路上或山野中的游客财物。[5]还有学者认为,对“遗忘物”应作广义理解,包括“遗失物”。我国刑法只规定了侵占“遗忘物”而未规定侵占“遗失物”,即只是把非法占有他人由于一时疏忽而遗忘于特定地方的财物作为犯罪予以惩处。本案中纸箱显然是旅客因自己一时疏忽而遗忘在行李车上,并实际上临时脱离其控制范围,因此,可以把它理解为“遗忘物”。然而,侵占罪构成要件中还要求存在“拒不退还”的情节,梁丽是否有拒不退还的行为呢?对于“拒不退还”的理解,司法实践中有两种观点:一种观点认为物主或有关机关要求行为人退还或交出财物,而行为人拒不退还或交出,表明行为人具有非法占有的故意,这才属于刑法上的“拒不退还”或“拒不交出”;另一种观点认为只要行为人的行为表明行为人具有非法占有的目的,就是属于侵占罪中的“拒不退还”或“拒不交出”。按照“疑罪从无”的刑法理念和公正、谦抑、人道的现代刑法三大价值目标,应作对被告人有利的解释,采纳第一种观点。梁丽在警察找上门来后,及时主动地交还了黄金首饰,所以她并没有“拒不交出”的行为,故其行为不构成侵占罪,不能追究其刑事责任,梁丽知道纸箱内有价值高的物品,显然不属于丢弃物后,没有交公却拿回家中,其行为属于“拾金而昧”,属于民法上的不当得利,这种行为不符合我国传统道德所提倡的“拾金不昧”精神,在道德上是应当受到谴责的,但毕竟道德与法律的界限在更多的时候还是泾渭分明的,法律要求的仅是最低限度的道德,用刑罚的方法来对付一个违反道德的行为,是极为危险的。

责任成立的前提是行为人有可能知道这一行为为所禁止。违法认识是责任谴责的核心内容。因为,认识到违法性仍然实施这一行为最清晰地表现了行为人的违法人格。谁有意识地违反法律规范行事,就明确表明了他对法律所保护的利益的蔑视。但需要注意的是,行为人违法性认识的对象不是违反规范的内容或其可罚性,而是行为的禁止性,即行为的实质违法性,[6]而对于本案中梁丽的行为而言,并不具有这种实质违法性,因而也就不存在刑事责任,也就不应受到刑事处罚,因为大多数人面对同样的情形时,相信也会做出同样的行为,有学者指出,犯罪总是意味着少数人的行为与多数人的行为发生了偏差,根据大数法则原理,法律规定中关于人的善恶程度的判定总是与多数人或平均人所反映出来的人性特征联系在一起。因此,法律对主观恶意的评价更多的是基于统计概率,而不只是基于道德上的直觉,当法官的判断改变了公众基于人性的普遍期待时,也就意味着司法判决割裂了真实生活的连续性,从而导致公众陷于不安恐惧的状态之中。[7]法律的真正威信来源于老百姓内心的对它的正当性和合理性的信仰而不仅仅来源于严刑峻罚,当一种行为有百分之九十以上的人都认为不该受到刑事处罚的时候,我们应该谨慎行事,好好地审视一下自己的法律。是不是我们的刑事立法出了问题抑或刑事立法的理念出了问题?或许我们应该改革司法体制尤其是审判制度、引入西方社会的陪审团方式、让公众的声音正大光明地出现在审判庭上而不是通过媒体来影响司法的独立?从刑事立法理念而言,从泛刑罚主义到刑罚谦抑主义的价值回归,或许应该成为我国刑法制定和实施中应有的价值取向,正如刑法学者梁根林所言:“非刑罚化和非犯罪化作为当代世界刑法改革运动的两大主题,是作为刑法基本刑事政策的刑法谦抑原则的直接要求。” 所谓刑法的谦抑性,又称刑法的性或节俭性,是指立法者应当力求以最小的支出——少用甚至不用刑罚(而用其他刑罚替代措施),获取最大的社会效益——有效地预防和抗制犯罪。本案中对类似梁丽行为的禁止,更多的要靠道德教化靠社会舆论的的引导而非用刑罚的方法,道德的问题由道德去解决,法律的问题由法律去解决;从审判制度而言,如果能引入陪审团制度,把对一种行为是否构成犯罪的事实判断交给由社会各阶层代表人士组成的陪审团来完成,则可以让大众的意志通过正当的途径得以表达,也从制度上排除媒体对司法独立的影响。

本案的价值不仅仅在于其“是一个可以写入教科书的经典案例”,更为重要的是,它引发我们不断地思考诸如许霆案、梁丽案这样的案件为何频繁在出现并且在社会上引起巨大争议的原因,也成为了一种促使我国刑法立法和刑事司法审视自身不足和自我完善的一种动因。

【注释】

[3]高铭暄,马克昌著.刑法学[M].北京:北京大学出版社,高等出版社,2000.512-512.

[4]高铭暄,马克昌著.刑法学[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2000.521-521.

[5] 陈甦..法意探微[M].北京:法律出版社,2007.90-90..

[6]梁华仁、陈清浦.刑法谦抑性的价值回归——以奸淫幼女的“明知”为视角[EB/ol].

[7]周安平.论大数法则[EB/ol].