IPO市场承销商声誉机制的形成机理及实证检验

关键词:承销商声誉机制;股票发行;发行;发行监管

作者简介:黄春铃,女,北京大学光华管院博士后流动站、银行博士后工作站博士后研究员,研究方向:机构与金融市场。陈峥嵘,海通证券研究所宏观研究部高级分析师。

引言

在证券发行市场尤其是首次公开发行市场(即IPO市场)上,有效的信息传递是市场效率的基础。然而,由于发行企业信息披露的非激励相容和投资者高昂的信息搜索和处理成本,投资者和发行者之间存在严重的信息不对称。发行企业拥有关于企业质量的真实信息,而投资者并不具有该信息。

发行企业具有的信息优势,使得外部投资者相信,发行者具有隐藏真实信息、高估其证券价值的机会主义行为(Opportunism)倾向。投资者只愿意按反映发行企业的平均质量的价格来购买发证券,从而可能使优质企业证券的价格被低估(underpriced),而劣质企业证券的价格被高估(overpriced),从而引起证券发行市场的不断萎缩,出现信息陷阱(Booth和Smith[1],1986)。

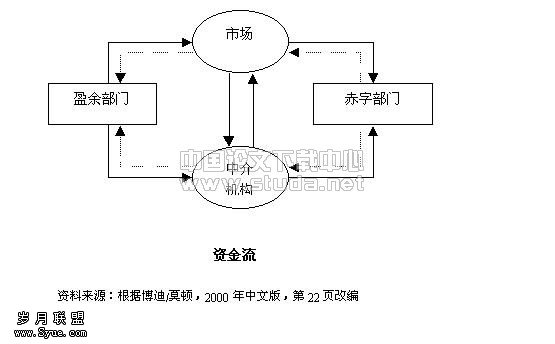

Leland和Pyle[2](1977)以及Campbell和Kracaw[3](1980)认为,在间接融资市场,金融中介机构在金融市场中扮演了信息生产人的角色。而且,只有当中介机构将其自身足够多的资产投入到其拥有特殊信息的证券资产中,才能使欺骗成为次优选择,进而有效地防止信息生产过程中的道德风险,保证信息生产的可信性。然而,这种情况在股权融资市场并不多见。因此,承销商作为IPO市场的“信息生产者”和“认证中介机构”面临着“可信性”(creditability)的问题(Booth和Smith,1986;Chemmanur和Fulghieri[4],1994)。

声誉机制被认为是缓解承销商的道德风险,保证承销商信息生产可信性的重要制度安排。在发行市场,承销商的经营是持续性的行为,承销商与投资者之间的博弈是重复进行的。对承销商来说,声誉投资是一项沉没成本,声誉一旦受损,投资收益将无法实现。越是知名度高的承销商,犯机会主义错误的代价越大,因而自律性越强。同时,承销商的声誉作为一种重要的无形资产,承销商对声誉的投资可以带来“声誉租金”,激励承销商对声誉的投资。

因此,声誉机制成为承销商信息生产的准确性进而提高证券发行市场效率的重要保证,承销商声誉机制是否建立也成为衡量各国股票发行市场效率的一个标志。

承销商声誉的形成机理

一、承销商行为的约束机制

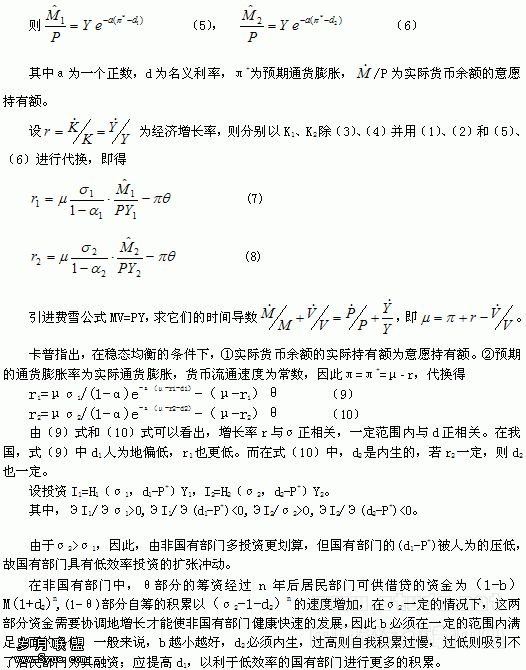

产业组织领域关于声誉的研究显示:有效的惩罚机制,包括交易主体之间的直接惩罚,即“自我实施”机制和其它相关主体的“社会实施”机制,是声誉形成的重要前提条件。在IPO市场,影响承销商行为模式的有三个主体,即投资者、证券监管机构和发行企业。前两者构成承销商开展承销业务的外部市场环境和制度环境,后者是承销商承销业务的来源。在发行企业和投资者之间,承销商处于中介地位,为双方提供金融服务。金融服务质量成为发行企业、投资者以及证券监管机构对承销商声誉的评估依据。

1.投资者

投资者的惩罚,表现为承销商后续承销风险的增加。一方面,如果投资者认为承销商在之前的发行中弄虚作假,高估企业价值,则会降低其后续发行股票的投资价值,表现为不愿购买或只愿低价购买,从而加大了发行失败的风险,并通过发行企业对发行收益风险的预期,引致承销商未来市场份额和盈利水平的下降;另一方面,国外IPO市场上投资者保护机制比较完善,承销商对发行企业的评估失误,还会带来投资者的诉讼,引发风险(Lowry和Shu,2002[5])。这种市场交易主体之间的惩罚机制,要求投资者具有成熟的投资理念和理性的投资判断,同时要求比较完善的法律规范和投资者利益保护制度。

2.证券监管机构

作为对市场约束机制的一种补充,证券监管作为一种强制性的手段,是承销商声誉形成的重要外部约束力量。证券监管机构介入IPO市场有两种行为方式:一是制度规范,即事前的防范机制。即通过制定法律规范和行政管理规则以及IPO发行管理方法等制度规范,构成承销商行为的外部制度环境。二是违规查处和惩罚,即事后的惩罚机制。从各国实践看,证券监管对目标承销商的惩罚不仅表现为行政罚款,法院介入等方式[i],还可能进一步引发市场对承销商声誉的判断[ii],带来对承销商的声誉损失等间接影响(Beatty、Bunsis和Hand[6],1998;Song和Uzun[7],2003)。

3.发行企业

在IPO市场,发行企业和承销商之间的关系更多的表现为交互影响,在图1中用双向的箭头表示。

首先,从发行企业的角度看,在发行上市过程中,其最关注的两个问题就是:发行价格和发行风险。发行能否顺利进行,决定了发行企业是否能够从股市上筹集到所需要的资本;发行价格的高低,决定了发行企业的筹集资金规模。由于监管机构和投资者比较认可高声誉的承销商所推荐上市的项目,且高声誉承销商拥有更畅通的销售渠道和与投资者更好的信息沟通,使得发行风险降低。同时,由于高声誉的承销商所能够对发行企业进行更准确的定价,从而使得IPO抑价程度更低,意味着企业公开发行上市的成本下降(Ritter,1991,1994)。因此,对发行企业,尤其是好的发行企业,倾向于从高声誉的承销商获得承销服务,并愿意支付高的承销费用(James,1992[8];Fang,2002[9])。

其次,从承销商角度看,出于对发行风险的评估,承销商对发行企业要进行充分的价值判断,以决定是否为其提供承销服务。承销商对发行企业评估标准的选择会影响到其金融服务的质量,而金融服务的记录是投资者和证券监管机构对承销商声誉评价的基础。因此,出于后续交易的考虑,越是声誉好的承销商,越是会提高其金融服务的质量,并由此对发行企业形成一种“倒逼”机制——好的发行企业只愿意获得高声誉承销商提供的金融服务,较差的发行企业只能转向低声誉的承销商,进而形成发行企业类型的分离均衡,使得承销商的服务质量和发行企业的质量存在一种正向的匹配关系(Johnson和Miller[10],1988;Chemmanur和Fulghieri,1994等)。

二、中外IPO市场的制度差异和本文研究的立足点

综上所述,在影响承销商行为的主体中,发行企业对承销商的行为影响力度稍弱,这也是现有研究中,关于承销商声誉的研究,基本上没有考虑发行企业对承销商声誉形成机理的一个重要原因。在国外,投资者对股票的价值判断对发行价格的高低和发行成功与否具有非常大的影响。长期从事证券承销工作的承销商与投资者是多次重复的博弈关系,有交易历史,更有后续的“声誉机制”起作用,投资者对承销商声誉的约束力较强。本文延续了这种分析范式,表现在图1中,发行企业和承销商行为之间的关系用虚线表示。

承销商声誉机制形成的终极目标,就是要形成不同类型承销商和不同质量的发行企业的显示性分离均衡,使承销商声誉具有丰富的信息含量,投资者可以根据承销商的声誉来判断其承销的发行企业的投资价值以及发行定价的准确程度。承销商声誉和发行企业质量之间内生的这种正向关系也因此成为检验承销商声誉机制是否形成的一个经验标准。

证券监管力量对承销商声誉的影响和市场的制度安排有关。国外成熟市场,尤其是美国,股票发行实行注册制。证券监管机构对证券发行事先不做出价值判断,其监管理念是真实全面的信息披露,相信投资者都有足够的判断能力。任何公司都有发行股票的权力,至于股票能否出售、以什么价格出售,由市场供求来决定,其风险也由投资者完全自主判断。发行审核以形式审查为主,核心是审核发行人是否全面、准确、真实地将投资人判断投资价值所必需的重要信息材料加以公开。这种制度安排和这些国家IPO市场上法院和行政监管模式的制衡机制[iii]以及市场约束机制和投资者利益保护制度的相对完善相关。因而,在成熟市场,监管制度是投资者市场约束的一种补充。

在中国,《证券法》实施之前,中国的股票发行制度是带有浓厚行政色彩的审批制,自2001年3月开始,正式实行核准制,取消了由行政方法分配指标的做法,改为按市场原则由主承销商推荐、发行审核委员会独立表决、证监会核准的办法。其基本理念就是监管部门不仅要对申报材料进行实质性审核,还要就一些实质条件对发行人进行价值判断。这种发行制度的本源性差别,使得中国IPO市场证券监管介入市场的方式和程度和国外成熟市场存在较大差异,不仅表现为证券监管要对股票发行上市前的虚假行为进行查处和惩罚,同时还要承担成熟市场上由投资者自我进行的价值评估和价值判断等职责。

另一方面,在中国,由于股票供求关系的影响,很长时间,中国的一级发行市场流传着“新股不败”的神话。对投资者来说,只要能够申购成功,就可以获得超额收益。在这种情况吓,投资者不太关注发行企业的质量和承销商的质量认证功能,进而对承销商声誉的约束力度较弱。

这种特殊的制度背景使得证券监管成为承销商机会主义行为最为重要的约束机制。具体而言,随着中国IPO的制度变迁,不同的阶段,证券监管介入市场的力度和方式具有较大的差别,承销商和发行企业、投资者的力量和博弈法则也在随之改变。

基于上述分析,本文将针对中国IPO市场发行制度的变迁,探讨不同的制度背景下,承销商声誉和发行企业质量关联性的具体特征,检验中国承销商声誉机制建立的基本状况和未来的政策启示。

实证模型的设计和实证结果的分析

一、研究假设和研究阶段的划分

1.研究假设

在中国资本市场发展的早期阶段即审批制度下,承销商能否拿到项目,并不取决于其自身的金融中介服务能力,公关能力以及“包装企业”的能力往往成为承销商竞争力的体现,承销商声誉机制缺乏生存的土壤。当市场发展到一定阶段后,承销商之间初步形成声誉等级之后,发行人为了向投资者传递可信赖的信息,倾向委托声誉好的承销商代为承销。同时,承销商为了维护自身的声誉和后续的业务效应,以及宽松的监管环境,会更加关注发行人的质量和发行风险,声誉效应将逐步显现。

考虑以上因素,本文的基本假设为:中国IPO市场上,承销商声誉机制的形成具有阶段性,承销商声誉和发行企业质量之间的正向关联性随着发行制度的市场化进程逐步显著。

2.研究阶段的划分

本文根据证券发行市场制度和监管制度的变革将中国证券市场从成立之初到目前划分为四个阶段。

(1)1990年——1999年12月:审批制阶段

本阶段最重要的特征就是实行额度的行政分配,各级政府是上市资源的分配主体。企业能否上市不在于本身质量的好坏,而取决于与地方政府的关系以及是否符合地方政府的利益需求。主承销商并没有选择企业的权力,其策略主要体现在如何争取到发行额度和发行项目。

(2) 2000年——2001年3月:《证券法》实施至核准制正式实施以前的过渡阶段

在发行制度上,该阶段与第一阶段没有本质区别,主要是消化前一阶段的额度,但在上市审核制度和上市程序方面存在一些明显变化。

这一阶段,由发行审核委员会依法审核股票发行申请。发行审核委员会由国务院证券监督管理机构的专业人员和所聘请的该机构外的有关专家组成,以投票方式对股票发行申请进行表决,并提出审核意见,进而加强了对发行公司质量的审核力度。审核通过后,发行人必须公开发行募集文件,并将该文件置备于指定场所供公众查阅。

对主承销商来说,发行制度的变革,带来了更大的责任和风险,要求从关心发行的数量转向关心发行公司的质量。

(3)2001年3月17日——2003年12月:核准制下的通道制阶段

以4月17日用友软件的发行上市为标志性事件,中国正式实施核准制。核准制下,发行人在发行股票时,不需要各级政府发行批准,只要符合《证券法》和《公司法》的要求,即可申请上市。但是,发行人要充分公开企业的真实状况,发行审核委员会有权否决不符合规定条件的股票发行申请。同时,为了提高券商自律和自我约束、实现对上市企业数量乃至扩容节奏的控制,辅之于“通道制”——每家承销商只能拥有一定数量的通道,每条通道推荐一家企业,通道循环使用,每发行一家再上报一家,并通过不良记分制、通道暂停与扣减等措施,以促使券商提高执业水准。

(4)2004年2月——至今,核准制下的保荐人制度阶段

保荐人制度的推行,是新股发行制度的重大变革。保荐人制度下,券商不仅要承担法定的责任,而且责任期限较长。保荐人选择企业失败或者没有做好保荐工作,上市公司出了问题,保荐人要承担连带责任。这对保荐人的信誉是一个很大的挑战,加大了券商的经营风险。

二、实证方法和变量的设计

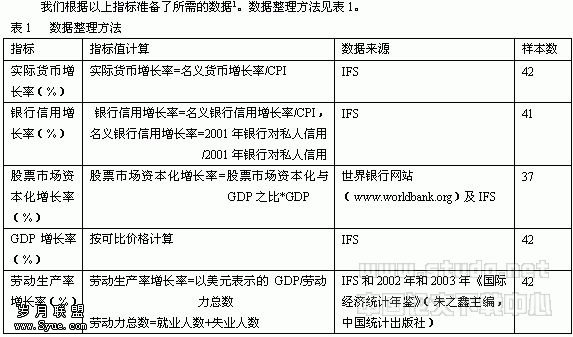

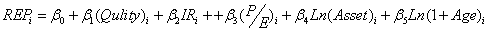

本文运用多元回归分析的方法,分阶段检验中国IPO市场上承销商声誉和发行企业质量之间关系。回归模型的因变量为承销商声誉IR,自变量包括解释变量和控制变量两部分,其中解释变量为风险调整的发行企业质量指标Qulity,控制变量包括发行企业的初始收益率、发行市盈率、发行企业总资产、公司成立年限等(如表1所示)。回归模型如下:

其中,i=1,2,3,β0为回归模型的常数项,β1,β2,β3,β4,β5分别为自变量的系数。

主要变量的度量方法如下:

1. 发行企业质量

和本文研究思路比较接近的是海通证券课题组[11](2004)和刘江会、尹伯成[12](2005)关于投资银行声誉和发行企业质量的实证检验。海通证券课题组的研究虽然也考虑到了投资银行声誉形成的阶段性特征,但对阶段没有明确界定;同时,在其实证模型中,选取最容易被操纵的指标ROE作为衡量发行企业质量的指标,有失偏颇。刘江会、尹伯成(2005)以上市公司是否被ST作为衡量发行企业质量的指标,对承销商声誉与IPO质量之间的关系进行了研究。结论显示,承销商作为甑别IPO企业质量的认证功能是失效的。但笔者认为,其结果和其指标选择有很大关系。笔者根据聚源一级市场数据库关于ST股票的信息进行了统计,结果表明,IPO公司被ST的样本年度分布具有集中性,主要发生在发行制度变革前,1999年以后的比例仅占8%。因此,以ST作为衡量发行企业质量的指标,导致实证结果缺乏一定的说服力。

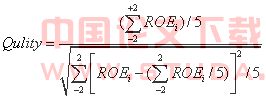

考虑到发行企业在上市之前往往采取盈余管理、操纵等手段进行包装[iv],并往往带来上市后相关财务指标的波动。综合两方面因素,本文构造了一个财务指标比值来衡量上市公司质量,分子为上市公司上市前后各两年(含上市当年)共5年的ROE均值,分母为该五年内ROE的标准差,即经过风险调整的上市公司质量评价指标。具体公式为:

2. 承销商声誉

关于承销商声誉的度量方法,国际学术界上通行的有三种,即C-M法、J-M法和M-W法(黄春铃【13】,2005)。根据数据的可获取程度,本文借鉴国外M-W法,即以市场份额为基础对我国承销商的声誉等级进行度量。

在具体的过程中,分别计算各承销商各阶段承销的IPO的累计次数及累计的承销金额占该阶段市场总计的承销次数和承销金额的比例,赋予相同的权重,计算承销商的加权市场份额,并以此作为承销商的声誉度量。如果考察期间发生兼并重组事例,则重组券商的市场份额加总,并入保留券商的市场份额。[①]

在各承销商声誉值计算和排名的基础上,根据分值大小,将承销商按不同声誉级别进行分类:REP≥5%列为第一类;1%≤REP<5%列为第二类,0<REP<1%的列为第三类。

3.IPO初始收益率

IR=(上市首日的收盘价-发行价)/发行价×100%

全部变量的定义即度量标准如表1所示:

表1 变量的定义及度量标准

变量类型 | 变量名称 | 符号 | 度量标准 | 相关研究 | 预测方 向 |

因变量 | 承销商声誉 | REP | 市场份额度量法 | Johnson & Miller(1988); Megginson & Weise(1991); Chemmanur & Fulghieri (1994) Carter、Dark & Singh(1998) |

|

自 变 量 | 发行质量 | Quality | 风险调整的 | Betty & Ritter(1986); Johnson & Miller(1988); Carter & Manaster (1990); Chemmanur&Fulghieri (1994) | 逐步为 正 |

发行企业的初始收益率 | IR | 上市首日的收益率 | Betty & Ritter(1986); Rock(1984); Johnson & Miller(1988) Ritter(1984,1991); Carter & Manaster(1990) | 逐步为负 | |

发行市盈率 | P/E | 发行企业公布的 发行市盈率 | 沈艺峰等(2004)[17]; 海通证券课题组(2004) | 不确定 | |

发行企业总资产(规模变量) | 发行企业资产的对数 | 海通证券课题组(2004) | + | ||

公司成立年限 | Ln(1+Age) | (1+发行时成立年限)的自然对数 | Ritter(1984,1991); Megginson&Weiss(1991); 沈艺峰等(2004) | + |

三、回归结果

基于发行企业质量的度量方法和财务数据的可获得性,本文的研究期限截止到第三阶段,包括财务数据完整的893只上市公司。本文一级发行市场数据和财务数据来自天软(Tinysoft)分析.NET软件,部分缺省资料由聚源数据库和上市公司网(www.cnlist.com)和中国证监会网站(www.csrc.com.cn)补充完整,数据的计算和整理采用Excell和SPSS12.0统计软件包。

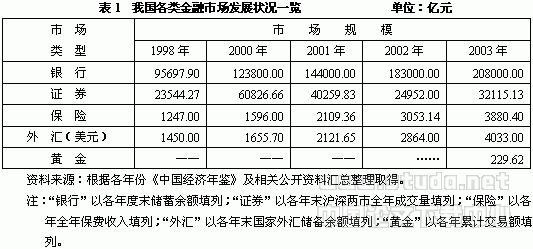

回归分析的结果见表2。整体而言,各阶段多元回归模型的拟合度较好,在总体上显著,表明承销商声誉和各解释变量之间存在线性关系,模型具有一定的解释能力。且各阶段中,DW值皆比较接近2,表明误差无明显一阶自相关;所有变量的方差膨胀因子最大为2.236,远远小于10,表明不存在多重共线性的问题。

表2 承销商声誉和发行企业质量不同阶段的回归结果

变量 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |||

常数项 | 1.307* (1.77) | -13.682 (-2.08)** | -1.166 (-0.61) | -5.88** (-2.74) | -0.69 (-0.78) | -22.64** (-2.195) |

Quality | -0.052 (-0.17) | 0.219 (0.71) [1.16] | 1.778* (1.77) | 0.473 (1.26) [1.13] | 1.167* (2.453) | 0.827 (1.632) [1.534] |

IR | 0.061 (0.47) [1.16] | -0.079 (-0.43) [1.03] | 1.132 (0.873) [1.413] | |||

P/E | -0.295 (-0.30) [1.05] | -0.004 (-0.25) [1.19] | 0.258* (1.716) [1.026] | |||

Ln(Asset) | 1.537*** (3.08) [1.13] | 0.531** (2.74) [1.15] | 1.671* (1.799) [2.236] | |||

Ln(1+Age) | 0.168 (0.26) [1.07] | |||||

DW | 2.117 | 1.87 | 1.541 | 1.554 | 1.583 | 1.738 |

R | 0.019 | 0.20 | 0.083 | 0.233 | 0.163 | 0.435 |

调整R | 0.000 | 0.15 | 0.054 | 0.127 | 0.135 | 0.354 |

F | 0.027 | 3.77 | 2.891 | 2.199 | 6.015 | 5.392 |

Prob>F | 0.869 | 0.004*** | 0.099* | 0.094* | 0.020** | 0.002*** |

注:(1)*表示在10%水平下显著;**表示在5%水平下显著,***表示在1%水平下显著

(2)( )里的数值为t检验值,[ ]内的数字为方差膨胀因子VIF

(3)由于第二阶段变量之间存在明显的异方差,采用的是WLS回归,( )里的数字为异方差调整后的t值

(4)第二阶段和第三阶段发行企业质量分别在15%和11%的水平下显著

比较各阶段的回归结果,得出以下实证结论:

1. 第一阶段即审批制阶段

发行企业质量不是承销商声誉的一个解释变量,发行企业资产规模和承销商声誉显著正相关,单一因素回归的结果验证了这一结论。

回归结论同时显示,在这一阶段,发行企业总资产对承销商声誉具有显著的解释力。这是因为,在审批制下,各地政府为了把争取到的额度尽量用完,一些大型国有企业往往拥有优先上市的机会,发行企业规模对承销商声誉的积累具有较大的贡献度。

2. 第二阶段即审批制向核准制的过渡阶段

和前一阶段相比,承销商声誉和发行企业质量的关联性有所加强,不仅体现在多元回归的系数增加上(参数估计值为0.473,t值1.263),而且体现在显著性水平,在15%的显著性水平下,承销商声誉和发行企业质量是正相关的。单因素回归的结果和这个结论是一致的,表明承销商质量认证的功能有所体现。

3. 第三阶段即核准制正式实施阶段

在该阶段,承销商声誉和发行企业质量的正相关关系有所强化,发行企业质量和声誉的参数估计值为0.827(t值1.632,在12%的水平下显著),单一因素回归的结果一致。这个趋势表明,发行制度的市场化改革,即通道制的推出和信誉主承销商考评机制的创新,对主承销商执业能力的约束加强,对承销商的行为约束有正面影响。

同时,回归模型中,市盈率和发行企业规模两个变量和承销商声誉显著正相关。该结果表明,发行制度的市场化推进,对承销商的定价行为产生影响。对承销商来说,为了争取IPO项目,提高发行价格无疑是重要因素之一,对那些综合竞争能力强、声誉高的承销商来说,由于其定价能力相对较强,而且承担包销风险的能力也越强,因此其越可能采取高市盈率的发行方式。市盈率和声誉之间的这种正向关系表明,承销商在传递IPO价值信息方面的功能并没有得到全面发挥,但也并非一无是处。

4. IPO初始收益率,即IPO抑价程度和承销商声誉

模型结论同时显示,无论在哪个阶段,IPO初始收益率都不是承销商声誉的一个显著性解释变量,成熟市场上显示的承销商声誉和IPO抑价程度的负相关关系在中国证券发行市场得不到经验数据的支持。这个结论和国内学者对IPO抑价的研究结论是一致的(田嘉、占卫华[14],2000;胡旭阳[15],2003;陈海明、李东【16】,2003)。

这种现象的出现和中国股票发行市场供求结构以及发行定价的行政性管制有关。2005年新股发行询价制推出之前,新股发行多采取相对固定市盈率法,市盈率基本上被控制在12-l5倍之间,承销商在新股定价方面缺乏没有发言权。加上新股发行市场存在严重的供求失衡,基本不存在发行失败风险,承销商缺乏定价研究的压力和动力,使得知名投资银行作为主承销商的新股发行抑价程度与普通投资银行作为主承销商的新股发行抑价程度并不存在显著差异。

5. 小结

从回归分析的结果来看,承销商声誉和发行企业质量的正相关关系经历了第一阶段的混沌状态,在第二阶段和第三阶段的显著性逐渐明显(由15%过渡到11%),并逼进10%的统计显著性水平;且t检验值和回归系数逐渐增加。

由此可见,在中国IPO市场上,承销商声誉和发行企业质量的正相关关系是一个逐步显现的趋势,但到目前为止,这种趋势还没有明朗化,还在演变过程中,保荐制度的严格推行,有望促进承销商声誉机制的进一步强化。

结论与启示

一、发行制度改革的市场化取向是承销商声誉机制阶段性推进的动力

承销商声誉阶段性推进的趋势和1997年以来的发行制度的市场化变迁相联系的。

第一阶段的审批制度基本属于上市资源的行政分配制度。发行企业居于主导地位,承销商处于弱势地位。为了争取到获得额度的企业主承销商资格,许多承销商对上市公司做出不负责的评估,致使虚假陈述、欺诈上市的事件屡屡发生。大庆联谊、蓝田股份等案件就是典型例子。这也是沪深股市ST股和PT股以早期上市居多的原因。

发行制度由审批制向核准制的变迁,是中国发行制度市场化的重要里程碑,承销商的行为模式由此发生巨大的变化。首先,核准制改变了承销商和发行企业的力量对比,由主承销商培育、选择和推荐企业,并由主承销商承担发行人披露信息真实性、准确性和完整性的检查责任。其次,核准制增加了承销商销售股票的风险。如果发行价格虚高,就会增加券商的包销风险。再次,核准制增加了股票发行的审核风险。核准制下,企业的上市申请最终要由股票发行审核委员会的有关专家进行表决,投行业务风险明显增大。

随着中国投资者知识结构、组织结构和投资理念的逐步改善,投资者对市场信息的解读能力的提高,以及政府从定价环节的博弈链中的退出,由证监会来代替投资者进行价值判断的模式也将慢慢退出舞台。承销商对发行企业的评估能力、定价能力和销售能力将成为承销商最核心竞争力,承销商声誉的分化路径将越来越明显。

二、市场约束和监管约束的弱化是承销商声誉机制缺位的真正原因

实证结果同时显示,中国承销商声誉的阶段性积累只是一个初步的趋势,还处于进一步的演变过程中。市场约束和监管约束的缺陷是主要原因。

首先,有效的市场竞争是声誉机制形成的重要的基础。2001年通道制的实行抑制了行政审批制度下承销商之间的过度竞争和不正当竞争的倾向,但通道制“在本质上仍带有计划的色彩,扭曲了券商的竞争机制”(王国刚,2003)[17]。其一,通道制分配的平均主义弱化了承销行业的优胜劣汰。通道制把上市指标交给了券商,使通道成为券商的垄断资源。部分竞争力低下的券商可以凭借通道资源获得了一些承销项目。而一些优秀券商,迫于通道数量限制只得放弃一些小项目。使得一些券商未能真正承担起对发行人应有的督导责任;其二,“通道”的审批和分配,仍然是一种稀缺资源的行政管制,引致券商的 “通道”寻租行为并产生新的配额交易。在这种情况下,承销商更关注通道的获得和使用,而忽视对发行企业质量的严格审核。

另一方面,在中国证券市场,监管行动对承销商声誉缺乏信息惩罚效应以及监管者声誉和承销商声誉一损俱损的关联性【18】导致监管制度对承销商的行为约束机制弱化。

现实生活中,证券监管效率提高有赖于以下条件:首先,证监会必须是一心为公的,其基本职责是投资者利益保护。其次,证监会的信息收集和信息解读能力强,机会主义行为被发现的可能性很大。证监会必须能够根据投资者的市场反应及时了解承销商的执业质量,更新对承销商特性的认识。信息观察越滞后,信誉的建立就越困难;第三,失信行为被发现后的边际惩罚强度足够大。当事人对惩罚的预期越低,或者实施惩罚的成本越高,声誉机制建立的难度越大。在投资者难以通过退出交易对承销商的机会主义行为提供可置信的威胁,代表投资者利益的证监会也不能根据博弈的条件对承销商进行有效的惩罚,就会存在“信息漏损”现象,导致信号的传递过程出现阻碍甚至出现虚假信息,声誉机制的形成缺乏有效激励和约束。

发行市场的保荐人制度无论在理论层面还是发达国家的实践层面都被认为是一种比较理想的制度安排,其初衷就是在于通过严格保荐人的责任,对上市公司质量进行硬性约束,严格的监管是其实行的基础。然而,2004年以来的新股发行表明,新股发行过程中的材料造假、大股东分红掏空上市公司、上市后业绩大变脸这些传统发行制度下的弊端依然没有得到改善。在已被证实的上市公司违规丑闻中,被业内称之为“五毒俱全的罂粟花”——江苏琼花的欺诈上市再度引发了证券市场的诚信危机。该事件曝光后,发行企业、保荐人、发审委都互相推诿责任,最后的处罚让市场为之哗然。

市场可预期的严厉惩罚和严格监管是保荐制推行的基础,在难以确定责任归属和惩罚不能落实的情况下,保荐人制度并不能成为医治中国证券发行市场企业质量低下“顽症”的良方。

:

[1] Booth,J.and Smith,R.,1986. Capital raising, underwriting and the certification process. Journal of Financial Economics, 15, 261-281

[2] Leland, H., Pyle, D., 1977, Information Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation. Journal of Finance 32, 371-387.

[3]Campell, T.S. and Kracaw, W.A., 1980. Information production, Market signaling and the theory of financial intermediation. Journal of Finance, 35, 863-882.

[4] Chemmanur, T., Fulghieri, P., 1994. Investment bank reputation, information production, and financial intermediation. Journal of Finance 49, 57-79.

[5] Lowry, Michelle, and Susan Shu, 2002, Litigation risk and IPO underpricing, Journal of

Financial Economics, forthcoming. 1826 The Journal of Finance

[6] Beatty, R, Bunsis, H, and Hand, J, 1998. The indirect economic penalties in SEC investigation of underwriters, Journal of Financial Economics 50, 151-186.

[7] Wei-ling Song and Hatice Uzun, 2003, The Impact of Clients’ Financial Reporting Fraud on Underwriter Reputation. Working paper in http://www.ssrn.com

[8] James, C., 1992. Relationship-specific assets and the pricing of underwriter services. Journal of Finance 47, 1865-1885.

[9] Fang, Lily H. 2002, Investment bank reputation, the pricing and quality of underwriting service. Working Paper in http://www.ssrn.com

[10] Johnson, J., Miller, R., 1988. Investment banker prestige and the underpricing of initial public offerings. Financial Management 17 (2), 19-29.

[11]海通证券课题组.投资银行声誉、IPO质量分布与发行机制创新[J].上海证券交易所《上证研究》,2004年第一辑

[12]刘江会、尹伯成. 我国证券承销商声誉与IPO企业质量关系的实证分析,财贸经济,2005(3)

[13]黄春铃.证券监管效率和承销商声誉[J].管理世界,2005(7)

[14]田嘉、占卫华. 投资银行声誉与IPO定价偏低关系的实证研究[J]. 中国社会院研究生学报,2000(4)

[15]胡旭阳. 中介机构的声誉与股票市场信息质量[J]. 证券市场导报,2003(2)

[16]陈海明、李东. 我国投资银行声誉假说的实证研究[J]. 华南金融研究, 2003(5)

[17]王国刚. 真切维护投资者权益[J]. 资本市场杂志,2004(3)

[18]黄春铃、石桂峰.证券监管者声誉和承销商声誉的关联性研究[J].经济经纬,2006(5)

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)