义务教育成本分担的社会契约论解读

来源:岁月联盟

时间:2010-08-15

关键词:义务教育;社会契约;免杂费政策

2005年,中央政府工作报告宣布:将在两年内(2005—2007年)免除全国农村地区义务教育学生的杂费。“免杂费政策”一经宣布,立即引起了全社会的轰动与强烈关注。“免杂费政策。之所以能引起全社会的广泛关注,是因为从契约学的观点来看,义务教育的理念必然导致以“民众一政府”为中心的隐含社会契约关系的达成,该政策正是切合了这一隐形社会契约观,所以受到了社会的高度关注与欢迎。何为义务教育成本分担的隐形社会契约?“免杂费政策”究竟在多大程度上切合了这一契约?这便是本文所试图论述的问题。

一、义务教育成本分担隐形社会契约的内涵

何为契约,《法学辞源》解释说,契约亦称合同,是双方或多方当事人约定共同遵守的条款或文书。在现实社会生活中。许多契约的约束比如口头契约、社会契约不仅仅靠来强制,还需社会规范或道德的制约,特别是社会契约更是如此。《新社会契约论》的作者麦克尼尔定义的“契约”是:“我认为,所谓契约,不过是有关规划将来交换的过程的当事人之间的各种关系。”麦克尼尔的定义中用“规划”一词而非“规定”,进一步表明了所谓契约不再仅仅是法律意义的意思表达,面是与当地的社会规范水乳交融的。上述契约定义的典形特征是:突显契约约束力的社会制约性,而非法律强制性。现实生活中,社会制约性有时比法律强制性更有约束力。

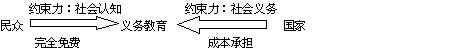

义务教育“民众一政府”间成本分担的社会契约关系正是从契约约束力的社会制约性出发进行阐释。实际上,从义务教育诞生之日起,民众已与政府(国家)达成了一项无形的社会契约——义务教育成本分担社会契约。该契约双方为民众与政府,以“义务教育”的“义务”为纽带,以“免费”的社会规范所形成的无形力量来约束。这一社会契约可表达如下:

(一)契约的一方,民众——对义务教育成本分担的社会

关于义务教育成本分扭,民众已在心目中形成了牢固的社会认知,它的约束力是强大的,并且是无法改变的。何为社会认知。社会认知是根据认知者的经验和对有关线索的分析而形成。心认为,社会认知是对他人的行为动机,心理状态、意向做出推测和判断的过程。那么,普通民众对义务教育成本分担问题的社会认知是如何呢?

1.有学者对东北某地农民的义务教;育经验观进行了调查,发现农民对义务教育的社会认知中并不存在杂费与学费之分,仅有“收费”这一概念。

问:您的孩子现在上学的“杂费”是多少?

答:(很困惑的看着我)“杂费”?什么是“杂费”?学校不收“杂费”呀!

问:(我明白他们的意思)那孩子上学交多少钱?答:你是问“学费”呀,小学得140、150吧,中学300多!不过,其它还有挺多钱,这年头供孩子上学,也供不起呀!

2.下面是2005年11-12月份,笔者对中原地区一些地方教育行政领导、中小学校长关于义务教育成本分担的社会认知调查。

问:什么是真正的义务教育?答《地级市教育局处长》:现在的义务教育是“形式义务”。义务教育就是强迫家长子女上学的教育,政府应完全“买单”,不应让家长出钱。问:你是如何看待义务教育“全免费”政策的?

答(镇教育负责人):(免费)要说是应该的。

答(中学校长):义务教育学费应该是国家全部负担,这是合理的!

由上可知,普通民众对义务教育收费的认知主要表现在两个方面:一是民众心目中认知的理想义务教育应是“完全免费的”,二是当前义务教育是收费的,而无论学校收取的是什么项目的费用。在这一社会认知强化下,无论现实中的义务教育收费政策如何,只要交费(无论是杂费、学费或任何项目),他们就会认为没有享受真正的“义务教育”,就是违背了义务教育成本国家负担的社会契约理想。

3.学者对于义务教育成本的分担同样存在着社会认知。学者关于义务教育成本分担的辩论主要是从义务教育产品属性的角度展开。如果说教育是公共产品还有疑义的话,那么义务教育是纯公共产品几乎成为学者的定论。美国经济学诺贝尔奖得主米尔顿·费里德曼提出的义务教育公共产品“正邻近影响”最具有代表性,他认为“儿童受到的教育不仅有利于儿童自己或家长,而且社会上其他成员也会从中得到好处,我孩子受到的教育由于能促进一个稳定和民主的社会而有助于你的福利,由于无法识别受到利益的具体的个人(或家庭),所以不能向他们索取劳务报酬。”虽然不同学者对某项活动“外部效应”的解读角度各异,但就义务教育而言。都认定这样一个事实:义务教育对一个国家和社会的意义远大于对个人的意义,不能因个人受益而向个人征收成本,理应是由政府完全免费提供,面向全体儿童,故其属于典型的公共产品。据中新社2002年6月28日报道,全国政协九届十八次常委会议专门讨论了“义务教育由谁付费”的问题,讨论得出了难得的一致性意见——义务教育应该“吃皇粮”。这一报道体现了全社会对义务教育成本分担的社会认知。

无论国力如何,义务教育由国家举办并且免费一直是世界各国追求的社会正义理想。日本《世界教育事典》规定:“所谓义务教育,是指一国使其国民负有接受一定教育的义务,它也构成了学校教育制度的基础……在上曾经有过以家庭作为投入主体来实施义务教育的时代,但在今天几乎所有的国家都以学校来实施义务教育。”所以,实际上,义务教育成本国家分担的社会认知理念已经跨越了国别。

(二)契约的另一方,国家——被赋予了承担义务教育成本的契约责任

在西方义务教育思想发轫早期,国家就被赋予了承担义务教育成本的契约责任。因为义务教育思想最初目的是为了国家的延续,所以应成为国家的“义务”。马丁·路德是义务教育思想最早倡导者,路德劝人民送他们的孩子上学,他认为强迫实施义务教育的权力是基于国家有权保护自己并促进国民的福利。1530年,路德宣布了关于儿童义务入学的布道词:我认为,当权者要求其臣民送他们孩子上学念书,是义不容辞的;毫无疑问,确保上述官职和地位后继有人,使布道者、法官、副牧师,抄写员、医生、学校教师等等,不致于从我们之中断绝,这是当权者的责任,因为,我们不能没有这些人。路德当时是完全从国家的利益出发,为了国家的长治久安,“后继有人”,强调了国家实施义务教育的责任,这便是义务教育的雏形。为此,当时新教所举办的学校都是免费的,并且对不送子女入学的家长进行惩罚。自此以后,无论时间早晚,制度各异,“免费”始终成为了各国义务教育实践追求的理想。

在我国义务教育思想发轫时期,同样形成了义务教育成本分担的社会契约。“义务教育”思想是由日本传入我国。在我国义务教育思想清末发轫时期,有志之士在论及义务教育时,莫不是从“免费”说起。罗振玉在《教育世界》中向国人介绍日本的学校时描述到:“学生入学,必具束修等费,惟寻常小学为国家义务教育,不收束修。”1902年,张之洞也提出湖北各官立中小学堂永不收费。并且,在最早体现我国义务教育思想的《奏定学堂章程》中就专门规定:“此项学堂(义务教育学堂),国家不收学费,以示国民教育国家任为义务之本意。”所以,一旦义务教育收费,就会被民众(社会)所责怪,比如,进人民国时,虽然当时公立义务教育学校仅收2或4元的学费,但义务教育收费仍被形容为“如脱缰之野马”!西方国家义务教育成本分担同样受到这一社会契约的约束,比如美国,虽然各州具体表述不同,但美国几乎所有州的州宪法中都有明确的条款,为州的居民儿童提供免费的义务教育。但是,“免费”二字的具体诠释却是过去一个世纪以来法律诉讼案常常涉及的一个焦点,主要的问题是:是否“义务教育”就意味着学校不应收取学、杂费,课本费或其他费用?关于学校杂费的问题,绝大多数的法院判决都指出这种收费是违反宪法的。例如一个1891年的诉讼案的终审说明,如果儿童因不愿意或不能够交付这项费用而失去就学机会的话,每年5—10美元的学校杂费是不符合宪法的。

由上可知,义务教育这一特殊的教育形态,一经产生便在民众与政府之间形成了一种隐形的社会契约。这一契约不是由法律来规范,而是由国家举办义务教育的初衷所形成的社会力量来保护。卢梭提出理想的社会契约是受无形的约束力量所制约,“尽管这些条款也许从来就不曾正式被人宣告过,然而它们在普天之下都是同样的,在普天之下都是为人所默认或者公认的。”在这种无形力量的约束与推动下,完全免费的义务教育成为国家与民众的一个基本理想,任何违背这一社会契约的政策便会受到社会(民众)的指责。我国即将实施的义务教育“免杂费政策”正是迈向这一社会契约的重要步伐。

二、“免杂费政策”成本分担社会契约分析

(一)“免杂费政策”的核心内容

1.全部免除农村义务教育阶段学生杂费。免杂费资金由中央和地方按比例分担,西部地区为8:2,中部地区为6:4;东部地区除直辖市外,按照财力状况分省确定。

2.提高农村义务教育阶段中小学公用经费保障水平。先落实各省生均公用经费拨款标准,所需资金由中央和地方按照免学杂费资金的分担比例共同承担。在此基础上,由中央适时制定全国农村义务教育阶段中小学公用经费基准。

3.城市义务教育也应逐步完善经费保障机制,具体实施方式由地方确定,所需经费由地方承担。

(二)“免杂费政策”的教育经济学意义

1.农村家庭义务教育投入成本负担减轻。农村义务教育“免杂费政策”的重要意义在于努力减轻农民的教育负担,计划至2007年免除全国所以农村义务教育学生的杂费。该政策的实施,将使因家庭投人过重而导致社会对义务教育的质疑在一定程度上得到规避,是迈向义务教育理想社会契约的重要步伐。

2.农村义务教育学校公用经费投入有了保障,投入主体上移。从学校的角度来看,新政策的主旨在于提高义务教育公用经费的保障机制水平,“保障水平”的提高主要表现在投入主体的上移,投入主体的经济实力更加雄厚,比如中央成为农村义务教育公用经费的重要投入主体。但是,该政策在学校公用经费的量的增加上并没有任何改变,只是投入渠道发生了变化,所以,“免杂费政策”对农村学校经费现状改观意义不大。

3.义务投入体制被打破,中央政府成为投入的主体之一。在该政策文件中,中央政府认识到“我国义务教育经费保障机制方面,仍然存在各级政府投入责任不明确、经费供需矛盾比较突出、教育资源配置不尽合理、农民教育负担较重等突出问题。”所以,“从理顺机制入手解决制约农村义务教育的经费投入等问题,具有重大的现实意义和深远的意义。”从义务教育成本分担社会契约论的角度来看,该政策使投入主体逐渐向民众心目中期待的政府。靠近,与过去相比,中央政府负担义务教育投入比重增加:西部地区中央负担杂费80%,中部地区为60%。改变了中央政府以前几乎没有或很少承担投入任务的现状,意义非同一般。

我国从1986年已开始实施了免学费的义务教育,2007年农村地区即将开始实施免杂费的义务教育。所以,从理论上分析,到2007年,我国农村地区义务教育应实现了民众心目中理想的“社会契约”——义务教育成本的国家负担。但现实并非如此,仍有较大的距离!

(三)“免杂费政策”距义务教育成本分担理想“社会契约”的距离

1.“免杂费”在义务教育成本结构中仅占较轻的位置。2005年政府工作报告关于“免杂费政策”的真实意图是,我国义务教育免费计划分四步走:

农村592个国家级贫困县的贫困家庭一中国农村的全部贫困家庭一中国农村一中国城市。

我国当前已经实行了“两免一补”政策,其设计的最理想的目标是“实现中国农村的全部贫困家庭”享受免费的义务教育。也即实现了第二阶段的免费工作。2007年农村“免杂费政策”的实施,其实质内容是实现第三阶段的免费计划——中国农村享受免费的义务教育。但仍有第四阶段中国城市地区需要跨越。

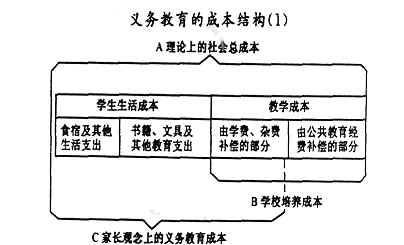

从学教育成本分担的角度分析,免杂费政策离民众所期望的政府分担成本仍有较大距离。教育成本是指社会为培养一定熟练程度的后备力量和专门人才,以及提高劳动力素质而耗费的教育费用。理论上,义务教育成本应当包括学生生活成本和教学成本两部分,此外,还有家长观念上的义务教育成本。虽然它还包括机会成本,但对儿童,这部分可以忽略不计。义务教育的成本结构如下图所示:

上述义务教育成本结构图表明,家长观念上的义务教育成本C已把公共教育经费部分排除在外,很显然,家长认为那是理所当然的由国家“买单”部分。2007年如果“免杂费”政策目标完全落实的话,国家实际上承担了农村义务教育理论上的教学成本,也即上图中的“B部分”,还有成本A及家长观念中的成本C没有承担。从义务教育发展的总趋势看,义务教育最终将实现成本A的完全国家负担,这在西方一些发达国家已经实现。

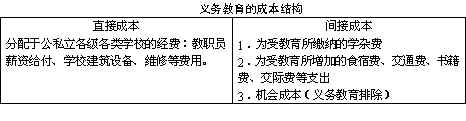

如果从直接成本与间接成本的角度分析,义务教育的成本结构如下:

从我国现有政策实践角度分析,义务教育的直接成本理论上已由国家负担(虽然量上不足),对于农村地区,间接成本中的也将由国家负担,但间接成本的绝大部分国家并没有负担;并且对于城市学校来讲,间接成本仍由家庭负担。

2.免杂费政策实施的可能悖论之一:免除杂费并不意味着义务教育“不收费”。

从现有与政策规定来看,2007年接受义务教育的农村学生不需交付学费与杂费,但这并不意味着农村义务教育不需交费。比如学校仍收取课本费,教学辅导材料费、生活寄宿费、借读费和降温及取暖等费用,这些费用在我国现有政策文件的规定中是与学、杂费并列的,它们既不属于学费也不属于杂费,对于农村家庭仍是一笔不小的费用。

笔者对已宣布提前实施农村免费义务教育政策的中原地区某负责人员采访时,这位负责人称:“眼下是没有收取任何费用,但令后可能要收取,如教辅费等。”这位负责人的表示证实了笔者的担心。

再如,西部重庆农村地区已于2006年春季开始实施农村“免杂费政策”,笔者在调查中就发现,重庆地区免除杂费部分以2004年所制定的“一费制”中杂费标准为参照。笔者所调查的两所城镇农村初中免除杂费标准为245元,但是,初中每生仍需要交教材费(书本及作业费)180元,其中课本费150元,作业本费30元。从以往乱收费的政策实践来看,学、杂费并不是乱收费的诱因,而正是学校收取的其它费用却是学校乱收费根源,因为学校往往是“搭车收费”,提高收费标准或增加收费项目。所以,免除学、杂费政策并不意味着农村学生不交费,也并不意味着义务教育乱收费现象得以制止,同样也不意味着农村家庭义务教育负担的完全减轻。

3.可能悖论之二:“免杂费政策”中的“地方政府”有可能被误读,经费投入危机依然存在。

在国务院“免杂费政策”文件中,多次出现“中央与地方政府分担”的表述,但并没有对文件中的“地方政府”进行具体界定。它究竟是何层级的地方政府,完全由“地方政府”去解读。因为在我国,地方政府至少可分为三个层级:省级地方政府。地市级地方政府和县级地方政府。如果各省执行这一政策时,把“地方政府”解读为区或县级政府,则免除部分投入量是这些层级较低的地方政府所不能承受的,政策实施效果有可能因此而大大打折扣。搜狐新闻的一篇报道,也证实了这种猜测并非多余:南京市玄武区和白下区宣布提前实施义务教育免费政策,但压力却“砸在区级财政头上”,“玄武区为此需要每年拿出720万元,白下区每年要拿出近800万元。……其它区也在酝酿相关方案,不过,这首先都得建立在政府财政有钱、更舍得花钱的基础上,如果政府财政没钱,义务教育免费也就‘没戏’……在这种情况下再免除义务教育阶段的杂费收入,难度可想而知。”

义务教育不仅是一个教育问题,而且还是一个关涉社会正义的问题,因为它涉及国家与民众的权利与义务;义务教育经费政策不仅是一个经济问题,而且还是一个政策学问题,背后还有文化,传统、地理等因素的制约。对于义务教育经费投入政策,不仅要依赖和使用经济学量化分析的范式,还不能忽视义务教育财政投入背后那些无法量化的的和价值领域的制约因素。因为经费政策不仅具有工具的、技术的性质,同时还有价值理性的维度。为此,我们必须审视教育投入背后政治的、文化的和教育的内涵,才能从根本上避免义务教育政策背离义务教育社会契约理想现象的发生。在经济学中,一个法定不完全契约经常被描述为不明确的契约。美国学者斯蒂格利茨认为,“当在某种程度上契约条款要求契约方以不可确认的信息为判断的基础时,一个契约就被说成是“法律意义上的不完全。”艾伦·施瓦茨在法律契约理论与不完全契约一文中,指出了一个不完全契约的四种原因,其中一个重要的原因是:“一个契约可能由于不对称信息而是不完全的。”在我国义务教育的现实实践中,由于信息或投入理念缺失,义务教育本分担的社会契约实际上长期处于一种不完全契约状态。