初中小学衔接阶段学生学习适应性的初步研究

摘 要:国内外有关资料,编制初中小学衔接阶段学生学习适应性问卷,在此基础上进行探索性因素分析。结果表明:(1)问卷具有较好的信度、效度;(2)初中小学衔接阶段学生学习适应性的结构包括学习态度、学习方法、求知欲和学习环境;(3)初中小学衔接阶段学生学习适应性的年级差异显著,初一学生显著低于六年级学生,初二学生比初一学生还要低;(4)初中小学衔接阶段学生学习适应性的性别差异不显著。

关键词:初中小学衔接阶段;学习适应性;研究

一、引言

中小学生的主要任务是学习,因而研究他们的学习适应性(academic adjustment)问题就显得格外有意义。国内关于中小学生学习适应性的研究很多,但针对衔接阶段的研究却很少。由于小学和中学教学方法、学习环境等方面的不同,造成了学习适应性的变化。初中小学衔接阶段,即初中小学衔接阶段,是学生产生学习适应性变化的关键期。

Hyunhee等认为,从小学到初中的变化主要体现在两个方面,学校安置和学生角色。小学是任务中心(task-focused)的教学,而初中则是学绩中心(achievement-oriented)的教学。他们的研究发现,过渡中出现了显著的适应性变化,表现为心理焦虑的增加和学习成绩的下降,适应性还表现出性别差异。

国内研究大都依据日本研究所编制、周步成修订的《学习适应性检测手册》,简称AAT。此测验的应用对象从小学一年级到高中三年级,缺乏针对性。另外,该量表有着传统标准化量表的缺点,其效度、信度都受测试样本的限制。本研究自编问卷,抓住学生产生学习适应性变化的关键期之一——初中小学衔接阶段,使该问卷更有针对性。

二、学习适应性的界定和理论构想

国内研究中关于学习适应性的定义大多援引周步成等主修的《<学习适应性测验>手册》上的表述,认为它是“个体克服困难取得较好学习效果的倾向,亦即学习适应能力。其主要因素有学习热情、有计划地学习、听课方法、读书和记笔记的方法、记忆和思考的方法、应试的方法、学习环境、性格和身心健康等。”该定义似乎更侧重于结果,把学习效果的好坏作为学习适应性的衡量标准,而偏离了“适应”的概念。因而田澜认为,学习适应性是指学生在学习的过程中根据学习条件(学习内容、学习环境、学习任务要求等)的变化,主动做出身心调整,以求达到内外学习环境相平衡并促进学力的能力。Baker和Siryk(1984)把学习适应性定义为:对确立学习目标、完成学业需要有一个积极的态度,以及为满足这些需要、适应他们的学习环境所做的努力的有效性。该定义并未围绕着“适应”做文章,而更具有操作性和通俗性。

借鉴国内外研究成果,我们认为初中小学衔接阶段学生的学习适应性包括4个方面:学习态度、学习方法、学习环境和身心健康。学习态度是个体对学习所具有的带有评价意义的信念及伴随其产生的情绪、情感,以及进而表现出来的行为意图;学习方法又称学习技术,是指学生在学习中解决学习问题的经验、途径、程序和技巧;学习环境是影响学生学习的主、客体两方面的因素,包括学校环境和家庭环境,而学校环境主要指的是同伴关系和师生关系;身心健康是指学生身体发育正常,精神饱满,心理健康。

三、研究方法

1.编制“初中小学衔接阶段学生学习适应性问卷”

运用开放式问卷,选取大连市两所小学的六年级和两所中学的初一、初二年级的学生,让他们描述适应学习活动的典型行为,男女各半。共发放问卷194份,收回有效问卷192份。在初中小学衔接阶段学生学习适应性理论建构的基础上,通过对开放式问卷得到的资料信息进行编码和经验分析,初步编制出一份包括54个项目的“初中小学衔接阶段学生学习适应性问卷”。随后,请有关专家、中小学班主任老师等对每道题目的可读性和适宜性做出评议,删除语义不清或重复的题目11个,并对一些题目的表达方式进行修改,整理形成43个题目的初中小学衔接学习适应性初始问卷。之后,选取大连市区两所学校六年级、初一及初二年级学生共 153名,进行预测。对题目进行项目分析,分析各题目的相关矩阵和各题目与量表总分的相关,并观测变量的多重相关的平方和经校正的题总相关两项指标,删除题总相关较低和多重相关的平方小于0.3的项目,最后形成了由19个项目组成的正式问卷,问卷采用5等级评定方式,分别为:“完全符合—比较符合—有点符合—不太符合—完全不符”。分正向、反向题,并根据正、反向题采取不同的评分方式。

2.正式施测

(1)被试。随机抽取大连市区6所学校六年级、初一、初二学生,总计337人,其中男171人,女166人;六年级112人,初一111人,初二114人。采用“初中小学衔接学习适应性问卷”进行测查。

(2)数据处理。本研究采用SPSS for windows 10.0软件包,对收集来的资料进行分析、整理。

四、研究结果

1.初中小学衔接阶段学生学习适应性的结构

用探索性因素分析法确定问卷的结构。先考察所有项目是否适宜于因素分析,采用KMO和Bartlett球形检验度量。KMO值为0.848,表明因素分析的结果会很好地解释变量之间的关系;Bartlett球形检验值为1707.153(P=0.000),也表明可以对本研究的资料进行因素分析。

采用主成分分析法提取主要因素,对19个题目做主成分分析。提取因子的标准主要是看特征值和不同因子数所占方差的百分比,特征值大于1的因素有4个,共解释总方差的50.834%。其中,因素1的解释量为26.750%,因素2的解释量为11.511%,因素3的解释量为6.709%,因素4的解释量为5.864%。更重要的是,从共同度的指标来看,19个题目的共同度在0.336—0.632之间,说明19个题目的信息在四因素模型中都可以得到比较满意的表达。结果见表1。

表1 学习适应性因素分析结果

题号 | 因素 1 | 因素 2 | 因素 3 | 因素 4 |

2 | 0.713 | |||

1 | 0.697 | |||

3 | 0.691 | |||

18 | 0.649 | |||

10 | 0.615 | |||

6 | 0.572 | |||

7 | 0.752 | |||

8 | 0.746 | |||

5 | 0.697 | |||

4 | 0.696 | |||

9 | 0.577 | |||

17 | 0.730 | |||

14 | 0.701 | |||

19 | 0.545 | |||

15 | 0.511 | |||

11 | 0.747 | |||

13 | 0.685 | |||

16 | 0.573 | |||

12 | 0.533 |

分析各因素中所含题项的内容,并据此对这些因素进行命名:(1)学习态度;(2)学习方法;(3)求知欲;(4)学习环境。这样就得出了初中小学学习适应性的结构。

本研究在编制问卷之初,归纳了初中小学学习适应性表现为4个方面;学习态度、学习方法、学习环境和身心健康。因素分析的结果抽取出4个因素。总体来看,所抽取的4个因素和理论构想基本符合,这也说明本问卷具有较好的效度,其结构具有合理性。

2.问卷的信度

各分量表和问卷的信度系数见表2。从中可以看出问卷在总体上有较好的稳定性和内部一致性。

表2 各分量表和总问卷的信度系数(n=337)

Alpha系数 | 分半信度 | 再测信度 | |

学习态度 | 0.7562 | 0.8329 | 0.712 |

学习方法 | 0.6688 | 0.7620 | 0.578 |

求 知 欲 | 0.5702 | 0.5953 | 0.608 |

学习环境 | 0.5683 | 0.6064 | 0.572 |

总 问 卷 | 0.8332 | 0.7530 | 0.770 |

3.问卷的效度

本研究的效度评估采用3个指标:内容效度、学习适应性各个维度间的相关和效标效度。

采用专家鉴定作为其内容效度,问卷的总分与各分量表的相关见表3。结果表明,问卷总分与4个分量表之间的相关系数呈显著水平。

表3 各分量表之间及与问卷总分的相关(n=337)

学习态度 | 学习方法 | 求知欲 | 学习环境 | |

学习方法 | 0.457** | |||

求 知 欲 | 0.299** | 0.444** | ||

学习环境 | 0.468** | 0.207** | 0.265* | |

总 问 卷 | 0.833** | 0.762** | 0.595** | 0.606** |

**P<0.01,*P<0.05

我们在进行自评问卷的同时,还进行了教师评定问卷,即同时让被试的教师分别对这3个年级学生的学习适应性水平进行评定,以教师评定结果作为学生自评问卷的效标效度,结果见表4。从表4可见,自评结果与教师评定结果之间存在较高相关,这进一步证明了本问卷的有效性与合理性。

表4 学习适应性自评与教师评定的相关(n=90)

自我评定 | 教师评定 | R | ||

学习态度 | M | 21.17 | 20.48 | 0.79* |

SD | 5.32 | 5.10 | ||

学习方法 | M | 14.22 | 14.72 | 0.89* |

SD | 4.60 | 4.78 | ||

求 知 欲 | M | 13.32 | 13.30 | 0.75* |

SD | 3.63 | 3.56 | ||

学习环境 | M | 13.36 | 13.80 | 0.79* |

SD | 4.25 | 3.60 | ||

总 分 | M | 62.07 | 62.40 | 0.82* |

SD | 12.50 | 13.18 | ||

*P<0.05

4.学习适应性的年级差异和性别差异

(1)初中小学学习适应性的年级差异。我们对六年级、初一及初二学生做了单因素方差分析,结果见表5。从表5可见,初中小学衔接阶段学生的学习适应性总体差异非常显著,在学习态度和学习方法两个维度上差异也非常显著,但其他两个维度不存在显著差异。

表5 初中小学学习适应性的年级差异

六年级 | 初一 | 初二 | F | ||

学习态度 | M | 23.01 | 20.44 | 19.99 | 11.31** |

SD | 4.92 | 5.47 | 4.99 | ||

学习方法 | M | 16.15 | 14.42 | 13.55 | 9.86** |

SD | 4.82 | 4.44 | 4.13 | ||

求 知 欲 | M | 13.34 | 13.29 | 12.79 | 0.91 |

SD | 3.59 | 3.41 | 3.16 | ||

学习环境 | M | 7.13 | 6.85 | 6.73 | 0.92 |

SD | 2.48 | 2.39 | 2.07 | ||

总 分 | M | 66.41 | 61.56 | 59.45 | 10.190** |

SD | 12.73 | 12.51 | 10.25 | ||

**P<0.001

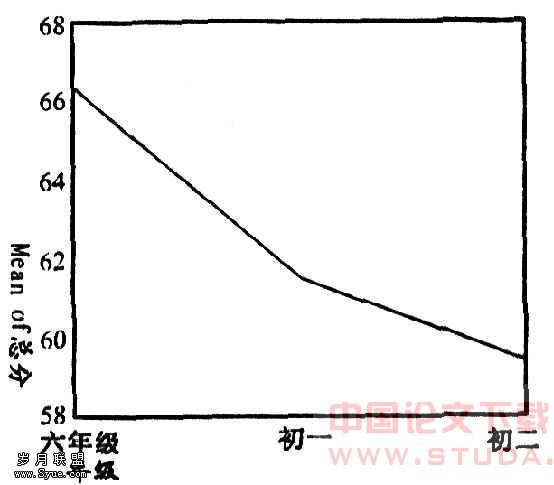

从图1可见,初中小学衔接过程中学生的学习适应性有下降的趋势。

图1 初中小学学习适应性变化趋势图

为了探讨学生学习适应性差异的年龄阶段,我们又对总体及其学习态度、学习方法进行了各年龄组间的逐对T检验,结果发现,在总体上,六年级和初一学生之间的差异显著(P<0.05),六年级和初二学生之间的差异极其显著(P< 0.001),而初一、初二学生之间的差异未达到显著性水平。学习方法上,六年级和初一差异的显著性水平为0.05,六年级和初二差异的显著性水平达到了0.001;学习态度上,六年级和初一、六年级和初二的差异均达到0.001的极其显著的水平。同样地,在这两个维度上,初一和初二的差异不显著。

(2)初中小学学习适应性的性别差异。对3个年级学习适应性的性别差异所做的独立样本T检验的结果表明,除了求知欲维度以外,女生的总分以及各维度上的得分均略高于男生,但差异不显著。

五、讨论

本研究发现,初中小学衔接阶段学生学习适应性的结构包括学习态度、学习方法、求知欲和学习环境。其中,求知欲这一维度是理论构想中没有的。求知欲是一种力求认识世界、渴望获得文化知识和不断探求真理而带有情绪色彩的意向活动。它是推动学生进行学习活动的一种最实际的动力,是学生学习积极性和主动性的起点。求知欲强的学生其学习积极性和主动性都较高,学习效果也好。在求知欲的推动下,伴随着学习过程所产生的积极愉快的情感体验,作为一种催人奋发的强大的精神力量,往往比知识技能本身能更深刻、更持久地影响着学生未来的学习。由此可见,求知欲是学习适应性的一个重要的方面,求知欲的高低将直接影响着学习适应性的好坏。另外,初中小学衔接阶段的学生处于十一二岁到十四五岁之间,正处于青春期。青春期是求知欲发展的重要时期,因为求知欲是在人的认识活动中产生和发展的,青春期又是一个人的认识能力发展最迅速的时期,这也使得求知欲维度在这一阶段的学习适应性中凸现出来。

身心健康这一维度在本研究中没被包括在学习适应性的结构之中。身心健康与否必然影响到学习适应性的高低,但是把它归于学习适应性的范畴未免有些牵强。

本研究还测查了初中小学衔接阶段学生学习适应性的年级差异和性别差异。结果发现,该阶段学生的学习适应性有下降的趋势:初一学生显著低于六年级学生,初二学生比初一学生还要低。在学习态度和学习方法维度上也出现了相同的情况。国外对学习适应性的研究多是集中在特殊领域,另外还有一些关于学习适应性影响因素(师生关系、同伴关系、亲子关系)的研究。国内的研究中少有将小学和初中的学习适应性做比较的,而只是单纯研究小学或单纯研究初中。郑祥专发现,初中生的学习适应问题很突出,初一年级学生学习适应性最差,初三学生两极分化较为严重。赵守盈等人的调查显示,初中的中高年级学生的学习适应性比低年级学生有所下降。这些研究结果与我们的研究结果基本一致。

本研究没有发现初中小学衔接阶段学生学习适应性的性别差异。前人的研究中有的发现女生的学习适应性显著高于男生,有的发现两者差异不显著。戴育红对小学生的研究发现,男女生的差异不显著;杨广兴等人指出,三年级性别差异显著而五年级不显著。田澜等报告,女生的学习适应性整体水平显著高于男生,但随着年级的升高,这种性别差异逐步缩小。戴育红也对中学生进行了调查,结果显示城市中学男生的AAT总分略低于女生,但两者的差异不显著。鞠红霞发现,中学生(包括初中生和高中生)的学习适应性无明显的性别差异。

六、今后研究的方向

本研究属于横向研究。横向研究的缺点是:由于研究时间短、不系统,因而难以全面地反映问题或获得全面、本质的结论。为了弥补这一缺点,预计在今后的研究中采用聚合式交叉设计,即将横向研究设计和纵向研究设计交迭在一起。聚合式交叉设计可以在较长的时间跨度内,对不同年龄段的个体进行考察。利用这种设计,我们既可以在一个特定时间段内了解六年级、初一、初二学生学习适应性的总体情况;又可以从纵向发展的角度认识六年级学生随年龄增长而出现的学习适应性的变化与发展;还可以探讨与不同年代相联系的社会因素对初一学生的学习适应性产生的影响。

:

[1]戴育红.中学生学习适应性的研究[J].教育导刊,1997(11): 24-26.

[2]白晋荣,刘桂文,郭雪梅.中学生学习适应性的研究[J].心动态,1997(2):38-63.

[3]王惠萍,李克信,时建朴.农村初中生学习适应性发展的研究 [J].应用心理学,1998(1):49-54.

[4]赵守盈,王洪礼.贵州省农村初中学生学习适应能力发展状况研究[J].贵州师范大学学报(科学版),1999(4):111-117.

[5]宋广文.中学生的学习适应性与其人格特征、心理健康的相关研究[J].心理学探新,1999(1):44-47.

[6]张承芬,张金宝.关于中学生学习适应性的调查分析[J].山东教育科研,2000(12):60-61.

[7]周步成.学习适应性检测手册(AAT)[Z].华东师范大学心理学系,1992.

[8]田澜.小学生学习适应问题及其教育干预研究[D].西南师范大学硕士学位,2002.

[9]郑祥专.三明市普通中学学生学习适应性研究[J].三明高等专科学校学报,2002(1):102-107.

[10]戴育红.小学生学习适应性的研究[J].教育导刊,1997(1): 15-17.

[11]杨广兴,幺青.小学生学习适应性的实验研究[J].社会心理科学,2000(1=2):36.

[12]田澜,张大均.重庆某小学409名学生学习适应性问题调查[J].学校卫生,2004(1):23-24.

[13]鞠红霞.关于中学生人格特质、学习适应性的研究[J].柳州职业技术学院学报,2002(2):86-90.