发展性课程评价体系初探

摘要:在课程评价过程中,出现了多种不同形式的课程评价模式。不同课程评价模式的思维方式甚至思想方法的变化,都内含着不同的课程评价框架结构。通过比较不同类型的课程评价模式,从我国国情出发,根据发展性课程评价的自身特点,借鉴混沌理论的启示,形成了由课程设计评价、课程实施评价、课程结果评价相互交融的开放的三螺旋结构,作为发展性课程评价体系的基本框架。

关键词:课程评价;课程设计评价;课程实施评价;课程结果评价

Abstract: Many kinds of curriculum evaluation modes have appeared during the development of modern curriculum evaluation. The changes of ways of thinking about different curriculum evaluation modes present the different frameworks of curriculum evaluation. By comparing with different types of curriculum evaluation modes, according to developmental curriculum evaluation’s own characteristics, we take the framework made up of curriculum design evaluation, curriculum implementation evaluation and curriculum result evaluation to form the spiral system for developmental curriculum evaluation.

Key words: curriculum evaluation; curriculum design assessment; curriculum implementation evaluation;curriculum result evaluation

任何评价都是在特定的背景中开展的,在评价过程中应遵循什么样的规则,如何解释和使用评价结果等等,都内含一条或明或暗的主线,这条主线常常带有时代的烙印,当时的社会背景、时代精神以及相关的理论成果对这条主线的形成有着决定性的影响,这条主线以及这条主线所体现出的评价理念、规则和方法共同形成了评价体系。我们开展发展性课程评价必须对影响和支配它的这条主线有一个清楚的认识,但任何评价体系的形成都不是凭空而来的,它都有一个发生和发展的过程,都是在前人发展的基础上,结合时代的要求和具体的评价内容共同形成的。一、几种课程评价模式的比较分析

为了给构建我国发展性课程评价体系提供启示,笔者主要从思维方式上对国外五种主要的课程评价模式,即:目标评价模式、CIPP评价模式、消费者导向评价模式、当事人中心评价模式、主义评价模式,进行比较和分析。可以说,任一种课程评价模式的形成都有特定的思维方式作支撑,这种思维方式的变化体现在课程评价模式的结构中,并渗透到评价目的与功能的选择以及方法的运用等方面。

(一)从评价整体结构看,课程评价模式存在着由直线式结构向循环式结构演变的过程

泰勒的目标评价模式的结构,是比较明确的直线式结构。在这一评价模式中,泰勒把课程评价过程设定为:确定目标──确定评价情境──选择评价方法和工具──判定评价结果四个基本的步骤。在这四个步骤中,判定评价结果是评价的落脚点,是一次完整评价的终点。虽然泰勒也认识到课程设计是一个连续不断的过程,并已形成一个“连续环”(continuing cycle),但泰勒提出的这一“连续环”只是在说明课程评价在课程研究中的作用时提到的,就课程评价本身而言,它只是课程研究这一“连续环”中的一个环节。由此可以认为,泰勒并没有把课程评价看作是一种循环,而是把它作为一种直线式的顺序结构。与此结构相对应,目标评价模式比较强调结果评价,所使用的方法更多地是客观主义实证方法。

CIPP评价模式的结构,则是对目标评价模式的直线式结构作了改进,它所形成的是分支式结构,这种结构兼有直线结构和循环结构的特征,是直线结构向循环结构的一种过渡形式。为使人们清楚地认识这一评价模式,斯塔弗尔比姆曾精心绘制了一个评价流程图。在这一流程图中,斯塔弗尔比姆设置了七个分支,每一个分支都形成了一个循环。从这个角度看,CIPP评价模式是一种循环结构,但这种循环内在地是受直线式结构支配的。从总体上看,它仍是一种从目标到过程再到结果的线性结构。

当事人中心评价模式中的全貌评价与应答评价在思维方式上也有不同的表现。在全貌评价中,由于斯塔克受泰勒的评价思想影响较深,特别是泰勒的两个学生克龙巴赫和黑斯廷斯(Hashings)对斯塔克有着直接的影响,他在评价结构形成上并没有完全走出直线式结构的影响。从斯塔克所论述的全貌评价来看,总体上仍是一种直线式结构。20世纪70年代以后,斯塔克通过对传统评价的系统反思,在全貌评价的基础上提出了应答评价,应答评价从结构到方法都产生了根本性的变化,在评价结构上,由原来的直线式改变为循环式。这种循环结构突出体现在斯塔克提出的应答评价运作结构图中,在这一结构图中,斯塔克把评价的流程比做一个时钟的钟面,把评价的各项工作比做各个钟点。根据斯塔克的理解,各项评价工作并不是按事先预定的一步步走下去,在具体的评价中可以跳跃地前进,可以重点地专注于某一项工作,甚至在评价的发展方向上既可以是顺时针,也可以是逆时针。可以看出,应答评价在评价结构中表现出非常灵活的特点,在这种灵活性的背后,则是评价工作循环运行的结构图。这一结构还与人文化的评价方法紧密结合在一起,在应答评价中,斯塔克主要采用两类方法,观察和应答,通过不断地自然式观察以及对人的观点、态度和价值观的反复应答,使应答评价具有了多个起点并能够循环地开展评价工作。

自然主义评价模式是针对传统评价过于强调管理主义倾向、忽视价值多元性以及过分依赖范式等问题提出的新型的评价模式。这一评价模式的评价结构主要表现为螺旋式的循环结构,这一螺旋式结构主要体现在“解释性辩证环”之中,评价人员通过不断地收集信息,与评价主体进行交流和访谈,在多轮交换信息过程中,逐步达成共识,形成共同建构。自然主义评价力求反映的复杂特点,用共同建构的方法吸纳多元评价主体的观点,反映了自然主义评价开放性和灵活性的特点。

(二)课程评价模式内在思维方式存在着由线性向非线性的转换历程

人们对线性和非线性问题的研究分别形成了认识自然和社会的两种思维方式。线性思维方式描绘了一个有序的确定性世界,在这一世界中,任何事物都是处在特定的因果关系之中的,这一因果关系还常常是可预计的,各事物之间以及事物的各因素之间的相互作用都在可控制的范围内,带有某种必然性。线性思维方式表现为统一性和封闭性。而非线性思维方式则把世界描绘为一个无序的、不稳定的、不确定的世界,这一世界存在着许多偶然性因素,事物之间的相互作用出现非对等性和非均匀性,这种相互作用常常导致因果关系的不确定性。非线性思维方式具有多元性和开放性。

各课程评价模式在内在思维方式上体现出明显的变化。泰勒的目标评价模式由于受实证主义思想的影响,它强调评价中的统一性、客观性和必然性的确定性行为,而这一评价模式所遵循的直线式评价结构则很好地体现了线性思维方式的特点。CIPP评价模式虽然是针对泰勒目标评价模式的缺陷提出来的,并在评价结构中出现了循环式的分支结构,但该模式的理论基础并没有根本的改变,强调客观性和统一性评价的特点使它仍局限在线性思维方式之中。在消费者导向评价模式中,虽然斯克利文以强调结果评价见长,但他在评价中已经认识到预定式评价的问题,提出了以需要为基础的评价,并把非预期效应作为评价的重要内容,这说明非线性思维方式开始在这一评价模式中出现。

由线性思维方式向非线性思维方式的转化,在当事人中心评价模式中有较明显的体现。这种转化不仅体现在由全貌评价的直线结构向应答评价的循环结构的变化,更重要的是应答评价所体现在评价思想上的变革。相对于全貌评价,应答评价在继续强调评价当事人需要的同时,更加关注课程方案的实际活动,而不是方案活动的意图,这样就完全走出了预定式评价的框架。此时,虽然评价的不确定性增强了,但评价的有效性得到了提高,这也是非线性思维方式变革所追求的目的。自然主义评价模式在应答评价的基础上沿着非线性思维方式的发展方向又向前走了一步。该模式的核心“解释性辩证环”就是一个面向多元的开放式循环圈,自然主义的评价过程就是各评价主体在不断地信息交换过程中达成共识的过程。由于这种共识是各评价主体的心理建构,它并不是适合所有场合的共识,而是在不同时间和条件下,可能会产生不同的共识。这些都体现了自然主义评价中的不确定性,也正是这种不确定性和多元特征,使评价真正适合评价对象的复杂特点,也使评价在课程方案的实施过程中发挥最大作用。

应该认识到,上述由线性思维方式向非线性思维方式的转化并不意味着两种思维方式的对立。实际上,两种思维方式在认识问题上是一脉相承的,非线性思维方式是线性思维方式的自然扩展和延伸,非线性思维方式应该具有更大的包容性,非线性思维方式包含着线性思维方式的成分,在特定的情况下或在某一局部,线性思维方式是非线性思维方式的特例。但由于思维方式的发展并不是单一因素的自在发展,而是受特定的社会条件以及社会和思潮的影响逐步发展形成的,不同的课程评价模式更多地是受外在条件的影响产生发展起来的。因此,在课程评价模式中体现的思维方式的变革并不能很好地体现出两种思维方式的相容甚至包含的关系,实际上,上述课程评价模式的思维方式还存在一定的二元对立倾向。

这种二元对立的思维,容易使人们形成一种假象,即两种思维方式是水火不相容的关系,由此也形成了评价中的客观主义与主观主义、“硬”评价与“软”评价等的争论,应该说,这种对立和争论本身就是一种把问题简单化理解的倾向,实质上它仍是一种线性思维方式,仍需要向非线性思维方式转变。

二、构建发展性课程评价体系的基本依据

(一)我国课程的基本价值取向是形成发展性课程评价体系的基本出发点

课程价值取向的时代走向证明,我国课程的价值取向呈现出多元整合的态势,即新型知识观和社会服务观以人文精神为核心的有机结合。这一价值取向突显了课程对于人的发展的价值,强调人的个性化生存以及对人的主体生命的终极关怀。这一课程价值取向也成为构建发展性课程评价的基本依据。

发展性课程评价中的“发展性”除了指改进特征的功能性内涵外,更重要的是指通过评价促进人的发展。在这里,通过课程评价促进人的发展首先是指学生的发展,同时还包括教师的发展。发展性课程评价对学生发展来说,既指促使学生知识、技能的提高,也指促使学生情感、意志、个性和价值观的养成。对教师发展来说,既体现在促使教师的专业提高方面,也是指通过课程评价拓展教师的生命意识,促使教师生命质量的提高。发展性课程评价对于促进学生和教师作为“人”的发展,体现了当前我国课程改革内在的价值追求,它理所当然地应当成为我们确立发展性课程评价体系的价值依据。

(二)课程作为独特的社会文化现象决定了课程评价的多元结构

课程作为教育的核心成分,它并不是纯粹的教育问题,而是一种多元的社会文化现象。从课程内容的确定以及课程实施的过程来分析,课程深受、和文化的影响和制约,甚至可以说,课程本身就是一种独特的政治文化。也就是说,课程并不只是信息和知识的载体,而是以事实为基础,以价值为主导的文化现象。课程的文化特征都深深地铸刻在课程的目标、过程和结果之中,这一特征对课程评价有着直接的影响。

在课程目标形成过程中,课程中的多种文化因素如意识形态、社会价值观、民族文化传统等都会在课程目标中有一席之地。而泰勒首当其冲地提出课程目标的三大影响因素:学生、社会生活以及学科,仍是确定课程目标应考虑的重要内容,它们实际上都与课程文化有着千丝万缕的联系。

在课程实施过程中,潜藏着更多的文化因素。课程实施过程的文化特征的重要表现,就是通过学校生活和课堂生活形成了不同类型的文化,有与主流文化相称的再生产文化,也有与主流文化不同的亚文化,甚至有与主流文化相对立的抵制文化。这些在过程中产生的文化形式,又反过来影响甚至支配课程的实施过程。

课程的文化特征对课程结果也有着很大的影响。笔者认为,课程结果的主要承载体是学生,主要体现形式是学生通过课程获得的性经验。在作为课程结果的学生经验系统中,体现出的课程的文化内涵,不仅是作为文化积淀的课程内容在学生经验中的再现,更重要的是丰富的课程文化内涵作为学生经验的资源,成为学生个性形成和知识技能的基础,在学生经验的形成过程中,课程文化成为学生心理建构的“前见”和内在依据。此时,特定社会的价值观以及民族的文化传统对课程结果的产生都会有特殊的意义。

我们认为,发展性课程评价应是对课程全过程的评价,在对课程的目标、过程以及结果的评价中,课程的文化特征对课程目标、课程实施过程以及课程结果的影响必然会体现在发展性课程评价的结构之中。由于在评价过程中,各种因素对课程各部分的评价的影响有所不同,同时这种影响也在不断地变化和重组之中,在不同的时间、不同的情况下,相互影响的各因素对课程评价的作用也有所不同。课程评价的每一个阶段以及每一次循环,评价所涉及的因素性质可能就会有不同。因此,对课程的任何部分的评价都是一个持续不断的循环过程,只有在这一过程中,课程评价与影响它的各因素才能充分地相互作用,并使之发挥应有的功能。

(三)混沌理论的启示

混沌理论就是以混沌现象为研究对象的,它的出现是继相对论、量子力学之后的20世纪物最大的革命。混沌理论的基本观点可以大致概括如下:(1)开放性系统。(2)非线性特征。(3)时间的不可逆性。(4)偶然性与必然性的新型关系。在事物发展过程中,必然性与偶然性各自有着起作用的范围,必然性在确定性范围内起作用,偶然性在不确定性范围内起作用。(5)混沌吸引子。传统科学认为,事物的循环结构是特定事物周而复始地在同一轨道上运行。但在开放的混沌系统的循环结构中,永远也找不到完全相同的运行轨道,因此要想准确预测轨道中的某一点是困难的。但它又有一定的界限,从整体上又受特定的吸引子制约,形成中心吸引地带。这种混沌吸引子具有多个吸引中心,在多维空间中运行,它可能产生分形结构。

混沌理论对我们构建发展性课程评价体系有着多方面的启示。首先,发展性课程评价应是一个开放性的循环系统,在评价过程中不断地与外界进行信息交流和沟通,以保持评价活动内容的及时更新。在评价中的每一次循环,都会增加新的信息或评价内容,都是在前一次评价基础上的进一步发展。其次,发展性课程评价就是多重循环系统。由于评价对象的复杂性以及评价过程中价值关涉的复杂特征,课程评价也可以看作是一种混沌现象,对课程的评价,就是对课程全过程、全方位的评价,应综合考虑课程目标、实施和结果,并围绕这些内容开展评价。它们可以分别被看作是课程评价的吸引中心,围绕这些吸引中心进行多重循环评价。再次,发展性课程评价强调评价结果更应强调评价过程。由于非线性系统的不可预测性以及系统变化过程中偶然性的特殊作用,要求我们在课程评价中应对评价的过程给予特殊的关注,在过程中不断完善和发展。也可以说,发展性课程评价系统本身就应该是一个不断循环的过程。

三、发展性课程评价体系的基本框架

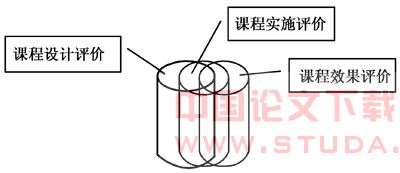

根据国内外课程发展特点和趋势,借鉴国外已有的课程评价体系,我们尝试构建的课程评价体系为开放的三螺旋结构。如下图1所示:

图1 发展性课程评价结构图

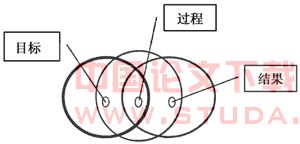

发展性课程评价体系包括三个相对独立同时又密切关联的组成部分,即:目标为中心的课程设计评价、过程为中心的课程实施评价和结果为中心的课程效果评价。这三种不同的评价各自都呈现螺旋式上升的态势。从平面的角度看,发展性课程评价呈现出如图2的循环结构。其中左边的圆圈是以目标为中心的循环,右边是以结果为中心的循环,中间则是以过程为中心的循环。如果从更简单的先后顺序来看,发展性课程评价则表现出从课程设计评价到课程实施评价再到课程效果评价的顺序结构。

图2 发展性课程评价结构剖面图

发展性课程评价的三螺旋结构具有以下几个方面的特点:

1.发展性课程评价的三板块结构

发展性课程评价是以我国课程开发机制为基础的,在当前的条件下,无论是国家课程、地方课程还是校本课程,都需要有明确设置的课程目标和课程总体安排,需要了解多方面课程结果,更需要审视课程实施过程。发展性课程评价正是通过对这三方面内容进行评价,构建起促进课程不断改进与提高的评价系统。

目标作为泰勒课程开发模式和评价模式的基石,它既是一部分人开展课程研究与评价的出发点和归宿,也是另一部分人批判与重建课程理论的起跑线。但对于我国课程而言,由于特定的背景,课程目标及课程设计对于我国开展的课程评价的作用也是显而易见的。但课程目标、课程标准等的重要作用并不等于它一旦确定,就是固定不变的,也正是由于它的重要性,决定了它也必须成为评价的对象。只有通过对课程设计的持续性评价,才能使课程目标及设计不断反映新的情况,并在此基础上进行适当的调整,使课程目标发挥其应有的作用。

课程实施过程是过程评价的重要内容。在20世纪60年代以后,人们越来越认识到课程实施过程的重要性,它是联系课程预期结果与实际结果的中介。由于课程实施过程中涉及的因素更多、更复杂,在实施过程中也有更多的变数,因此对课程实施过程的评价对于课程的调控以及拉近课程理想与现实的距离,具有特殊意义。

结果评价就是对课程实施效果的评价。课程结果是每一个从事课程改革的人员以及课程改革相关人员都很关注的问题,它是决定课程改革能否推广的关键问题。全面了解课程效果,是进行课程改革的关键一环,也是课程评价必须回答和解决的问题。

2.相互交融的螺旋结构

在发展性课程评价中,对任何一部分的评价都很难一次完成。在大多数情况下,要进行多次循环评价,而每次循环也不是在原地进行的重复,而是螺旋式上升的过程。在这种循环中,目标、过程与结果分别形成了三个吸引子,并以这三个吸引子为中心形成了三个循环结构,但这三个循环结构也不是孤立的,而是相互交融、互相渗透的,如图1和图2所示,它们在各自形成的循环结构的基础上形成了发展性课程评价的三螺旋结构。

课程目标在评价过程中既是评价的指导,又是评价的先在问题。这种双重角色使评价目标成为发展性课程评价的重要支点。与此同时,后续的目标评价还要借助过程评价和结果评价的结果对目标作进一步评价,如果通过过程评价或结果评价发现课程目标还存在需要进一步修正的地方,这时过程评价和结果评价本身就成为目标评价的资料来源,成为目标评价螺旋结构的一个重要组成部分。

课程实施过程作为联系课程目标和课程结果的桥梁和中介,在当前世界课程改革大潮中,其地位越来越重要。对课程实施过程的评价主要在于通过不断了解课程实施中教师、学生以及课程管理者的行为表现,及时发现课程实施过程中存在的困难和问题,以有效地调控课程进程。但对课程实施过程的评价同样也离不开课程目标和课程结果,课程目标既是调控、诊断、分析课程实施过程的重要资料来源,也是课程实施过程评价中分析的对象。同样课程结果既是课程实施过程的结晶,也是分析课程实施过程的重要依据。

在对课程结果的评价中,同样有课程目标和课程实施过程的影响。课程目标是确定课程预期效应的标准,在现阶段对课程结果的评价中,课程的预期效应仍是评价的主要内容,课程目标是课程结果评价的重要信息源;课程实施过程则是课程结果评价中评价结论形成中的重要,课程的结果如何与课程实施过程中出现的情况也密切相关。因此,课程结果评价也离不开对课程实施过程的分析。

对课程的目标设计、实施过程、结果的分析,虽然从表面上看是从三个不同的方面对课程进行的评价,但它们在一定程度上是融为一体的,特别是各部分评价在螺旋式上升过程中,由于评价各部分信息交换的频率会进一步增加,同样的评价信息甚至可以同时为三个评价部分服务,或者从不同的角度为三个评价部分提供“佐证”或“旁证”,因而三者的关系会通过即时互动变得更加密切。

3.消解了二元对立的思维框架

从整体上看,过去出现的一系列课程评价模式所反映的思维方式出现了二元对立的局面。一部分评价模式遵循线性思维方式,它们更多地强调确定性因果关系;另一部分评价模式则遵循非线性思维方式,它们更多地强调因果关系的不确定性。这种二元对立思维框架在课程评价的理论、方法等层面都有所反映。

我们确立的发展性课程评价的三螺旋结构试图消解思维方式上的二元对立,立足于把二者有机结合起来。这方面混沌理论在确定性与不确定性方面的研究给了我们很好的启示。

我们试图以开放和多元的评价理念整合二元对立的两极。在发展性课程评价体系的三螺旋结构中,它一方面有着特定的确定性,另一方面,它又有着明显的不确定性。从发展性课程评价体系的简单结构来看,它是一个有顺序的线性结构,课程评价对象有一个明确的时空顺序,即从课程设计到课程实施过程再到课程结果。它的确定性还表现在课程目标在发展性课程评价中仍占有重要地位,在课程实施过程评价与课程结果评价中,课程目标仍是主要的参照系。这些都反映了发展性课程评价体系确定性的一面。从发展性课程评价体系的整体结构来看,以多重循环为基础的三螺旋结构,并不刻意强调评价中的因果关系,而是促进学生与教师发展和课程不断改进为评价的目的和归宿,特别是强调评价过程中的开放心态,从多层次、多角度收集和分析评价信息,用理解的态度对待不同的意见、看法和价值观等等,这些则体现出发展性课程评价体系的非线性特征。正是通过在评价体系中确定性与不确定性的统一,使思维方式发生了变革。我们在构建发展性课程评价体系时,力图走确定性与不确定性相结合的道路,以混沌理论和复杂性科学的思维方式为参考性依据,注重体系的开放性和多元特征,避免走非此即彼的极端道路,通过不断地评价,努力使课程研究与课程改革走上健康发展的康庄大道。