跨文化交际与日语教材编制

摘要:近年来编写的日语教材仍然存在用传授知识的方式(如中文专栏)呈现异文化的倾向。这必然会导致学习者对目的语国家的人、事形成一种概括性、一般性的“定型观念”,不利于个体的人与人之间的跨文化交际。教材编写者如何既利用“定型观念”又超越“定型观念” 是当前日语教材和教学中要解决的一个具有挑战性的课题。

关键词:跨文化交际;教材编制;定型观念;跨文化交际能力

Abstract:In recent years , people still tend to represent foreign cultures by conveying knowledge, for example, using a special Chinese column, which will result in the learners’forming a general and fixed outlook on the foreign cwltures, and is not helpful for the cross-culture communications between individuals. It is a challenge for the Japanese textbook compilers to suitably apply this fixed outlook and surpass the outlook .

Key words:cross-culture communication; textbook compilation; fixed outlook

部2001年、2003年分别颁布的《全日制义务教育 日语课程标准(实验稿)》(以下简称《义教标准》)及《普通高中日语课程标准(实验)》(以下简称《普高标准》),第一次明确地将“文化素养”“情感态度”“学习策略”与“语言知识”“语言技能”并列为同等重要的学习内容。其中,“文化素养是实现得体交际的前提”,包括“文化背景知识”“言语行为特征”以及“非言语行为特征”。

这种理念的变化表明了日语教学的目的已经从重视语言教学转变为重视培养全面的、具有跨文化交际能力的人材。《标准》教学目标的转变,给日语教材编写以及教学实践提出了更高的要求。本文主要探讨日语教材中异文化的呈现方式和学生跨文化交际能力的培养问题。

一、跨文化交际能力的内涵

人们自从认识到语言的社会性以来,对交际能力的研究也是不断发展,从未间断。学者们从不同的角度对交际能力、跨文化交际能力做了阐释。其中,笔者认为矢部まゆみ在“海外の初中等教育における日本語教育と<文化リテラシー>”所做的归纳比较细致、全面:意识到文化(他人生活、行为方式、思考方式及其背景)的多样性;对异文化感兴趣;通过对某一个具体的文化现象的观察,意识到对某种文化的定型观念、偏见并打破它;意识到两种文化虽然表面不同,但实际上具有共同性、普遍性的东西;对异文化持有者的共鸣性的理解;多元化视野的获得;认识、考察自己的语言、文化;通过“理解他人”进而“认识自我”;在理解他人、认识自我的基础上表达自我,进而具备适应并不断调整与他人交际的能力。 [1]

《义教标准》以及《普高标准》所规定的文化素养的目标是:

一级目标:对日语学习中接触的文化背景感兴趣,乐于了解异文化;

二级目标:能初步了解中日言语行为和非言语行为的差异;

三级目标:在交际中能注意到中外文化的差异,具有初步的跨文化理解意识。 [2]

四级目标:在义务教育阶段的基础上,进一步了解交际中语言文化的背景,体会其内涵;

五级目标:进一步了解中日言语行为特征和非言语行为特征;

六级目标:简单谈论本地区或本国文化,在交际中理解并尊重对方的情感,表达基本得体,进一步理解中日文化的异同。 [3]

《标准》规定的文化素养目标与“矢部まゆみ”所归纳的九个方面在对异文化感兴趣以及通过了解异文化进而加深对本国、本民族文化的理解等方面是一致的。由于《标准》是初、高中阶段日语教学的文化素养培养目标,因而所要求的目标相对于“矢部まゆみ”的九个方面,目标层次较低,停留在认知层面、情感态度层面。另外,对于“文化”的认识仍然比较偏重文化知识以及一般性的、概括性的言语行为特征、非言语行为特征。

二、日语教材中异文化的呈现方式

语言学的发展与教学理论、教学大纲以及教材编写的理念是一脉相承的。我国的日语教学以及教材编写,长期以来受结构主义语言学理论的影响,重视语言形式、语言结构。基本上强调的还是语言知识、语言技能。但近年来的教材已经出现了很大的改观。本文以《标准》中对文化素养的分类,即文化背景知识、言语行为特征、非言语行为特征为依据,对近几年出版的综合类日语教材《全日制普通高级中学教科书 日语》(试验修订本1~3册 人民教育出版社2000年)、《义务教育课程标准实验教科书 日语》(实验本 七~九年级 人民教育出版社2002年~2005年)、《新版中日交流标准日本语》(人民教育出版社2005年)、《综合日语》(1~3册北京大学出版社2004年、2005年)进行分析、归纳,以便对教材中异文化的呈现方式及其与培养跨交际能力的关系做一个梳理。

(一)用汉语以专栏的形式介绍日本的风土人情、生活习惯等异文化背景知识

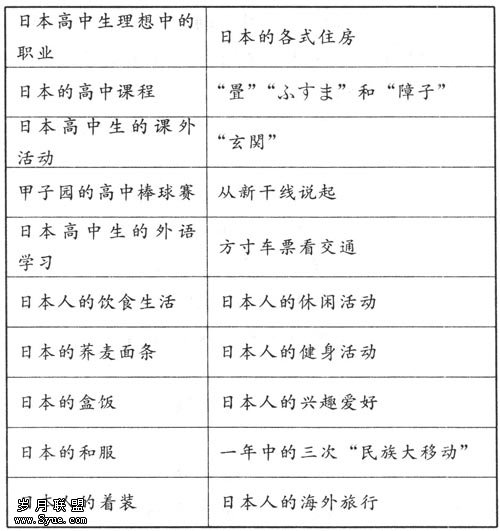

以《全日制普通高级中学教科书 日语》为例,各册专栏自成体系,与课文、会话文内容没有必然的联系。第一册主要介绍日本的高中生以及日本人的生活,第二册定位为日本的文化,第三册主要介绍日本的、等。除了文化背景知识的介绍,对日语的言语行为特征也进行了分析,如第二册的“日语的第一人称”“致谢与道歉”。以下以第一册为例,列表说明。

表1 《全日制普通高级中学教科书 日语》第一册专栏 [4]

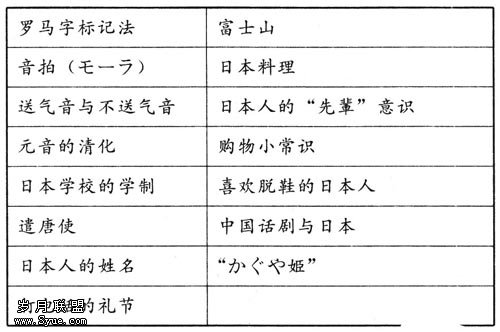

再以《综合日语》为例,本套教材的专栏本身不成体系,专栏多与本课的会话文或阅读文的内容有关。如第7课的会话内容涉及日本人姓名的读法,而专栏是“日本人的姓名”;第11课的阅读文是一封主人公高桥美穗写给“先輩”的信,专栏是“日本人的‘先輩’意识”;第17课课文中提到了一位把日本乐坛最新动向介绍给听众的栏目主持人,专栏则是介绍这位主持人及其创办的栏目“来自东京的问候”等,表2为第一册专栏介绍。

表2 《综合日语》第一册专栏 [5]

(二)注意言语行为特征和非言语行为特征的体现

《义务教育课程标准实验教科书 日语》设置了交际用语部分的讲解。就某个交际用语的功能、使用场景、使用对象、使用时的注意事项(日语特有的言语行为特征)以及非言语行为特征进行说明,而且,举出的例句也严格遵守明确场景、贴近学习者(中学生)实际生活、语言、地道的原则。

下面是七年级上册第1课交际用语讲解的一部分:

了解了以上说法之后,同学们在使用日语打招呼时还需要留意下面几点:

(1)“こんにちは”“こんばんは”一般很少对关系密切的人使用,家人之间也不使用;

(2)以上几种问候语一天中对同一个人只能使用一次;

(3)问候时应自然地点头鞠躬,这样显得比较有礼貌。

除了文字讲解之外,还充分运用插图直观地体现日语中的言语行为特征和非言语行为特征。例如,由于“こんにちは”“こんばんは”一般很少在同学或关系密切的人之间使用,为了既照顾到在中国运用日语的可能性又体现这一言语行为特征,该教科书在第1课的会话中安排了登场人物金英子和王文分别与他们的同班同学青木健太、中村朝子的母亲打招呼。并且可以一目了然地看到用日语打招呼时,要伴随微微鞠躬的体态语等非言语行为。 [6]

《新版中日交流标准日本语》初级上下是一个异文化内容非常丰富的教材。笔者对本套书涉及的异文化内容进行了统计,仅文化背景知识就涉及饮食文化(親子丼、お汁粉、そば)、传统文化(初詣、歌舞伎)、日本的情况(成田空港、最終電車、JRと地下鉄)、景点(箱根)、日本现代社会、文化生活情况(日本家庭的形态、离开家一个人生活〈一人暮らし〉、打电话的方法、新春セール、レジャー、スキー、連休)等;对日语中的言语行为特征──省略表达进行了系统的论述,包括“谓语的省略”“です的用法”“句尾が的用法”“常体的省略”;对非言语行为特征──中日寒暄习惯(手振り身振り);交际策略的搭话“あのう”“すみません”;另外还有一些中日语言、文化比较的内容。 [7]

(三) “文化素养”“情感态度”“学习策略”综合编排

另外,《义务课程标准实验教科书 日语》在体现《标准》规定的“文化素养”等异文化内容时,注意渗透了“情感态度”“学习策略”等,使单纯的文化背景知识──“知识文化”的灌输变成了跨文化理解意识、跨文化交际能力的培养。每课都设置了一个与专栏内容相关的问题,提供一些具体的学习策略、方法,使学生通过观察、比较某些文化现象,产生了解异文化的愿望和兴趣。通过与身边的文化现象进行观察、比较,帮助学生在理解异文化的基础上,进一步认识自己身边的文化现象。

例如,七年级上册第1课与专栏相关的问题可以让学生自主地回顾自己了解的有关日本的信息,激活其思维,引发其对日本的兴趣。第5课的专栏是关于早餐的内容,设置了以下的问题:“你早餐吃什么?和真由美有什么不一样?统计一下你的同学早餐都吃什么?” [6]学生通过统计、比较,可以初步了解中日在饮食方面的不同。不仅如此,通过本课专栏提供的信息,让学生了解到在日本已存在“西式早餐”和“和式早餐”平分秋色的事实,从而启发学生思考、察觉家庭的早餐也发生了相应的变化。

为了引导学生自己观察、了解某些文化现象,第6课设置了如下的问题:“我们已经了解了一些高桥真由美的生活。你还认识其他日本的中学生吗?到报纸、杂志、互联网上去查一查有关日本中学生的情况,大家把各自了解到的信息交流一下,我们就可以更加全面地了解他们了”。 [6]

可以看出,教材编写者已经着眼于提高学习者的整体素质,着眼于培养学习者的异文化理解意识和敏锐地感受异文化的能力。

三、关于定型观念

综上所述,近年来日语教材的编制已经从语法为纲的禁锢中解脱出来,而且在培养学生的跨文化理解意识方面有了较大的改观。但是,对于异文化的处理仍然比较偏重文化知识以及一般性的、概括性的言语行为特征,不太重视强调“文化”的多样性、可变性;对异文化的认识仍停留在认知层面、情感态度层面,缺少对行为层面的能力的思考。例如,大多数教材主要用汉语专栏的形式传授文化知识。上面提到的“守纪律的日本人”“日本人的着装”等,都冠以“日本”之名,介绍的是对日本人的概括性、一般性的看法。我们把这种一个群体成员对另一个群体成员的简单化看法称为“定型观念(ステレオタイプ)”。

从人类的脑部记忆结构来看,往往倾向于记忆分类、分领域的内容,人们往往根据国籍、地域、职业、角色等把人分成若干类,并对每一类人形成一种概括而固定的看法,作为判断和评价一个人的依据。例如,“日本人工作勤奋”“法国人浪漫”等等。也因为文化系统非常复杂,要想在较短的时间内,全面、细致、深入地了解一种文化,大部分人都难以做到,只有用概括的方式,才能帮助人们简便地认识外部世界。另外,由于教科书的篇幅等限制,高度概括的介绍可以使学生高效率地了解到目的语国家的社会、文化背景等。

但是,随着国际化趋势的,不同文化背景之间的交流日益频繁,相互之间的影响也越来越大。文化将呈现前所未有的发展的态势和融合的趋势。一方面,地域性文化呈现出与其他文化不断融合的、发展的趋势,而具体到跨文化交际中的个体的人则更是千差万别。因此,仅仅用传授概括性的、一般性的知识的方式体现、教授异文化,不注意培养学生在千变万化的交际场景中灵活应对的能力,那么,这种概括性的、一般性的定型观念就会成为跨文化交际中的障碍。

四、对教材中异文化的呈现方式与跨文化交际能力关系的几点思考

如何培养学习者意识到对某种文化的定型观念(无论是间接得来的还是自己观察到的)、并具备打破定型观念的能力?既利用定型观念又超越定型观念?对此,笔者有以下几点思考。

(一) 专栏介绍仍然是必要的一种形式

用专栏介绍目的语国家的文化背景知识、社会文化习俗仍然是必要的一种形式。不能因为这种形式容易使学习者产生所谓的“定型观念”就予以全盘否定。从人类认识外部世界的来看,高度概括的方式可以帮助人们简捷地认识外部世界。在教材呈现异文化方面,应该将其作为一个帮助学习者理解、认识异文化的初级阶段,这是出发点。在专栏的处理上,教材的编写者除了精选专栏内容以外,持有尽量避免给学生造成“定型观念”的意识也非常重要。例如,《义务教育课程标准实验教科书日语》七年级上下册的专栏就是让一个日本中学生出场,让“她”来介绍自己的学校、家庭生活,目的是为了避免让学习者形成日本学生如何如何的“定型观念”。

(二)多方位、多角度呈现某一种文化现象或看待文化的视角

在专栏介绍的基础上,要尽可能多方位、多角度呈现某一种文化现象或看待文化的视角,引导学习者思考,最终使他们获得一种能够不断进行自我修正、打破定型观念的能力。下面,以笔者目前正参与编写的《普通高中课程标准实验教科书 日语》中的一段会话为例进行说明,话题是一个澳大利亚学生“リン”要来中国学生程晶晶的家里住宿访问,程就如何欢迎“リン”与大家进行讨论:

程:そう言えば、わたしの家はいつも朝ご飯でマントウを食べるんですが、リンさんのために、パンとかバターとかを用意しておいたほうがいいと思いますか。

(话说回来,我们家早饭总是吃馒头,你们觉得是否要给琳准备面包、黄油什么的?)

佐々木:え、パン?わたしは、オーストラリアの人は、朝はシリアルに牛乳をかけて食べると思っていました。

(嗯?面包?我觉得澳大利亚人早饭吃牛奶麦片粥。)

チチグ:ええ?でも、オーストラリアって、いろいろな民族がいる国ですよ。それに、わたしなら、せっかくだから、中国の家庭料理を食べたいと思うけど。

(什么?但澳大利亚是一个多民族的国家。而且,好不容易到中国来,如果是我,倒想尝尝中国的家常菜。)

佐々木:わたしは、毎朝マントウだったら、だめかもしれないなあ。

(让我每天早晨吃馒头我可受不了。)

チチグ:程さん、リンさんが来てから、何を食べたいか聞いたらどうですか。

(程,琳来了以后,你问问她想吃什么怎么样?)

程:そうですね。やっぱり、まずリンさんの考えを聞きましょう。

(是啊,还是首先问问琳的想法吧。)

这段对话就是在利用文化背景知识的基础上所作的发展。一般用汉语介绍的专栏内容,大致是,澳大利亚一般吃西餐,学生所具有的初步认识就是早餐应该给“リン”准备面包、黄油、牛奶等。在此基础上,另一个学生提出澳大利亚是一个多民族的国家,其饮食文化也应该是多样的。最后发展到抛弃这些“定型观念”,应该询问“リン”本人。如此,出场人物在不断纠正自己对澳大利亚人日常生活的认识。

(三)尽可能介绍真实的、与学习者有不同文化背景的学习者生活、学习情况

对于外语学习者来说,他们缺乏目的语国家日常生活中的真实的感受和体验。所以教科书介绍真实的、与学习者有着不同文化背景的学习者的生活、学习情况对学习者的跨文化理解意识有着直接的帮助。而且,为避免形成将所介绍的个人概括化的倾向,可多选择几个人物进行介绍,使学习者深切地感受到即便是同一个文化背景下的人,其生活习惯、思想意识等也必然存在差异,通过对多个个体的人的理解进而理解文化的多样性。 [8]另一方面,将与学习者有着相同背景的主人公直接置身于异文化背景下,对于主人公体验到的“文化冲击”学习者就好似自己亲身经历一样,容易引发学习者对文化多样性的认识和思考。例如,前面讲到的《综合日语》从第三册开始,就让主人公“王宇翔”以交换留学生的身份来到了东京。不仅如此,还出现了美国、韩国等其他国家的人物,由此展开了多文化背景之下的交流与冲突。

五、结语

目前,在外语教学中如何培养学习者的跨文化交际能力是大家都非常关注的问题,许多外语教师也做了很多有益的尝试。但是,对于实现课程目标的另一个重要的资源──教材如何编制才能有利于培养学生的跨文化交际能力尚缺乏系统的阐述,本文通过分析近几年我国编写的综合类日语教材,对于外语教材中异文化的呈现方式、以及如何呈现异文化才能有利于培养学习者的跨文化交际能力做了梳理和分析。作为今后的研究课题,除了需要进一步系统地研究教材的异文化呈现方式以外,还需要结合我国的中学日语教学情况,摸索出一条适合中国教学现实的具体的异文化教学方法来。

:

[1]矢部まゆみ.海外の初中等教育における日本語教育と<文化リテラシー>21世紀の「日本事情」第3号,2001.21.

[2]中华人民共和国教育部.全日制义务教育日语课程标准(实验稿)[S].北京:北京师范大学出版社,2001.8.

[3]中华人民共和国教育部基教司.全日制义务教育 日语课程标准(实验稿)解读[M].北京:北京师范大学出版社, 2001.8.

[4]全日制普通高级中学教科书 日语(试验修订本1~3册) . 北京:人民教育出版社,2000.

[5]综合日语(1~3册).北京:北京大学出版社,2004,2005.

[6]义务教育课程标准实验教科书 日语(七年级上).北京:人民教育出版社,2003.2.10.56.66.

[7]新版中日交流标准日语(初级 上下).北京:人民教育出版社,2005.25.92.

[8]細川英雄.ことばと文化を結ぶ日本語教育.凡人社 ,2002.