影响基础教育课程管理体制的因素分析

摘要:课程管理体制的适当与否,直接制约课程目标和课程内容的设计以及课程组织和课程评价的运行。制约课程管理体制的外部因素主要有、和民族文化传统等;内部因素主要有目标、教育者素质及教育的阶段性。在推进基础教育课程改革的过程中,应认真分析影响课程管理体制的各种因素,结合本地区的实际情况,地创造性地组织并落实三级课程管理体制。

关键词:基础教育;课程管理体制;外部因素;内部因素

Abstract: Whether the curriculum management system is proper or not directly restricts the design of curriculum goals and content, the operation of curriculum organization and evaluation. The external elements restricting curriculum management system are mainly in politics,economy and the cultural traditions of nationalities, while the internal elements being education goals, the quality of educators and the periodic features of education .In the course of the basic education reform ,we should earnestly analyze every element affecting curriculum management system and scientifically and creatively organize and carry out the three-level curriculum management according to local realities.

Key words: basic education;curriculum management system;external element;internal element

课程管理是课程设计与实施中不可忽视的重要组成部分。课程管理体制的适当与否,直接制约课程目标和课程内容的设计以及课程组织和课程评价的运行。本文从国内外的经验和现实分析入手,从教育外部和教育内部两个维度上,分析影响基础教育课程管理体制确立的主要因素,为我国不同地区适当、合理地实施三级课程管理体制提供理论依据。一、影响课程管理体制的外部因素

教育是一个复杂的社会现象,教育的受多种因素影响。社会的政治、经济发展等教育外部因素,与教育的发展有着密切的关系。而课程管理体制涉及权力分配的问题,与教育以外的多种因素相关。主要表现在以下几个方面。

(一)政治

“政治”是一种近乎“无处不在”的社会现象。在此,笔者只重点展示“政治体制”(政治制度的实体部分)对课程的影响。作为教育的一种社会背景,政治体制的作用就在于形成教育控制的一定模式。一般来说,政治体制可以划分为中央集权制和地方分权制两种,那么基础教育课程管理体制也相应地可以划分为这样两种形式。下面以美国和法国这两个典型的地方分权制和中央集权制国家为例,阐述政治体制对基础教育课程管理体制确立的影响。

美国是从最初各不相关的殖民地社会发展起来的“联合社会”。[1]这一传统使美国地方分权的程度甚于其他任何国家。在美国,各州虽然并非主权机构,但却履行着其他国家通常只能由中央权力机构承担的许多职能。在这样的政治体制下实行国家统一控制教育,无异于天方夜谭。所以,美国人选择的教育控制方式只能是分散、多样的。在美国,教育权属于州政府职权范围,课程决策的所有权力都属于地方,而地方又赋予学校在课程事务方面的自主权,由学校和教师决策、编制课程。因此,美国没有全国统一的学校课程,地方和学校课程占据美国的主导地位。

法国是典型的中央集权制国家。中央政府处于至高无上的地位,与地方是一种绝对领导与服从的关系。即使是20世纪80年代以后,执政的法国社会党进行了“权力下放”改革,也没有改变法国中央集权的政治体制。而这一政治体制在教育上表现为全国集中统一与刻板划一的基本特征。法国自拿破仑统治时代开始,就由中央政府颁布指令性教育计划与课程目标。因此,法国国家教育部掌握着整个教育系统的资源与权力的组织、分配,控制着学校所有课程。学校课程由国家教育部组织专家决策和编制,实行全国统一课程,并采用自上而下的推广模式。所以,法国“学校每一分钟活动的内容都由国家教育部具体规定”[2],国家课程在法国占据着主导地位。

从以上对美、法两国政治体制的分析及其对课程管理体制的影响来看,有什么样的政治体制存在,就有什么样的课程管理体制与之相适应。虽然课程管理体制决定了国家、地方和学校在课程决策上的权力分配,但根源却在于政治体制。因此,一个国家基础教育课程管理体制的形成和发展必然是政治体制的反映,也必然是为政治发展的需要服务的。

(二)经济

经济是人类社会存在和发展的基础,是引起社会生活发展变化的决定性因素。在此,笔者主要从经济发展水平与教育资金投入、经济结构与就业结构两方面关系来考察经济对基础教育课程管理体制确立的影响。

从经济发展水平与教育资金投入之间的关系来看,经济发展水平与教育资金投入一般呈正比。当前,社会发展的多元化要求给予学生自由发展的空间、体现学生的个性特点,所以许多国家都鼓励学校开设符合本地区、本学校实际的课程。但问题在于国家下放权力的同时,也在下放负担与责任,要求地区与学校具备相当的财力。特别是教育技术的进步使得学校要为所开设的课程添置或者更新仪器设备,如电视机、录像机、机等,这些设备更新换代周期短(一般为五年),经常运转和维护费相当可观。同时还要购置大量的教科书、图书资料,以备教师和学生使用。此外,开设新课程,还要进行大量的师资培训,这笔人员培训费用也是相当可观的。所有这 些都需要教育资金给以保证,否则课程的开设就是一种奢望,更无法保证课程开设的质量。由此可见,教育资金投入的多少制约着课程管理权限下放的力度。

从经济结构与就业结构之间的关系来看,一个国家经济增长的过程也就是这个国家经济结构发生变化的过程。当国家经济结构发生变化时,国民就业结构也相应地发生改变。第二次世界大战后,新技术革命给经济领域注入了新的活力,使得一些传统的行业消失,应运而生了另一些新的行业和经济活动的新领域。据统计,美国1949—1965年间约有8 000种职业从劳动力市场消失,同时出现了3 000种以上的新职业。[3]而且,1970—1980年高度化国家开创了1 700万个就业机会,其中90%是用于信息、知识传播和一般性服务。[4]这些说明,科学技术的发展、经济结构中知识和技术含量的增加,使得产业结构类型由劳动密集型向资本密集型、技术密集型和知识密集型发展,劳动力的耗费也由以体力为主向以智力为主过渡。总之,经济结构的变化导致了新的就业结构的形成,也必然导致劳动者素质结构的变化。劳动者的素质结构是教育的综合产物,是对所学课程的综合表达。个体素质中存在着基础、稳定和类似的倾向,但更多涌动的是独特、差异的素质,正是这种独特、差异的素质构成才能适应多元化社会的经济发展。因此,课程设置应该考虑到人本身的素质结构,单一的课程设置不足以形成人的多方面素质,也就无法满足人对就业的不同需求。例如,20世纪60年代的日本经济进入了高速增长时期,产业界对劳动力素质提出了更高的要求,教育政策成为经济政策的一部分,在课程方面要求学校根据实际情况编制具有弹性的课程。[5]这说明国家划一的课程设置无法满足就业结构的多元化需求,结果必然带来课程权力的下放,由一级课程变为多级课程。

通过分析可以看到,经济发展制约着基础教育课程管理体制的确立,但是基础教育课程管理体制的确立也一定要符合本国经济发展的现实水平,适应经济发展中的变化,满足经济发展的需求。

(三)民族文化传统

所谓民族文化传统,就是一个民族经过长期的历史积淀而形成的对现实社会仍产生巨大影响的文化特质或文化模式。[6](6)在人类历史发展的长河中,不同民族在不同的条件和社会环境下生存、繁衍和发展,形成了各具特色的民族文化传统。尽管历史绵延几千年、社会形态几经变化,但民族文化传统一旦形成就在一定范围内对人们具有普遍的内在约束力。因此,任何一种教育选择都不同程度地受到本民族文化传统的制约,不同民族文化传统背景的国家,基础教育课程管理体制也会采取不同的方式,当然体制形成的格局也就不同。不过,民族文化传统的影响经常被人忽略,因为其影响方式相当隐蔽,让人不易觉察。在此,仍以美、法两国的文化传统对基础教育课程管理体制的制约为例,来深入探讨民族文化传统的深厚影响力。

美国是个移民国家,17世纪初欧洲各国人民移居到北美大陆后,就在艰苦的自然环境中相互合作,逐渐形成了平等议事、共同参与解决问题的传统,即所谓美国人崇尚的“自由、平等、民主、参与”和共和文化雏形。后来,共和文化发展成为美国社会的主流文化之一,渗透到社会生活的各个领域,在教育上最初则表现为在当地以小村镇为单位设立教育行政机关,主持本地的教育事业,即“学区制”移民们登上北美新大陆以后,在各地方集群而居,构筑房舍,拓疆开荒,由教会或私人团体设立学校,教育自己的子女,传播自己的宗教信仰,同时在当地设立教育行政机关,来主持本地的教育事业。这种以小村镇为单位的教育行政制度,是后来美国全国采用的“学区制”的由来。这种制度,发源于移民们最早登陆的新英格兰地区,后来随着向西部开发,而传至中部,再推广至西部。。不仅准许各学区自行征收教育税,学区不隶属于州或其他政府机关;而且各学区的教育委员会可以颁发教育证书,选用教科书和规定课程标准等,并将此写入1791年的《美国宪法》,即“本宪法未授予合众国或禁止州行使之权力皆由州或人民保留之”[6](162)。正是由于共和文化的影响,决定了联邦不能够集权领导,只能通过立法、拨款来影响教育的发展方向,实现联邦的战略意图。尽管20世纪90年代以来,美国联邦政府教育管理、课程管理的权力重心在上移,但也只是在地方分权的总体框架范围内的局部调整。

法国是一个民族文化传统十分凝重的国家,“民族主义”与“集权主义”的文化传统促使法兰西民族比其他民族具有更加强烈的民族观念、国家观念。而且,法国作为一个天主教国家,天主教文化,即它的意识形态(神学、伦理、观念)、等级森严的教阶制度及其规约,都在法国文化传统中留下了深深的印迹。因此,这种影响潜移默化地深深扎根于法国人的文化价值观里,渗透于法国社会的行为准则中。而这样一种文化传统就自然而然地融入到法国教育的总体设计上,并在课程管理体制上也深深烙上了民族文化传统的印迹。这样,法国就形成了极具个性的国家干预教育的方式,实行全国统一的教学计划、教学大纲,设置全国统一的课程,实行统一的。

正是由于各国民族文化传统潜移默化地渗透于社会生活的各个领域,深深地扎根于人们的意识形态中,所以,尽管美国与法国社会制度相同,经济发展水平相当,但由于民族文化传统的差异,也就形成了不同的基础教育课程管理体制。

二、影响课程管理体制的内部因素

回顾,考察不同国家课程管理体制的,分析教育内容各因素对课程管理体制的影响,对深入研究和实践课程管理体制的改革会有一定的启示。

(一)教育目标

教育目标是对受教育者进行培养和教育的总的要求,规定着人才培养规格,也决定着课程发展的方向。课程权力的分配实际上是对人的学习经验的选择、组织与实施方式的调整,它必然要以教育目标为先导。由于教育目标总是随着历史时期、社会发展水平、国际环境、以及教育观念等不同而不断地进行调整,这必然引起人的学习经验的重新组织和课程权力的重新分配。而且,教育目标要通过课程权力的重新分配与调整,重新组织并构建人的学习经验,才能满足社会的需求。

(二)教育者素质

在地方教育部门中,校长和教师是地方课程和校本课程开发的主导力量,他们的素质制约着课程管理体制实施的水平和质量。

校长是学校的组织者、管理者和宏观协调者,他在学校教育活动的运作和发展过程中起着核心作用。一所学校要想在社会的激烈竞争中生存和发展下去,就必须有明确的办学宗旨和管理模式,这些都会直接影响三级课程在学校层面上的实施。校长的素质表现为要有明确的办学方向和办学思想;要对学校教师队伍的组建、培养与使用提出明确的主张;要建立适合课程与学校发展的学校文化。校长不仅要指导校本课程开发,更要参与校本课程开发。

教师应在课程实施过程中发挥重要的作用,以往一直把教师视为课程的“忠实”执行者。但课程实施是一个动态的过程,教师并不是完全“忠实地”传递文件所规定的课程内容,教师应当而且可能对课程内容进行调适,而课程的制定者也会从教师的反馈中对课程的目标和内容进行调整。这一过程也被称为课程实施过程中的“互动调适观”。教师对课程的“调试”则是教师开发课程能力的一种体现。从这一点来看,教师在课程实施过程中,承担着课程开发的责任。而且教师只有参与到课程开发中来,才能达到课程的预期功效。许多国家的课程改革都越来越强调教师参与课程开发,教师对自己角色的理解也发生很大变化。校本课程开发要求教师在课程实施过程中扮演一个积极的角色。正如马什所说:“校本课程开发试图打破教师作为‘消极接受者’的角色而将其定位为‘课程决策者’,除非教师能完成这个转变,否则校本课程开发就不能有效实施。”[7]实现这一目标,教师应具有与课程开发的相关专业技能。校本课程开发包含设计、编制、实施与评价等方面的问题,以往课程设计、课程编制问题都与教师无关,但课程管理权限下放到学校后,部分的课程设计与编制工作就要由教师来承担。因此,教师仅具备所教学科的专业知识是不够的,他不仅要明确学校的发展方向、学校教育资源情况以及学生的个性特点,而且要懂得课程设计的原理、程序、技术等一些与课程开发相关的知识,并在此基础上运用自己的专业知识,设计出符合本校特色的课程。同时,教师还要有较强的责任心和敬业精神。国家课程与地方课程的教学活动已经占去教师的大部分时间,而且开发课程较执行课程要困难、复杂得多,这不仅会给教师带来更多的压力与负担,而且还会耗费教师大量的业余时间与精力。因此,校本课程的开发需要教师具有较强的责任心与敬业精神。

总之,校长与教师的素质越高,承担开发课程的可能性越大,相应的学校一级课程所占比例也就会越大。但是,如果校长和教师素质不高,即使承担开发课程的任务,也将带来巨大压力,甚至影响学校正常教育活动的进行,当然也就无法确保学校的教育质量。

(三)教育的阶段性

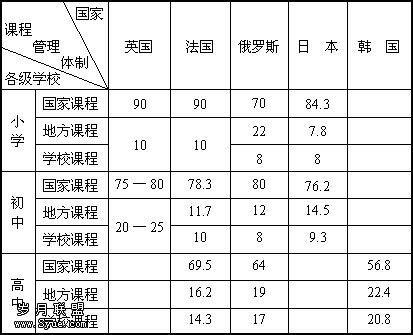

教育呈现的阶段性怎样制约着基础教育课程管理体制的确立呢?在此,先来看一下英、法、俄、日、韩五国基础教育各阶段各级课程的比例分配表。

英、法、俄、日、韩五国三级课程比例分配表(%)

表中的数字表明:教育阶段不同,各级(国家、地方、学校)教育部门课程管理权限的比例分配也不同。而且,随着教育阶段的升高,国家课程占整个课程比例呈递减趋势,而地方和学校课程则呈渐增趋势。这说明教育的阶段性与基础教育课程管理体制确立之间存在着一种内在的必然联系。

一方面,基础教育各阶段学生身心发展水平的差异性影响着各级课程比例的分配。基础教育分为小学、初中和高中三个阶段,每一阶段学生身心发展都有独特的特点和特定的发展水平。小学生是六七岁到十一二岁,刚刚开始进入学校从事正规、系统的学习。这一时期学生身心发展虽然相对平稳,心理发展无尖锐的冲突,但意志力薄弱,鉴别事物的能力较弱,学习的独立性和自主性较差,对成人的依赖感较强。正是小学生的这些特点决定了该阶段学校课程偏重于共性和统一性,因此国家课程在此阶段几乎占据全部课时。中学生是十二三岁到十五六岁,开始向成熟过度。这一时期学生身心发生急剧变化,思维能力、抽象概括和逻辑推理能力明显增强;男女生对事物的认识兴趣与方式的差异变得明显,学习上的个体倾向性开始显现出来;自我意识和独立意识明显增强,心理上的“成人感”日益显露出来,在任何活动中都不再完全是被动的适应者、服从者和摹仿者,而是力求成为主动的探索者、选择者和设计者。初中生表现出来的特点要求学校教育给他们一定的选择权,以适应其个性发展。因此,国家统一课程已经不能满足学生个性发展、个体倾向性的需要,于是要下放一部分课程管理权限。但出于对教育质量的考虑,以及这一时期学生自我调节和控制能力相对较差和被动性仍较明显的特点,国家下放的课程管理权限只能是少部分。高中生是十五六岁至十八九岁,正准备走向独立生活。这一时期学生生理与心理都接近成熟,逻辑思维和辩证思维能力增强,并表现出较高的综合分析问题和解决问题的能力;同时思维的独立性和批判性也达到较高水平,而且他们大多对世界、社会、自己和未来都开始有较清晰的认识和较深入的思考,人生观、世界观和价值观也已开始形成。一切发展都表现得很稳定,目的性和方向性都较强,因而国家对高中课程的管理可适当放开,地方和学校的课程管理权限要比小学和初中大。但与此相应的是,地方和学校更应加强自己在课程改革实践中的责任心和奉献精神。

另一方面,基础教育各阶段的培养目标不同,决定了各教育阶段承担的教育任务不同,安排的课程内容不同,当然也就影响各级课程比例的分配。小学教育是基础教育的基础,是为人生打基础的教育。其培养目标的重要特征是为学生今后全面和谐充分的发展打下“初步”基础。也就是说,学生在这一阶段无论是获得的知识技能、形成的能力,还是养成的道德品质,都是每一个国家公民所必须具备的最基本的、最基础的素质。因此,小学阶段承担的教育任务就更多地体现教育中共性和一致的方面,课程内容当然也就是最基础的读写算以及常识性知识。所以,国家课程居于主导地位,基本包揽小学教育的全部课程。初中教育不仅是小学教育的继续,同时又是为普通高中、职业高中和成人高中打基础的教育。初中阶段是学生从儿童到少年又由少年走向青年的过渡时期,是人的成长、发展过程中非常重要的转折期,同时也是为学生全面发展、全面提高素质打基础的关键时期。因此,初中教育的培养目标就是在小学阶段使学生“初步”得到全面发展的基础上,为促进他们的身心健康、和谐发展打下坚实的基础。这样,初中阶段所承担的教育任务相对来说就有复杂性,既要继续为学生发展“打基础”,又要为学生的个性发展服务。而且初中课程门类增多,难度加大,此时学生的发展不是齐头并进的,接受能力的差异性表现显著。这一阶段既要有保证共性和一致性的课程,即国家课程;又要有选择性、差异性和灵活性的课程,主要由地方和学校来承担。而高中阶段,学生的生理和心理发展都趋于成熟,他们在已有文化知识、生活经验和思想道德水平的基础上,初步形成了一定的世界观、人生观和价值观。而且,这一时期学生面临着择业,为走向生活、走向独立作准备,培养目标就自然体现出这些特点。因此,高中阶段承担的教育任务就更强调、更倾向于为学生个性发展服务,地方课程与学校课程所占比例自然增多,但国家课程仍应居主导。

综上所述,基础教育课程管理体制的确立是一个相当复杂的问题,它受到来自教育外部与内部多种因素错综复杂的影响。特别是对于我们这样一个人口众多、幅员辽阔的大国来说,更有复杂性。目前,基础教育课程改革提出的三级课程管理体制,是符合课程发展趋势和我国教育改革目标的重要改革措施。在推进基础教育课程改革的过程中,应认真分析影响课程管理体制的各种因素,结合本地区的实际情况,科学地创造性地组织和落实三级课程管理体制,为科学、合理地推动三级课程管理体制的实施创造条件。

:

[1]卢瑟·S·利德基.美国特性探索.龙治芳,等,译.北京:社会科学出版社,1991.116—125.

[2]瞿葆奎.教育学文集·教育与社会发展[C].北京:人民教育出版社,1989.381.

[3]顾明远,薛理银.比较教育导论──教育与国家发展[M].北京:人民教育出版社,1999.256.

[4]S·拉塞克,G·维迪努.从现在到2000年──教育内容发展的全球展望.马胜利,高毅,丛莉,刘玉莉,译.北京:教育科学出版社,1997.42.

[5]汪霞.国外中小学课程演进[Z].济南:山东教育出版社,1998.594.

[6]顾明远.民族文化传统与教育现代化.北京:北京师范大学出版社,1998.

[7]崔允漷.校本课程开发:理论与实践[M].北京:教育科学出版社,2000.43.