我国与发达国家教育技术发展战略比较

[关键词]: 教育技术发展趋势 发展战略比较 科教兴国

当今世界各国都把科教兴国作为重要举措。以机为核心的多媒体技术、仿真模拟技术、虚拟技术、信息技术等高技术手段引入课堂,使教学手段、教学方式、教学规模和教学范围都发生了巨大变化。在新形势下,进一步钻研教育技术理论,使其深化教学改革,是摆在教育技术工作者面前的重要任务。

一、教育技术的内涵及发展趋势

人类对教育技术理论的研究与实际运用已经走过了一个世纪的历程。我国电化教育至今也有近七十年的,与国外的教育技术发展过程一样,教育技术的内容、范围在不断丰富、扩大,特别是改革开放二十多年来,教育技术随着改革开放与教育现代化的进程发展十分迅猛,广播电视教育与卫星电视网的建立与发展,院校电化教育的深入,已成为我国整个教育事业的重要组成部分,现代媒体技术已在我国教育改革中显示了巨大威力,成为教育改革中最有生机与活力的积极因素。现代教育技术在我国的发展,证明了教育技术的开放性与国际性,它不仅使我国教育手段发生了重大变革,也使教育理论、教育观念、教育内容、教育方法发生了重大变化。

“教育技术”顾名思义是与技术息息相关,但决不单纯是技术问题,它的新定义是美国教育传播与技术协会经过多年,四次修改,于1994年作出,并得到国际教育界认可的。其内容如下:“教育技术是对学习过程和学习资源进行设计、开发、利用、管理和评价的理论与实践。”它从教学整体出发,运用系统以优化资源配置与学习过程,使其达到最佳学习效果。

在研究教育技术过程中,必然要涉及到教育手段现代化和教育信息化两个概念。教育手段现代化是指教学中技术发展,设备引入,手段更新的过程,它的主体就是信息技术在教育领域的运用和发展。教育手段现代化着重指技术变化过程本身,教育信息化则包含了包括信息技术应用在内的教育信息资源开发,高效利用,思维、观念、组织和管理方式变革等重要内容。

教育技术现代化是在两条线上同时展开的,一是教育手段的现代化。它经历了视觉教学、视听教学、计算机辅助教学、计算机多媒体教学的历程;一是教育技术观念的现代化。电视技术出现在二十世纪三十年代中期,美国于1936年研制成功了世界上第一台黑白摄像机和黑白电视机,在第二次世界大战中得到了广泛的应用。

数千年来,劳动人民在生产实践中积累了丰富的光学、电学和磁学的基础知识。早在1864年,英国的物工作者麦克斯威尔在总结前人生产实践经验的基础上,提出了一个光和无线电波都是电磁波的论点,并计算出无线电波的传播速度和光速相等。光能反射、聚焦、无线电波具有同样的特性。但当时由于技术条件限制,他没有在实验中加以证明。

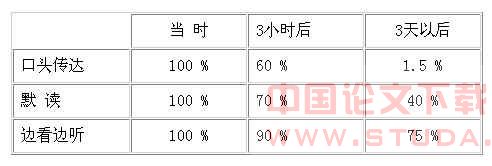

1888年,德国的另一位物理学工作者赫芝,利用电极火花的振荡得到了无线电波,他证明这种无线电波的确和光一样,能够传播和被金属板反射,但是他确认不可能用它通信和作其他用途。直到1895年,在俄国的波波夫发明了无线电波接收的通信机件,并发现可以接收到很远的距离传来的信号之后,才预见到有可能利用这种现象来发现人们肉眼看不到的图像。电视技术就是在这种历史条件下产生和发展起来的,为今天的远程教育提供了最基本的依据。十七世纪捷克教育家奈美纽斯创建了直观教学,他根据英国家培根“感觉是一切知识的源泉”的论断,提出了教育的直观性原则。直观教学伴随着教学论的确立,建立起一个完整的教育体系,这种以书本、图片、模型与口语、黑板、粉笔等主要教学媒体结合的新的教学方式,为我们的传统教育奠定了基础,也是教育技术发展到直观教育技术的阶段。西北师范大学电教中心南国农教授是我国教育技术工作的老前辈,三十年代就留学美国,他曾专门做过试验:

试验结果说明了运用视听教材能提高学习效果。

1931年美国哈佛大学对麻省三个城市的中学进行了实验,用电影教学的学生比不用电影教学的学生成绩高20.5%。

世界上无论是发达国家还是发展家,在1920年以前使用的只是书本教材,到了1920年以后,逐渐出现了音响教材,以幻灯、投影为主体的形态教材和以电影、电视为核心的动态教材。特别是以广播电视为主体的远程教育形式的出现,电化教学的“三深入”使其教学手段产生了质的飞越。到了九十年代,计算机的新技术,带来了信息传播技术的革命,有力带动了教育技术乃至教育方式的革命性变化。世界范围内的信息高速公路的建立,卫星技术的应用,扩大了人们的认识空间,特别是多媒体集图、文、声、像为一身,实现了传播一体化 ,开拓了主观对客观世界学习和认识的新兴方式,为人才从经验型、知识型向智能型转化提供了可靠的依据。现代计算机和信息技术的高速发展在客观上带动了教育技术深刻革命。

当今世界各国都对教育技术的发展给予了前所未有的关注,试图在未来的信息社会中使教育处在一个绝对优势的制高点上。

发展中国家印度在对东北边境地区战略性开发所采取的六项措施中明确指出:政府将自2000年4月开始,准备耗资20亿卢比(约4650万美元),在两年时间内为东北各邦建立400个计算机信息中心,中心将提供先进的电脑设备和上网条件,供东北地区居民接受电脑培训和上网实践。这项计划显示,印度政府打算让落后的东北地区在新技术领域迎头赶上,而不是采取“爬行主义”。突尼斯要求全国的科研单位,大、中、小学生和图书馆一律上因特网。此外成立全国儿童信息中心,统领全国小学生的信息资源开发教育。马来西亚建立了“多媒体超级走廊”,使教育信息化达到了国际水平。韩国的“教育革命”强调要果断地剖析今天的教育。使今天的教育脱胎换骨,这是达到耸立在世界中心的新韩国的最佳之路。

日本政府要求在传统的教育体制和教育方法的框架之外,探索一种全新的教学模式,并通过网络创造理想的交互式学习环境。美国的教育技术规划希望1997年成为美国中小学的网络年,该规划将极大地改变基础教育领域内教与学的方式、手段和过程。1998年投入510亿美元,使每一位公民都能利用信息技术终身学习。

进入八十年代,我国在高教界也开始了对教育技术理论的研究,新一届教育部长公开发表文章,大力倡导教育技术,并提出它是现代教育的制高点。这在我国教育史上实属首次,对快速高效的培养适应新时代的高素质人才起到了积极的推动作用。

以上介绍我们可以看到,当今世界各国都把技术作为提高教育质量的根本。教育技术的内涵包括物质技术和观念技术两大部分,也就是马克思指出的物质要求和精神要求。教育技术的物质要求,主要是指用于教学活动中的各种媒体。而精神要求主要包括经验形态的技术和知识形态的技术,我们可以把教育技术工作系统的主要特征概括为,以一定的理论和实践经验为指导,利用一定的方法和手段,解决实际的教育问题。与发达国家相比,我国对教育技术的基本理论问题的研究还是一个比较薄弱的环节。

是中国家,教育技术的理论与实践源于改革开放后国情的实际需要,来自于振兴、科技发展和社会进步对人才的迫切需求。教育信息化和教育手段化的发展要自觉服从、服务于科技兴国和可持续发展战略。

二、国内外教育技术发展战略比较

当今世界正处于向全球信息化过渡的跨世界时代,面对西方发达国家占据教育技术制高点的现实,中等发达国家和发展中国家奋起直追,使全球教育信息化竞争日趋激烈。

美国总统克林顿指出,2000年美国必须实施100%的学校与国际互联网连通,使美国从小学到大学都实行“人、机、路、网”成片的唯一国家。

德国教育部长阿莱格尔1998年宣布,制定教育技术发展方案,重点倾向于应用多媒体教学和微机操作水平的提高,使德国当时的初中学生32人一台微机提高到16人一台,高中学生12人一台微机发展到6人一台。

英国政府规定:在政府投入的教学经费中,6%必须作为学校专款专用的微机购置费,以保证20%中小学上INTERNET网。

芬兰政府拟定的信息社会发展战略规定:从1995年开始,受到九年义务教育的学生必须达到使用机和上网的技能。

日本政府要求首先在小学、初中、高中各个阶段的所有学科都要使用微机进行教学。

我国于1978年创办了中国广播电视大学,1986年建立了中国教育电视台,1993年中央颁发了《中国教育改革和发展纲要》,要求积极发展广播电视教育和电化教学,推广运用现代化教学手段。1998年国务院转发的《面向21世纪教育振兴行动计划》明确指出,要实施现代远程教育工程,到2000年办好全国教育电视节目,重点满足边远、海岛、深山、林牧地区的教育需要。1999年发布的《中共中央、国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》,要求大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度,充分利用现在资源和各种音像手段,继续搞好多样化的电化教学和计算机辅助教学。2000年8月24日召开的第九届全国人民大会常务委员会第十七次会议上,国务院副总理李岚清作的《关于实施科教兴国战略工作情况的报告》,对如何科教兴国指明了战略目标。

为适应知识经济的到来,我国已进入全面实施素质教育的新时代。提高人的素质,培养人才,是社会发展的要求,更是国家繁荣进步的原动力。为使每一名学生都享有平等的接受教育的机会,国家最近建立了101远程教育网,该网以中国素质教育为己任,发挥北京的教育优势,利用INTERNET网的特点,促进优秀教育资源共享,在时代为全国大、中、小学生提供高水平的教育辅导。101远程教育网已正式成为一所没有“围墙”的学校,让学生坐在家里也能上重点学校的课程。

在101远程教育网上,入网者可通过网络向老师发出邮件,提出问题,老师收到后,再通过电子邮件予以解答,从而实现省时、省力、经济的交互式双向交流,老师和学生在网上平等的交流学习和思想。此外,还开设文学、、生活、科学等讨论区,学生们可以对各种问题畅所欲言,提高了学生与社会交流的能力。

101网上老师还提出了重要一点,就是在学习中学会提问。如果没有疑问,就不会有新的见解,没有新的见解,一切都以书本为经典,以老师的课堂为准绳,就不可能有创造。101网上开设的疑问提问区,恰恰满足了学生的需求,教学精彩内容,加上丰富多彩的网上生活,给学生创造了一个有声有形的课堂环境,使学习变成了自觉自愿的兴趣,学生再也不为课业负担而困惑,学习成绩大幅度提高,更为重要的是学生自信心大大增强。

由上可知:随着国家经济建设的加快和国际经济形势的变化,党中央把教育提高到前所未有的高度,同时更加重视教育技术在提高国民素质方面的作用。

“善弈者谋势”.1995年,以江泽民同志为核心的党中央在纵观世界发展潮流的基础上,高瞻远瞩地提出了”科教兴国”的伟大战略,并确立了我国科教事业的总体目标.这个战略的确定,是党的第三代领导集体对邓小平科教思想的继承、丰富和发展,鲜明地体现了党中央对中国现代化发展的深刻认识和高超的治国谋略,对中华民族在21世纪的伟大振兴将发挥至关重要的导向作用,堪称划时代的战略抉择。

三、国外教育技术发展对我们的启示

1、教育技术必须以先进的教育思想和教育理论为指导。从七十年代开始,教育技术作为独立的科学概念和专门理论逐渐形成,并作为一项独立的研究领域和新兴的专业实体已为社会所承认。改革开放二十多年来,我国一直把发展教育信息化和教育手段现代化作为一项政府行为予以规划和管理,这就为培养跨世纪高素质人才提供了可靠依据,但必须以先进的教育思想和教育理论来指导教育技术的发展,这样才能使教育永远立于不败之地。

2、教育技术必须在教育最优化过程中发挥更大的潜力。国际先进经验和我国教育改革实践充分证明,要进一步实现教育最优化,教育技术仅仅停留在媒体技术阶段是远远办不到的,因为在媒体技术阶段,教学手段的研究重点只是现代教学媒体的应用,这不过是教育技术的一部分。教育手段现代化要在教育最优化过程中发挥更大的潜力,就必须研究整个教育系统,研究教育的全过程,从整体角度研究怎样利用各种教育资源,如何确定教育目标,选择教学内容和教学媒体,以及采用何种教学方式方法等。这样在对教育进行系统分析、设计、开发、利用、管理和评价等系列活动中,才能为实现教育最优化进一步发挥教育技术的作用。

3、借鉴国外教育技术的先进经验,明确教育技术与信息技术之间的联系与区别,联系在于信息技术为教育技术提供强大的物质基础,提供多种现代化教学媒体。区别在于信息技术的范围较广泛,社会的各个领域都可以使用信息技术,而教育技术则有其特定的使用范围,它主要应用于教育教学领域,最终目的是为了提高教学质量,获得理想的教学效果。

4、努力缩小东西部差别,发挥教育技术优势,培养具有较高技能、最新知识和创新能力的人才。与发达国家相比,我国的教育信息化和教育手段现代化发展还不平衡,国家必须采取有效措施,将资金向西部倾斜,扶贫方式应以智力扶贫为主。

在信息技术高速发展、广泛使用的今天,现代教育技术的发展也十分迅猛,引起了教育的深刻变革,给教育观念、教学方法和教学组织形式等方面带来了深远的影响。我们要把握时代的脉搏,关注世界教育技术的前沿动态,结合我国实际情况,大力发展现代教育技术的基础研究及实际应用,为培养新世纪需要的高素质人才,为我国早日实现现代化强国的伟大目标作出应有的贡献。