世纪初的外国教育史研究:范域与现状

【摘要】文章统计了2000-2003年四年来我国学者在外国史研究方面所发表的数目、论文所研究的某时期的教育、论文涉及的主要领域、主要教育人物以及主要教育问题或教育思想(理论)等,全面梳理、了世纪初我国学者在外国教育史方面研究的基本状况,提出了世纪初外国教育史研究的重大进展与不足,并宏观上对新世纪外国教育史研究的应然趋势提出了期望。

【关键词】世纪初;外国教育史;研究状况

千年一瞬,俱往矣,愿外国教育史界的种种不足和遗憾成为过去时,而今迈步从头越,在新世纪的曙光中深入探索外国教育理论与实践的基本、冷静盱衡外国教育的经验教训、理性反思外国教育史的研究成果、准确把握外国教育史的研究前沿与动态是赋予我们教育理论研究者的一种神圣使命。拙文拟对世纪初我国学者在外国教育史方面研究论文的基本状况略作概述,以收管中窥豹之效,这可能会挂一漏万,失之偏颇,祈请方家批评。

一、研究对象及方法

(一)研究对象

本文研究的主要对象为:2000~2003年人民大学书报资料中心编印的《报刊资料索引》“文化·教育·”(第四分册)中“外国教育史”章节中我国学者对外国教育史研究和有关外国教育史学科研究的论文及索引。

(二)研究方法

通过统计分析软件SPSS,对世纪初我国学者在外国教育史研究方面的论文数目作了准确统计;以定性研究为指导,以定量研究为辅助,微观上从纵横两方面对论文的主要内容作了全面梳理;纵向以传统的外国教育史分期为根据,依论文内容涉及的主要教育人物或教育思想等分为古代的教育、中世纪的教育、近代的教育、的教育和其他难以划分或者说是历史界限不明显的五个部分;横向以论文所涉及的主要研究领域、教育人物和具体的国家为研究对象,尽量作到细致入微的统计与分析。

二、研究结果

(一)论文数目统计

世纪初,外国教育史研究在沉思中透着活泼,在热烈中含着冷静,一派生机景象,其研究成果斐然。经统计共有425篇论文刊登在176种一般性刊物或核心刊物上,其每年论文数目分布情况见图1。图1中论文篇数为报刊资料索引中每年所选论文数,并非实际某年度有关外国教育史研究论文总数。如果索引编辑者取舍标准不变,我们可以看出外国教育史研究在量上于2000~2003年四年间基本保持稳定,并在2001年出现了一个高峰。

(二)研究论文的时代划分

世纪初,外国教育史研究的论文以传统的外国教育史分期为依据,当代的研究成果划分在“现代教育”之中,其研究结果呈“与时俱进”之势,但有“厚今薄古”之态。相对而言,外国现代教育史研究硕果累累,见表1。其中有些难以划分或者说是历史界限不明显的论文如《论西方教育史上教育与哲学的关系》、《评美国学习外国教育的三个历史阶段》、《高等教育史研究二题》、《外国教育史学科发展的世纪回顾与断想》等分在“其他”类。

表1 世纪初外教史研究成果的时代划分

(三)教育人物研究情况

本研究涉及到的教育人物既包括对教育人物的生平介绍,也包括对人物教育生涯或教育思想的述论,共涉及到93位教育人物,其中论述最多的前十名教育人物见表2。表2中赞蒙爱洛指赞科夫、蒙台梭利、爱因斯坦、洛克,关于他们四人的研究论文各有四篇。由表可知占教育人物总数 51.3%的13位教育人物是大多数教育研究者关注的主要对象。特别是杜威及其他的哲学和教育思想引起了学者们的研究兴趣,其论述的范围涉及到杜威的学校观、儿童观、教师观、课程观、教学观、知识观、教育哲学、教育本质、职业教育观、道德教育观、素质教育观、教育环境观、教育管理以及杜威与其他教育家的比较研究、杜威思想的转变、杜威教育思想与近代中国教育、杜威教育思想在日本、杜威与土耳其的教育改革等。其中有占所研究总人数48.7%的80位教育人物的研究从数量上看,其成果相对甚少。

表2 世纪初外教史研究涉及的主要教育人物

(四)国别研究情况

本研究统计的外国教育史国别研究三篇论文以上的国别及论文数目情况见图2,本图描绘了世纪初我国学者研究的有关具体国家教育史的论文篇数情况,如《二战后日本环境教育概述》、《近代德国普及教育之路》等。我们可以从图中看出我国学者研究的主要是欧美发达资本主义国家的教育领域,这正如张斌贤教授所言:“几十年来,许多专家一直呼吁突破外国教育史研究中的‘欧洲中心’或‘西方中心’,但时至今日,外国教育史仍主要是欧美教育史”。[1]

(五)研究的主要领域

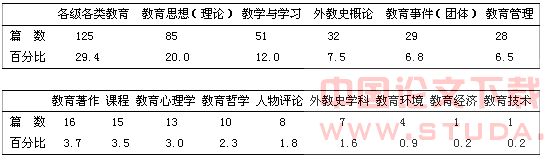

表3是世纪初我国学者在外国教育史方面的主要研究领域。从整体上看,外国教育史研究领域比较广泛、并且研究又有轻重详略,其中“各级各类教育”和“教育思想(理论)是两个重点研究领域,为了更进一步分析这两个研究领域,下文另作了具体分析,见表4、表5。表3中“外教史概论”主要指有关外国教育史理论探讨性、评论性文章以及其他难以归类的论文,如《论20世纪美国教育史研究的嬗变》、《欧洲中世纪的教育》等;“外教史学科”是指有关外教史学科建设方面的论文,如《全面危机中的外国教育史学科研究》、《外国教育史学科发展的世纪回顾与断想》、《教育史学科建设的回顾与前瞻》、《论21世纪我国教育史学科发展的方向与任务》等;“教育事件团体”指论述教育运动、实验、改革、学会、学社等的论文,如《美国进步教育运动对我国实施素质教育的启示》、《近代德国普及教育之路》、《约翰逊的有机教育实验》等;“教学与学习”,如《马丁·布伯对话教学思想探析》、《20世纪国外学习最优化研究概观》等;“教育管理”指涉及人、财、物、事等各方面,包括教育方针政策、教育法规、教育体制、教育评估、师论及教师管理等方面的论文,如《论影响日本教育政策的因素》、《西方反思型教师教育思潮的兴起背景综述》、《论赫尔巴特的教育管理思想及其影响》等;“教育著作”,如《一种内涵深刻的古典教育观:柏拉图〈国家篇〉教育思想述评》、《森有礼的“Education in Japan”在中国的翻译及其影响》、《<古兰经>教育思想初探》等;“课程”,如《杜威课程观的当代价值》、《布洛克的后现代课程观探析》等;“教育技术”,如《从美国教育技术学的演变看我国教育技术的发展》等,其他研究领域因篇幅有限,不再在这里赘述。

表3 世纪初外教史研究的主要领域

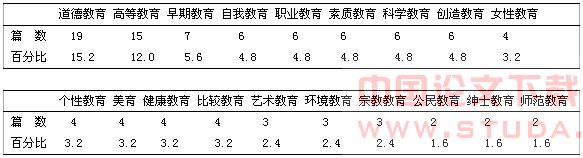

(六)各级各类教育研究

各级各类教育内容比较丰富,根据论文主要内容,为突出某方面,故分类标准有交叉,如《19世纪后半期美国女子高等教育发展的历史动因分析》分解为“女性教育”与“高等教育”。表4中列举了论述较多的前19种教育类型,另外关于“身体教育”、“社会教育”、“民族教育”、“人权教育”、“学校教育”、“精神教育”、“消极教育”、“通才教育”、“整体教育”、“爱情教育”、“成人教育”、“家庭教育”、“士民教育”、“教育”、“骑士教育”、“闲暇教育”、“劳动教育”、“教会教育”、“性教育”、 “智育”等相关论文各有一篇。

表4 世纪初外教史研究的各级各类教育

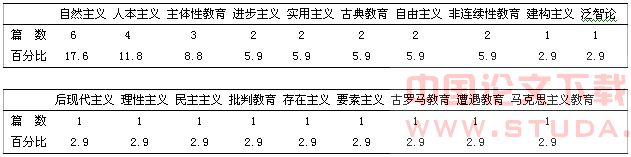

在教育的进程中,不同时期不同国家的教育家,或在自己教育实践的基础上,或在前人教育经验的基础上,提出了各具特色的教育主张、教育理论和教育方法,并成为某个时期或历史阶段流传较广和影响较大的教育思潮,我国学者对不同的“教育思想(理论)”进行了细致入微的研究。表5中的内容是对研究领域中“教育思想(理论)”作了更进一步的分析后得出的结果。

表5 世纪初外教史研究的教育思想(理论)

三、讨论

(一)世纪初外国教育史研究的新的突破和重大进展

通过统计分析,我们对世纪初外国教育史的研究状况已有所了解。可以说,近几年来我国学者在广泛吸收、充分利用国内外教育及其他人文社会科学研究成果的基础上,围绕不同主题或从不同视角切入,对不同国家的教育史进行了全方位、多层次的研究,为外国教育史研究奠定了坚实的基础,为新世纪外国教育史学科的发展作出了重大贡献,为丰富我国的教育理论作出了不懈努力,主要体现在以下几个方面:

1.关注教育史学,推动外国教育史学科发展

总结学科百年历史,指点未来发展迷津。大凡一个学科,只有在理论建设上有大的发展,才会有深厚的根基和广阔的前景。虽然教育史学科研究相对滞后,但是随着学科自我意识的觉醒和学科反思意识的提高,外国教育史学科理论研究逐渐进入研究者的学术视野,学者们对本学科的发展历史和自身建设进行了全方位的探索,为外国教育史在新世纪获得新的发展提出了战略性决策。如《〈教育史学〉的反思与重构》(张传燧)一文指出:教育史学的应有功能尚未得到完全发挥,价值未能充分体现,甚至还存在功能退化和人文价值失落现象;教育史学的危机表现为理论危机、现实危机、队伍危机;提出重构《教育史学》必须从转变思想观念、提高理论素养、面对现实、更新研究方法、强化主体意识、改革课程教学等几方面抓起。《教育史研究三论》(高天明、彭玉生)一文指出:建立严谨、系统的教育史学理论体系是目前我国教育史学工作面临的最迫切任务。《外国教育史学科的世纪回顾与断想》(贺国庆)一文指出:外国教育史学科已有近百年的历史,曾经历两次发展的高峰期,但是近些年来因种种原因步入低谷,危机四伏。为了克服危机,贺教授认为要做好以下几方面的工作:充分认识外国教育史的学科的意义和功能;继承已有成果,不断完善和创新;加强国际交流和合作,实现外国教育史研究的本土化;建立新的研究基地,巩固学术阵地;加强与其他学科的合作。《全面危机中的外国教育史学科研究》与《教育历史:本性迷失的过程──对教育发展的“另类”观察》(张斌贤),前者分析了外国教育史学科目前所面临的危机及其形成的内部和外部原因,并提出了摆脱并最终克服学科危机的初步设想;后者通过分析三种对我国教育史研究具有较大影响的教育史观的分析,指出了进步教育史观的局限性,认为应当转换认识的视角,重新认识教育历史的本质。《教育史学科建设的回顾与前瞻》(田正平、肖朗)一文指出:教育史是教育科学的基础学科,又与历史科学有着密切的联系……教育史学科应在深入开展专题性研究、积极进行多学科的交叉型与综合性研究、提高教育史研究的理论水平和推进教育史研究的国际化等方面进一步加强自身建设。《论21世纪我国教学史学科发展的方向与任务》(廖其发)一文提出:树立大教育史观、充分认识并全面实现教育史学科的多重功能、改革教育史研究的方法与手段等。

2.发掘教育史料,拓展外国教育史研究领域

外国教育史学有丰富的理论遗产,这已经逐渐为越来越多的研究者所关注,他们一方面是发掘、梳理理论遗产,一方面是对其作出合理和深入的阐释,使人们进一步认识到它的意义和价值,并产生了一些研究成果,如《德谟克利特著作残篇中的道德教育思想》、《日本近代学校教育对军国主义的“扶翼”作用》等;最明显的是 “新人”、“新事”层出不穷,“新人”是指被发掘出的一些以前在外国教育史研究中相对来说研究甚少的教育人物,如查理斯·艾略特、布贝尔、泰戈尔、霍姆斯、威尔逊、李珥、约翰·穆勒、斯·茨威格、福泽喻吉、格林、康德、布迪尔、博尔诺夫等;“新事”指世纪初外国教育史研究领域中新发掘的或昔日很少论及的各级各类教育、教育思想等。如前所述,世纪初外国教育史研究涉及到各级各类教育近40种,如论述“爱情教育”的《苏霍姆林斯基的爱情教育观及对性教育的启示》、论述“劳动教育”的《凯兴斯坦纳改革国民学校的劳动教育思想及其理论价值》、论述“家庭教育”的《马卡连柯家庭教育思想初探》、论述“公民教育”的《伯里克利时代的公共建筑与公民教育》、论述“闲暇教育”的《日本闲暇教育的发展及其启示》、论述“教育环境”的《论杜威的教育环境观》和《杜威与苏霍姆林斯基论教育环境思想的比较研究》等等。有关“教育思想(理论)类”的“新人”、“新事”如《论博尔诺夫的遭遇教育思想》、《论怀特海的智育教育思想》《罗杰斯的创造性教育思想简述》、《阿诺德古典教育思想述评》、《博尔诺夫的非连续性教育思想及其对教育的启迪》等,这些研究领域的开拓,不仅对于教育改革发展与现代化建设产生积极的作用,同时对于教育史学本身的进步也是有力的推动。

3.澄明研究脉络,凸显外国教育史研究重点

表1中的“现代教育”、表2中的“杜威”与“苏霍姆林斯基”、图2中的“美国”、表4中的“道德教育”与“高等教育”、表5中的“主义”与“人本主义”等研究蔚为大观、热度不减,这充分表明世纪初我国学者在研究外国教育史时,站在历史的角度去审视教育改革与发展,准确把握住了时代的脉搏,从教育的历史中探寻教育现象和问题的萌芽或渊源,这不仅思考了现实教育中出现的新课题,而且帮助人们解答了现实中遇到的种种教育难题。如有关“道德教育”的《爱因斯坦的德育观》、《略论苏霍姆林斯基的道德教育思想》、《民主主义社会的学校道德教育──杜威学校道德教育思想述评》等从历史角度的不同层面出发,探讨道德教育的途径与模式;有关“高等教育”的《日本高等教育大众化的政策措施与思考》、《雅斯贝尔斯高等教育思想初探》等;关于课程改革方面的《杜威课程观的当代价值》、《杜威课程理论探析》、《布迪厄的课程文化观》、《布鲁纳课程改革对我们的启迪》、《多元智力课程述评》、《论柏拉图的课程理念》等。

4.加大研究力度,提升外国教育史研究方法

仅从对教育人物的研究来看,我国学者不但拓展了研究领域、加大了研究力度,而且对许多教育人物的教育实践和思想理论的许多方面的研究理论深度得以提升,出现了一些具有较高理论水平的力作。如关于杜威的研究,一是关注杜威教育方法论问题;二是注重对杜威教育思想传播与影响的研究。前者如《相互依赖和相互联系的统一的观念──杜威教育哲学方法论的核心》等;后者如《试论杜威实用主义教育思想与教育学科学化》、《杜威教育思想与近代中国教育》、《杜威与土耳其的教育改革》等。特别是《杜威教育思想在中国的传播及其影响》一文对杜威思想在中国传播的影响进行了全面的综述,指出了实用主义思想对教育目的、新学制的确立,教育理论的发展,课程、教材、教法产生的正面影响与负面作用。

从研究方法上看,显现出三个共同趋向:一是宏观把握、纵向梳理成为外国教育思想研究的方法论特征。学者们以某种西方教育思想为线索,并宏观上把握其历史演变的过程。如《19世纪西方教育思想演变中的若干问题》、《西方人本主义教育思想述评》、《西方精神教育思想的历史考察》、《人文教育的历史发展及其现代启示》、〈马克思主义教育学中国化历程初探〉等。二是相关与比较研究得以重视,如《颜元与洛克教育思想的比较研究》、《杜威与苏霍姆林斯基论教育环境思想的比较研究》等。三是总结性研究成果众多,如《20世纪英国教育哲学的回顾与前瞻》、《20世纪美国教育哲学的发展》、《20世纪的历程:欧洲高等教育百年回眸》、《20世纪外国教学思想在中国传播的回顾与反思》、《论20世纪美国教育史研究的嬗变》(朱旭东)《20世纪美国教育史研究的发展》(张薇、贺国庆)等。

(二)世纪初外国教育史研究的不足

整体而言,世纪初外国教育史研究成果倍出、异彩纷呈、前景美好,但不可否认,在市场的冲击下,教育史学科的发展与研究较之人文社会科学和历史科学的其他学科,它是一门处在“全面危机”中的学科,其研究的不足依然存在,主要表现在以下几个方面:

1.缺乏创新。创新是学术研究的灵魂,创新是学术研究发展的翅膀,没有了这个灵魂和翅膀,学术研究也就失去了她的蓬勃活力。[2]从世纪初外国教育史研究的统计来看,尽管数量可观、力作频传,但选题重复,“炒冷饭”的问题仍然明显存在。一些研究仍停留在原有的基础上未有新的进展;一些研究还是在二手、三手资料的基础上“既述且作”;一些教育人物思想研究停留在介绍和述评阶段,分析批判的力度不够。如果单纯从“现代教育”研究的论文的数量来看,我们对外国教育史的研究现状确实应感到乐观,不能不说外国教育史研究繁荣,但若以新材料、新观点而论,则大打折扣,不少论文属于不用精读或不用读的范围。

2.缺乏争鸣。学术争鸣既是学术研究繁荣的重要体现,也是学术研究深入的催化剂。常常可以看到其他学科类“与……商榷”、“与……探讨”等论文。而在世纪初外国教育史研究中象这样题目的论文罕见。一些研究仅根据某种代表作品评其思想,一些学者即使有自己完全不能同意的观点,也是看之任之,惟作壁上观,这是外国教育史界的悲哀。我们要以批判的思维在继承前人研究成果的基础上不断开辟新的研究领域,阐述新的问题,提出新的见解,作出新的总结。

3.缺乏问题与服务意识。“历史上一切进步的教育家,一切推动教育理论前进的人士都是敢于破旧立新的勇士。”[3]我们对外国教育历史的认识、反思、理解和阐释要以我们所处时代的社会发展要求和以解答当代社会所提出的问题为着眼点。现实不断地成为历史,历史不断地延伸,从而不断出现新的内容,我们研究者要有一定的问题意识和服务意识,“以历史事实为前提,以尊重历史价值为基础,以历史主义精神为核心,以创造性转化历史为目的主体意识”,处理好学术特性与现实需要之间的关系。

4.忽视“弱势群体”。他山之石,可以攻玉。在今天这样一个大变革大开放的时代,考察与研究世界各国、尤其是弱小国家,它们是如何保持本民族文化传统及特性、如何在历史的长河中实现教育的自我演进的,这对我们教育史研究者来说责无旁贷。图2中外国教育史国别研究统计结果充分表明:我们忽视了周遭其他发展中国家或弱小国家的教育史研究,这是外国教育史研究的遗憾之处。

四、结语

历史并没有结束。21世纪最初的四年已经走完了,通过统计分析、理性反思新世纪外国教育史的研究状况,也许有人认为,新千年外国教育史研究比之上个世纪并没有带给我们新的亮点和变化,还是死水一潭,甚至与我们所寄予的希望相差甚远。但是,令人欣慰的是,在新世纪的曙光中,我们可以看到,时代为教育史学的发展提供了新的契机,外国教育史研究者们的反思意识已经觉醒,我们相信它在不久的将来必将发展成为燎原之势。正是由于存在这样或那样的不足,外国教育史研究才是一个大有可为和前景广阔的领域。对于外国教育史这样一个年轻的学科,如果研究者能够坚持唯物史观,正确处理好“古与今的关系”、“史与论的关系”“批判、继承与创新的关系”,[4]不断积累图书,强化学术训练,提升研究水平,吸收和消化各种有益思想和学术资源,调整选题取向,开辟新的研究领域,开阔理论思维视野,借助科学合理的认识工具,在现实与历史的双向考察中深入研究教育的历史现象和历史过程,将史学研究的触角延伸到教育历史的各个层面和各个领域,经过若干年的努力,或许能够构建出“具有中国特色”的外国教育史学。

注 释:

[1]张斌贤.全面危机中的外国教育史学科研究[J].高等师范教育研究,2000,(4).

[2]陈连营.2000年清史研究动态及评析[J].中国史研究动态,2001,(5).

[3]吴式颖.任钟印.外国教育思想通史(第一卷)[M].长沙:湖南教育出版社,2002.106.

[4]裴娣娜.教育研究方法导论[M].合肥:安徽教育出版社,2000.152-154.

文献:

中国人民大学书报资料中心:《报刊资料索引》(2000-2003)“文化·教育·”(第四分册)中“外国教育史”章节中我国学者对外国教育史研究和有关外国教育史学科研究的索引及论文。