关于计算教学案例信息熵的研究报告

是一种信息系统。教学过程是一种信息的传递和信息的处理过程,有关教育系统的研究,其实质是教育系统的信息、信息传递和信息处理的研究。信息是关于事物运动的状态和的表征,更好的利用信息首先需要对信息进行定量分析。教学系统中,信息量的,信息熵的计算,对教学过程的分析、评价同样有着十分重要的意义。我们可以通过对信息熵的计算得出某一教学过程所传递的平均信息量。本研究就是要使用基于VICS的分类系统对一个20分钟的视频教学案例(关于等边三角形的教学片断)进行分析,并计算出信息熵。

一、研究方法

对视频教学案例采用基于VICS(课堂语言行为互动分类系统)的分类系统进行编码,然后计算出信息熵。

二、研究步骤

1、选择恰当的分类系统(基于VICS的分类系统)和数据采样间隔(15秒),对视频教学案例进行采样,将连续信息集合变为离散信息集合;

2、根据分类标准,计算采样中出现的各类行为发生的次数和概率,按照信息熵的计算公式H=-(P1log2P1+ P2log2P2+……+ Pnlog2Pn),计算出熵值;

3、对五位成员的数据进行分析,在数据差异比较大的地方进行讨论分析,达成共识,并给出各个类别的比较详细的界定,最后得出信息熵值。

4、从得出的数据中分析、讨论本视频教学案例。

5、分析实验数据,对教学过程作简要分析。

三、研究过程

第一阶段(10月23日-24日):成员之间通过电话、email、QQ、飞信、互相联系,积极学习教师资料。

第二阶段(10月25日):在聊天室中进行第一次头脑风暴,经过讨论,制定了小组研究计划,并约定了使用课本中的基于VICS分类系统,采用间隔为30秒。

第三阶段(10月26日-28日):各成员独立分析案例,计算信息熵,并以小组分报告的形式提交。其中有两位成员发现30秒的时间间隔过长,30秒内经常有多种语言行为发生,因此决定大家都取15秒重新分析案例。各位组员都很积极,按时完成了分报告,并及时在QQ上与其它成员交流,汇报自己的学习进展情况。

第四阶段(10月29日):在聊天室中进行第二次头脑风暴,组长根据大家提交上来的分报告进行了简单的统计,找出了数据差异比较大的时间段,重点进行了讨论,基本达成了共识,并对分类系统中的部分类别进行了更加细致、具体的界定。

第五阶段(10月30日-31日):各成员自己在此次活动中的心得体会,组长写主报告,组员提出修改意见,组长根据修改意见完成主报告的撰写。

四、数据分析与处理

在本次研究中我们采用了基于VICS的分类系统,该分类系统对教学过程中教师与学生的语言行为适当地划分为10类,分别是:1教师的提示;2 教师的指示 3 教师的狭义提问,4 教师的广义提问,5 教师的接受,6 教师的拒否, 7 学生向教师的应答, 8 学生向其他学生的反应 9 学生向教师的发言,10 学生向其他学生的发言。以15秒为采样间隔对课例进行了分析。得到了各教学行为发生的概率:以15秒为采样间隔对课例进行了分析。得到了各教学行为发生的概率:

表1 教学行为发生概率

语言行为类别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

发生次数 | 41 | 15 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 |

概率 | 0.5062 | 0.1786 | 0.0595 | 0.0119 | 0.0595 | 0.0238 | 0.0833 | 0.0595 | 0.0119 | 0.0238 |

根据信息熵的计算公式,计算出信息熵H=2.375(bit)

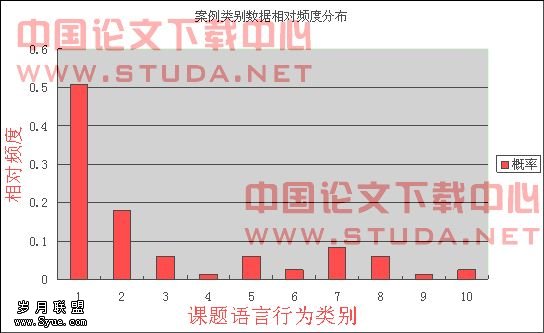

图一:

图1是案例类别数据相对频度分布,从图中可以清晰地看出在该案例中各种语言行为发生的相对频度。

五、对数据处理结果的讨论

通过对实验数据的分析可知,本节课中教学活动的类别比较单一,多样性不足。提示和指示的数量约占全部活动的66%。反映出了课例中教师的教学以讲授为主,教学指导自由度较小。对于学生方面要加大过程中所占的份量,要尽可能的让学生自己动手做,学生之间进行更多的合作学习,尽量发挥学生的主体作用。

在实验结果中,表现为信息熵值较小。

根据对课例的分析,我们认为信息熵的大小体现了教学活动种类的多少,是否平衡。根据信息熵最大化原理,在各个教学事件等概率时信息熵得到最大值。一般而言,信息熵和教学活动的丰富程度呈正相关。而较丰富的教学活动,能够为学生提供更多的思考、活动空间,更好的支持意义建构。从这个意义上说,我们在教学设计中应当设计的灵活多样的教学活动,得到较大的信息熵。但信息熵最大与教学活动最优化并不能等同起来。显然不是所有的教学过程都一定要使教学活动出现的概率完全一样。而是应该根据教学目的、学生特征进行分析,在此基础上,采取适当的教学策略,尽量丰富教学活动的类型。这样才能达到教学活动的最优化。

另外,分类系统的选择至关重要的。信息的传递的途径有多种,而VICS分类系统侧重于语言的交流,而忽视了其他方法的重要作用,致使评价结果具有片面性。因为人的认知过程是一个复杂的过程,光靠量的评价是很难得出满意结果的。我们应该以人为本,从多角度对教学过程进行综合评价,既要有理性的高度,又要有感性的认识,以实现教学的最优化。

六、研究结论

①基于V ICS 的分类系统可以将课堂教学过程中的语言行为客观、定量地记录下来, 有效地表述和评价教学过程。

②用基于V ICS 的分类系统进行案例分析时,如果所选取的时间间隔内经常会出现多种语言行为同时发生, 那么就要缩短时间间隔。从而, 找出了影响本次研究信度的两个因素, 采样的时间间隔和行为分类标准。所以除了选择合适的采样时间, 信度的保证关键在于行为分类标准的选取和准确界定。

③为教育信息的模糊, 不可控以及多样性, 单靠定量分析或一种收集, 分析资料的方法, 是不可能完整和充分的分析课堂中的教育信息问题。而基于VICS 的分类系统是针对课堂语言行为的。随着信息技术的飞速, 课堂中逐渐出现了新的信息技术工具, 教学过程中除了师生用语言表达传递信息外, 还会在操作信息技术工具时传递信息, 因此急需新的分类系统, 来记录课堂上传递的一切信息。所以, 我们组最后认为根据教学模式的不同, 创造出新的、适合各种教学模式的分类系统是十分必要的。

七、研究后记

作为教育技术学专业的学生,我们一直在学习各种化的教学理论,但并没有真实大的演练,通过这次对信息熵的讨论学习,亲身体验了网络学习的快乐与艰难,真正地领会到了现代教育技术在今后教育中所发挥的重要作用。

通过对本次课例的研究,我们对网上学习有了进一步的了解。在虚拟社区中的学习使我们亲身体验了网上学习的优越性,丰富的资源,灵活的学习时间,便捷的交流工具,使我们的体会到了通过社区学习的乐趣。

在教育学理论方面,我们更加深刻体会了研究方法在研究工作中的重要性。对实验数据的处理、如何提高研究的信度,这些问题使我们对研究的殿堂初窥门径。

根据信息熵对教学过程的分析,使我们从一个全新的视角来认识教学。我们认识到可以通过定量分析对教学过程进行评价。

同时,我们体会到网上学习也存在一些局限性。通过网络交流,其效果和面对面交流有一定的差距。网络学习要求学生有较高的自律水平。从“要我学”到“我要学”的观念转变是开展好网上学习的一个重要条件。

【】

[1]傅德荣, 章慧敏. 教育信息处理.北京:北京师范大学出版社,2001

[2]李克东. 教育技术学研究方法.北京: 北京师范大学出版社,2003

[3]威廉.维尔斯曼 著袁振国 主译. 教育研究方法导论[M].北京:教育科学出版社.1997.