语言衔接与非语言衔接

来源:岁月联盟

时间:2010-08-18

关键词:衔接;语言衔接;非语言衔接;语境

一、引言

Halliday & Hasan [1]认为“衔接”这个词专门指那些组成语篇的非结构性关系,它们是语义关系,衔接是语篇中的一个成分和对解释它起重要作用的其他成分之间的语义关系,这一“其他成分”也必须在语篇中能找到,但它的位置完全不是由语法结构来确定的。主要研究了中的照应、替代、省略、连接、同义、反义等修辞手段及其使用规则。这样,语篇的衔接机制就被局限于能够在语篇形式上找到其预设项目的语义衔接机制,也就是说语篇的衔接机制是通过语言形式的衔接实现的,但我们可以举出很多没有衔接机制但语篇仍然可以连贯的小语篇来说明衔接不能保证连贯。因此Halliday & Hasan[2]把语篇衔接机制扩大到有机衔接和结构衔接。胡壮麟[3]又将衔接机制扩大到及物性衔接和语音衔接等。张德禄[4]又将衔接的范围扩大到由人际意义和谋篇意义形成的衔接和由把语篇与语境联系起来的外部机制形成的衔接和跨类衔接。张德禄[5]又发现同一层次内部的不同级阶之间和不同层次之间也具有衔接关系,所以他又进一步探讨了语篇中的跨级阶和跨层次衔接机制。本文发现日常生活中语篇的衔接也与语言使用者的世界知识与语境紧密相连,因此为了全面的理解衔接机制,本文把衔接机制分为语言衔接机制和非语言衔接机制,下面分别予以讨论。

二、语言衔接机制

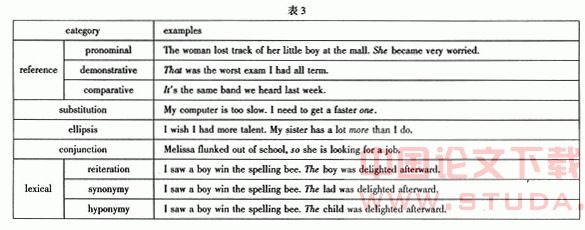

语言衔接机制主要指语篇中的语言形式所提供的语义衔接,通过语言形式表现出来,Halliday[1]把这类衔接分为了表1中的五种:

三、非语言衔接机制

张德禄[5]说衔接概念是用于解释话语中的语义关系的,那么任何表达话语中句子之间的语义关系的特征都应该看作是衔接特征。所以,相对于语言衔接机制,像语境、语言使用者的世界知识和语用知识这些影响语篇或会话连贯性的非语言因素也应被称为衔接机制,本文称之为非语言衔接机制。

3.1语境衔接机制

Malinowski 提出了三种语境:话语语境(context of utterance),情景语境(context of situation)和文化语境(context of culture),话语语境也被称为语言语境。胡壮麟[3]把context of situation分为三种: 语言语境(linguistic context or context),指的是文本或话语内的语言环境;情景语境(situational context), 指的是周围的情况,事件的性质,参与者的关系,文本或话语产生的时间、地点和方式;文化语境(cultural context), 指的是文化、风俗、和语言使用者的语言社团的习俗。在某些特殊情况下, 语言形式的连贯并不能保证交际的连贯,但语境却让看似不连贯的文本或会话连贯起来。

语言语境(linguistic context /co-text)

有时候为了能更好的理解话语或文本,读者需要知道上下文提供的语境,本文称为上下文衔接。比如说:

①“Yesterday Mrs. Morrison had given the flat an extra clean, and today she had had brought a card and a bunch of marigolds when she came to do the breakfast. Mrs. Grant downstairs had made a cake, and in the afternoon she was going down there to tea. The little boy, Johnnie, had been up with a packet of mints, and said he wouldn't go out to play until the post had come."

——The Present, Unit 3, College English (revised edition)

如果没有上下文提供的语境,理解这一段就比较困难。没有上下文读者就不知道Mrs. Morrison是谁?为什么她今天多打扫了一遍房间?为什么买了一张卡片和一束金盏花?为什么Mrs. Grant下楼做了一个蛋糕?第三人称“she"指谁?为什么小男孩Johnnie直到邮包送来前没出去玩?根据上下文,读者才知道“she" 指的是文中的主人公,一个老太太,今天是她的80岁生日,他的女儿Myra 很少来看他,他很希望今天她女儿能给他邮来一个礼物。Mrs. Morrison 是她的女儿安排照顾老太太的一个人,Mrs. Grant 和 Johnnie这样做的目的是给老太太庆祝生日。 因此从某种意义上讲,是上下文语境使得这一段连贯起来。

情景语境(situational context)

②陈: “现在走吧。”

王: “我有点事,我学生晚上要来找我。”

陈: “真是的。”

王:“帮我带个礼物吧!”

陈:“真拿你没办法。”

在上面的这个日常对话中,话语之间没有显性的语义衔接,看似并不衔接。但在对话的后面加上会话产生的情景后,这段对话在语义上就是连贯的。

陈: 现在走吧。(陈推开王的门。)

王: “我有点事,我学生晚上要来找我。”(王正在认真的批改学生的。)

陈: “真是的。”(两人本来约好的。)

王:“帮我带个礼物吧!”(两人同事的女儿今天过生日,邀请了他们今晚去开party。)

陈:“真拿你没办法。”(因为陈知道王经常这样毁约。)

对话的双方依然能够进行顺利交际,就是因为会话双方知道共有的情景。对情景做了注释后,读者也就理解了这是一段语义衔接的对话。

文化语境(cultural context)

任何一个语言使用者都属于某个特定的言语社团,并且每个言语社团都有她自己的历史、文化、习俗、习惯用语和价值标准,这些文化特征必定会在他们所共同使用的语言中反映出来。因此在某些情况下,话语或文本的连贯取决于文化语境[3]。

③As soon as the wedding ceremony was over we rushed to the outside of the door and struggled with each other for the candies. I was the first to catch the candies. A sudden feeling of happiness ran over me. 在这个例子中,如果读者不知道在我们国家的一些有这样的风俗,就是当婚礼结束时,主婚人会到门外扔糖果,捡到糖果的人就会有好运,而且是越多越好。了解了这些文化特征后,读者就会明白“we”既包括大人也包括小孩,就会理解“我是第一个捡到糖果的人”和“我感到高兴”两件事情间的语义连贯性,尽管文本的两个部分之间并没有语言结构的衔接。有时,文化语境从总体上影响和决定着文本的连贯性。

3.2语言使用者的世界知识产生的衔接机制

语言使用者的世界知识和推断能力在理解话语的连贯性时起着非常重要的作用[6][7][8]。在阅读①时, 读者需要知道朋友或家人过生日时要送礼物,如果离的远时,要把礼物邮寄过来;读者还要知道邮递员是专门为人们送信或包裹的人。在理解 ②时, 读者应有这样的推断能力即当小陈找小王一块去给同事女儿过生日时,小王的回答“我有点事,我学生晚上要来找我”意味着拒绝。在阅读 ③时, 读者应该推断到我的高兴来源于我是第一个抢到糖果的人,而糖果可以为我带来好运。如果读者不具备这些知识和不具有一定的推断能力,就很难仅仅通过语言形式把这些段落理解为连贯的段落。

3.3 语用衔接机制

为了理解文本或话语的整体意义,语言使用这需要积累一些语用知识,也就是说,说话者通过字面以以表达想要表达的目的意义,而听话者能通过说话者的字面意义清楚的理解说话者的目的意义,否则就很难实现话语的连贯[3]。Austin & Searle 首先区分了句子意义和话语意义,在此基础之上提出了言语行为理论,认为语言不仅仅用来描述事物,也是用来做事情的。他们辨别了三种言语行为:表述性言语行为 (locutionary act),施为性言语行为(Illocutionary act),成事性言语行为(Perlocutionary act)[9]。比如说语用学家经常引用的一个例子:

A: That’s the telephone.

B: I’m in the bath.

A: o.k.

会话中A做了一个表述性言语行为即电话铃响了,内涵意义是一个施为性言语行为即你去接电话吧,而B的回答却是我在洗澡,这个表述性言语行为意味着拒绝,并且A 的回答“o.k.”意味着接受了拒绝,也就是说A用表述性言语行为表达的施为性言语行为并没有形成一个成事性言语行为。所以语言使用者需要正确判断说话者的字面意义和深层意义,否则对话就无法进行,也就不能形成连贯的话语。

四、结束语

通过以上论述,可以得到这样的结论,语篇的连贯不仅仅是通过语言衔接实现的,也取决于非语言衔接机制,比如语境,语言使用者的世界知识和语用知识,这些因素是衔接理论不能忽视的因素,随着语用学的,衔接理论也将得到完善和发展。衔接理论的完善和发展也将对外语教学有着深刻的启示意义,在教学种语言形式和语言功能并重。

:

[1] Halliday, M.A.K. & Hasan, R. Cohesion in English [M]. London: Longman. 1976. 7-11.

[2] Halliday, M.A.K. Introduction to Functional Grammar[M]. London: Edward Arnold, 1985/1994. 82.

[3] 胡壮麟. 语篇的衔接与连贯[M]. 上海:上海外语出版社. 1994. 182-188.

[4] 张德禄. 论衔接[J]. 外国语, 2001.2.

[5]张德禄. 语篇跨级阶. 跨层次衔接研究[J]. 外语与外语教学.2003.10.

[6]Kehler, Andrew. Coherence, Reference, and the Theory of Grammar [M]. California: Center for the Study of Language and Information. Leland Stanford Junior University. 2002.

[7]Brown, G. & Yule, G. Discourse Analysis [M]. 罗选民导读. 北京:外语教学与研究出版社, 2000.

[8]刘晨诞.教学篇章语言学[M].上海:上海外语教育出版社,1999.

[9] Levinson, S. C. pragmatics [M]. 何兆熊导读. 北京:外语教学与研究出版社, 2001.