语言能力与交际能力的区别及其对外语教学的启示

来源:岁月联盟

时间:2010-08-19

不同时期的语言学家对语言能力和交际能力有不同的表达。20世纪初,瑞士学者索绪尔(Ferdinand de Saussure)提出了语言学的“语言”和“言语”(langue and parole)的概念。索绪尔认为,语言是某一语言集团共同认可的一种语言体系、一种规范、一种语法;言语是指语言行为,是句子在不同语境下的不同表现。索绪尔是从社会学的角度来看语言的,认为语言是一种语言体系、一种规范。而乔姆斯基更多地从心的角度来看,他认为语言是一个人,头脑中的产物。

20世纪60年代英国语言学家韩礼德(M.A.K.Halliday)提出了“语言潜势”和“实际语言行为”(linguistic potentialand actual linguistic behavior)的概念。

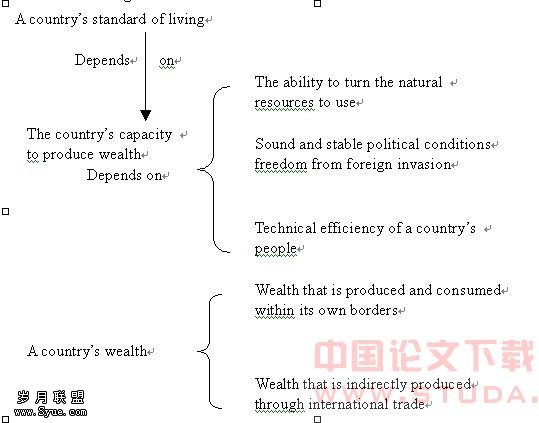

20世纪90年代应用语言学家巴克曼和帕尔默(Bachman and Palmer)提出了语言能力的概念,他们认为语言能力主要由语言知识和策略能力这两大部分组成。语言知识包括结构知识和语用知识,策略能力包括目标确定能力、估计衡量能力和策划实施能力。根据与前面各理论的对比分析,笔者认为,这里的语言知识可以和本文提到的概念“语言能力”相对应,外语能力可以和“交际”能力相对应。

综前文所述,关于语言能力和交际能力的界定,各类定义不同,但可以概括为:“语言能力”(competence)即具有语音、语法、词汇的知识,能听、说、读、写语法上正确的句子;“交际能力”指运用语言于交际的能力。

二、语言能力与交际能力的关系

能力在前,交际行为在后,表示能力决定行为。在使用母语的情况下,受到的成年人都具有一定的交际能力。但在实施语言行为时,也会出现某种差错,例如用词不当或前言不对后语等等。在用外语进行交际的情况下,语言能力和交际能力都重要。但在学习时只重语言能力而忽视交际能力,能说出许多话,但不符合语用规则,就会造成交际失误。值得注意的是,戴维托强调指出,能力不是自动转换为行为的,就是说encoding,decoding是一个大脑和其他器官并用的过程,要经过互相作用、匹配和运作。

语言能力与语言交际能力虽然是两个概念,但没有语言能力就不可能有基础坚实的语言交际能力,语言能力和语言交际两者不可分割。语言能力包含有对语言知识的理解与获得。语言知识反映语言交际的。语言运用能力也可以说是在具体交际场合中将语言知识生成具体话语以完成交际活动的能力。交际能力在语言运用中体现。语言能力是交际能力的重要组成部分,是交际能力的基础,任何交际过程都包含着一定的语言形式。而语言交际能力也包含着语言能力,是检验语言能力的基础。离开了语言交际,语言能力便成了无源之水;离开了语言交际,语言能力又成了空中楼阁。交际能力是一种综合能力,它是诸多分项能力的合力。交际能力的提高需要语言知识的提高,但掌握语言知识并不等于就会使用语言。语言能力是综合性的,是听说读写各项技能的综合应用。在实际的语言环境中,交际的过程也就是这些技能为达到一定的目的而结合的过程,交际训练无疑是学好语言知识的有效手段,有意义地运用外语进行交际有助于基础知识的掌握和提高,交际能力是语言能力的。总之,没有扎实的语言基础就不可能获得较强的语言交际能力,语言交际能力的提高必将促进语言知识的加深和巩固,两者相辅相成,互为因果。

三、语言能力与交际能力的关系对外语教学的启示

1.注重语言能力与交际能力的培养

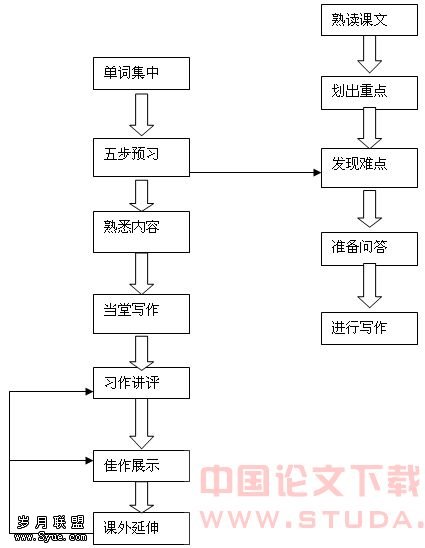

在教学中要把语言知识和技能的传授放在重要的地位。扎实的基本功可以防止外语技能的明显缺陷。加强词汇教学和语法教学,重视模拟练习;重视平时的学习、积累过程,引导学生实现语言知识的技能转化。不管教什么内容,都不是某个单一技能的训练,而是多项技能的综合。因此教学要注意听说结合、读写结合、说写结合、读译结合等等,注重学生基本技能的培养。知识是技能的酵母,教知识是为培养语言技能和运用能力服务的。语言技能是外语运用能力的必要手段。处理好知识和运用能力的关系的原则是不能孤立地学语法,也不能抛开语法去训练听说读写技能和运用能力。在传统语法的基础上可以以意念和意念的表达方式为纲,建立活的语法,使它作为语言知识教学的核心,寓知识教学于运用交际能力训练之中。

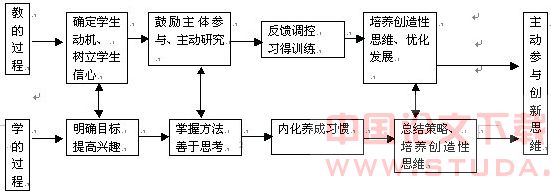

2.把握语言能力与交际能力(语言运用)的关系,达成外语教学目标

英语教学是传递信息和接收信息的过程,是一个信息转换的过程,是其构成因素相互作用的过程。英语教学过程是一个由知识→技能→能力的训练过程。这一过程是由许多信息传递和接收步骤构成的。分解开来看,教学的每一步都是输入→操作→输出。当教师呈现He has gone to Beijing这一句式时,对学生说就是信息的输入,学生接收到这一“现在完成时”的输入时,要通过一系列的操作,其中包括感知、理解、归纳、记忆等活动,在这个基础上才能输出。信息的传递与接收是循环进行的。教师的输出对学生来说是输入,而学生的输出对教师和其他学生来说又成为输入。如学生正确说出He has gone to Beijing,教师得到的信息是:该生掌握了这个句式;如果说错了,教师得到的信息则是该生在概念和操作上还存在问题。英语教学是通过师生双方的交际使学生认识、掌握一门新的语言——英语,这是教师指导学生接收、处理、保存、运用英语信息的过程,也就是输入—转换—输出的过程。从宏观上看,教学大纲已对教学的目的要求作了规定,教材也提供了有序的、适量的信息输入。教师的任务是与学生一道围绕着教材开展各种教学活动。通过活动,帮助学生接收、处理、保存和运用信息,保证输入与输出的平衡。在这个过程中,师生之间、学生之间的交流活动反复进行。学生要掌握英语“现在完成时”,不仅要在观念上形成规则性的认识,而且要能正确地操作和运用,这期间经历了反复、多向、多渠道的交际过程。总的来说,英语由认知到运用,大致经历四个步骤:知→能→熟→活。因此要注重输入、吸收和输出三个环节的平衡,即在教学中保证学生有足够的语言信息输入,使学生感知和理解语言材料的意义、形式结构和交际功能;通过大量的输入,学生就会不断地接收输入的语言知识并加以巩固和掌握,促进学生对语言的输出,提供尽可能真实的语言应用环境,通过口头和笔头等活动使学生将贮存的语言材料和知识重新组织,进行有效的交际。我们说英语教学是交际,因为教学同交际一样是一个人际思想、情感、信息交流的复杂过程。

3.确立、强化、提高学生的主体意识

在交际活动中人是主体。教学中教师的主导作用就在于引导学生发挥主体作用。教师的主导是组织学生集体自学,开展师生之间的多向交流,帮助学生自主地学、自觉地学,更好地发挥学生的主体作用。

首先,确立学生是主体的意识。对教师而言,是指要把学生当做有知觉和能动性的人,是有一定认识能力的主体。这是搞好教学的第一步。

其次,要循循善诱,强化学生的主体意识,使学生正确对待英语学习,寓乐于学,养成良好的学习行为习惯。所谓循循善诱,是指教师对学生有意识、有步骤地进行引导,使学生对自己的行为不断进行调整以适应英语学习的宏观要求。强化学生的主体意识,是指教师应该把英语教学的目的要求和阶段要求向学生宣布,让学生心中有数。教师还应当根据自己的经验,指出各个阶段的要求和侧重点以及学生所应采取的行动。在整个教学过程中,要不断引导学生经验,制定学习策略,让学生逐步做到主动地学。寓乐于学,其目的是为了学,最根本的途径是把课堂教学还原为生活交际,因为人的交际是充满乐趣的。教师发挥主导作用,按照人的交际准则,组织好每堂课,使学生学有所乐,学有所得,提高课堂的凝聚力,从而增强学生的主体意识。在教学过程中,还应当注意观察学生的学习行为,因人而异地加以引导,帮助他们形成自己的学习策略,养成良好的学习行为习惯,让他们自力更生、主动地学,这是强化主体意识的一个重要内容。

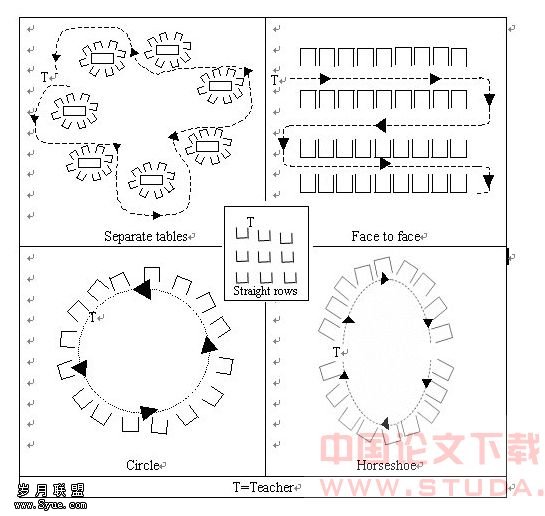

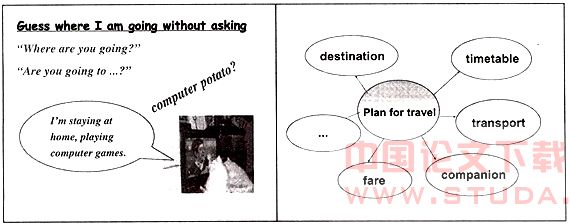

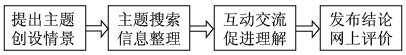

再次,可以通过开展课堂活动,提高学生的主体意识。教学的实质是交际,是通过活动表现的。只有学生感到自己是教学和学习的主体,他才会从思想上摆脱依赖,从而自觉地积极地培养自己,在学习上有责任感,感到有压力,并自觉地内化压力为动力,在交际上乐于参与,乐于与教师和其他同学合作,努力探索各种交际技巧和手段,锻炼交际技能,培养交际能力。要达到这一目的,教师在组织学生开展交际活动时,要精心设计,创设生动活泼的真实情景,开展诸如对话、小组活动等,使每一步骤都形成期待,化为无声的号召,使学生自愿参与,乐意参与,发挥其主体作用,并通过交际不断强化学生的主体意识。教师从中做好引导、疏导工作,使交际顺利进行,这本身就是对学生非常好的期待。这样,学生成为教学交际活动的主体就有了实质的意义,学生就有交际的信心,并愿为此付出努力。

4.重视跨文化交际的学习

在语言学习中,不同国家的文化知识不但是培养语言运用能力的重要方面,而且其本身也是的要求之一。文化因素始终存在于外语学习的背后,即使优秀的语言学习者的交际能力也可能因文化原因而受到限制,他们对周围世界的理解也可能因此而产生障碍。并不是学好语法、词汇等语言知识就等于学好了这门语言,关键在于如何把所学到的这些知识运用到交际中去,顺利完成与他人的交流。语言是通过社会而习得的,语言知识是文化知识的一部分。不同的文化背景影响着人们的价值观,制约着人们的交际方式和交际习惯,因而不同的语言应用于同一交际场合就会出现形式上的不对等。如果不清楚或不熟悉外国人的思维习惯和表达习惯,而最终使得我们的语言交际能力与语言能力极不相称,语言运用能力必将大打折扣。我们知道,语言的交际都是建立在掌握了扎实的语言基础知识之上的,所以,平时认真学习一些有关西方国家的文化、、地理、风俗等方面的知识,有助于我们在交际中更好地适应对方的交际习惯,更好地交流思想、感情等。

:

[1]Bachman,L.F. and A.S. Palmer.Language Testing in Practice?[M].Oxford:OUP,1996.

[2]刘润清,等.语言学名著选读[M].北京:测绘出版社,1988.

[3]Widdowson,H.G.语言学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

下一篇:浅谈成人英语口语教学