英汉语言差异及引发的英语学习问题

来源:岁月联盟

时间:2010-08-19

关键词:英语;汉语;差异;迁移

语言是人类具有的表达思维和讲话的能力,是人类的交际手段。不同地区之间人们所使用的语言千差万别,进行跨文化交流,首先必须掌握交流的载体,即语言。英语和汉语处于两种迥异的文化背景,语言差异性表现在语音、文字、词语、句子结构、语法和篇章结构上。随着国际交往日益密切,英语成为各国沟通往来的首要语言选择。但英语学习者在英语学习过程中无法彻底摆脱母语的干扰。根深蒂固的汉语模式总是给英语学习者在掌握英语的语音、文字、词语、句子结构、语法和篇章结构时带来迷惑,以至于产生问题或错误。

母语的正负迁移

对于英语学习者而言,语言学习环境和情感因素等都是学习过程中的影响因素。实际上,这些因素中也不乏母语的影响。母语交际能力在学习另一种语言时会发生正负迁移现象。美国语言学家Lado认为,语言迁移是指在第二语言习得中,学习者广泛依赖已经掌握的母语,经常将母语的语言形式、意义以及与母语相联系的文化迁移到第二语言习得中去。在欧美国家,由于学习者所要学习的第二语言一般都是与他们母语有着同源关系的语言,相近的文化背景和相似的语言特征使得他们语言能力的正迁移远远超过负迁移。但中国学生由于所学外语一般与母语分属不同语系,文化传统、语言特征迥然相异,他们在外语学习中所遇到的困难远远超过欧美学生。当然,从另一方面来说,汉语也存在着部分有助于英语学习的语言现象或。但对于两个不同语系的语言来说,其差异性远大于共性。因此,汉语对英语学习者的负迁移大过正迁移,是提高学习者英语水平的重要阻碍因素之一。

英汉语言差异及英语学习中的问题

(一)语音差异及其对学习的影响

首先,对比英汉元音、辅音音位表,两种语言包含不同的音。英语音位中,单元音几乎成对出现,并分为长、短音,如/i:/,/i/;/u:/,/u/。这种区别致使部分英语学习者在发音时容易出现部分到位或完全不到位,长、短元音有时混淆,长元音发的过短,不饱满,短元音口型不到位;双元音发音也往往不到位,不饱满,典型的就是I[ai]读成[e],kind读成[kend]。

英语中还有8对清浊成对的辅音(如/p/,/b/;/t/,/d/;/k/,/g/;/s/,/z/);但在汉语中,除了4个浊辅音声母(m,n,l,r),其余的都是清音。这使得学习者容易忽视清与浊的区别,出现清辅音浊化。而且汉语中没有[θ]和[?奁]的咬舌音,这使得学习者通常发音不标准。

其次,英汉音位组合方式不同。音标组合的辅音连缀读音问题是英语学习者最常犯的错误之一。所谓辅音连缀是指两个或两个以上的辅音同时集中在一起的情况,如scream/skri:m/,contexts/knteksts/等;而在汉语中,一般辅音后面紧跟着元音。因此,初学者对辅音群常感到困难。

在汉语中,音节末尾只出现/n/或/?耷/两个辅音,而英语除了/h/,/w/,/j/从不出现在词尾外,其他的辅音都可以出现在词尾,所以中国学习者往往会在词尾加上一个元音,如/kwik/读成/kwik?藜/,/luk/读成/luk?藜/。

最后,英语是语调语言,汉语是声调语言。英语的语调在表明说话者的态度或口气上起着非常重要的作用,靠语调辨义;而汉语的句调受字调的限制,所以语调不能自由地、大幅度地变动。因此,中国学生讲英语时往往对重音、次重音、声调、降调掌握不准,说起英语往往语调平平,升降起伏不大。以上这些问题都会导致口语交际障碍。

(二)文字差异及其对学习的影响

人类所有的语种都是通过声音来传播的,而文字的产生克服了口语时间上和空间上的局限性。汉字以形写意,直接去描物状景,而且形、声、义一体,是平面文字,并不是单纯为记录口语而设计,相反,它抛开口语。如果说重形象是中国人思维的一种习惯,那么重形象也是中国文字的一大特点。实际上,“寻象观意”是古代人造字的原理,也是汉字习得和认知的规律。

英语是由字母组成的音素文字,它直接赋予文字表音功能。音素文字其义直接与音相联,形只是用来表音。进一步分析,英语由26个字母构成,而这26个字母“不仅使形和声分离或抽象出来,而且使一切语义和字母的声音分割,除了毫无语义的字母和毫无语义的声音的联系之外,什么也没有了。”抽象作为西方人的思维模式成就了西方文字的一大特点。

因此,在英语学习的初期阶段,在没有掌握英语本身内在规律的时候,英语学习者在记忆英语单词时会存在一定困难。部设在解放军306的认知与学习重点实验脑功能成像中心与香港大学合作的一项最新科研成果表明:使用表意象形文字的中国人与使用拼音文字的西方人的大脑中,语言区不在同一个地方,中国人有自己独特的语言区。该研究成果发表在世界科技类最具权威的刊物——英国《》杂志上。因此,要舍弃原有的语言区,建立一个全新的语言区,开发和完善这一区域必定需要一个过程。

(三)词语差异及其对学习的影响

首先,词语的文化内涵不同导致词汇空缺现象。词汇空缺现象是指由于文化和语言的差异,一种语言中的词汇在另一种语言中也许没有对应的词。生活环境、生活经验、风俗习惯、宗教信仰不同以及人们对客观世界认识的不同都能引起词汇空缺现象。例如:在英语中at the eleventh hour表示“在最后时刻”、“在还来得及的时候”,源自《圣经·新约》的典故;Watergate指上世纪70年代初美国总统尼克松制造的“水门事件”,现用来泛指类似“水门事件”的丑闻。二者都不能以字面意义理解,生硬地翻译成相对应的汉语。

其次,词义联想和文化寓意的不同导致语义不同。中国奉为至尊的龙(dragon)在西方人眼里是一种能喷烟吐火、凶残可怕的怪物,是灾难的象征。这从英国撒克逊人的伟大史诗《贝奥武夫》中主人公Beowulf大战喷火巨龙的故事中可见一斑。又如,雪莱笔下的西风(west wind)是指温暖的春风,相当于我国从太平洋吹来的东风,这在英国谚语中有反映: “When the wind is in the west , the weather is at the best . ”(风从西边来,气候最宜人。)此外,一些跟颜色相关的词,汉英翻译也不完全对等,例如汉语中商标名“白象”翻译成white elephant(表示“大而无用的东西”),结果导致了产品滞销而损失惨重。 再次,汉英的词语还存在意义不等值的现象。例如汉语中的“知识分子”和中的“intellectual”在中美各自的文化背景中含义也不相同。在,“知识分子”一般包括大学教师、大学生以及医生、工程师、翻译人员等一切受过大学的人。但在美国和欧洲,intellectual只包括大学教授等有较高学术地位的人,而不包括普通大学生,所以这个词所指的范围要小得多。此外,在美国intellectual并不总是褒义词,有时用于贬义。

汉英词汇由于以上种种因素存在不对应现象,第二语言学习者在不知所云和没有字斟句酌的情况下就按字面意思随意选词,往往会出现搭配不当、词不达意、表达生涩等问题,在阅读或交流时也容易发生理解上的错误。

(四)句子结构与语法差异及其对学习的影响

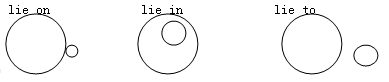

首先,在句子结构上,英语的句子线形扩展性强,因此句子长度往往大于汉语的句子,而且英语的句子在扩展时除了并列式外,更多的是层级环扣式,一层包着另一层,呈现句尾开放,句首收缩的状态。汉语则与之相反,汉语的句子线性扩展可能性小,因此句子相对较短,但重视句子内在思维的连贯,有句首开放而句尾收缩的趋势。受汉语的影响,学生喜欢用英语简单句来表达,虽然降低了犯错误的可能性,但却使文章显得松散,不紧凑;而且学生习惯套用中文的句子顺序来表达句子,无法正确地分析和运用英语的复杂长句。

其次,从句法上来说,汉语的语序比较固定,而英语的语序既有固定的一面,又有灵活的一面。比如,汉语状语的位置一般在谓语之前、主语之后;而英语的修饰性状语可以根据强调的部位或上下文的需求调整位置,既可放在句首,也可放在句中或句尾。汉语的定语无论多长一般都在中心词之前;而在英语中,单个的形容词、名词、分词或数词等作定语时可放在中心词之前,而有些单个的形容词或分词以及介词短语和定语从句则放在中心词后面。英语的定语对于中国学生来说是最难掌握的部分,原因之一是定语的位置不固定,原因之二是定语的性质、成分复杂,原因之三是定语从句严格区分关系代词。

另外,汉语是一种文字系统形态稳定、自足的语言,不具备屈折形态,特别是动词,没有定式与不定式之分,不必恪守动词形式的各种规范,如数、时态、语态和语气等,运用起来灵活自如。而英语是有形态的语言,词法特征比较明显。英语在语法上明确区别出数、时态、体、语态和语气,并用屈折词缀在名词和动词上做标记。此外,英语中的派生词缀可以用来粘附在独立的单词前后,以改变单词意义或词性。这样的差异给英语初学者带来很大的困扰,尤其数和时态的变化更是学习道路上的拦路虎。

(五)篇章结构的差异及其对学习的影响

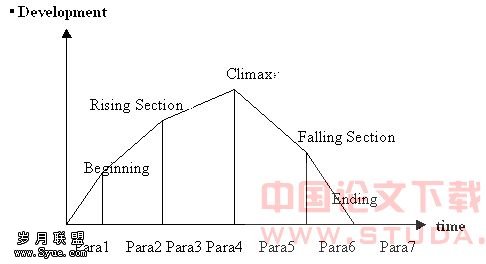

中国人的思维方式以直觉、具体和圆式为特征,因而在写文章时往往会把思想发散出去后再收拢回来,落在原来的起点上。这就使其话题或语篇结构呈圆式,或呈聚集式。人们说话习惯绕弯子,常常避开主题,从宽泛的空间和时间入手,从整体到局部,从大到小,由远及近。往往会把自己的想法、对别人的意见等主要内容或关键问题保留到最后或含而不露,逐步达到高潮。

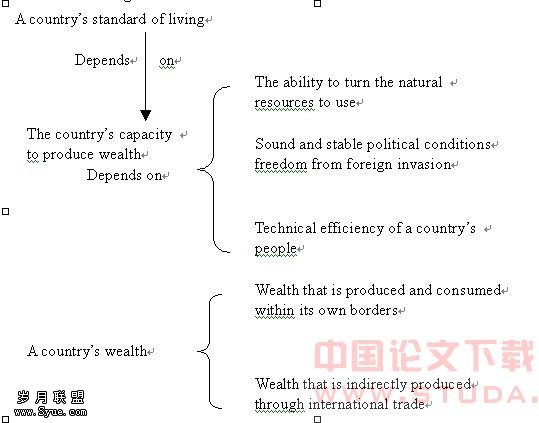

西方人倾向于把人类活动当作一个“主动发现答案”或解决问题的过程,在篇章段落中强调段落必须是一个完整的统一体,每段只有一个中心思想,段落内容必须与主题句直接相关。同时,段落语句、语义必须按照一定的连接手段、固定的顺序和思想逻辑清晰地连接起来,形成一个直线流动的实体。下面的表格可以大致表示出英汉篇章结构的差异。

中国学生在写文章时占统治地位的思维模式是问题解决型,他们写故事时得心应手,但写英语说明文却常常带上隐伏型特点,阐述时不从主题入手,而是用各方面的情况和问题给以暗示或明示,因而写出的文章往往会表现出主题不明确、层次不分明等不足之处。

:

[1]Coupland,Nikolas,Giles,Howard,& Wiemann,John M.“Miscommunication” and problematic talk. Newbury Park:Sage Publications,1991.

[2]Samovar,Larry A.,Porter,Richard E. & Stefani,Lisa A. Communication between cultures. Beijing:Foreign Language Teaching and Reasearch Press,2000.

[3]Yule,George. The Study of language. Beijing:Foreign Language Teaching and Reasearch Press,2000.

[4]贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1997.

[5]李瑞华.英汉语言文化对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,1996.

[6]章振邦.新编英语语法教程[M].上海:上海外语教育出版社,1995.