经济人类学视野中的货币分析(1)

“货币对于人类社会意味着什么?”是一个既属于学也属于人类学的基本课题。但是,在早期阶段,经济学家从自发的易货贸易这一最基本的交换模式出发,一般通过分析不同交换制度下的交易成本来解答货币使用的问题。但对货币存在原因的分析欠缺,使“什么是货币”的命题,在传统经济学中被简单地归结为在某一经济社会中货币有哪些经济功能的问题,进而演变成人们习惯地称之为“货币”的某一对象物在上一种极为待殊的市场经济社会一社会——中拥有哪些经济功能的问题。这一状况及其货币的形式规定的存在,不仅妨碍了人们对货币本质的认识,而且把货币理论的视域限制在一个极其狭窄的空间。在这个空间里,人们既看不到货币是一种经济制度,也无法把对货币涵义的分析作为比较分析社会的一个重要工具。

一、货币本质的分析

在经济学中,对这一问题最为精湛而深刻的分析出自于马克思。他从商品二重地存在这个简单的事实出发,看到商品一方面作为特定的产品存在,在其存在形式中观念地或潜在地包含着自己的交换价值;另一方面商品作为表现出来的交换价值(货币)存在,又抛弃了它同产品的自然存在形式的一切联系。“这种二重的、不同的存在必然为差别,差别必然发展为对立和矛盾。”而“商品的特殊的自然属性同商品的一般的社会属性之间的这个矛盾,从一开始就包含着商品的这两个分离的存在形式不能互相转换的可能性。商品的可交换性作为同商品并存的物存在于货币上,作为某种和商品不同的、不再和商品直接同一的东西而存在。”①这便在第一个层面上展现了货币作为一种商品,在商品世界的矛盾运动中分离为一般等价物的本质。在这一层面上所形成的表象是,货币发展的最初起点是以一切实在的产品和劳动而形成的。但应该看到的是,在那些打上了货币烙印的直接作为消费品或生产工具的商品身上,商品是由于自己的特殊使用价值而成为货币;而在作为贸易品的商品身上,即为着用它再去交换其他商品而换进来的商品上,则是由于它充当了货币而获得自己特殊的使用价值。也正是这种不是作为消费的对象而是作为流通的对象商品,被人们最经常地作为需求的对象换进来,成为最初充当货币的商品,表现了货币是和其他商品一样的商品,同时又不是和其他商品一样的商品的性质。这样,在本质上作为一切价值代表的货币,使物的价值同物的实体分离了。

——————————————

① 马克思:《经济学手稿1857--1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上.第92页。

作为交换价值最初的表现形式的物物交换,不是每一种物品都能和任何一种物品相交换的,也就是说,交换价值这一规定还没有支配整个生产,还没有使产品成为交换价值。它的消失和它的发生都是偶然的,是由偶然的需要、欲望等等决定的。交换的扩展和稳定,要求有一种一般的、不依赖于每一个人特殊生产的交换手段,超越直接的产品形式。可见,货布存在的前提是社会联系的物化,它首先是表现一切交换价值的平等关系的东西:一切交换价值在货币上都是同名的。我们由此得到了一个警句:“一切商品都是暂时的货币;货币是永久的商品。”①在产品或活动成为商品、商品成为交换价值、交换价值成为货币的过程中,“货币内在的特点是,通过否定自己的目的的同时来实现自己的目的;脱离商品而独立;通过使商品伺交换价值分离来实现商品的交换价值;通过使交换分裂,来使交换易于进行;通过使直接商品交换的困难普遍化,来克服这种困难;按照生产者依赖于交换的同等程度,来使交换脱离生产者而独立”。②

在这一分析的基础上,马克思以商品拜物教的理论,揭示出了一个更为重要而深刻的分析:即人们的劳动交换同时也是一种精神的交换。“货币代表一种社会关系,不过采取了一种具有奇特的社会属性的自然物的形式。”③这种拜物教的神秘性质,既不来源于商品的使用价值,也不来源于价值规定的内容;而只是人们自己的一定的社会关系,“在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式”。④商品的交换是以对劳动的抽象为前提的,“而在实际交换中,这种抽象又必须物化,象征化,通过某个符号而实现”。⑤这样,交换过程使产品成为商品,商品成为交换价值,产品开始在头脑中取得了二重存在。“这种观念上的二重化造成(并且必然造成)的结果是,商品在实际交换中二重地出现:一方面作为自然的产品,另一方面作为交换价值。也就是说,商品的交换价值取得了一个在物质上和商品分离的存在。”⑥这两者之所以能够并存,只是商品取得了二重存在:“除了它的自然存在以外,它还取得了一个纯经济存在;在纯经济存在中,商品是生产关系的单纯符号,字母,是它自身价值的单纯符号。”因此,商品作为价值的自身和作为产品的自身是不同的。价值不仅是商品的一般交换能力,而且是它的特有的可交换性。 “作为价值,商品是一般的,作为实际的商品,商品是一种特殊性。”⑦可见,产品作为交换价值的规定,便产生了一个同商品界本身相脱离、而自身作为一个商品又同商品界并存的交换价值,这就是货币。从而,“商品作为交换价值的一切属性,

————————————————————

① 马克思:《经济学手稿1857--1858》.《马克思恩格斯全集》第46卷上,第94页。

② 马克思:《经济学手稿1857--1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第96—97页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,第99—100页。

④ 马克思:《资本论》第1卷,第89页。

⑤ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第88页。

⑥ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第89页。

⑦ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第85页。

在货币上表现为和商品不同的物,表现为和商品的自然存在形式相脱离的社会存在形式”。①事实上,被用作交换媒介的商品,只是逐渐地转化为货币,转化为一个象征;而在发生这样的情况后,“这个商品本身就可能被它自己的象征所代替”;因此,货币在其完成形态上,是作为“交换价值的被人承认的符号”,“作为商品的象征”而存在的。②

这一事实充分表明,“一旦货币成为同商品并存的外界的东西,商品能否换成货币这一点,马上就和外部条件联系在一起,这些条件可能出现可能不出现;要受外部条件的支配。”③为了弄清货币本质上的社会涵义和制度性关联,对货币的分析就必须超越货币在完成形态上的某种具体形式,而扩展为一个全面性的分析。尽管马克思的整个经济理论都立足于劳动价值论的基础上,但是,仅把货币的本质归结为劳动的产品形式,仅从某种特定的物质形式来理解货币的存在,实在是对马克思的一种误解;并往往使人们过多地忽略了马克思对货币存在“非物质性”的表述。

马克思曾明确指出:“既然交换价值是表示消耗在物上的劳动的一定社会方式,它就像汇率一样并不包含自然物质”;④“商品形式和它借以得到表现的劳动产品的价值关系,是同劳动产品的物理性质以及由此产生的物的关系完全无关的”;⑤货币在“价值形态上蜕掉了它自然形成的使用价值的一切痕迹,蜕掉了创造它的那种特殊有用劳动的一切痕迹,蛹化为无差别的人类劳动的同样的社会化身”。⑥“因为从货币身上看不出它是由什么东西变成的,那么,一切东西,不论是不是商品,都可以变成货币”。⑦一切投入流通这个巨大的炼金钵的东西,再出来时都成为货币的结晶;流通不断地把货币像汗一样从每一个毛孔中渗出来。这样,由货币(或特定的金银形式)所体现的这种社会存在,就具有了一种邻近又超越社会财富真正因素的物质或商品的侧面。

————————————————

① 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第90页。

② 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第91页。

③ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上.第92页。

④ 马克思:《资本论》第1卷,第99页。

⑤ 马克思:《资本论》第1卷,第89页。

⑥ 马克思:《资本论》第1卷,第128页。

⑦ 马克思:《资本论》第l卷,第151—152页。

某种实物形式作为货币而存在的基础,甚至也不在于它所具有的使用价值或直接有用性。尽管经济学的货币理论假设,货币是由效用交换的过程提升到价值标准的地位而形成的,但实际上,最初充当货币的不同实物形式,往往是由它们所拥有的非经济因素及其它们在各种仪式中的实质性位置,及其一起进入特定民族共同体社会生活的不同方式.使它们与这个民族中其他类型的财产相区别而获得货币地位的。货币也由此获得了一种权力,成为了沟通社会与经济之间的一种制度性手段。“随着生产的社会性的发展,货币的权力也在同一程度上发展,也就是说,交换关系固定为一种对生产者来说是外在的、不依赖于生产者的权力。最初作为促进生产的手段出现的东西,成了一种对生产者来说是异己的关系。生产者在什么程度上依赖于交换,看来,交换也在什么程度上不依赖于生产者,作为产品的产品和作为交换价值的产品之间的鸿沟也在什么程度上加深。”①进而使“货币对个人的关系,表现为一种纯粹偶然的关系,而这种对于同个人个性毫无联系的物的关系,却由于这种物的性质而赋予个人对于社会,对于整个享乐和劳动等等世界的普遍支配权”。②这样,马克思关于商品拜物教的分析,以现代社会为基点提供了一个关于经济过程的文化层面的经典论述,揭示了被嵌人生产过程之中的系统的社会是如何通过货币形式,而在生产者对商品的偶象化和移情意识中获得表现的。然而,这一具有深刻意蕴的洞见,并未被经济学充分理解,而是在人类学的场地中得到了广泛的接受和运用。

如用于特罗布里恩岛库拉交易圈中的交换手段——红色贝壳项链“索拉瓦”和白色贝壳手镯“母瓦利”,在其本身并无直接经济有用性的同时,却拥有一种社会身份的认定和稳定的非经济的社会涵义;与此并存的“财富标志”,也是用“希罕并难于获得的”材料并花费“大量时间和劳动”来制作的、而“几乎没有任何实际用途”的“仪式使用的大斧斧身”;③劳姆(Laum)则证明了《荷马史诗》中著名的牲畜货币不是从牲畜作为实用产品的任何用途中产生,而是从牲畜在献祭和仪式性的聚餐(圣餐)中所具有的神圣意义里产生的。他还从赎罪仪式的收费中引出了等值(相同价值)概念,从象征性替代的仪式中引出了价值象征的概念,从仪式中散发圣餐引出了价格的概念。尽管人们把一些古代货币看作装饰品并从其装饰目的中产生其价值,但劳姆也明确地论证了装饰不能被视为终极的心理范畴来接受,而且装饰品事实上基本是巫术护符和象征。④人类学的诸多资料都表明:“被无文化民族用作货币的物体中很少是具有使用价值的,大多是给展示它们的人带来声望。”⑤同样也可以看到的是,“金银根本不是必要的使用对象,所以它们也被排斥在直接生产过程之外”;“金银的使用价值的性质就在于它应是某种多余的东西”。⑥马克思在《资本论》中明确地表示:“在商品流通的初期,只是使用价值的多余部分转化为货币。这样,金和银自然就成为这种多余部分中财富的社会表现。”⑦货币作为剩余使用价值的特点,隐含着金钱即声望,而声望与实际无用的“剩余使用价值”关联的观念,揭示出把真正人性的需要与无用的(非理性的)需求区分开来的必要性。“金和银同别的财富形式的区别何在呢?不在于价值量(因为价值量是由其中物化的劳动量决定的),而在于它们是财富的社会性质的独立体现和表现。”⑧似乎可以这样说,金钱的本质是其绝对毫无价值。因为以合理用途和真正的人类需要来衡量,现代经济中的金银和古代经济中的贝壳、狗牙或羽毛束毫无区别,雅普岛的那些“即使在海下也继续象征着价值”的巨大石盘与诺克斯堡地下的黄金也并无不同。在某种充盈着社会文化和制度性涵义性的实物形式向货币形式的转化中,在无价值的东西向昂贵的东西的转化中,许多具有深邃洞察力的学者都看到了作为货币完成形态的金银所具有的文化和制度性涵义。

——————————————————

① 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第91页。

② 马克思:《经济学手稿1857—1858》.《马克思恩格斯全集》第46卷上,第171页。

③ [美]诺尔曼·布朗:《生与死的对抗》,贵州人民出版社中译本,1994年版,第263页。

④ [美]诺尔曼·布朗:《生与死的对抗》,贵州人民出版社中译本,1994年版,第263、264页。

⑤ Herskovits M.J.,Economic Anthropology,New York,Knopt 1952,P.214.

⑥ 马克思:《经济学手稿1857—1858》.《马克思恩格斯全集》第46卷下,第458页。

⑦ 马克思:《资本论》第1卷,第150页。

⑧ 马克思:《资本论》第3卷,第649页。

当然,需要指出的一个事实是,经济学也并未完全放弃这一方面的思想努力。如国际通货理论的权威波尔.爱因齐格(P.Einzig)曾为了弄清包括“金问题”在内的现代通货问题的本质,以数年时间完成了《原始的货币——从民族学、历史学和经济学的角度分析》一书,就受到了经济人类学者的高度评价。①研究古代经济的权威海希尔海姆(Heichelheim)指出,在古代近东地区附加于金银之上的价值,本质上具有巫术一宗教的性质;约翰.洛克对这一现象的表述是“人类同意给金银赋予一种想象的价值”;凯恩斯也在其《货币论》中充分承认,现代经济附加在金银之上的想象的价值,是从宗教领域中衛生出来的,他曾写到:“古老埃及祭司的巧计使这种黄色的金属充满了其有魔力的特性,这至今也没有全部丧失。”①

应该看到,货币形式在财富的名义下,真正渴望获得的实质上是对人的权力。而其经济上的重要结果,便是创造了“超出需要的财富形式”。③正是对这种超出需要的财富形式的渴望,改变了事物的固有价值,而这本来仅仅取决于事物对人的生存的有用性。在此,我们再次看到了货币形式所展现的所谓现代“理性”的虚假性,正是这些理性原则,使我们一直把某些最令人厌恶的人类品质抬高到最高美德的地位,使我们没有胆量按照金钱动机的真实价值来评价它。这昭示着,从人类的本性需要和人的真正的全面发展的角度出发,我们所需要的不仅仅是关于交换价值的,同时需要一种关于使用价值的科学,以便使人能摆脱异化,摆脱社会的奴役,把外在化了的经济活动同人的发展的真正需要联系起来,而最终实现人向其本质的回归。更重要的是,它使我们看到,货币存在的本质,可能并不仅仅在于其所谓的“经济性”规定,只有同时把握住货币的“制度性”涵义,才能对货币存在的本质作出全面的审视。

————————————————

① 参见[日]栗本慎一郎:《经济人类学》,商务印书馆中译本,1997年版,第115页。

② 参见[美]诺尔曼·布朗:《生与死的对抗》。贵州人民出版社中译本,1994年版。第264—265页。

③ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第440页。

经济学从一开始就作出的许多有价值的探索,也是具有启示意义的,它看到了交换经济资源的所有权是社会的一个普遍现象。当我们把引导权利转移的这种安排称作交易系统时,一个交易系统是由、法令、传统习惯和各种促进付给的手段、工具所组成的。在几乎所有已知的社会中,人们看到了某些特定的资产、物品,经常充当间接的连结环,频繁地出现在交易链中。这些资产、物品就被称之为交换媒介。而当某种交换媒介经常性地使用,并排除了其他物品充当潜在的或现实的媒介和支付的作用时,这种物品就被称之为货币。经济学在个体交换中看到,货币的有用性在于它使使用信息经济化,并带来了交易成本的概念。这样,经济学分析的一个基本假定是,货币需求的部分原因在于出现了与生产专业化有关的收益。只要人们的生产与消费直接相联,或者说人们同时专业化于生产领域和消费领域,交换媒介就没有必要存在;而且,只要专业化分工和交换中的信息使用是无成本的,交换媒介也没有必要存在。从直接的易货贸易和相对迂回的交易方法比较中,可以很好地认识专业化的间接物流中所可以产生的利得。在直接的交换中,所交换的商品必须在时间和空间上巧合,即便获得了这一条件,若商品是不可分的,也会出现交换的困难。这样,人们的交换面临着两种选择:或者为了直接交换而花费一定的成本来搜集信息,以确定他们商品制作的质量和对特定商品的需求,用经济学家的语言就是试着发现特定商品的实际的需求曲线和供给曲线;或者就是在他们的交易链中加人间接连结环,以获得有关质量信息而降低交易成本。如果人们愈多地交易同一种资产,有关成本就下降得愈低,最终绝大多数交易者所面临的交易成本结构是可以比较的。一旦买卖双方作出某些安排来降低不确定性和改善期望价格时,某些商品就开始充当专门的交换媒介了。假设每个交易者都拥有一份最初的资源禀赋,假设交易成本与交易量成正比,把交易成本纳入交换模型。那么,交易者在追求最优化过程中所面临的选择范围是很广的。他的问题是,在挑选最优的一组商品或在确定消费计划时,如何找到一个最优的交易结果并确定最优的信息成本该是多少。交易成本类型不同,所得到的付给体系就不一样,有些是货币型的,有些是非货币型的。这一理论分析指出的是,货币并非从来就有,而在同一个经济中可能同时存在着几种交换体系。

经济人类学对解释现代社会的基本主张之一是:尽管市场经济的原则支配着整个现代社会,但是在这个社会的许多方面,依然可见大量的文化延留的母斑。货币表现就是其中最为耀眼的一个。当然,作为社会深层的某些存在物的影像或象征,除了货币以外还有其他许多东西。但在所有的影像或象征中,只有货币,才成为财富的化身;才拥有社会性权威并具有强烈的拜物教性质;才能够穿梭于交换的并在历史上被普遍地当作“物神”来顶礼膜拜;才能够成为统摄社会的物。货币作为显现在社会制度表层上的所有物象中的一个最为重要的“规定物”,它的运动和性质是标识社会基本性质的主要因素。离开了对货币本质的这种社会涵义和制度性存在的考察,是不可能对人类社会的经济过程作出全面审视的。

溯源于古希腊的西方思想长河,使亚里士多德在技术意义上对社会现象的分析,成为了经济理论的一个重要起点。如在工9世纪得到的对货币功能——价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币——的经典论述,前三种都可追溯到亚里士多德的阐述。亚里士多德的货币理论是想解释货币是什么,货币做些什么。但他对“”和“公正”的研究聚焦,以及逻辑分析和善良生活的理想出发点,使其强调了货币为克服直接交换困难的目的性功能和货币作为商品的物质性基础,而忽略了货币在最初形式上就具有的社会性规定。不幸的是,这竟演化为经济学的教条。货币理论在经济学中被局限在某一社会经济中货币有哪些经济功能的问题上,进而把这种特殊对象物的“货币性”作为衡量“货币”所有不同形式存在的标准;显现了经济学货币理论的重大缺陷。这种缺陷,使人们对货币功能的理解长期制约在一个极其狭隘的空间。如在经济学对货币所归纳的价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币五大经典功能中,人们虽然看到货币在其不同的功能发挥中,可以表现为“观念的”或替代性的“符号的”存在,即始终不愿放弃货币在金银实物形态上的“商品性”定位。

应该看到,货币在执行其不同职能的过程中,随着这些职能的独立化而得到了特殊的存在形式,并独得了不同的符号指向。例如,货币作为交换手段的符号指向,是其“五个性财产”的表达,是它成为储备,成为“未来的一般生活资料的保障:货币是无需要的人用来占有财富的形式也就是人们用来占有多余的部分,即占有财富中无须直接作为使用价值的部分的形式等等。货币既是对未来需要的保障,又是超出需要的财富形式”。①而货币作为尺度职能的符号指向,则在形式上一般具有民族的、的限制。拿铸币来说,它起初无非是金的一定的重量部分;后来加上花纹作为保证,作为重量的名称,所以还没有发生什么变化;作为价值的外形即标志的花纹又使价值符号独立化,并通过流通机制本身取代形式而变为实体;在社会的独立权力即国家的干预和保障下,货币在这种职能中自行分立并能升华为纯粹的价值符号。从而,货币在铸币形式的符号指向中,丧失了它的“普遍性,而具有民族性、地方性”;“它取得了一个政治头衔,并且在不同的国家可以说操着不同的语言。”②这样,货币的存在被概念地当作一种“超现实的物”;而货币职能及其符号的独立化,必然使中的货币表现出功能的差异性。

其实,只要理解到货币所具有的一种邻近又超越社会财富真正因素的物质或商品的侧面的这种社会存在的本质,就能清晰地了解到“金银天然不是货币,货币天然是金银”的这句名言,前半句道出了这种存在与表现的关系本质,后者仅仅是对人类历史中一个特殊的运动过程所造就的一种具体的社会习惯或文化模式,并且这种模式在一个特定的历史时空中获得了支配性地位的观念表达,或者简洁地说,是对“欧洲文化中心”的一种观念反映和陈述。如果还能进一步理解金银的“无用性”或“无价值性”,那么也能清楚地看到,当人们把货币的贮藏手段功能定位在金银上时,贮藏的实质并非金银的“实物性”或其自身的“物质有用性”,而是社会赋予它的一种“权力关系”的价值。一旦这种社会的赋予发生位移,用于货币贮藏手段的“实物”也就不可避免地随之变更。贮金与古代社会中的贮贝,甚至与社会中更为常见的对纸币这种被克纳普和韦伯称之为“官许凭证”③的保有,实在是没有什么本质性的区别,唯一的不同仅仅反映了“权力赋予”的社会情境的变化。如果说,纸币这种纯粹符号的货币形式具有价值不稳定的特征,那么,今天摆放在精致橱窗中的、价值不菲的金银珠宝饰品,在60年代的大陆,当特定的社会情境赋予它们某种阶级性的“秽物”涵义时,其所表现的价值同样也是一落千丈,在当时昆明菜市的地摊上,一个质地精美的翠玉手镯,普遍不能与100斤大米等值。在社会情境的变化中,当人们从“保值”的角度,或者把金银珠宝这类货币的“实体”转换成“官许凭证”的纸币或其他物品时,或者在面临通货膨胀的可能和现实而把纸币转换成金银珠宝和各种各样的、耐用的和日用的商品时(这种转换不是为了现实的或即时的使用,而是为了获得未来的更多的使用或转手),都共同展现了贮藏的实质就在于为了获取支配未来的权力;反映出货币贮藏是对超越人的真正和直接需要的剩余积累的追求。这种积累的动力来源于把人的享乐延迟到永远延迟的未来,这种没有真正目标的从而也没有止境的追求,实际上表现着把金钱视为人本身,从而把现实的生命转移到不朽的、然而却没有生命的物体上来克服死亡的一种社会性幻想。同样,当世界货币的功能定位在金银上时,仅仅只从实物的或商品的形态上来作出理解也是不够的,在更深层的涵义上,货币存在的这种特定的物质形式,实际标志着一种强势文化体系在世界范围内的支配地位的确立。

————————————————

① 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第440页。

② 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第176页。

③ [德]马克斯·韦伯:《经济与社会》.商务印书馆中译本.1997年版,第101页。

事实上,货币表现出不同的功能,甚至表现为目的本身,不过反映了货币在不同的领域发挥不同的功能,在不同的社会情境中的职能扩展。波拉尼以“有限目的货币”(Iimited purpose money)和“全目的货币”(all purpose money)概念,强调了货币的社会性规定,货币在不同社会中的不同用法以及货币在这些社会中所发挥的不同功能,并以对货币作为沟通社会与经济之间的一种制度性手段的描述,形成了对经济学货币理论的重要补充。

作为一种“涵义论”系统存在的货币,它不同的用法通常体现在各种不同的对象物上;仅仅在现代市场经济的构架中才变成一种“全目的货币”,使其所有者能得到所有的生产要素:土地、劳动和劳动工具。从交换意义上看,货币的三种职能(支付手段、价值尺度和标准、交换手段)在这一框架中联合运作并一体化;但在其他的交换和贸易形式中,货币只存在于三种职能的任何一种或其他两种职能上。假设这三种职能从一开始就同时出现并成为每一种货币形式的特征是不对的。以波拉尼的观点,经济学家——以及那些追随其引导的历史学家和人类学家——在其把用于分析“自由和价值创造”的市场的现代形式及其货币形式的观念投影到交换和货币的每一种形式上时,便隐藏了事实。从而也能理解,当他们依据规范一般化商品交换的因素和机制来力图实现互惠和再分配的非市场基质的理论化时,为什么会遭遇失败。

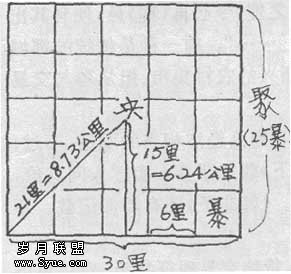

有限目的的货币存在于经济人类学的不同研究实例中。如存在于特罗布里恩德岛库拉交易圈中的“货币”,在拥有能购买各种物品的交换手段功能的同时,还能给参加库拉交易并持有这种“交换价值”——即便是暂时持有——的人带来一种社会身份的认定和稳定。又如在罗塞尔岛的贝币——达普币中,不同种类的达普币有的只能与猪交换,有的则可交换新娘。在罗塞尔岛,交换手段就这样分别地对应各种特定的商品,不用说全目的货币,就连一般的交换手段也不存在。在非市场经济中的货币有时甚至按照人们在社会上的身份地位而区分为不同的种类,形成所谓富人货币与穷人货币的分离。可以说,这种连一种经济功能也被分解承担的有限目的货币形式,是非资本主义经济中的一个普遍存在;甚至在现代社会中,也可找到其存在的踪影。最为典型的莫过于前苏联社会中的卢布:在20世纪初期的苏联社会中,虽然卢布用于家庭经济间的各种交易,但却被严格界定在国家允许的范围内。无论是在商店用卢布标价的手提包,还是家庭间的互助,卢布都不是像资本主义社会中的货币那样用作一般交换手段,而仅在形式上反映其作为交换手段的局部性质。卢布在此最主要的作用是充当手段。中央经济计划、生产计划、利润、工资、税收、商品价格等等,全以作为计算单位的卢布表示。但是,手提包的生产者并不以在竞争市场上的商品出售为目的,产量和价格也主要由中央计划决定,尽管企业也采用计划指标,但指标使用的目的主要是防止产品质量的下降和职业道德的败坏,当然也就谈不到市场经济的竞争。这样,商品的“出售”和卢布的“购买”,都成为中央管理的财产分配计划中的一个环节,卢布承担着作为“指令的运营手段”的社会功能。基本上表现出一种分配手段和管理手段的性质。

全目的货币意味着某种具备了从交换手段开始的货币的全部经济功能的具体货币形式,这只发生于其在社会上被普遍地当作财富的一般代表的货币的具体对象物形式上。浪漫主义可把货币媒介的交换过程描述为冷酷无情的金钱关系代替了人类丰富多彩的紧密关系,然而,正是“在这种形式上,财富完全摆脱了地方的、自然的、个人的特殊关系。”①“作为财富的一般代表,作为个体化的交换价值,货币也是一种双重手段,它使财富具有普遍性,并把交换的范围扩展到整个地球;这样就在物上和在空间上创造了交换价值的真正的一般性。”②交换双方彼此只代表“交换价值本身的抽象的社会的人而发生关系”,即交换“借助于社会过程取得了无差别的形式”,“在从前的形式中掩盖着交易的那种适意的外观就消失了”。③这样,货币成了“无个性的”财产。如马克思所说,“我可以用货币的形式把一般社会权力和一般社会关系、社会实体,随身揣在我的口袋里。货币把社会权力当作一件物品交到私人手里,而私人就以私人的身份来运用这种权力。社会联系,社会的物质变换本身通过货币表现为某种外在的东西。”④

有限目的货币和全目的货币的分析,揭示了交易、货币和市场在本质上各有其独立的起源;进而暗示着这种独立起源并不局限于交易、货币和市场,其他大部分经济制度从起源上看,几乎都可独立发生。在现代市场框架中,许多经济制度表面上似乎不可分割地连结为一体,但实际上,它们的这种连结不过是在掩盖着各自不同本质起源的基础上的一种功能连结而已。自19世纪以来在“市场经济”分析中产生的经济理论,把交易、货币和市场视为“三位一体”的幻觉就这样被打破了。

事实上,马克思也曾阐述过历史上货币在不同社会中所发挥的不同功能。它既可以表现出“凡是在货币本身不是共同体的地方,货币必然使共同体瓦解”的情况,⑤又可以在货币已成为流通的前提和结果,是流通的一个要素,是流通设定的一种东西,成为共同体的要素——既是一切人赖以生存的一般实体,又是一切人酌共同产物的情况下,起生产作用,成为“社会形式发展的条件和发展一切生产力即物质生产力和精神生产力的主动轮”,⑥使其对共同体的瓦解转化为涉及个体的瓦解。所有这些都表明,货币作为交换价值的最基本的功能,就是使经济交换从物物交换的情境制约中解脱出来。它使交换在原则上不再同任一特定的场所连结在一起;使人们能跨越时一空地组织和调整“产品”和“存货”。这样,货币成为了“贮存和转化资源的手段”,“扩张的手段、时一空延伸的手段,因而也就是权力工具”。⑦这种制度性的货布存在,具有一种决定和调动整个社会生活的无形的、幻想般的力量;而其所以能发挥把社会整合为一个统一体的功能,又是与社会的传承因素紧密相关的。因此只有通过对货币的象征系统或货币的现象学的分析,才能深刻而全面地透视货币的存在。

————————————

① 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第430页。

② 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第175页。

③ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第429页。

④ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷下,第431页。

⑤ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上.第174页。

⑥ 马克思:《经济学手稿1857—1858》,《马克思恩格斯全集》第46卷上,第173页。

⑦ [英]安东尼·吉登斯:《民族—国家与暴力》,三联书店中译本,1998年版,第156页。