对施坚雅市场理论的若干思考

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词:施坚雅 市场理论 密集循环 时空变幻

美国学者施坚雅的市场理论在中外学术界影响巨大,几乎到了凡研究中国市镇史、集市史者都无法回避的程度,然而,其与中国的实际情况存在差距又是一个十分明显的事实。因而形成了一个怪圈:研究市镇、集市的学者,几乎没有什么人全盘接受施坚雅的观点,甚至可以说,不少人以为,如果不对施氏理论批评上几句,就不够水平。但另一方面,这些批评实际上又没能摆脱施坚雅的影响,多多少少顺着施氏理论的模式走,其中一些批评对施氏理论缺乏真正的理解。

我尽管是施坚雅《中国的市场和社会结构》的译者之一,又多年从事中国农村史研究,但在研究近代中国市镇问题时,却在有意无意之间想要绕开施氏理论,就是因为自知无法解释这种理论抽象与实证研究的差异。最近,中国社会院近代史研究所的王庆成先生写了一篇《晚清华北的集市和集市圈》,运用丰富的华北地区史料,对近代华北地区农村集市问题作了精辟论述,同时对施坚雅的理论提出了质疑。就笔者看到的中国内地学者对施氏理论的批评而言,这篇文章可以说是极少数能够站在同等高度与施坚雅对话的之一。承王先生看重,把文章寄给笔者征求意见,我没能给这篇文章提出多少建议,反而是在阅读文章并反复重读施坚雅著作的过程中受到了很多启发,对施氏理论产生了一些新的想法。这些想法不是解读、不是批评,也谈不到质疑或商榷,只能说是对一些问题的思考。

一

施氏理论最受中国学者诟病的要数他的六边形市场区域理论。的确,在现实中我们很难找到正六边形的市场区域,而一个市场区域平均有18个村庄的说法更是大受非议。不少人认为,这一理论是施坚雅根据他对中国,特别是成都平原的研究推论出来的,有些人认为这个推理本身发生了错误,也有人认为,这一理论只适用于成都平原,施坚雅却要把它推广到全中国,因而产生了错误。还有一些人认为,施坚雅是把欧洲的模型移植到了中国。

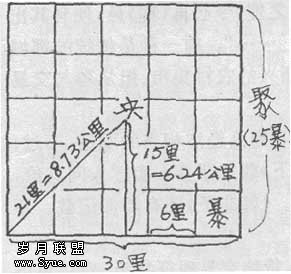

我以为,这些看法或多或少都误解了施氏理论。施坚雅的这个六边形社区包含18个村庄的模型,并不是根据中国的史料推理出来的,甚至不是根据欧洲的情况推理出来的。它是一个抽象的纯粹数学模型。施坚雅实际上认为,理想的、标准的市场区域应该是圆形,但在一个地区布满了市场区域后,它们彼此挤压,既无重叠又无空隙时,就变成了蜂窝状,每一个市场区域被挤成了六边形。[1]这样的一个市场区域,其村庄分布按几何学的原则,应该呈六角形排列,以集市为中心,第一个外环有6个村庄,第二环有12个村庄,以后每增加一个外环,都比前一个多6个村庄。从理论上讲,一个市场区域可以有一个外环,6个村庄;两个外环,18个村庄;三个外环,36个村庄;四个外环,60个村庄……而中国的经验数据证明,中国的情况是两环18个村庄。[2]

也就是说,施坚雅首先建立了一个几何学意义上的模型,这个模型可以说是一个先验的模型,施坚雅自己认为,它适用于世界上任何地区,无论是几何学还是经济学都不特别具有中国性。(第21页)以此类推,它们应该也不具有欧洲性或美国性。这个模型对一个市场区域内的村庄数字提供了多种可能性,施坚雅认为他所见到的中国的数据最符合于其中两环18个村庄的这一种。

从上面的说明中可以看出,施坚雅所谓“村庄与基层的或较高层次的市场之比,在中国任何相当大的区域内,其平均值都接近于18”(第22-23页),并不仅仅是指中国各地的市场区域下属村庄数大都在15到20个之间,因而平均值接近于18(虽然施坚雅也确有这种意思),它还有一层进一步的意思,即,与一个市场区域包含6个或36个村庄的模型相比,这些平均值更接近于18个村庄的模型。用他自己的话说是:“比率的变化可以通过从一种每市场18个村庄的均衡状态向另一种状态的模型来得到满意的解释——但不能通过设定每市场6个或36个村庄的稳定均衡模型来解释。”(第23页)

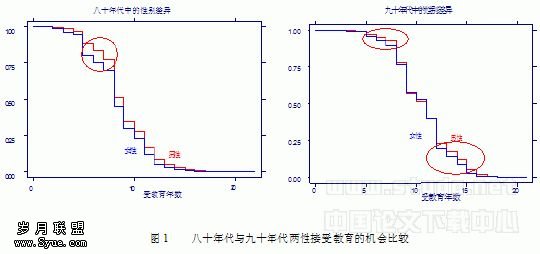

在《中国农村的市场和社会结构》第二部分中,施坚雅描述了市场的密集循环过程:开始时村庄与市场之比比较低,逐渐增长到18,然后达到24-30之间,又发展到30-36之间,这时开始出现小市,随着新的基层市场建立,村庄与市场之比下降,会降到18以下,然而随着村庄的密集,再逐渐上升到均衡模型的平均值。如果假定新一轮基层市场中的第一个要在每个潜在区域都有了12个村庄时才会建立,那么,模型A(代表山区)的临界点是54个村庄,模型B(代表平原)是42个。(第85页及118页注14)这里,“新一轮基层市场中的第一个要在每个潜在区域都有了12个村庄时才会建立”,只是一种假设,如果村庄与市场之比在30左右时新的基层市场即开始建立,这一轮新市场开始时,每个新市场下属的村庄就可能只有五六个甚至更少。

所以,对于施氏理论来说,一个市场区域包含四五个村庄到五六十个村庄的种种情形,都可以用一个市场含18个村庄的模型的密集循环过程来解释,而无法用一个市场含6个村庄或36个村庄的模型来解释。公正地说,村庄与市场之比从5到54,几乎已涵盖了中国的绝大部分地区,仅从这一点来说,施氏理论似乎是可以被认为适用于全中国的。

尽管如此,我们仍然可以说,这个模型看起来并不符合中国的实际情况。毕竟,中国很少能看到正六边形的市场区域,而在村庄与市场之比问题上,施坚雅只知道一个村庄与市场之比超过50的实例(第118页注14),王庆成先生的文章中,则举出了数例包含90余个村庄的集市和为数更多的一村集。其他地区说不定还会有更多有待发掘的史料,表现出与施氏理论差距甚大的情形。

然而,这里我们首先需要明确的是,建立数学模型,利用抽象的模型方法研究到底有没有合理性。我们可以否认建立这类模型的必要性,毕竟,实证分析才是最可靠、最能说明问题的。也可以否认建立这类模型的可能性,因为中国现存史料中可供建立数学模型、进行数学分析的数据不够多。但如果持这类观点,与施坚雅之间就根本不存在对话的基础,彼此的游戏规则不同,完全没有必要去进行任何争论。

如果我们承认数学模型、数理统计和其他各种各样的数学方法作为分析工具有一定的合理性,那么,假定市场区域是圆形,无疑要比假定它是方形、三角形、菱形、平行四边形或别的什么形状更为合理。事实上,有不少中国学者认为中国农村的市场区域基本上是圆形的。而当多个圆形挤在一起,互不重叠亦无空隙时,它们就会而然地变成正六边形。既要建立数学模型,又纠缠于市场区域应该有几条边或几个角,事实上并无多大意义。一个一个地描述具体的市场区域的形状,对个案研究十分重要,但以此对施氏理论模型提出批评,在我看来,同样没有多大意义。

那么,这些工具到底有什么用途呢,一般说来可以认为,研究现实经济时使用的一切理论、方法和工具都可以用来研究经济史,研究当代社会时使用的一切工具都可以用来研究社会史。其间的区别在于,为现实经济建立数学模型,往往是利用大量的已知资料和数据模拟或预测一种经济现象未来的发展趋势,从而为经济决策提供;而在历史研究中建立模型,是为了解释已经发生过的事情,有时是为了推算无法找到的数据。

[1] 施坚雅并没有明确提出理想的、标准的市场区域应该是圆形,但在他的《中国农村的市场和社会结构》一书第一部分的注40中,他引用罗希的理论说明,市场模型有两个必要条件,一是一个市场区域内条件最不利的村民与其他区域内条件最不利的村民相比,其不利之处应该大致相同;二是一个市场区域内条件最不利的村民距市场的距离达到最低限度。第一个条件意味着模型中的所有市场形状和大小应该相同,由于模型中的所有地区都肯定在某个市场区域内,符合要求的市场区域形状就只能是等边三角形、正方形和正六边形;第二个条件则表明,一个多边形的边越多,就越符合要求,所以它应该是正六边形(中文版,第61页)。事实上,正多边形的边越多,也就越接近于圆形,只不过,其他正多边形不能像正六边形那样,拼在一起后,既无重叠又无空隙。在该书第二部分的论述中,施坚雅则明确指出,在一个人群刚开始定居的平原上,最初的市场区域趋向于圆形,随着新的村庄填满了旧有村庄组成的独立圆环之间的空白,市场区域逐步扩大并互相挤压,就变成了蜂窝状,每一个市场区域被挤成了六边形。(第73页及116页注7)

[2] 施坚雅著,史建云、徐秀丽译《中国农村的市场和社会结构》,中国社会科学出版社1998年版,第22-23页。为简便起见,以后凡引用此书时,仅在引文后括注页码,不再加脚注。二

尽管施坚雅认为他的市场模型无论是几何学还是学都不特别具有性,但这些模型毕竟是用于分析中国的,也需要用中国的具体情况来验证。可以说,施氏理论就是在这个验证和应用的过程中逐渐形成的。而理论模型与实证分析的形形色色的矛盾也体现在这个验证和应用的过程中。施坚雅的论证并不能离开中国历史,同样,我在这里的谈论也无法脱离中国的实际情况,但我将尽量尝试在施氏理论的基础上提出问题。

施坚雅在《中国的市场和社会结构》一书中建立模型,如许檀教授所说,把地的空间概念、层级概念引入了原本缺乏空间性、立体性的历史领域,从而开辟了一片广阔的新天地。[1]这个理论,这些模型,能在中国学术研究中产生巨大影响,我想正是由于这个原因。至于他运用模型分析的具体目的,其中一个是估算1948年中国农区各种类型的市场及中心地的总数及化程度,其结果就是这本书第114页上的表6。表中的数据是否合理另当别论,至少施坚雅的分析为我们提供了一种方法、一个思路。[2]

另一个目的如他所言,是为了阐明市场结构的空间体系,从而进一步分析其经济和社会范畴。(第21页)在这个分析过程中,施坚雅把本来只是一种应用工具的模型成为一个完整的市场理论。也正是在这个分析过程中,显示出了理论抽象与实证研究的矛盾。

施坚雅对市场结构的空间体系的分析,是从几何学和经济学开始的。在几何学意义上,这个模型可能确如施坚雅所说无懈可击,但在经济学意义上,就未必同样如此了。从几何学意义讲,圆形彼此挤压后,在没有重叠亦无间隙的情况下,成为正六边形是必然的。如果假定集镇及其周围的村庄占地面积大致相等,无论把它们看作圆形还是六边形,每扩大一圈,也都是恰好增加六个村庄。

从经济学意义看,施坚雅用以支持六边形市场区域下属18个村庄模型的,是一个密集循环理论。在这个理论中,施坚雅提出了一种村庄发展模式。他认为,新的村庄应该建立在与两个(模型A,代表山区)或三个(模型B,代表平原)原有的居民点等距离的位置上,这种选点方式是由运输费用和农业生产力之间的关系决定的。(第73页)

为了论述简单起见,我们只看平原模式。施坚雅提出,在平原地区,村庄最初建立在接近市场的地方,由于运输方便,村庄要发展得相当大后才会有新的卫星村形成。因而,后者必须建立在能使新居民点可使用的耕地达到最多的位置上,即与三个原有的居民点等距离的地方。(第77页)这里不必谈论影响村庄选址的其他因素:水源、河流走向、道路、树林、土质等等,作为一个抽象的模型,舍去这些因素无可非议。在这里,我们准备像施坚雅一样,只考虑运输问题。

一般来说,当新村庄是纯粹由外来的没有土地也没有其他社会关系的移民建立时,有可能会像施坚雅所说的那样,出于既能得到最大量可供开垦的土地,又能不与原有的居民点发生冲突的考虑,选择在与三个原有的居民点等距离的地方。而在既有的村庄由于人口增加,土地距村庄越来越远,不得不建立新居民点时,我们很难想象,相邻的三个村子新增的人口,会不约而同或共同约定,在与三个村庄等距离的地方建立一个新居民点。合理的假设是,最先离开老村庄的居民,应该是那些其土地距村庄最远,已经感受到运输费用造成的负担,同时现有土地又不够用的人。他们在为自己的新居选址时,比较可能选择自己已有土地的边缘,一方面守着已有的土地,一方面面对着可以开垦的荒地,从而变最不利的运输条件为最有利的条件。当然,由于与三个村庄等距离的地方会有较多的可供开垦的荒地,这三个村庄中分裂出来的部分人口都有可能朝这个方向发展,但他们应该不会在三个村庄的中点建立一个新村庄,而是在与中点有一定距离的地方分别建立一个新村庄。也就是说,假定原有的三个村庄分别位于一个等边三角形的顶点,当人口增长达到分裂点后,并不是按施坚雅设想,在这个等边三角形的中心形成一个新村庄,而是在这个等边三角形内形成一个新的等边三角形,三个新村庄分踞三个顶点。

这样一种设想似乎显得不够理性,而施坚雅在谈论农民行为特点时,是把中国农民视为具有经济理性的人,假设农民的行为符合理性选择原则。无论是我在农村时与农民的接触,还是研究近代中国农村时通过史料观察,都可以证明中国农民确实是理性的小农,他们完全知道自己的利益所在,会尽一切可能努力为自己争取最大利益。如果给他们以充分的自由选择的空间,他们会做出对自己最有利的选择。但另一方面,传统社会中的中国农民是一家一户的个体农民,每一个个体为自己的最大利益作出的理性的选择,合在一起时却有可能不符合集体的最大利益。

当然,这里提出的也仅仅是设想,并没有史料做依据,不过,从施坚雅的运输费用与农业生产力的平衡出发,这种设想至少应该是和施坚雅自己的设想同样合理的。

施坚雅对新居民点用了一个词:卫星村。这是个很传神的词,充分说明了这类新居民点的性质。一个星球可以有许多卫星,但三个星球共有一个卫星却不大可能。如果我们进一步把社会因素加入进去(考虑到施氏理论对基层市场社区的分析,加入社会因素是有充分理由的),与三个村庄等距离的地方就更不容易成为首选位置。一个没有外来因素,完全由于人口增长而发生分裂的村庄,其分离出去的人口与原来的村庄有着千丝万缕的社会联系。原有村庄中可能仍居住着他们的祖父母、父母、兄弟和其他亲戚,需要常来常往。原有村庄土地上有他们的祖宗坟墓所在,他们自己将来也仍然要埋葬在其中。存在宗族势力的农村,分离出去的人口仍属于原有村庄的宗族,在最初阶段仍要在原来的祠堂中祭祖。这些都决定新村庄的地址不应该离开原有村庄太远,一般也不会由三个村庄中分裂出来的人口构成。

中国各地都有不少村庄,取名大王庄、小王庄,前李村、后李村,东陈庄、西陈庄之类,从这样的村名中我们可以推断,它们有可能原来就是一个村庄,在过去的年代发生了分裂,至少有这类村名的村庄,应该不会是由邻近三个村庄的人共同建立的。这样形成的村庄,仍然有可能彼此距离相等,但它们是否能发展到人口耕地等也相同,是有一定的疑问的。在王庆成先生的文章中,提到华北有不少只有几户人的小聚居点,自己构不成独立村庄,由附近的村庄代管,是否就是这样的卫星村?

[1] 2004年5月22日在南开大学“中国农村的历史积淀与现代趋向”研讨会上的发言。

[2] 表6的更多的是运用了数理统计中的回归分析法,第124页注47、48给出了具体的回归方程。回归分析法是数理统计中探索变量之间的关系、从而找出这种关系的具体表现形式的最重要的方法,广泛应用于社会和科学。方法本身无可非议,不过,计算回归系数时,要依赖已知的数据,数据越多越准确,计算出的回归方程就越具可用性,而施坚雅所用的资料,却如不少学者指出的,存在致命的缺陷(王先生文章中即提到,施坚雅的一些论述引用的是省志,而省志中记载的市场数通常都低于县志中的记载)。

三

在新集市的形成问题上,施坚雅认为其方式与新村庄的形成相同,即新的市场应该建立在与两个(模型A,代表山区)或三个(模型B,代表平原)原有的基层市场等距离的位置上,这是为了获得标准的18个下属村庄,同时不必侵蚀原有基层市场的领地。(第78-80页)然而,与新村庄建立的情形一样,这个设想也并不十分合理。中国传统社会中农村新集市的建立,像新村庄的建立一样,也有人为设立和自然形成两种情形。人为设立,指或由官府下令,或由地方绅士或彼此邻近的村庄的头面人物倡议设立的集市,这种集市有可能选择与两个或三个原有市场等距离的地方(但也不是必定如此)。至于自然形成的集市,情形就不同了。我们可以设想一下,位于市场区域边缘地带的农民,赶集要走的路相对较远,而他们出售的农产品的买主,可能就住在他们赶集路过的村庄,或者最后一段路与他们同行,于是彼此在路上适当的地方进行交易,例如三岔路口、渡口、凉亭之类人们常常休息的地方,或较大村庄的村头路边。随着人口增长和村庄的密集,这种中途的交易量会越来越大,久而久之,这样的地方就形成了新的集市。特别是对于那些较新鲜、重量较大、消费周期较短的农产品,如蔬菜之类,最容易产生这类市场。通过这种方式形成的新集市的位置,比较可能是在从市场区域边缘到市场之间的某个地点,而不是在与两个或三个原有市场等距离的地方。这样一种设想,尽管与施氏理论有很大不同,但其原则却是一致的:在这里起作用的仍然是赶集距离和市场容量。

我曾亲身经历过一个乡村集市的诞生过程。30多年前,我在云南惠民农场上山下乡,惠民是勐海-澜沧公路上的一个小站,位于山区。公路一侧的一块空地上坐落着几栋房子,包括一个转运站、一个小饭馆、一家国营商店和一家小旅店。转运站承担着商品中转任务,山里的山货土产通过牛帮马帮驮运出来在此装上汽车,外来的商品用汽车运来在此卸下,通过牛帮马帮运入不通公路的深山区。这些房子两两相对,形成了一条十几米长的小街,公路另一侧尚有一个邮政代办所。农场场部和七个生产队分布在公路两边,距公路最远的大约有三公里。

这个地方当地人叫它惠民街,但它并不是集市所在地(云南的集市叫街子,赶集称赶街),尽管看起来它似乎具备成为集市的条件。当时还是计划经济年代,农村集市受到一定限制,集期统一规定为星期日。每逢集期,附近方圆十几公里寨子中的山民(多为佤族和拉祜族)背着各种山货经山路到惠民街,然后再沿着公路走12公里,下到邻县傣族聚居的勐满坝赶街。

惠民农场建立之后,特别是大批知青来到之后,周围地区突然增加大量人口,由于国营农场职工是领工资的,经济实力增长幅度更大。农场职工最初是在街子天拦截赶街的山民,向山民们购买水果、青菜、鸡蛋之类。山民们逐渐发现,把商品卖给农场职工,不会比在勐满坝卖的价格低,多半还会更高。如果山民只需要盐和煤油之类必需品,在惠民街上就可以买到,来回可以少走24公里的路,节省很多时间和力气。于是,越来越多的山民愿意停下来与农场职工交易,甚至主动在农场寻求买主,而最后他们意识到,在惠民街这个各队到场部及各队成员彼此交往都是必经之处的地方摆摊,等待农场职工来交易是最合理的方式;惠民街上的国营商店适应这一新形势,销售商品的花色品种逐渐增加;知青购买的商品扩大到木耳、茶叶、各种干果直至中药材之类可以作为特产带回城市的东西;加上农场自办的职工商店和也为山民服务。我在惠民的最后两年,惠民街终于形成了一个名副其实的街——定期集市。

当然,惠民的例子可能只是那个特殊时期的一个特例,我甚至不知道知青大回城之后这个集市的命运如何。但有几点是明确的,首先,这个集市是自发形成的,完全出于经济原因。在计划经济时期,这个集市事实上是不合法的,它没有被取缔,我想一是由于它实在太小,二是由于它主要是为知青所需。其次,这个地点,肯定不是在与两个原有市场等距离的地方,除了勐满坝和50多公里外的澜沧县城市场外,附近并无其他集市,而赶惠民街的所有山民,以前都是前往勐满坝赶街。最后,它不能取代勐满坝的集市,因为它不能满足山民对坝区产品的需求,山区大部分产品也仍要在坝区寻找市场。

四

把市场结构作为一个社会体系来分析,是施氏理论的一个重要组成部分。而正是在这一部分,我们看到了他的空间结构体系与社会体系的矛盾之处。施坚雅用图解模型说明市场结构,加上数理统计方法的,得出的一个重要结论是,典型的基层市场区域为18个左右村庄,1500户人家,分布在50平方公里土地上。以此为基础,施坚雅建立起他的基层市场社区理论。施坚雅认为,农民的实际社会区域的边界由他的基层市场区域的边界决定,这种区域既是一种社会结构,又是一个文化载体。它与权力结构、宗教活动有很大的一致性,农民在基层市场区域内部通婚,基层市场区域会形成自己的习俗、方言、风味食品、穿衣戴帽的方式、绣花的图案等,不同市场区域使用的度量衡存在巨大差异。总之,基层市场区域是一个农民自给自足的范畴,一个有相当大的分立性的社区。(第44-51页)

然而,如前所述,施坚雅提出新的市场应该建立在与两个(模型A,代表山区)或三个(模型B,代表平原)原有的基层市场等距离的位置上,最终把这两三个市场各自区域中的一部分村庄组合成一个新的市场区域。这里,我们要问一句,如果施坚雅的社区理论成立的话,怎么能想象,在与这样三个社区等距离的地方,会形成一个新的集市,从而把各个方面都存在差异的三个社区各自的一部分融合成一个新的社区?

当然,如果施坚雅的社区理论不成立,融合三个不同市场区域各自的一部分形成一个新的市场区域就没有多大困难。我们也不否认,新市场事实上可能会在距原有的两个或三个市场等距离的地方产生。问题在于,施坚雅的社区理论恰恰是在分析了作为空间体系和体系的市场结构之后形成的,此后,又是施坚雅自己,在论证了一个农民对他的基层市场区域的社会状况有充分良好的了解,而对基层市场区域之外的社会区域却全无了解(第45页)之后,又用图解的方式告诉我们,新市场是如何把原有市场范围内边缘地带的村庄变成了自己的腹地的(第79页图5.5)。

在《中国农村的市场和社会结构》一书第41-42页的表1“基层市场社区的平均面积和人口”中,施坚雅计算出的市场社区平均人口最高的是8870人,典型的情况则是7870人。而在王庆成先生的文章中,河北山东山西40余州县中,竟有18个市场圈人口在万人以上。最高的是直隶的栾城县,市场圈平均人口达29052人。固然,以这种非常具体的实例批评一种抽象的理论并不一定合适,假如问题只在于不同人口密度下的市场区域会有多少人口,那么有许多实例与理论估算不符是完全正常的,并不能说明理论本身存在重大缺陷,何况施坚雅的估算乃是平均数,实际数值必然有高也有低。但站在施坚雅的社区理论角度看,一个农民对一个人口不足9000的基层市场区域的社会状况可能会有充分良好的了解,但对一个人口将近3万的区域,他还能够有这样的了解吗?此外,王庆成先生文章中的实例并不是个别的特例,而是在华北占了相当大比例的现象。施氏理论实际上对这种情况是无法解释的。[1]

[1] 施坚雅自己也承认“在一个包含了50-75个村庄的体系内,几乎无法实现充分的了解和有效的一致性” (第105页)。他的解释是这样的体系已因的而变成了“现代贸易区域”,但这种解释显然不符合晚清华北的实际情况。

五

在施坚雅的理论中,密集循环过程占有一个重要的地位。在这个过程中,随着人口增长,村庄密度也不断提高。每经过一个循环过程,集市与村庄之比达到一个新的平衡。最初是一群群离散的村庄稀疏分布,当新建村庄把空白逐渐填满时,整个模型达到一个稳定的平衡。此后,新的村庄无法向市场区域之外扩张,形成更大的市场区域,而是不断地在与两个或三个邻近村庄等距离的地方建立,村庄密度达到一定程度,新的市场就会形成,原有的集镇成为高一层次的市场,整个体系再一次达到稳定平衡状态。

初看起来,这一过程似乎是合理的。但是,这一过程不可能无限重复,尽管中国的人口确实在不断增长。按照施坚雅本人的观点,新定居点的建立,是由运输-生产平衡决定的。然而,在全部荒地(至少是较大面积成片的荒地)都已获得开垦的地方,新增人口的生活,或是靠开垦相对贫瘠、以前人们不愿开垦的土地及大块耕地之间的边边角角土地和河滩沟边等;或是在原有土地上投入更多的资本和劳动,提高农业生产力;或是发展工副业生产等等。这种时候,再建立新的居民点就没有必要了,因为运输对这些方面的发展不构成主要问题。[1]在人口继续增长,而村庄并没有继续增多的情况下,如果原有集市不能容纳不断增长的人口,会发生什么情况呢?毕竟,决定市场交易量的是一个市场区域中的人口数量,而不是村庄数目。所以,可能会出现这种情况:随着人口增长,原有市场的容量不足,从而出现了新的市场,但由于村庄不再进一步密集,这些新市场的下属村庄数目永远也达不到模型要求的标准数18。

另一方面,如前所述,施坚雅曾假定,新一轮基层市场建立的临界点可以是54个村庄或42个村庄,当新的基层市场一个又一个地建立时,村庄与市场之比下降,会降到18以下,然后随着村庄的密集,再逐渐上升到均衡模型的平均值,原有的基层市场上升为高一层次的市场。集市,如施坚雅所说,是有一定的设施的,[2]如果一个集镇随着市场圈人口增长和交易量的不断扩大,市场设施也不断增加,达到能够容纳周围四五十个村庄商品交易的程度,同时市场容量还有继续扩大的潜力,而这一地区的市场密度又已达到一定程度,以至市场区域面积不是很大,距集镇最远的村庄居民也并不需要走很长距离才能赶集,这样的一个市场是否一定会分裂,农民是否会放弃现成的市场设施,放弃习惯了的市场位置甚至交易对象,去建立一个新的市场呢?一个庞大的有几十个村庄的市场圈,真的会下降到只剩下十几个甚至几个村庄,然后才再度上升到18个村庄吗?尤其是在这个市场并没有衰败,反而上升为中间市场,商品集散功能更强大的情况下。

我设想,像村庄在达到一定程度后不再进一步密集一样,市场在达到一定程度后也有可能不再进一步密集,而只有市场圈中的村庄数增长。这种情况下,市场模式仍然可以符合施坚雅的六边形模式,只不过是变成了符合36个或60个村庄的模型。

即使边缘地带形成了新的市场,附近的农民是否会仅仅由于距离的原因被吸引到新的市场去?在王庆成先生的文章中,提到有一些村庄不赶距离最近的集,却要赶比较远的集。有没有可能,比较近的集市形成得晚,集市规模小,所说的村庄居民已习惯原有集市,认为那些集市更能满足自己的需求,因而对新出现的集市不感兴趣?

按照施坚雅的说法,在密集循环过程中形成的高层次市场,同时仍然行使基层市场的功能,它的基层市场区域仍然是18个村庄。这样的集镇,它的集市常常有大集小集之分,大集行使中间市场职能,小集行使基层市场职能。较高层次的集镇可能确实如施坚雅所说,有大集和小集之分,但小集可以只行使基层市场职能,大集却未必只行使中间市场职能,有什么能阻碍农民在大集日一次满足他对基层集市和中间集市的全部交易需求呢?而如果农民可以在中间市场上一次满足他的全部交易需求,他又为什么一定要分别赶不同的集市呢?

如果我们把这几方面的设想综合考虑,在人口充分密集后,是否有可能出现下面的情况之一:

1、在密集循环过程中,随着人口增长和商品交易量的扩大,集市的容量也不断扩大,市场圈从18个村庄扩大到了36个或60个或更多的村庄,从而改变了这一地区的市场体系模型。既然六边形模型本身提供了多种可能性,为什么要坚持18个村庄这一种模式呢?(其实,从《中国农村的市场和社会结构》图5.3到5.5(第75、78、79页),市场区域已经发展到了三个外环,只是施坚雅认为,此时沿市场边缘应该形成一系列新市场,最终各个市场区域的所有外环都将分别成为这些新市场的下属村庄。)

2、原有的基层市场上升为中间市场,同时周围也形成了一圈新的基层市场。但这个中间市场自身的基层市场区域并没有下降到18个村庄,新形成的基层市场也没有获得标准的18个下属村庄。如果考虑到六边形模型的要求,新的中间市场,其基层市场区域可能有36个下属村庄,而周围的新的基层市场则可能只有6个村庄。这一设想违背了“模型中的所有市场形状和大小应该相同”这一原则,不过,如果新的中间市场的基层市场区域内的农民,可以在大集日一次满足他对基层集市和中间集市的全部交易需求,尽管居住在边缘地带的农民赶集时走的距离较长,但与其他市场区域内条件最不利的村民相比,并不一定处于更为不利的地位。当然,这个设想还会产生一个问题:如果基层市场区域面积不是同样大(中间的大,周围的小),新形成的一圈基层市场就应该多于6个,似乎会破坏六边形模型。不过,在这样一个模型中,如果假定新形成的基层市场形状和面积相等,它们的数目就很可能是6的倍数,六边形模型仍然可能成立。

其实,施坚雅的理论也是可以支持这种设想的。他提出新市场要建立在与两个或三个原有的市场等距离的地方,一个目的是为了获得标准的下属村庄,同时不侵蚀原有市场区域村庄环的完整。(第78-80页)如果事实确是这样的话,在密集循环过程中,就有可能出现原有市场区域一直保持18个村庄,而新市场的下属村庄从五六个开始,最后逐渐上升到18个。即是说,施坚雅所说随着新的基层市场建立,村庄与市场之比下降,降到18以下,应该是指由于新市场下属村庄较少,造成了平均值下降,而不是新市场的成立使老市场下属村庄数下降。既然在原有市场上升为高一层次市场的过程中,可能出现过原有市场区域较大,周边的新市场区域较小的情况,那么,这个态势最终会固定下来,成为一种新模式,也不是不可想象的。

3、原有的基层市场也许上升也许没有上升为中间市场,但周围新形成的市场始终保持小市的形态,即交易商品仅限于农产品的平行交换,只是为了满足本地自给自足的需求,实际上不提供劳务或输入品。王庆成先生的文章中提到了华北存在一些一村集,可能就属于这种情况。施坚雅是把这种小市当作过渡形态,不视为一个市场层级的,这类小市在商品流通方面也的确不起多大作用,但在实现村庄居民农产品自给自足方面却相当有效。

4、在密集循环过程中,随着人口增长和商品交易量的扩大,集市容量不断扩大,市场圈从18个村庄扩大到了更多的村庄,比如60个甚至更多,同时基层市场功能升级,上升成为中间市场,但它周围并没有形成新的基层市场。

最后这个设想与施坚雅由传统的变化到近代的变革理论不同,施坚雅的理论是,市场体系在变革过程中,首先是出现大量新的基层市场,然后随着现代贸易中心的发育,基层市场又逐渐消亡,最后只剩下由中间市场或是更高层次市场形成的现代贸易中心,这时,市场圈也扩大为60到90个村庄。(第102-104页)而这里所设想的情况,仍然属于传统的变化范畴。

在施坚雅的理论中,对传统体系中的中间市场没有明确的定义,只说它在各方面都处于中间地位。但在具体描述中提出,中间集镇上包括为行商提供商品的店铺和兼具批发零售功能的商号。(第6、38页)那么,只要一个市场具有批发功能,一个集镇上有中间市场应有的设施,只要它能够满足农民和商人对一个中间市场的要求,即使它没有下属的基层市场,应该也可以把它视为一个中间市场吧?

以上种种设想的依据其实仍然来自于施氏理论。

施坚雅在《中华帝国晚期的城市》中,提出了他的另一个著名理论——巨区理论。即进行城市化研究时应把中国农区分为几个大区。不论施坚雅提出的具体的分区是否合理,这个观点本身应该说是极有见地的。以中国这样一个地域广阔,人口众多,环境复杂,社会经济发展又极不平衡的国家,无论是研究城市化问题还是其他问题,把整个中国作为单位,或以省份等行政区作为单位,都是不相宜的。

然而,尽管施坚雅的市场理论是他的城市化理论的组成部分,甚至可以说是一个基础;尽管正是他本人在进行中国城市化研究时提出了分区观点,而且认为地区间只有脆弱的联系,每个地区城市化的程度和城市体系都有自己的特点,发展周期有自己的节奏;[3]尽管他的分析框架本身就提供了多种可能的模式;他研究中国农村市场时却仅仅选择了其中的一种,把这一种模式应用到了全中国。我想,施坚雅的理论看起来既符合又不符合中国的实际,给人种种矛盾的印象,可不可能这是其中一个因素呢?历史是在时空中变幻的,是否有可能,在中国的不同区域,市场结构按照施坚雅的理论抽象后,分别适合于六边形模型的不同模式?是否有可能,一个地区的市场结构在发展过程中——按照施坚雅的说法,经过一次密集循环过程,达到新的稳定平衡——没有保留原有的模式,而是由一种模式变形成为另一种模式?

所有这些问题均属空拟,既无充实的史料作依据,暂时也不可能有什么答案。我目前更没有能力像施坚雅那样建构一个完整的理论体系——尽管以现在的计算机技术,做一个类似的模型要比施坚雅当年容易得多——只好说是一种另类的思考。不过,愚者千虑,或有一得,希望我的文章能引出同行们的批评,更希望能引出研究者的真知灼见,即或不然,只要有读者以为读这里写的这些文字尚不至于是虚掷时间,我也就可以安心了。

[1] 施坚雅的模型的假定前提是:同纬度的平原,各种资源均匀分布(第21页),那就连相对贫瘠的土地和河滩沟边之类土地都不存在,建立新居民点就更无必要了。

[2] 当然,有些基层集市是在村庄附近的空地上聚会,并没有什么固定设施,不过,能升级为中间市场的集市,应该不在此列。

[3] 施坚雅主编《中华帝国晚期的城市》,叶光廷等译,中华书局2000年版第242-252页。我以为中国各地区确实有各自的发展特点,但并不赞同施坚雅对各巨区之间联系的弱化。