“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨(下)

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

所谓"选精法",即从有关史料中选取一两种据信是最重要者(或是最典型、最有代表性者),以此为据来概括全面。在建构"宋代江南农业革命"说时,这是最常见的方法之一。

在以前宋代江南亩产量研究中,使用"选精法"颇不少见。有关宋代江南亩产量的记录为数不少,仅斯波义信《宋代江南史研究》中所收集者即达180余例之多(如果把各例中所包含的亩产量数字都列出来,总数还更多得多)(注:斯波义信:《宋代江南经济史の研究》,第140-141页。其中的一例(1237年常熟县学田籍)就包含了114个产量数字。)。这些数字彼此相差甚大,且有显著的时空分布差异(注:如斯波氏所列出者中,低者仅0.13石,高者则达5石,相差竟达37倍之多。又,斯波氏收集的185例亩产量记载,从时间分布来看,北宋仅有5例,其余都是南宋的(其中又特别集中于南宋后期);从地域分布来看,秀州(嘉兴)只有2例,湖州有15例,常州有58例,而苏州则多达110例。)。一些学者在研究亩产量时,通常是从这些记载中挑选出一两条,以此为据来推导出其结论。例如前引余也非对两宋江南亩产量的估计和顾吉辰对北宋江南亩产量进行估计时,都只列出了一条证据。漆侠估计南宋太湖流域亩产量为六七石,因其未注明史料依据,兹可不论(注:漆侠在《宋代社会生产力的及其在古代经济发展过程中的地位》及专著《宋代经济史》(第2、26、175页)中,多次说到太湖流域亩产六七石,但均未注明史料来源。查该论文的"中国封建时代各时期亩产量数字表"及该专著第135-137页的"宋代各地亩产量数字表",亩产六七石的记录均只有一条(即政和7年明州亩产量的记载)。此条史料原文为"讯之老农,以谓湖(明州广德湖--引者)未废时,七乡民田,每亩收谷六七石,今所收不及前日之半,以失湖水灌溉之利故也"。但这已明说是谷。在前一表中,漆氏未注明此条史料说的是米还是谷;但在后一表中已注明是谷而非米。因此漆氏关于南宋江南亩产六七石的估计依据的肯定不是这条史料。但究竟依据什么史料,因漆氏未加注明,因此不知据何而得。)。他又认为南宋江浙亩产五六石,而闵宗殿已明确指出漆氏此说所凭只有一条史料,即高斯得《耻堂存稿》卷五《宁国府劝农文》中说到的"浙人治田,……其熟也,上田收五六石"(注:闵宗殿:《宋明清时期太湖地区水稻亩产量的探讨》。)。亩产五六石的记录在宋代史籍中仅此一见,也是宋代史料中可见到的最高产量记录(注:吴慧:《中国历代粮食亩产量研究》,第160页。)。因此漆氏实际上是选取宋代水稻最高亩产量的惟一例子,以此作为江南的普遍亩产量。余氏、顾氏等对史料的掌握情况如何不得而知,但从漆氏《宋代经济史》中对田?租(特别是官田、学田田租)进行分析时所引用的史料来源看,斯波氏所收集的史料,漆氏也都掌握。从这么多的史料中挑选出一条,当然是使用"选精法"了。

"选精法"也被常常用于对技术进步的研究中。如前引伊懋可、斯波义信、大泽正昭等人所作的所示,宋代江南农业技术有多方面的进步。许多学者就是从这些进步中挑选出一两种,作为导致"农业革命"的主导因素的。典型的例子之一是占城稻的引进。何炳棣、张德慈(T.T.Chang)、加藤繁、天野元之助、周藤吉之等都认为占城稻的引进引起了宋代农业革命(注:参阅游修龄《占城稻质疑》。)。其中又以何炳棣的表述最有代表性。他认为:占城稻早熟而且耐旱,而这些正是传统中国水稻品种的不足。因此占城稻引进后,导致了稻作向供水较紧的高田地区扩展,并引起农民致力于培育早熟品种。早熟品种的进一步发展,又大大保证了一年二熟制的成功,从而成为过去一千年间中国土地利用和粮食生产的第一次长期的革命。何氏并指出:南宋时期的苏南、浙江、福建和江西,是古城稻传播的主要地区;在这些地区,占城稻对粮食生产和人口的影响已经明显(注:何炳棣(Ho,Ping-ti):Studies on the Population of China,1368-1953,Harvard University Press 1959年版,第8章第1节。)。因此,尽管何氏并未特别加以强调,但是从上面的引文中可以看到:占城稻的引进,乃是引起宋代江南农业革命的关键因素(注:如前所述,在大泽正昭对以往学界宋代江南农业技术进步的研究所作的总结中,"占城稻的广泛种植以及一年二作制的普及"也被许多学者视为最重要的因素之一。)。与此相类的是漆侠对江东犁所起作用的评价。他认为"曲辕犁的发明,对宋代农业生产的发展起了重要作用",而"两浙路所使用的是当时最先进的曲辕犁"(即唐代陆龟蒙《耒耜经》所记述的江东犁);"从北宋仁宗时候朱长文的《吴郡图经续志》到南宋孝宗初年范成大的《吴郡志》都原封不动地照抄了《耒耜经》,称吴地的'农器甚备',为全国之最,无怪乎两浙路农业生产居全国首位了"。同时他在以太湖流域为中心的两浙路,由于有了"最好的耕犁"和因"人多地少"导致的充足劳动力,因此"精耕细作方法发展到一个新的高度",产量既高且稳,成为宋代著名的粮产区(注:漆侠:《宋代经济史》第110、178页。)。由此可见,江东犁在宋代江南农业发展中起了极为重要的作用。像"宋代江南农业革命"(假如真有的话)这样一个重大现象的出现,原因当然极其复杂。从众多的原因中选出一两个来对这个历史现象进行解释,当然是因为有关学者认为这一两个原因是关键,因此他们使用的也是"选精法"。

尽管以上学者在有关研究中投入了很大精力,而且也提出了不少颇有见地的看法(例如新作物品种引入对中国农业的影响),但是如果对他们使用"选精法"所得出的结果进行分析,可以发现上面所列举的结论都十分脆弱。例如在亩产量研究中,我们并不否认宋代江南某些地方、某些时候曾有过高产的情况。然而问题在于:在任何时代和任何地区,个别的高产记录都不难找到;但对于一个地区的一般亩产量的研究而言,这种个别的高产记录并没有多大意义(注:游修龄指出:一般而言,最高产量的记录往往是平均产量的3-5倍。见游修龄《太湖地区稻作的起源及其传播和发展问题》,原刊于1985年,后收于游氏《稻作史论文集》,中国农业技术出版社1993年版。)。如果只凭一两个高产记录就能断言一个地区亩产量普遍很高,那么就会得出该地区的亩产量在几百年、上千年中都没有变化可言的结论来。就江南来说,早在孙吴时代就已有亩产3石的例子(折为宋制相当于亩产1.3石)(注:据《三国志》卷六○《钟离牧传》,会稽钟离牧在永兴种稻田20余亩,以稻与县人,县人"率妻子舂所取稻得六十斛米",以还牧。换算为宋制,相当于亩)产1.3石米(换算标准参见李伯重《唐代江南农业的发展》,第10-13页。),比上述南宋常熟、嘉定、平江府的学田、职田和官田上的绝大多数亩产记录都要高出很多。但是难道我们可以据此认为孙吴时江南的亩产量就已超过一千年后常熟、嘉定、平江府的亩产量水平了吗?可见,选取一两个例子作为代表来评估一个地区的平均亩产量是十分不妥的。

在关于技术进步对农业变化的影响方面,使用"选精法"所得出的结论也都同样经不起推敲。例如就受到大多数学者肯定的占城稻引入这一重要技术进步而言,姑假定这种稻种确实优秀(这种稻种自身的问题在下面还要讨论)而且被引种到了江南,也不一定能够对宋代江南农业发生重大影响。从斯波义信收集的宋代江南关于占城稻的记载来看,当时占城稻主要是种在苏、湖两州某些地方的"高田"上,种植非常有限(注:见渡部忠世、樱井由躬雄主编《中国江南の稻作文化--その学际的研究》,日本放送出版协会1984年版,第120、122-124页。)。如果占城稻种植并未在大范围内得到普及,就说有一个以占城稻引进为中心的农业革命,当然很难有说服力。同样地,姑假定江东犁确实是一种最好的或最先进的耕犁(该耕犁的缺陷在下面还要讨论),它要在宋代江南农业发展中起重大作用,也必须以得到普遍运用为前提。但是在宋代史料中,我们并未发现使用这种耕犁的证据(注:漆侠认为这种耕犁得到普遍使用,其证据是:《吴郡图经续志》和《吴郡志》都原封不动照抄了《耒耜经》,并称吴中"农器甚备"。但是《耒耜经》的有关文字在明清江南方志中经常被抄录,而据《天工开物》等史籍,我们知道至少自明代后期以来江南就很少用牛犁。因此抄录前人著作并不能作为江东犁使用的证据。)。宋代两浙地区所使用的耕犁,今天惟一可以看到具体形状者是楼璹《耕织图》中的耕犁,但这种耕犁在构造、大小以及牵挽方式上均与江东犁有很大不同(注:楼璹:《耕织图》中的耕犁不仅比江东犁小得多(只需一牛牵挽),而且在结构上也有所不同(没有策额、压镵)。参阅大泽正昭《唐宋变革期农业社会史研究》,第74页。)。因此宋代两浙耕犁显然与江东犁不是同一物(前者是否为后者的改进形式也尚难断定)。更何况楼璹《耕织图》中所反映的浙西山区的生产情况,与江南平原有颇大的差别(注:参阅大泽正昭《陈旉农书の研究》,第40-44页;同氏《唐宋变革期农业社会史研究》,第239、242、248页;足立启二:《宋代两浙におけゐ水稻作の生产力水准》。),因此这种耕犁是否曾使用于江南平原也还有待研究。由于宋代江南到底使用什么样的耕犁至今还不清楚,因此说江东犁的运用对宋代江南农业发展起了重大作用是缺乏根据的。

由于"选精法"将问题看得过分简单,因而本身也包含着自我毁灭的成分:倘若它所选出的那一两个例证经不住推敲,那么由此推导出来的整个结论也就不攻自破了。就亩产量而言,顾吉辰赖以得出"北宋苏州一带亩产米4石"的估数的惟一根据,是郏dǎn亶《水利书》中的一段话(注:此段文字为:"国朝之法,一夫之田为四十亩,出米四石,则十八万夫之田,可出米七十二万石矣。")。而闵宗殿已指出顾氏因未读懂此段文字而对其义作了错误的理解,所以根据这种误解而得出的结论也就失去了根据(注:闵宗殿:《宋明清时期太湖地区水稻亩产量的探讨》。)。漆氏说南宋以太湖流域为中心的两浙路亩产高达5-6石,所依据的只是高斯得所言。但天野元之助早已指出高斯得所说的产量是谷而不是米;如果折为米,就只有一半(即2.5-3石)(注:天野元之助:《中国农业史研究》增补版,御茶の水书房1979年版,第256页。)。而闵宗殿更已明确指出漆氏在此问题上是弄错了(注:闵宗殿《宋明表时期太湖地区水稻亩产量的探讨》。令人不解的是,闵氏已于1984年指出漆氏的错误,但漆氏在1986、1987年刊出的著作中,却依旧坚持上述错误。)。这个错误对亩产量评估的影响当然是非常大的,因为是米还是谷,二者相差大约一倍之多。况且这条史料已明说这是上田的产量而非一般产量。至于漆氏所说这一地区南宋时亩产达到6-7石米,如果依据的是关于政和七年明州广德湖周围七乡的记载的话,那么也是犯了同样的错误,更何况这条材料是否可靠,也还成问题(注:首先,该条史料已明说这是"讯之老农",而老农又是回忆多年以前的情况。因此所说的亩产六七石谷不是当时可以查考的情况,而只是一种关于过去的传言。其次,南宋初期该地(广德湖周围)营田的田租,上田为4斗米,中田3.6斗,下田3斗(漆侠对上田田租作过校正,见漆氏《宋代经济史》第312页)。换言之,当时该地上田亩产量只有0.8石。北宋后期亩产量可能高些,但是要说一般亩产量(六七石谷,折米约3-3.5石)要比南宋初年的上田亩产量高出3倍,显然是不太可能的。)。

在技术进步的问题上情况亦然。关于占城稻,游修龄已指出:首先,古人关于占城稻的记述颇多紊乱不清之处,而近代学者在使用这些记述时并未从农学的角度出发进行甄别,因此他们关于占城稻问题所做出的结论当然也就很成问题了。其次,关于占城稻所起的作用,以往学者所论也有错误之处。占城稻的基本优占是耐旱和对土地肥力要求不高,而这两个优点对于低湿多水、土壤肥沃的江南平原农田来说,并没有很大的意义。第三,一般认为占城稻还有一个重要优点--生产期短,并认为这个优点使得稻麦两作成为可能。但是把占城稻都说成是早熟稻,是不正确的(注:游修龄:《占城稻质疑》。)。姑不论此,即使占城稻真的都是早熟稻,它也不可能引起稻麦二作制在江南的普及(注:早稻的栽插时间早于夏麦的成熟时间,因此在同一块土地上,在麦未收割以前,决不可能整地、插秧(参阅李伯重《"天"、"地"、"人"的变化与明清江南的水稻生产》)。此外,大泽正昭也指出:凭南宋江南的水稻和麦的品种(除传统的黄绿谷外),要进行稻麦一年二作是十分困难的。因此之故,《陈旉农书》并未积极提倡稻麦复种(大泽正昭:《陈旉农书の研究》,第75-76页)。)。关于江东犁,情况也一样。这种耕犁一向受到许多学者的高度评价,但其实用性究竟如何,则讨论不多。事实上,这种耕犁显然不很适合江南水田生产条件。首先,其规制十分庞大,必须双牛才能牵挽(注:按照《耒耜经》中所说的尺寸,该犁长达2.3丈,比近代宁波一带使用的曲辕犁长出三分之一,超过今日河西走廊还在使用的二牛抬杠长直辕犁,与唐代南诏地区使用的二牛抬杠长直辕犁相近。见李伯重《唐代江南农业的发展》,第94页。)。在田块狭小的江南水田中作业,显然并不很实用(注:贾思勰说:若犁身长大,则转弯幅度必大,"回转至难、费力"(《齐民要术•耕田第一》)。王祯则说:"中原地皆平旷,旱田陆地,一犁必用两牛、三牛或四牛。……南方水田泥耕,其田高下、阔狭不等,一犁用一牛挽之,作业回旋,惟人所便。此南北地势之异宜也"(《王祯农书》卷二《垦种篇第四》)。)。其次,它在结构上也还有缺陷,需要加以改进(例如精简策额、压镵)(注:参阅大泽正昭《唐宋变革期农业社会史研究》,第74页。)。而且,陈恒力和游修龄都已指出:江南(特别是太湖地区)的水田土壤粘重,一般牛耕既浅而又不匀。如用铁搭,虽然功效较低,但可翻得更深;因此牛犁的效果明显不如铁搭(注:陈恒力:《补农书研究》增订本,农业出版社1963年版,第129-130页:游修龄:《中国稻作史》,中国农业出版社1995年版,第146页。)。因此,既然占城稻、江东犁并不具有以往所认为的那些优点,建立于其上的"宋代江南农业革命"说也就不攻自破了。

四、"集粹法":导致"虚像"的另一主要研究方法

为了避免"选精法"这种弊病,许多学者力求使用更多的证据,以便对现象进行更全面的分析。而这里所说的"集粹法",就是一种常用来替代"选精法"的研究方法。

所谓"集粹法",就是在对发生于一个较长的时期或/和一个较大的地区中的重大历史现象进行研究时,将与此现象有关的各种史料尽量搜寻出来,加以取舍,从中挑选出若干最重要(或最典型、最有代表性)者,集中到一起,合成一个全面性的证据,然后以此为根据,勾画出这个重大历史现象的全貌。

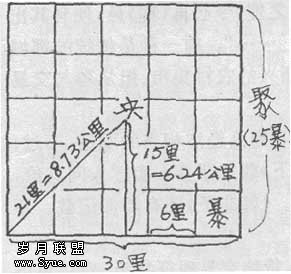

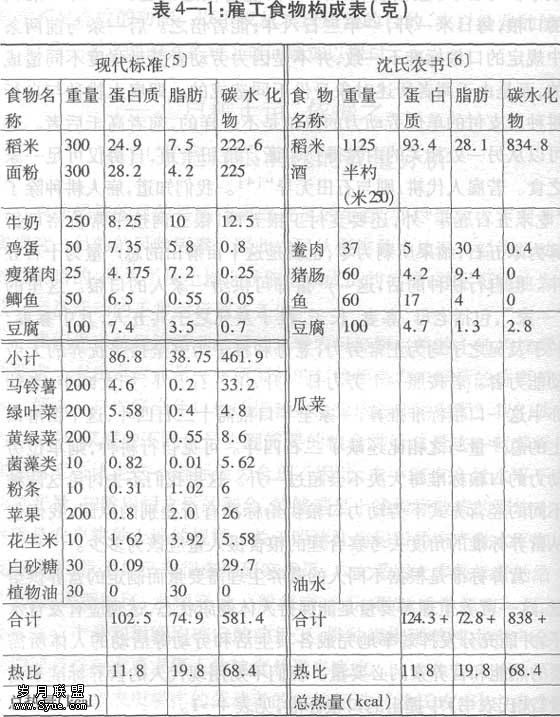

在宋代江南农业史研究中,"集粹法"在亩产量研究中运用最为普遍。典型的做法是:从大量的亩产量记录中,选出几个具有代表性者,由此而推导出关于该地区平均亩产量的一般性结论。例如闵宗殿对宋代太湖地区的亩产量记载进行了筛选,摒弃了最高和最低的极端例子,从比较"中间"的记录中挑选出了范仲淹、方回、陈傅良、高斯德以及王炎等人对江南水稻亩产量的估计(这些估计都在2-3石之间),以此作为依据,得出宋代江南太湖地区亩产米2.5石的结论(注:闵宗殿:《宋明清时期太湖地区水稻亩产量的探讨》。)。闵氏之所以挑选这几个例子,当然是由于他认为它们是较好的证据。在此意义上可以说,他所用的就是"集粹法"。

在农业技术研究中运用"集粹法"的典型例子,可见于梁庚尧对南宋稻作技术的研究。梁氏将周藤吉之、天野元之助、赵雅书、陈良佐等所指出的南宋农业技术各方面的进步作了综合,认为在南宋"江、浙、闽、蜀等人口稠密地区"的稻作技术,大致包括以下内容:(1)整地除用犁外,又使用耙、耖多次打、压田土;(2)经过浸种、催芽、育苗等过程,然后才移植秧苗于田间;(3)致力于肥料的搜集和处理,重视施肥;(4)增加除草的次数;(5)中期排水,然后再车水入田;(6)重视灌溉,如水车的使用、灌溉设施的建设和维护等(注:梁庚尧:《南宋的经济》,台北联经出版事业公司1984年版,第155-156页。)。梁氏所列出的这些技术,确实代表了宋代(特别是南宋)南方水稻栽培技术中最优秀者,由这些进步所构成的总体图像,是"精耕稻作技术已达于纯熟"。在另一著作中,梁氏又明确指出:南宋苏州农民,必须和江、浙、闽、蜀等地狭人稠地区的农民一样,投入大量劳力于整地、育苗、施肥、插秧、除草、灌溉等工作,甚或尤有过之,因此到南宋晚期,苏州在精耕细作方面,已具有超出其他地狭人稠地区的特殊地位(注:梁庚尧:《宋元时代苏州的农业》。)。因此他前面归纳出来的那种已达于纯熟的精耕稻作技术,自然主要是江南(特别是苏州)所普遍使用的技术了。然而这里要指出的是,梁氏所列出的这些技术,若逐一来看,却是出自不同地区。因此,梁氏实际上是将南宋各地出现的各种最佳单项技术集中到一起,作为南宋江、浙、闽、蜀等人口稠密地区(特别是以苏州为中心的江南地区)农民所普遍使用的技术。由此可见,他所使用的方法,属于"集粹法"无疑。

从表面看,"集粹法"克服了"选精法"看问题过分简单化的弊端。但是对这种方法做进一步的分析,可以发现依然存在严重的问题。

首先,尽管使用"集粹法"的学者力图选取具有较有代表性(或普遍性)的例证作为分析的基础,但事实上他们却往往未必能够做到这一点。这种情况在亩产量研究中最为明显。例如闵宗殿在对宋代江南亩产量作估计时避免使用最高或最低的极端性例子,但是对他所选取的例证进行仔细分析,可以看到这些例证仍然存在问题。首先,陈傅良、高斯德所言,并不一定是本文所说的江南(或闵氏所说的太湖地区)的情况,兹可不考虑(注:陈、高二人所言,均出自其所作劝农文。而大泽正昭指出:宋代(主要是劝农文),说"浙间"、"闽、浙",并不能说就是"浙西"(特别是江南平原),而更可能是指"浙东"。见大泽正昭《唐宋变革期农业社会史研究》,第242页。)。其次,余下的范仲淹、方回、王炎所言,分别是北宋中期苏州、南宋后期湖州以及嘉兴魏塘一带的情况。其中,魏塘是一很小地域,其情况在较大范围内未必具有普遍意义,兹可从略。就苏、湖二州两个较大地域的情况而言,我们可以看到:即使在同时、同地记载亩产量的史料中,也不难发现与闵氏所用例证大相异趣的证据。例如北宋中期苏州的亩产量,范仲淹本人也说过中田亩产量为1石,乐全的说法也与此相同,而且还得到稍后熙宁八年记载的支持(注:《范文正公集》卷八《上资政晏侍郎书》;《乐全集》卷一四《刍尧论》;《续资治通鉴长编》卷二六七,熙宁八年八月戊午记事。参阅斯波义信《宋代江南经济史の研究》,第140-141页。);南宋后期湖州的亩产量,据比较具体而准确的13个寺田的地租量推算,也仅在0.6-1.9石之间(注:《两浙金石志》卷一五《长兴州修建东岳行宫记》。参阅斯波义信《宋代江南经济史の研究》,第140-141页。)。也就是说,更多的史料中所记载的亩产量,都明显低于闵氏所选取的例子中所记载的亩产量。对于这些差异以及为何要采用高数而非低数,闵氏未作出解释。因此,尽管他避免使用最高或最低的亩产量数字,但是他所选取的例证实际上仍然属于偏高的一类,因此其结论也难免会偏高。

其次,使用"集粹法"的学者在例证的使用上,还常常忽视所选例证的时空局限性。这在技术进步问题上尤其明显。我们知道,任何一个时代的农民,都只能使用一种具体的方法耕作,而这种方法常常也只适用于某一具体的地区。因此,梁氏所描绘的那种精耕稻作技术,如果真存在的话,那么还需要举出证据,说明它到底运用于哪个确切的地方。他说苏州在精耕稻作方面领先于其他地区,因此含蓄地认为这种技术的运用以苏州最为典型,不过对此却未提供具体的证据。事实上,如果仔细分析梁氏所说的各项进步,可以发现有许多实际上与苏州以及江南并无关系。例如,使用耖的记载虽然出现于南宋初年,但仅见于楼璹在于潜县令任上写的《耕织图说》,尚未有证据表明其运用范围已超出了于潜县所在的浙西山区。在肥料的使用与收集方面,虽然从《陈旉农书》所记来看,南宋江浙肥料种类颇不少,肥料加工技术也颇有进步,但是《陈旉农书》所反映的是江南平原以西"高田地带"的生产情况,而与江南平原的生产情况有明显不同。在江南,大田基本上不施基肥,而追肥也只是耘田时将所耘杂草按入田泥中,使之腐烂作肥而已(注:李伯重:《宋末至明初江南农业技术的变化》。)。至于农民收集肥料,宋代江南文献中也仅有一条记载,说的是南宋苏州农民捞取河泥(注:即毛栩的《吾竹小咏•吴门田家十咏》中一首诗。)。而在北宋,甚至连这样的记载也未发现。这并不奇怪,因为从后面引用到《吴郡志》卷一九水利上二中的一段记述来看,当时苏州农民常常采用"易田"之法进行休耕,并让洪水淹没田地,从而从沉淀下来的泥土中获得肥力。这些都表明了宋代肥料生产与使用技术的落后。据此,宋代江南农民并未"使用耙、耖多次打、压田土"和"致力于肥料的搜集和处理,重视施肥",其精耕稻作技术也尚未纯熟。足立启二、大泽正昭等的研究也证实:在江南"低田地带",稻作技术仍然颇为粗放,与江南以西宁镇丘陵和浙西山地"高田地带"所使用的、以《陈旉农书》和《耕织图诗》为代表精细稻作技术,恰成鲜明对比。因此,梁氏所描绘的那种技术,在江南平原上并未得到运用。如前所述,构成梁氏所描述的南宋稻作技术的各项具体进步,大多分见于不同的地方;而在所涉及的地方中,很少有一个地方拥有一项以上的上述进步。由此推论,就一个地区而言,稻作技术的进步实际上也是由一两项具体的进步所导致的。这又回到了"选精法"的老路上去了。

五、"选精法"和"集粹法"为何会导致"虚像"?

由上分析可见,"宋代江南农业革命"这个与事实不符的"虚像",很大程度上是"选精"与"集粹"两种方法的产物。那么,为什么这两种方法会导致"虚像"呢?

"集粹法"与"选精法"两者在本质上并无大异,都是同一方法的不同表现。二者的差别只不过在于前者比较简单,而后者则使用史料较多而已。这种方法的主要特点,是通过从史料中选取具有代表性的例证来推导出结论。因此取证是否得当,对结论的正确与否就具有决定性的意义。而取证是否得当,又决定于所选取的例证是否真正具有代表性,能够代表普遍情况。

每位使用"选精法"或"集粹法"的学者都相信其所选出的例子具有代表性,但对于什么是"代表性"和什么样的例子才具有"代表性"的问题,却未见有人作出明确的说明。由于这种含混不清,所以在选取例证时并没有一种真正的方法。这一点在亩产量研究方面表现得最为明显。大体而言,以往选取具有"代表性"的亩产量例证的方法,不外乎以下两种:(1)根据某种成说(如"宋代农业革命")来选取,(2)采取"中庸"的办法,或者舍弃最高和最低的极端例子,或将所收集到的全部数字作算术平均,然后采取中间的数字。但是这些方法并不能说是很科学的。例如,如果是根据某种成说来取证,所选出的例证不免有先验性。结论在先,论证在后,自然很难做到客观。如果采取中间性的数字,则由于现存的古代亩产量记录存在的问题(如现存有关记录在地域分布与时间分布方面的不均衡、记录本身的质量问题、今日对这些记录理解的问题等),所得结果也不一定能真正反映真实情况。正是因为上述方法难以选取到真正具有代表性的例证,所以在研究宋代江南亩产量时,往往也就没有一个没有一个客观的取舍标准。尽管大家使用的都是同一范围内的史料,而且主观上也都力求选取具有代表性的例证,但事实上各人根据所选例证得出来的宋代江南亩产量却千差万别,从斯波义信的1石(北宋初)-2石(南宋后期)到漆侠的2-3石(北宋中期)、5-6石或6-7石(南宋晚期),彼此相差竟达两三倍。在对宋代江南亩产量增长幅度的评估方面情况也一样:闵宗殿认为两宋时期江南亩产量并无增长,而漆侠则认为增加了120%。对同一对象的数量评估如此悬殊,很难令人相信有一个客观的情况存在。由此可见,要用上述两种方法得出正确的结果,确实十分困难。

那么,什么样的例证才具有代表性呢?我们知道,任何现象都是具体的,因而都有其特定的局限性。脱离了其赖以存在的各种具体条件,这个现象就丧失了真实性,不再具有意义。当然,确有一些现象在各自的特定条件方面具有较大的相似性,因而在某种意义上可以说,其中某一个现象能够表现出这些现象所具有的共同之处。换言之,对于这些现象而言,这个现象具有代表性。反之,如果这些现象之间并不具有这种相似性,那么用一个现象去"代表"其他现象,实际上就是取消这个现象的特定局限性,从而也就没有意义了,正如吴承明引用马克思的话指出的那样:"抽象本身离开了现实的历史就没有任何价值。"(注:吴承明:《经济学理论与经济史研究》,刊于《中国经济史研究》1992年第1期。)因此,在将某一现象作为具有代表性的现象去概括其他现象之前,必须首先对所涉及的各个现象作认真的分析,看看它们各自的具体情况是否确实具有相似性。使用"选精法"与"集粹法"之所以往往导致错误的结论,就是在选取例证时忽视了这一点,将某一或某些例证所反映的现象普遍化。由于该现象被普遍化后即丧失了真实性,所以得出来的结果自然不能反映真实的情况。例如,据《吴郡志》卷一九《水利上二》中的一个注,"吴人以一易、再易之田,谓之'白涂田',所收倍于常稔之田。而所纳租米亦依旧数,故租户乐于间年淹没也"。这表明北宋苏州佃农使用让洪水淹没田地的"易田"法,可以获得倍于"常稔"的产量。但我们要注意到这种高产量的特定的局限性:首先,它不是每年性的,而是每二年或三年才能获得一次的;其次,这种高产量是靠粗放耕作获得的,与"宋代江南农业革命"论者所说的那种精耕细作毫不相干。如果拿走这些局限性,将这种产量当做每年性的并认为这是农业技术进步的结果,那么就要导致错误的结论。

将某一具体的历史现象普遍化,还意味着将此现象从其所赖以存在的具体环境中剥离出来,使之脱离与之有密切关系的各种有关现象。我们知道,任何一个历史现象,都包含并涉及众多的方面,而且这些方面又彼此相关,互相影响,互相制约,情况极为复杂。如果忽视其他的相关现象以及各现象之间的关联性而对某现象加以过分的渲染,实际上是割裂了事物内部各个方面之间的联系,破坏了事物的整体性。以此为基础作出的结论,当然也难成立。而使用"选精法"与"集粹法"来处理有关例证,往往正是将这些例证作为超然的例子,从而使之脱离了其所赖以存在的具体环境(或脱离与之有密切关系的具体条件)。因此之故,游修龄强调不宜过分渲染占城稻的引进对江南农业发展的作用,因为"农业生产是一个非常复杂的系统,它兼受自然环境、社会条件的制约"(注:游修龄:《占城稻质疑》。)。同样地,某种先进农具(如江东犁)的作用也不宜孤立地强调。新农具的发明是技术进步的重要内容,但是这些新农具要能够普遍运用并对经济发生重大影响,还取决于它们本身是否已经完善、是否能够适应某一特定地区的生产条件、必须和其他哪些进步相配合才能真正发挥作用。如果使用"选精法"或"集粹法",即使选到了某种重要的技术进步的例证,也会因为孤立地看待或过分夸大这种技术进步而割裂了事物内部的和有关现象之间的联系,从而不能够正确地评价这种技术进步的真正作用。

"选精法"与"集粹法"这两种错误的方法为什么会在经济史研究中得到广泛运用呢?

经济史学是史学的一个分支,因此经济史研究的基本方法当然是史学方法。吴承明指出:史学研究使用的主要方法是归纳法,即从分散的、零星的史料入手,从个别的、具体的事例中寻找带有普遍性或性的东西。但是归纳法本身有缺陷,其中最显著的是:除非规定范围,所得结论都是单称命题,难以概括全体;虽然可以用概率论方法作些补救,但难用于历史。因此之故,尽管我们在治史中常用"举例子"的方法,但这种方法是危险的。他并引用列宁的话说:"社会生活现象极其复杂,随时都可以找到任何数量的例子或个别的材料来证实任何一个论点。"(注:吴承明:《论历史主义》,刊于《中国经济史研究》1993年第2期;同氏《中国经济史研究的方法论问题》,刊于《中国经济史研究》1992年第1期。)"选精法"与"集粹法"都依靠传统的史学方法,通过从史料中收集和选取例证,以"举例子"的方法来推导结论,因此要避免归纳法的缺陷是很困难的。

为了克服归纳法本身的缺陷,我们必须从其他学科中借用合理的方法。吴承明说:"就方法论而言,有新、老学派之分,但很难说有高下、优劣之别";"新方法有新的功能,以至开辟新的研究领域;但就历史研究而言,我不认为有什么方法是太老了,必须放弃";"我以为,在方法论上不应抱有倾向性,而是根据所论问题的需要和资料等条件的可能,作出选择"。史料学和考据学的方法、历史唯物主义的方法、经济计量学的方法、发展经济学的方法、区域经济史的方法、社会学的方法,乃至系统论的方法等等,都在选择之列。由于治史可因对象、条件之不同而采取不同的方法,因此可以说"史无定法"(注:吴承明:《中国经济史研究的方法论问题》。)。这就是我们在研究经济史时所应采取的正确态度。只有如此,我们才能真正抛弃"选精法"和"集粹法"等方法,使得我们的经济史研究避免可能的偏差。

最后,我还要强调,像本文指出的"选精法"与"集粹法"一类的错误方法的使用,决不仅限于宋代经济史研究;使用这些方法的人,也决不只是本文中提到的那些学者。本文以宋代为例来讨论这些方法及其所引起的问题,只是因为我近来在做宋代江南农业经济史研究的缘故;而本文选取了一些学者的著作作为讨论的具体例子,决非贬低这些著作的学术成就,也决非对这些著作"吹毛求疵";相反乃是因为它们中的大多数是以往海内外宋代经济史研究中最重要的成果,众多学人(包括我本人在内)都曾从中获益匪浅。正如世间没有绝对完美的事物一样,这些著作也不可能尽善尽美;指出其不足,只会更加凸现出其所做出的贡献。这里要强调的是,"选精法"与"集粹法"一类方法的使用是时代性的,罕有人能不受其影响,以至众多的中国经济史研究者(包括我本人在内)都曾经使用过(或者现在仍然在使用)这些方法。正因为它们具有这样一种时代性,因此也才有必要在此进行专门的检讨。

20年前,英国历史学会主席杰弗里•巴勒克拉夫对第二次世界大战结束以后世界各国史学发展状况进行总结说:"近十五至二十年来历史科学的进步是惊人的事实",但是"根据记载,近来出版的百分之九十的历史著作,无论从研究方法和研究对象,还是从概念体系来说,完全在沿袭着传统。像老牌发达国家的某些部门一样,历史学只满足于依靠继承下来的资本,继续使用陈旧的机器"。而造成这种状况的最重要的原因,则在于历史学家"根深蒂固的心理障碍",即"历史学家不会心甘情愿地放弃他们的积习并且对他们工作的基本原理进行重新思考"。因此到了今天,"历史学已经到达决定性的转折时期"(注:杰弗里•巴勒克拉夫:《当代史学主要趋势》,第327、330-332页。)。我国史学研究的情况虽然与其他国家有异,但恐怕也难以完全置身于这种世界史学研究的普遍状况之外。因此,在20世纪临近结束的今天,为促进中国史学在下一个世纪中取得更大的发展,我们必须对本世纪中国史研究中各种共识性的成说与通用的研究方法进行全面和认真的总结。诸如"宋代革命"、"明清停滞"一类成说是否能够成立,都要经过认真检讨之后方可下结论。而这种检讨,不仅要从史料证据方面着手,而且也要从方法论方面着手。正如吴承明所指出的那样,经济史是研究过去的、我们还不认识或认识不清楚的经济实践,因而它只能以历史资料为依据,其他则都属方法论。在此意义上来说,方法论在史学研究中应当占有与历史资料同等重要的地位(注:吴承明:《经济学理论与经济史研究》,刊于《经济研究》1995年第4期。吴氏并强调:在经济史研究中,一切理论都应视为方法论,包括"马克思的世界观和历史观,即历史唯物主义,是我们研究历史的最高层次的指导,但它也只是一种方法"。)。虽然有了正确的方法也未必一定能够得出正确的结论(因为还会受现有资料的限制等),但若没有正确的方法,即使有很好的资料,也会得出错误的结论。因此对以往的研究方法进行总结,对于发展我国新世纪的史学研究,当然是非常必要和重要的。