转型期农村经济社会形态与结构的变化特征

的社会转型与其他国家相比,虽然存在着许多共性,但是由于社会主义初级阶段的基本国情,使得当今中国的社会转型表现出许多独特之处。其中一个显著特点是,随着大量的农民工在城乡之间流动就业,“半耕半工”型结构逐步覆盖了中国大部分村庄,广大已经从传统的“全耕社会”演进为“半耕社会”,或者说由传统的“农耕社会”演进为“农工社会”,这是现阶段我国农村经济社会形态和结构发生的总体性变化。

所谓“半耕社会”(“农工社会”),是指农民的生产和生活呈现出“半耕半工、亦农亦工”、“耕工交替、农工结合”等特点的一种渐趋制度化了的农村经济社会形态。“半耕社会(农工社会)”的制度逻辑是:人多地少的过密型农业因效益低下而迫使农民外出打工,而外出打工的风险又反过来迫使农民依赖承包地作为最后的生存保障,从而使务工和务农的交替与结合在制度上得以强化。这一社会形态既不同于传统中国建立在经济基础之上的男耕女织、自给自足、小农宗法式的农村社会,也有别于西方发达国家高度化、市场化、城乡一体化、大农场式的乡村社会。从宏观视野看,由“全耕社会”(农耕社会)到“半耕社会”(农工社会)的转变是中国经济社会转型的必经阶段,它是中国农村从农业社会向工业社会、从乡村文明向城市文明演进的“大转折”、“大爬坡”的过渡时期。对于广大中西部农村来说,这一形态还将延续很长一段过程。随着这一转型期的到来,中国农村正在发生着深刻的结构性变化。

社会生产结构发生变化

这是一个基础性变化,它既是工业化、市场化和社会生产力水平到一定阶段的结果,也是导致农村经济社会结构变迁发生的最重要因素。

--农村主要劳力非农化,次要劳力农业化。改革开放以来的20多年间,我国约有2亿多农业劳动力(含常年外出打工人员)转向非农产业,平均每年可达700-900万。全国现有农村劳动力4.97亿人,其中青壮年劳力大量流入城市,真正常年从事农业生产的大都是“386199部队”(妇女儿童老人)。2004年国家统计局农村住户抽样调查显示,农村第一产业就业人员以女性为主,占53.1%;农业就业人员劳动年龄偏大,有三分之二的人年龄在36岁以上,51岁以上的高年龄组人员占相当比重。

--主业副业化,副业主业化。过去,中国农民世世代代以种田为生,而现今大量农民从过去单一的种植业中转移出来,或是外出务工经商,或是就地搞养殖、加工等多种经营。2000-2004年,全国第一产业增加值占农村各业增加值的比重由35.5%下降到30.1%,农村第二、三产业增加值所占比重分别从50.4%和14.3%增加到53.2%和16.7%。过去的副业成为农民的主业,种田反倒成了“副业”。

--非农收入成为农民增收的主要来源。随着我国农业农村经济进入新阶段,农民收入增长趋缓,收入构成也发生了明显变化。来自第一产业的收入特别是种植业收入所占比重逐步下降,而工资性收入增长速度较快,1990年农民人均工资性收入为130.8元,2000年上升到702.3元,2005年增加到1175元,比上年增长17.6%,占当年农民人均纯收入的36%,务工收入已经成为农民增收的主要来源。

--农业占GDP的份额逐步下降,但仍是基础性产业。上世纪90年代以来,我国农业在GDP中的份额呈现加速下降的趋势。1991年-2003年的12年间,农业在GDP中的份额下降了9.9个百分点。尽管农业占GDP的份额逐步下降,但仍是一个十分重要的基础产业。由于农业特有的多功能性,全社会对农业的发展提出更高的要求,农业在整个国民经济中的基础性地位没有改变。

社会基本单元发生变化

人口和家庭作为社会存在的基本单元,其结构变化是社会转型的重要特征之一。转型期我国农村人口总量继续增加,劳动适龄人口供给率下降,人口老龄化速度加快,家庭人口规模小型化等等,使我国正面临人口总量造成的就业压力和人口结构变化造成社会负担加重的双重挑战。

--农村人口增速减缓,但人口总量仍在上升。随着人民生活水平提高和计划生育工作的影响,到上世纪末,我国人口再生产类型实现了从“高出生、低死亡、高增长”到“低出生、低死亡、低增长”的历史性转变。农村人口过快增长的势头得到遏制,在一定程度上缓解了人口过多对社会、经济、资源和环境的压力。但由于农村人口基数太大,人口数量变化呈现“低生育率、高增长量”特点,农村人口绝对数量仍在上升,预计到本世纪中叶达到峰值。届时,即使我国城镇化水平达到了60%以上,仍然会有绝对数量相当大的人口继续生活在农村。

--农村人口结构发生变化。首先,“人口红利”期趋于结束。所谓“人口红利”,指的是总人口结构“中间大、两头小”,使得劳动力供给充足,而且社会负担相对较轻,带来劳动力、储蓄的增加等,从而对社会经济发展有利。研究表明,在过去的20多年里,劳动力的充足供给和高储蓄率,为中国经济增长带来了可观的“人口红利”,其对人均GDP增长的贡献超过四分之一。但是,这一贡献随着人口结构的变化而逐渐减弱。中国劳动年龄人口(15岁到59岁)供给增长率在2004年首次出现下降,预计到2011年左右,劳动年龄人口开始不再上升,2021年开始绝对减少。农村劳动力的供求关系正在从长期的“供过于求”逐步转向“总量过剩而结构性不足”,有技能的、年轻的农村劳动力的供求正在逐步向供不应求转变。其次,农村人口的年龄特征发生变化,由于计划生育政策的实施和农村青壮年劳动力向城镇流动,我国农村人口老龄化速度逐步加快,农民面临“未富先老”的挑战。发达国家城市人口老龄化水平一般高于农村,中国的情况则不同。据2006年2月份全国老龄办发布的《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》,我国现有农村老年人口为8557万人,占老年人口总数的65.82%,农村的老龄化水平高于城镇1.24个百分点,这种城乡倒置的状况将一直持续到2040年。再者,农村人口的性别比特征发生变化,部分农民家庭对男孩的性别偏好,与计划生育政策的约束产生了矛盾,造成了农村出生人口性别比持续升高、局部地区严重失衡现象。

--农村家庭结构发生变化。在社会经济变迁和长期实行计划生育政策背景下,农村家庭的结构形式发生变化。农村家庭规模小型化,联合家庭等大家庭逐渐减少,而主干家庭和核心家庭等小家庭逐渐成为主要的家庭结构形式。与此同时,随着农村人口的流动性增强和农民婚恋观念的变化,农村中再婚家庭、空巢家庭、非婚家庭等形式大量出现,从而带来一些社会问题。

--农村家庭功能发生变化。农村改革以后,家庭成为农村社会经济的基本单元,其担负的功能发生了新的变化。主要表现在:生产经营功能由过去的偏重农业生产,转向偏重非农经营方面;生活消费功能由传统的自给自足和满足基本生活需要,转向商品化、多样化的消费活动方面;生育功能由传统的单一“传宗接代”,转向追求生活幸福满足方面;赡养功能由过去的家庭内部保障,转向外部的社会保障。

社会流动机制发生变化

社会流动是引起社会变迁的重要机制。社会流动发生的变化,助推了农村阶层分化,促进了农村社会转型。农民由“集体人”变成“社会人”,农村社会由“熟人社会”变成“半熟人社会”,农村人口迁移和流动成为常态,对农村社会和社会管理带来多方面影响。

--农村社会的自由度和开放度增强,社会流动日趋频繁。农村改革以来,国家出台了一系列放活农民和农村经济的政策措施,通过实行家庭承包经营、发展商品经济和乡镇、农民进城务工等,逐步放活土地、放活经营、放活领域、放活空间等,使农村社会获得了前所未有的自由度和开放度。与传统经济和计划经济时期相比,当今农村社会的垂直流动和水平流动、代内流动和代际流动、结构性流动和非结构性流动都更为频繁,农民获得的向上流动的机会也日益增多。

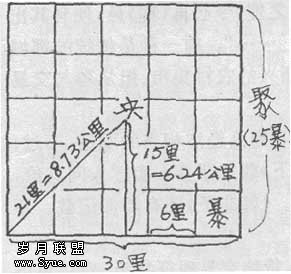

--流动途径多元化,跨省转移、城乡双向流动就业成为主要形式。除了升学、入伍等传统途径外,务工经商逐步成为农民社会流动的首要选择,具体又可分为三类:第一类是“离土不离乡”,农民在当地进厂务工;第二类是“离乡不离土”,即农民到外地承包土地、发展多种经营;第三类是“离土又离乡”,既包括进城从事二三产业,并在城镇或大中城市落户定居,彻底脱离农业农村的人员,也包括长期工作、生活在外地,逢农忙、春节等时节才返乡的农民工。从人口流向看,“离土又离乡”的农民主要是从农村流往大中城市,从内地省份流向沿海地区。数据显示,2005年,在安徽、江西、湖北、湖南、河南五省外出务工的农村劳动力中,跨省劳动力转移人数所占的比重分别达到89%、83%、74%、73%和45%。大量农村劳动力在省际之间、城乡之间流动就业,成为农村社会流动的主要特征和一个长期的现象。

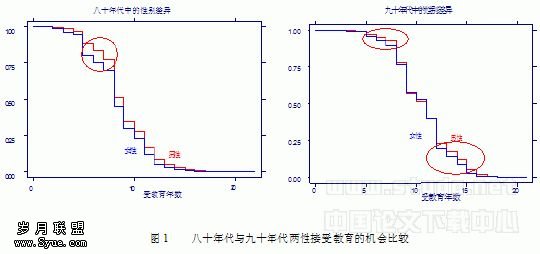

--以自发流动为主,流出的主要是农民中的精英群体。农村社会流动基本上属于自发性的,农民工很大部分是由同乡、亲戚、同学、朋友等介绍带出,地缘、亲缘、友缘等关系成为农民流动就业的主要社会资本。从流动人口的特征看,以中青年为主,男性多于女性,文化程度高的多于文化程度低的,相当部分农民在年轻力壮时外出务工,在年龄偏大时返乡务农,形成特殊的“代内回流”和“代际更替”现象。

社会阶层结构发生变化

市场经济的发展,生产方式和分配形式的变化以及城乡二元结构的松动,社会各阶层互通的渠道正在萌生,促使农民快速发生分层和分化。个人在不同社会阶层之间的流动日趋频繁,虽然在短期内可能伴生出一些不稳定因素,但从全局和长远来看,有利于社会系统的协调和稳定,使农村社会阶层结构的变化更具活力。

--传统的性分层逐步消解,经济性分层逐步形成。随着带有鲜明政治意识形态色彩的阶级身份体系逐步消解,原先作为一个整体的农民阶级内部发生分化重组。农民所属的社会阶层不再是先天赋予,而是后天所致,以职业、收入水平为主要标志的经济分层结构逐步形成。从职业上看,传统意义上的农民已经分化为农业劳动者、农民工、雇工、农村知识分子、个体工商户、私营企业主、乡村企业管理者、农村管理者等等;从收入水平看,农村已经出现了较为明显的收入分配差距,农户出现了富豪型、富裕型、小康型、温饱型、贫困型等不同层次的序列,农民的社会经济地位差距拉大。

--农业劳动者阶层开始缩小,农民工阶层迅速扩大。1978—2004年,全国农村就业人员中,第一产业就业的人员占农村全部就业人员的比重由90%以上逐步下降到60%多,下降了近30个百分点;目前农业劳动者占全社会就业人员比重为大约一半,并且还在继续减少。与此同时,从上世纪80年代末开始,全国出现“民工潮”现象,进入90年代,民工潮形成规模,农民工阶层迅速地诞生。目前我国约有1.3亿农民工,全国第二产业就业人员中,农民工占57.6%,其中加工制造业占68%,建筑业占80%;在全国第三产业从业人员中,农民工占52%。

--农村阶层分化在非稳态中演进,农民的经济社会角色多重化。农村各阶层迄今还远未达到一个比较稳定、比较成熟的程度,带有明显的过渡性特征。阶层结构和阶层关系继续发生复杂变化。同时,农民中的各个阶层同农业劳动和土地仍保持着或多或少的联系,兼业农民大量存在,部分农民同时具有多重阶层角色。最典型的是农民工,既属于农民阶层,又属于城市产业工人阶层,既是“农民中的工人”,又是“工人中的农民”。

社会组织结构发生变化

改革开放迄今,我国农村组织体系在调整中转型、在重构中发展,发生了很大变化,形成了多元化的组织体系、多元化的权威结构。农村社会整合和公共管理面临新的挑战。

--“全能性”的单一组织体系彻底瓦解,多元化的农村组织构架逐步形成。农村改革彻底打破了计划经济下形成的“一大二公”、“政社合一”的人民公社体制,通过实行家庭承包经营,建立了统分结合的双层经营组织和体制;通过撤社建乡、设立村民委员会、健全农村基层党组织等,建立了新的农村基层管理系统;通过发展商品经营、市场经济,乡镇企业、个体工商户、私营经济等多种所有制形式的经济组织涌现,形成了多元化的农村组织构架。

--靠外力生成的民办组织活力不强,靠内力聚合的新型合作经济组织活力日益彰显。改革开放以来,计划体制沿袭下来的供销社、信用社等合作经济组织,“官办”色彩浓重,组织模式和运行机制僵化,处于“存而不活”、“生而不长”状态,失去应有作用。相反,包括专业协会、专业合作社和股份合作社等各种形式在内的新型农民合作经济组织加快发展,数量、规模和覆盖面不断扩大,已成为我国农民合作经济组织的主体。这些组织是以家庭承包经营为基础,以农民为主体的前提下,按照合作制的基本原则靠内力聚合生成的,顺应了农村经济社会发展的需要,在联接农民与市场之间发挥了重要作用,显示出强劲的活力。

--“非正规组织”复兴勃发,对农村社会产生复杂影响。在农村体制转轨和社会转型中,“非正规制度”因素一直在大量释放,农村社会中以血缘、亲缘、宗缘、地缘、人缘等特殊人际关系为纽带,形成的一些游离于政府登记管理视野之外、结构松散的非正规组织,主要表现形态有:家族、宗族势力,以婚丧嫁娶等为载体的人情关系网络,同乡会、同学会、战友会等松散的群体“圈子”网络,以及人口流动中形成的生活共同体(如“城中村”),等等。非正规组织大量勃发,自发拓展,不断获取自己生存和发展的空间,对农村社会转型产生了正、反两方面的影响。

--乡村治理机制发生变化,基层组织的调控方式老化、调控能力弱化。特别是全面取消农业税,使农村基层工作发生历史性的转折。基层组织的职能和经费供给来源,公共资源的配置方式和管理办法,以及农村“权”与“利”的分配机制等等,均发生了质的激变。而现行“乡政村治”运行机制、基层干部的传统工作方式都还与此不相适应,基层组织处于调控方式陈旧、功能弱化的困境。