制约中国宏观经济调控效率的因素何在

进入新世纪以来,高速运行的列车虽然遇到了许多问题和矛盾,但仍然保持高增长、低通胀运行,宏观大局基本平稳,获得了国际经济界的很高评价。这里的一个重要因素,就是政府宏观调控的成绩。

但是另一方面,人们也看到了,随着政府调控操作的持续和深入,调控效率也出现了种种不如人意的情况。无论是政府基本取向的调控,例如积极提高内需的增长拉动;还是针对部门领域的调控,例如控制房地产价格过高增长;抑或是货币工具的调控,例如提高利率控制投资过热趋势、调整汇率水平,等等,调控效率的到位水平都存在种种问题,有些政策甚至迟迟未能奏效。这是为什么呢?我认为,一个非常重要的原因就是宏观调控效率遇到了既定增长结构的刚性制约。这种增长结构制约就像一个屏障,把调控政策的可能性效率限制在一个相当有限的范围内。以下仅从四方面进行分析。

数据分析表明,国民收入的增长结构明显向利润和政府财政收入倾斜,居民收入项目的增长相对缓慢,这是一个对调控政策效率具有基本性制约的重要因素。

国民收入的增长结构,是影响和制约政府宏观调控的一个基础性因素。由此,我们选择了国民收入中具有代表性的三组重要项目:工业企业利润、中央财政和地方财政收入、城市单位报酬和城乡居民收入,对它们1998年到2005年的平均增长水平进行了综合比较。

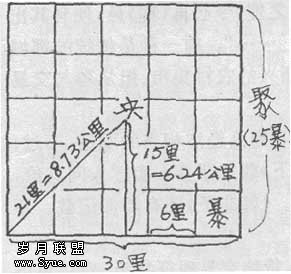

统计数据显示,从1998年到2005年,我国国民收入的增长在不同领域呈现出明显的差异。这8年的平均年增长水平,工业企业利润的年均增长为30.5%,高居榜首;中央财政和地方财政的年均增长分别为18.6%和16.6%,也具有相当高的增长水平;城镇单位劳动报酬的年均增长为9.9%,远低于前两项的水平;城市居民和居民的年均收入增长分别为8.7%和4.6%,居于同期最低位。GDP的同期平均年增长为8.9%。从积累角度考察国民收入增长结构,这也同时可以显示为是社会财富的增长结构。

另一项有关对劳动所得在国民经济分配中比重的研究数据,也为上述状况提供了一种印证。这个研究数据表明,劳动所得在国民经济分配中的比重是持续下降的。1978年到1983年,劳动所得比重从42.1%上升到56.5%,之后从1983年到2005年持续下降,其中只在1993年到1996年中略有上升,2005年的比重为37%,比1983年下降了19.5个百分点。这项研究数据还显示出,同期内资本收入在国民经济分配中比重是持续大幅上升的。1978年,以经营盈余和折旧资本所得及生产税净额为代表的资本收入,在GDP的比例为57.9%,2005年上升到63.3%,加上其他因素,资本比重实际上升了大约20个百分点。

这种国民收入增长结构和社会财富积累增长结构的状况,首先决定了政府管理当局最希望“提高内需拉动”,即较大幅度提高社会消费对国民经济的增长拉力,是很难真正奏效的。1990年到2005年的15年间,国内投资率的年均增长为20.8%,同期消费率的增长只有4.1%。1980年―1990年,最终消费占GDP的比例为62%,之后逐步下降,2005年仅为52.1%。1991年,居民消费率为48.8%,2005年下降为38.2%。这种情况,显然是上述国民收入增长结构状况的必然结果。因为,维持宏观经济高增长的主导力量,肯定只能是投资而不会是社会消费。经济分析的基本学理告诉我们,拉动消费增长的第一个充分必要条件就是居民收入水平的增长状态,而可供分配的国民收入在一定时期永远是一个定量,当资本收入和政府财政收入增长大幅持续提高时,就决定了国民收入用于居民收入的增长不可能太多。

资本收入持续增长,特别是工业企业年均利润增长30.5%的高位水平(尽管不同行业表现出差别),也足以解释为什么货币当局屡屡用提高利率来抑制投资过快增长而屡屡收效甚微。在如此高水平的企业利润增长激励下,降低25个或27个基本点的利率调节,或者再高一点也罢,对企业投资冲动不可能起到具有实际约束力的降温作用。再者,反过来说,有这种高水平的利润增长激励,企业又有什么理由要紧缩自己的投资活动呢?

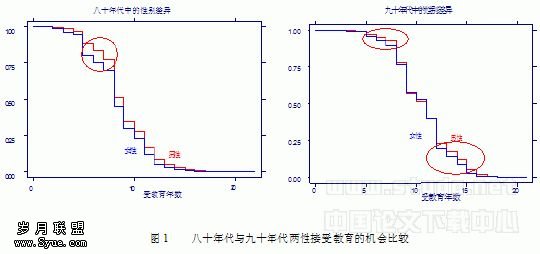

居民家庭收入的等级结构差异越拉越大,中等和中高收入层的收入持续高速增长、中低收入层的增长明显迟缓,这就使当前一些涉及消费活动的宏观调控政策左右为难。

从2001年到2005年,按照国家统计局五等份分组的城镇居民家庭收入增长统计:高收入、中高收入、中收入、中低收入和低收入的城镇居民家庭年均收入增长,分别为15.23%、11%、9.31%、7.83%、5.35%。在这里,不但高收入层和低收入层之间的增长差距有3倍之多,而且高收入、中高收入和中等收入三个阶层,同低收入和中低收入层的平均差距也相当明显。据有关方面统计,2006年中等收入的居民家庭在2006年的年平均收入已经达到47000元,低收入家庭只有13000元,相差3.62倍。这种情况告诉我们,在经济高速增长中,中高收入阶层的收入持续高速增长、中等收入阶层的收入持续较快增长、中低收入阶层则明显增长迟缓。

这种社会收入阶层的明显分化,常常使我们目前看到一些涉及消费活动的宏观调控政策左右为难,甚至进退维谷。这里仅以政府有关部门对房地产的管理政策为例。近年来国内商品房的价格水平快速增长,引起普遍关注。这里的原因当然很复杂,确有房地产高额盈利问题、市场操作失范问题、政府财政资源过分依赖房地产开发问题、境外热钱炒作问题,等等,但我的分析说明,对这种商品房价格高位增长的基本性支撑,可能还是来自市场内部的需求增长力量。以2004年和2005年为例,国内高档住宅和普通住宅的销售价格指数上升最快,两年平均售价增长9.75%和9%,但同时高收入、中高收入和中等收入家庭在2001年-2005年的平均增长分别为15.23%、11%、9.31%,仍然高于前者。这就提供了一个支持高增长价格买房的高增长收入群体,应当不存在买房基础的需求缺失的问题。这里的矛盾仅仅在于,中低收入和低收入家庭的同期收入增长只有7.83%和5.35%,完全不能适应房价高速增长。由此,政府限制房价增长就很难奏效,因为存在市场需求的基本支撑;政府用控制售房面积来满足大多数人住房需求的办法也很难奏效,因为只要还是市场性房价就不可能满足大量中、低收入家庭的住房需求。

国内三次产业的结构变化相当缓慢,第二产业仍然是高速增长的最强大支持,其产值比重甚至出现了稳中微升的状况,这就使加快转变增长方式的各项调控政策执行难度很大。

的高速持续增长主要依赖第二产业的强大支撑,这种基本增长格局不但没有改变,而且还有进一步稳定和强化的趋势。数据分析显示,进入新世纪的2000年到2006年,第一产业的产值比重是下降的,从2000年的15%下降到2006年的12%;第三产业的产值比重变动极小,2000年为39%,之后在3个百分点上下变动,2006年又回位到39%。第二产业的产值比重在2000年为39%,2001年和2002年下降了一个百分点,2003年之后逐步微升,2006年上升到49%。结论是,中国三次产业的产值结构变化甚微,第二产业的产值比重稳中有升,对经济高速增长继续起着主导性支撑的作用。

这种三次产业结构增长格局的基本状况,就可以在更深层的经济原因上解释,为什么政府宏观调控关于加快转变增长方式的各项政策,在执行力方面的难度很大。例如关于降低能耗和减少污染排放的政府调控目标很不理想,当然可以在法规、资源价格、生态补偿等方面找到原因,但是,在目前第二产业如此强劲的增长势头背景下,在目前第二产业的增长还需要依赖我们最重要的比较优势――主要不是依赖技术进步而是依赖资源产品、初级产品和廉价劳动力大量投入的情况下,以高耗能和高污染为特征的增长活动可能发生根本性的改变吗?再以控制土地开发政策为例,在第二产业的主导性产值拉动如此强大的吸引下,对土地资源的扩张开发必然成为地方政府(无论是东部地区还是中西部地区)拉动经济增长最有效的手段之一。

进一步的深入研究还会告诉我们,中国的化进程可能仍然处在急剧扩张性时期,由此,目前三次产业的增长结构或许并非是不合理的,人为的改变结构恐怕很难,问题在于我们怎样把这个过程的阵痛减少到最低限度。

既然增长结构已经成为影响宏观调控效率的一个重要制约因素,改进的思路就应是:在调控政策实施中考虑增加结构性操作;积极改变目前增长结构中不合理的东西。

任何政府的宏观调控操作,实际上都是在既定增长结构条件下进行的。当调控方向和工具的使用可以基本达到调控目标时,几乎可以不考虑增长结构的问题,但如果这种调控工具的选择和使用总是较多偏离调控目标,对增长结构的重新认识和由此考虑对调控方向和工具的使用进行新的选择,或者进行部分新的选择,就是一个应当认真研究的问题了。我认为思考当前政府的宏观调控操作及其效率,就已到了这样一个时候。

我们应当首先在政策实施中考虑进一步增加结构性操作的内容。例如利率工具的调控,如前所述,在工业企业利润高达30%的条件下,投资持续高速增长很难避免,不断微调利率的办法值得商榷,如果有针对性的提高产能风险大的部门利率,其他部门利率水平不变,效果可能更好。又如政府的房地产管理政策,也需要考虑进行结构性调整,既然高速增长的商品房价格有中等收入以上家庭的市场需求支撑,那么政府除了努力做好规范市场交易的法律法规外,市场房价变化似应不再纳入管理范围之内,政府的着力点应转而放在解决中低收入家庭的住房问题上。

以上分析更重要的意义是,在保持经济稳定增长的情况下,需要认真研究如何改变目前增长结构中不合理的东西。在这里,第一需要重视的就是合理调整国民收入的增长结构,这是一个影响全局的问题。工业企业的利润增长居高不下,并不代表所有工业企业的普遍水平,恐怕主要是垄断部门的高额利润拉动,这不能算一种正常合理的现象。政府财政的持续高速增长固然是好事情,但问题在于,大量积累的政府财政对公共需求、公共福利和社会保障的增长没有明显的变化,公众没有从政府财政的大量增长中得到所预期的实惠,这怎么能避免社会公众对政府财富的大量增加持冷漠的态度呢?至于居民收入的项目大幅度低于工业企业利润和政府财政的增长,显然很不合理,需要认真改变。

居民家庭收入的等级结构差异越拉越大,特别是低收入家庭和中低收入家庭的收入增长水平很低,甚至个别年份出现负增长,说明我们在经济增长成果平等享受和避免社会收入阶层过度分化方面,已经出现了比较严重的问题。中等收入以上家庭的收入水平持续较高增长当然是好事情,但不要忘记这三个收入等级的成员始终是中国社会人群的少数,乐观的估计为40%。由此,怎样积极改变低收入家庭和中低收入家庭的收入增长水平,就不是涉及少数人的问题了。如果支撑中国的社会消费增长、家庭财富和家庭资本的增长、市场繁荣的增长始终只是这40%的人,那么未来中国经济和谐发展和稳定持续增长就存在较大隐患。