小农理论范畴的动态历史考察

摘 要:小农范畴是马克思主义理论的重要组成部分。恩格斯晚年给“小农”所下的定义是一个富有弹性的动态概念,为正确认识和理解小农提供了一把钥匙。最近100多年来,理论界围绕“小农制趋于衰亡”和“小农经济富有生命力”的认识分歧一直争执不下,逐渐消解和淡化了经典马克思主义关于改造小农经济的论述。当代西方发达国家农业资本主义的历史经验证明,大农场(户)排挤小农场(户)是不可逆转的客观,世界上根本不存在所谓“小农经济的理想国”。我国自明清以后的600余年,人地比率下降至“率计一岁一人之食,约得四亩”的维生型小农经济临界点,标志着传统小农经济的破产和衰亡。但由于新成立后长期实行集体土地所有制隐含着“土地产权虚置”和“集体成员权平等”的平分机制,导致市场机制不能发挥其配置资源的基础性作用,最终造成几亿农民在高强度劳动投入和过密型种植模式下出现了农业生产劳动率下降和土地边际收益递减的现象。下一步如何实现小农制与农业的有效衔接,已成为我国理论界和政府决策部门亟待深入研究的一个重大实践课题。

关键词:小农;小农制;现代农业;土地规模经营;资本集中;技术密集;社会化服务

一、国内外理论界关于现代小农制的历史地位的百年论战

人类进入现代文明社会以后,“无论是在斯密的自由经济论中,还是在李嘉图的国民分配论中,都是没有自耕小农和小农制的历史地位的,他们所描述的未来图景是农民小生产者必将被资本主义大生产所吞没”[1](p46)。马克思指出:“小块土地所有制按其性质来说就排斥社会劳动生产力的发展,劳动的社会形式、资本的社会积聚、大规模的畜牧和科学的不断扩大的应用。高利贷和税收制度必然会到处促使这种所有制没落。资本在土地价格上的支出,势必夺去用于耕种的资本。生产资料无止境地分散,生产者本身无止境地分离。人力发生巨大的浪费。生产条件日趋恶化和生产资料日益昂贵是小块土地所有制的必然规律。对这种生产方式来说,好年成也是一种不幸”[2](p910)。恩格斯也指出:“资本主义生产形式的发展,割断了农业小生产的命脉;这种小生产正在无法挽救地走向灭亡和衰落”[3](p485)。

但在恩格斯发表《法德农民问题》一文前后,“原先在19世纪70年代曾预言农业小生产无生存能力的一些经济学家,一变而为预言大生产的毁灭”[1](p50),并且提出:“用不着有丝毫怀疑,农业的每一部门在中小生产内就如同在大生产内一样可以同样合理地经营,而且甚至和的发展相反,农业中集约耕作就使小经营较大经营有极大的优越性。……在农业的发展中并没有走向大生产的倾向,恰恰相反,在农业发展的范围以内,大生产并不常是较高的生产形式”[4](p14)。他们企图证明马克思主义经济原理“对于工业的发展是毫无疑义的,但对于农业的发展就不然”[4](p15),于是在19世纪末20世纪初的欧洲和俄国引发了一场关于现代小农制历史地位的思想大论战。这场争论中留存下来的最宝贵、最有影响的理论著作,当推考茨基的《土地问题》和列宁的《俄国资本主义的发展》、《土地问题和“马克思的批评家”》、《社会民主党在1905~1907年俄国第一次革命中的土地纲领》、《关于农业中资本主义发展规律的新材料》等等一系列捍卫马克思主义关于农民问题和土地问题基本理论的光辉典范。正如考茨基在他的《土地问题》一书绪论中所作出的精辟概括:“遵循马克思的方法对农业问题进行探讨,其要点就在于考虑资本主义生产方式之下所发生的一切变化。我们必须研究,资本是否掌握农业,假如能掌握住,那么它又是怎样掌握的;农业是否会发生一种变革,是否要摧毁旧的生产形态,是否会引出新的生产形态。只有回答了这些问题,我们才能判断马克思的理论是否适用于农业,是否注定要使生产资料私有制消灭过程恰好就在一切生产资料中最重要的生产资料——土地之前停止下来”[4](p12)。在他看来,资本主义对农业的决定性的胜利是农业生产对整个市场机制的依赖,而这种依赖乃是建立在土地的资本主义私有制和农业生产者的雇佣劳动的基础上,即资本主义对农业的占领是以一种完全的商品化(土地的商品化和农业生产者之劳动力的商品化)为先决条件的。总的看,考茨基对资本主义在农业中发展的特殊形式和资本主义掌握农业的全过程的分析是有创造性的,对资本主义大农业最终必将完全排除小农生产方式的预言也是有说服力的。因此,列宁认为:“考茨基的这本书是《资本论》第3卷出版以后当前最出色的一本经济学著作。在此以前马克思主义还缺少一部系统地考察农业中的资本主义的著作。现在考茨基用他的巨著(共450页)中的第一部分即《资本主义社会中农业的发展》(第1~300页)填补了这个空白。……‘这本书体现了一个完整的世界观’,具有巨大的理论意义和实践意义”[5](p79-85)。

但正如列宁早就预料到的,“关于农业资本主义这个问题,在所有国家甚至在观点一致和自称为马克思主义者的著作家中间,也引起过激烈的争论,并且今后还会继续争论”[5](p85)。特别是“在战后世界现代化的新浪潮中,小农制再现出强大的生命力,并且引发了关于小农制历史地位的新的论争。马克思和恩格斯的有关论述以及后来发生的争论则又有了新的反响”[1](p45)。这其中最有代表性的是目前国际学术界比较流行的五大基本农户经济理论:即恰亚诺夫的“劳动消费均衡”理论、舒尔茨和波普金的“理性小农追求利润最大化”理论、黄宗智的“内卷化或过密化”理论、斯科特和利普顿的“风险厌恶”理论、巴纳姆和斯奎尔的“农场户经营模型”理论。上述这些理论体系都有一个共同点,就是偏重于分析“家庭劳动农场”的性质,过分地强调农户经济行为所遵循的个人主义行为逻辑[6]。由此表明了他们最终的方法论立场:即在对农户经济进行理论解释时,始终抱持孤立的、静止的观点,单纯从社会结构对农户的制约作用出发,或者纯粹从完全市场经济体制下“极端个体主义”出发解释农户经济行为,一味地强调“农业生产的特殊性”和“家庭自耕农场所具有的强大生命力”,甚至把马克思和恩格斯关于小农制趋于衰亡的科学论断说成是“对现代历史发展的悖论——即现代小农制在当代世界具有绝对的优势”[7](p232)。世界发展经济学家罗斯拖就曾指出:“人们以往过分地估计了资本主义大农业的效率,同时也低估了现代小农制的效率”。为解释小农经济的顽强生命力,有人甚至提出“资本对农业征服而不占领”之说,并提出当代世界经济发展的“小农战略”或“单峰战略”(unimodal strategy)以区别于资本主义大农场占统治地位的“双峰战略”(bi-modal strategy)[8]。凡此种种都把矛头直接对准马克思主义经典作家关于“小农趋于衰亡”的科学结论,正如英国当代著名学者古德曼所指出:“我们现在要讨论的,仍是19世纪末和20世纪初欧洲马克思主义所提出的‘农地问题’。……上个世纪的马克思主义著述就所观察到的诸结构进程展开的讨论,仍在影响着对当代农业结构变化的解释”[9](p1)。

关于现代小农制的历史地位和家庭自耕小农业的生命力,也是中国学者一直争论不休的问题。比如国内有不少学者认为,“传统小农经济是中国封建社会长期停滞不前的根本原因,并将它视之为贫困落后的象征。尤其是近年来,国内理论界又凭添了关于中国农村改革实行家庭承包制度是前进还是倒退,农户承包土地自主经营与人民公社体制下的集体统一经营孰优孰劣的争论”[8]。针对当下中国学术界关于“三农”问题研究的纷乱局面,以徐勇教授为领军人物的“华中学派”极力提倡要把讨论问题的重点重新拉“回到原点,关注变迁”[10]。所谓“回到原点”,是指基于我国实行农村家庭承包土地经营体制长期不变的制度约束条件,应把“三农”问题研究的事实原点重新放回到2.5亿个农户身上,回头从最基础的学理性研究做起;所谓“关注变迁”,是指基于当下中国农村正在发生从未有过的深刻变化,促使农户这个社会“细胞”正在发生迅速的“裂变”,9亿多农民越来越深地进入或者卷入到一个开放的、流动的、分工的社会化体系中来,且与传统的封闭的小农经济形态渐行渐远,他们现在已经进入到一个“社会化小农”的新阶段。由此将会产生“两个理论问题”:一是家庭经营属于传统的小农经济范畴,在现代社会,家庭经营是否有生命活力,能否长期延续;二是如果家庭经营属于传统的小农经济范畴,那么为什么需要解决农民的增收、就业、保障等非传统小农经济范畴的问题,并提供健全的社会化服务体系?这说明单纯运用传统的小农经济理论范畴已很解释当下的中国农村社会,而在对农户的认识方面也发生了“范式危机”,为此需要引入新的理论分析范式来“重识农户”[11]。然而,他们以“货币伦理”为核心概念建构起来的所谓“社会化小农”理论,可以说自提出之日起就陷入了倡导者自身设计的“理论陷阱”,即“它在为农户注入新的活力的同时,也带来新的压力,使农民进入或者被卷入一个更不稳定、风险更大、更不具有确定性,更具挑战性的社会之中。这样,‘小农’与‘社会化’作为两极始终存在着三大内在的矛盾和张力:其一,生产条件的外部化与自我生产能力弱小的矛盾;其二,生活消费的无限扩张与满足需要能力有限的矛盾;其三,交往范围的不断扩大与集体行动能力不强的矛盾”[12]。可见,这种试图以“社会化小农”解释“社会化与家庭小规模经营兼容”的理论创新[13],至多是仅仅停留在社会现象学解释的“低水平重复”。总之,关于农民问题的研究,“必须首先对小农的涵义认识清楚,然后才能谈到改造以及如何改造的问题”[14]。正如列宁所指出的,“事实上,在现代社会中,农业的形式和农村居民之间的关系都非常复杂,因此一个作者从任何研究著作中信手拈来一些根据和事实以‘印证’自己的观点,是最容易不过的事情。我国民粹派报刊上的大量议论正是建立在这样的基础上的,它们企图证明小农经济的生命力,甚至证明它比农业中的大生产还要优越。所有这些议论都有一个特点,就是抓住个别现象,援引个别事实,根本不想把它们同资本主义国家整个土地制度的全貌以及同资本主义农业最近整个演进的基本趋势联系起来。……就现代各个资本主义国家的情况来看,总的来说历史证明了马克思的规律是适用于农业的,并没有被推翻”[5](p79-89)。

那么,在马克思主义经典作家关于农民问题和土地问题的诸多论述中,小农理论范畴的真实内涵究竟是什么呢?关于这个问题,恩格斯晚年在《法德农民问题》中明确地提出:“我们这里所说的小农,是指小块土地的所有者或租佃者——尤其是所有者,这块土地既不大于他以自己全家的力量通常所能耕种的限度,也不小于足以养活他的家口的限度”[3](p486)。可以说,迄今为止国内外理论界有关“小农”的定义和所有的不同解释,再也没有比这个概念更全面、更完整、更严密、更准确、更科学的了。在这里,恩格斯既强调了“小农”的社会经济性质(即小块土地的所有制或租佃者——尤其是所有者),同时把“小农”的生产最低限度(即这块土地既不大于他以自己全家的力量通常所能耕种的限度,也不小于足以养活他的家口的限度)作为一个动态历史变化的科学概念来理解,这样不仅把“小农”的生产关系性质与生产力的数量关系有机地统一起来,从而构成了一个关于小农生产方式完整的表述,而且也显示出了它的富有弹性的解释力和包容性。因为,“我们可能面对的农村居民,包含有一些很不相同的组成部分,这些不同的组成部分本身又按各个地区而有所区别”[3](p485-486),“而在现实生活中又存在着农场土地面积大量减少而同时其人造肥料大量增加的情况,因此‘小’生产——如果仍然按照惯例,根据土地面积把它算作小生产的话——按其投入土地的资本数量来说却是‘大’生产。这种情况并不是个别的,而是所有正在以集约农业代替粗放农业的国家的典型现象。一切资本主义国家都是如此,如果忽视农业的这个典型的、本质的、根本的特点,就会犯小农业崇拜者常犯的错误——只根据土地面积来作出判断。……所以,按照土地面积对农场进行分类,在绝大多数情况下,会对整个农业的发展,特别是农业中资本主义的发展得出过于简单粗浅的概念。正如马克思在分析地租的整个过程中始终指出农业的条件千差万别,这不仅由于土地的质量和位置不同,还由于对土地的投资量不同。对土地投资,这是什么意思呢?这就意味着改进农业技术,实行农业集约化经营,逐步走向更高级的耕作制度,更多地使用人造肥料,改良和更多地使用农具和机器,更多地使用雇佣劳动,等等。单靠统计土地的数量不能表示出所有这些复杂的、形形色色的过程,而农业中资本主义发展的总过程正是由这些过程构成的”[15](p176-194)。因此,“合理的、适合农业特点的研究方法,包括按照产量、产品货币价值总额和雇佣劳动的使用频率和规模等分类方法,一定会得到推广,一定会冲破资产阶级和小资产阶级偏见的密网,粉碎他们粉饰资产阶级现实的企图。可以大胆地保证,在采用合理的研究方法上的任何一个进步,都将进一步证实这样一个真理:在资本主义社会,不仅在工业中,就是在农业中也是大生产排挤小生产”[15](p200)。但迄今为止,那些所谓“小农业优越论”的著作家们仍然对“自食其力的独立的小农”(马克思语)抱有十分天真的幻想。比如,荷兰的农业问题专家L·道欧断言:“进入21世纪,家庭农场仍然是描述农业部门主导形式的一个恰当词汇。这样说不仅是因为家庭劳动力在农业中占了很大比例,而且在于所有权和管理权的结合,家庭和经济目标的重叠,以及家庭农场还要以遗产形式传承给下一代”[16](p109)。而在当下的中国理论界和政界则达成了这样的一个共识,认为“农村实行以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,不仅适应以手工劳动为主的传统农业,也能适应采用先进科学技术和生产手段的现代农业,具有广泛的适应性和旺盛的生命力”[17](p56)。其实,这种极力维护所谓“小农经济稳固论”或“小农经济富有生命力”的陈词滥调,不仅在理论上是站不住脚的,而且在实践上也是极其有害的。正如恩格斯晚年所强调的,“我们永远也不能向小农许诺,给他们保全个体经济和个人财产去反对资本主义生产的优势力量。我们只能向他们许诺,我们不会违反他们的意志而强行干预他们的财产关系。……如果我们许下的诺言使人产生哪怕一点点印象,以为我们是要长期保全小块土地所有制,那就不仅对于党而且对于小农本身也是最糟糕不过的帮倒忙”[3](p500-501)。

二、中国历史上和现实中的小农制评析

毫无疑问,在当今世界上,中国是一个非常典型的小农制国家。目前,我国13多亿人口中仍有9.49亿农民人口(按户籍管理)和2.6亿多个小农户分散在广大农村地区(包括63%的农业人口、60%的劳动年龄人口、66%的老年人口和70%的少儿人口)[18]。其实,毛泽东同志早在1943年就曾指出:“在农民群众方面,中国几千年来都是个体经济,一家一户就是一个生产单位,这种分散的个体生产,就是封建统治的经济基础,而使农民自己陷于永远的穷苦”[19](p934)。马克思在《资本论》中也曾指出:“自耕农的这种自由小块土地所有制形式,作为占统治地位的正常形式,一方面,在古典古代的极盛时期,形成社会的经济基础,另一方面,在现代各国,我们又发现它是封建土地所有制解体所产生的各种形式之一”[2](p909)。这说明,小农制不仅在前资本主义社会中占有主导地位,即使进入了现代资本主义社会以后,“它也是农业本身发展的一个必要的过渡阶段”[2](p909)。但在过去的相当长一个时期,我国理论界始终不承认自耕小农经济的地位和作用,其中最有代表性的观点认为:“中国历史上主要是封建地主制度,小农为数甚少,无足轻重,并且缺乏稳定性,在态度上保守落后,这是造成封建社会长期停滞落后的主要原因”[20](p209)。尤其是国民党南京政府于1927年公布的一组估计数字——“在旧中国,占乡村人口10%的地主和富农拥有70—80%的土地,而占90%的农民人口仅拥有20%~30%的土地”[21],不仅被中国共产党人长期沿用,而且被理论界当作反封建土地制度的“事实根据”,其结果是误导了建国后的几代人。根据国内外最新的研究成果,“在旧中国,占全国农户总数6%~10%的地主和富农,实际上只拥有28-50%的耕地;而占90%~94%的中农、贫农、雇农,实际上也拥有50%~72%的耕地”[22]。这就是说,“旧中国的小自耕农至少占有全部土地的40%左右”[23](p73)。

(一)中国历史上的“小农制”演变轨迹及其评价

中国历史上最早推行家庭小型农场制的政策起源,可以追溯到春秋战国时期。比如有的学者提出,“从上判断,春秋时期已经实行了家庭农场制即分田到户,到了战国时期分田到户的土地已经逐渐地私有化”[20](p212)。在《吕氏春秋·审分》中说:“今以众地者,公作则迟,有所匿其力也,分地则速,无所匿迟也”,这说明古人已经认识到井田制下“民不肯尽力于公田”的弊端。而推行家庭小型农场制则有利于激发小自耕农生产的内生活力,所以在《管子·乘马》中说:“是故夜寝早起,父子兄弟不忘其功,为而不倦,民不惮劳苦”。更值得称道的是战国时期的改革家商鞅提出了“制土分民之律”——“为国任地者,山陵居什一,薮泽居什一,溪谷流水居什一,都邑蹊道居什一,恶田居什二,良田居什四,以此食作夫五万。此先王之正律也。……民胜其地者,务开;地胜其民者,事徕。开则行倍。”[24](商君书·算地第六)这种动态意义上的人地平衡观(即视土地与人口的比例和各类不同耕地的组合而定),与古希腊时代的著名思想家柏拉图在《理想国》中提出的“静止的绝对人口数(5040人)”相比,更具有全面性、动态性、灵活性和实际可操作性[25]。

春秋战国至秦汉时期,是我国小自耕农经济产生、形成和不断发展的一个重要历史时期。战国初期的魏国贤相李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩。岁收一石半,为粟百五十石。除十一之税十五石,余百三十五石。食,人月一石半,五人终岁为粟九十石,余有四十五石。石三十,为钱千三百五十。除社闾尝新、春秋之祠用钱三百,余千五十。衣,人率用钱三百,五人终岁用千五百,不足四百五十。不幸疾病死丧之费及上赋敛,又未与此。此农夫所以常困,有不劝耕之心。”[24](卷二十四·食货志)西汉文帝时期的晁错也说过:“今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩。”[26](卷二十四·食货志)可见,“一夫挟五口,治田百亩”就是这一时期十分典型的家庭农场制,至于小自耕农是否拥有土地私有权皆然。但由于全国各地的地理条件、生产工具、耕作技术和社会经济发展水平不同,小自耕农家庭农场实际的土地面积不可能是千篇一律的,且在土地产出率和劳动生产率等方面呈现出明显的地域性差异。比如,“汉代的一个五口之家,在南方人均垦田23小亩,亩产量1.37石,总产量32石;中部人均垦田30小亩,亩产量1.5石,总产量45石;西北部屯田卒人均垦田74小亩,亩产量0.4石,总产量29石”[27]。这种定量化的实证研究结论,与司马迁在《史记》中所记载的自耕小农生存状态大体上是一致的,即“江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家”,;“巴蜀平原,民食稻鱼,无凶年忧”;“鲁地颇有桑麻之业,无林泽之饶,地小人众,俭啬”;“齐地带山海,膏壤千里,宜桑麻,人民文采布帛鱼盐”;“关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三,然量其富,什居其六”[24](卷一二九·货殖列传)。

汉唐时期至明清之际的1800余年间,中国传统农业生产要素组合方式虽然没有发生根本性的突破,但是逐渐形成了以高劳动投入为基本特征的精耕细作农业,维持了历史上绵延上千年的“维生型小农经济”。根据中国历代的官方记录,这一时期的总人口大体保持在6000万人上下(公元2年为5959万人,280年最低为1616万人,1109年最高为12100万人,1602年为5631万人),耕地总面积大体保持在8亿亩左右(公元2年为8.27亿亩,976年最低为2.95亿亩,1581年为7.01亿亩,1602年最高为11.62亿亩)[28],人地比率大体保持在8亩/人以上(公元2年为9.15亩/人,140年最高为10.7亩/人,1393年最低为8.62亩/人)[29](p96)。从总体上看,中国历史上的人口和耕地都是趋于增加的,但二者的增长速度却有所不同,人口增长往往快于耕地增长一倍左右(年均增长率分别为1‰和0.55‰),因而人地比率变动的总趋势是下降的,并且呈现出波浪式升降的历史特征(公元2年为9.15亩/人,146年最高为10.7亩/人,961年为7.96亩/人,1109年为5.5亩/人,1393年为5.69亩/人,1592年最低为4.16亩/人)[29](p98-99)。正是由于人地矛盾日趋紧张的压力,所以有的学者提出:“中国历史上农业精耕细作的许多方面都可以追溯至最早的时候,如养蚕酿酒、种瓜栽豆,起始于商代;播种施肥、深耕细作,普及于战国;镰斧犁铧、锹铲锄靶,初见于西汉”[30](p61)。特别是进入北宋以后,“中国农业的核心技术是耕作制度,主要通过引进新的作物品种和提高复种指数,足以使农业的前沿地带越来越离开低地、盆地和谷地,而进入较干旱的丘陵和山区”[30](p169)。这样,“中国历史上的农作物复种指数极有可能在北宋时期就大于1,至迟在明清时期已超过1”[31](p98)。而根据吴慧的研究,“在西汉、唐朝、宋朝、明朝几个主要朝代,全国粮食总产量分别达到591.4亿斤、664.7亿斤、1205亿斤、1453亿斤,粮食平均亩产分别达到264市斤、334市斤、309市斤、346市斤,农业劳动生产率分别达到3341市斤/人、4261市斤/人、3862市斤/人、3726市斤/人”[32](p195)。总的看,我国在这一时期的粮食供政策应是基本成功的,土地产出率和自耕小农的劳动效率也是比较高的。正如美国学者西奥多·舒尔茨所指出的,“中国传统农业可能是贫乏的,但其效率是很高的。农业生产要素的使用较少有不合理的低效率现象,小农作为‘理性经济人’毫不逊色于资本主义家”[33](p37)。此外,自北魏至隋唐300余年间,中国历代的统治者积极推行“均田制”,既使政府控制的小自耕农人数大大增加,又保证了中央专制主义集权统治的赋税来源和经济基础。比如唐朝的“百亩授田制”规定:“丁及男年十八以上者,人一顷,其八十亩为口分,二十亩为永业;老及笃疾、废疾者,人四十亩,寡妻妾三十亩,当户者增二十亩,皆以二十亩为永业,其余为口分。……凡授田者,丁岁输粟二斛,稻三斛,谓之租。丁随乡所出,岁输绢二匹,绫、絁二丈,布加五之一,绵三两,麻三斤,非蚕乡则输银十四两,谓之调。用人之力,岁二十日,闰加二日,不役者日为绢三尺,谓之庸。”[34](卷五十一·食货志一)其目的就在于,“使上爱物以养其下,下勉力以事其上,上足而下不困。故量人之力而授之田,量地之产而取以给公上,量其入而出之以为用度之数。是三者常相须以济而不可失,失其一则不能守其二”[34](卷五十一·食货志一)。但在中国历史上,既不可能从技术上解决人地矛盾的问题,更不可能从制度上解决土地分配的问题,所以“人口循环、耕地增减循环和社会治乱循环之间存在着一致性就不是偶然的现象”[29](p179)。

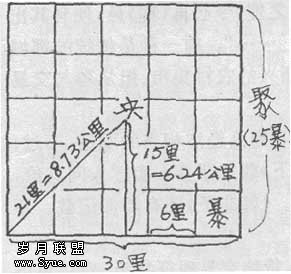

进入清代中叶以后,中国小自耕农的命运开始出现了前所未有的重大历史转折。到清乾隆十四年(1749年),人口已增至1.77亿人,嘉庆五年(1800年)增至2.95亿人,道光三十年(1850年)增至4.3亿人,民国二十二年(1933年)增至5亿人 [35](p401)。这一时期耕地面积虽呈现不断扩大的趋势(1776年为9.89亿亩,1893年增至12.45亿亩,1933年增至14.7亿亩),但人地比率在1776年已下降到3.7亩/人,1893年仅为3.23亩/人,1933年只有2.94亩/人,普遍低于清代人口学家洪亮吉提出“率计一岁一人之食,约得四亩”的“维生型小农经济”临界点[29](p292)。正如有的学者所提出的,“进入清中叶以后,北方的人地比率低于4亩/人,南方的人地比率低于2亩/人,这是引发白莲教起义和空前规模的太平天国起义的经济根源”[36]。总的看,“清康、雍、乾三朝,比较过的是有秩序承平的日子;然到乾隆中叶以后,清室即入衰运”[37](p865)。随着人地矛盾日益加剧,小自耕农的劳动效率不断下降,比如明朝时期为3726市斤/劳,而到清朝中叶仅为2094市斤/劳[29](p216)。美籍华裔学者黄宗智先生曾经提出:“在1350年至1950年长达6个世纪的蓬勃的商品化和城市发展过程中,中国小自耕农的生产方式实际已经陷入到了一个高土地产出率与低劳动生产率并存的‘均衡陷阱’。假如把不同的复种指数计算在内,每亩耕地平均产量就等于216~247斤或每英亩647~740公斤,比美国的每亩133斤或每英亩400公斤高出甚多,但中国每英亩小麦所投入的人工是美国的23倍,每英亩高粱则是美国的13倍”[38](p13)。所以,“当西欧的小农经济正在经历资本主义的发展和改造时,中国的小农经济却在日益内卷化。当西欧的小农社会正在经历阶级分化和全面向资本主义转化时,中国仍停留在小农社会阶段。当西欧越来越多的小农正在转化为新兴的无产阶级成员时,中国的小农仍旧是小农,只是经历了部分的无产化。这些差别是双方财富与势力的不均衡,是中国遭受帝国主义侵略之害的社会经济背景,同时也是促成十九、二十世纪大规模农民运动的乡村危机的根源”[38](p301)。英国社会学家R·H·托尼曾经对1931年中国小自耕农的生存状态作出了形象的描述,“有些地区农村人口的景况,就像一个人长久地站在齐腰深的河水中,只要涌来一阵细浪,就会陷入灭顶之灾”[39](p1)。因为,这种“小片的土地、古老的耕作技艺、变幻莫测的气候以及国家强征的徭役、恭金、贡品等,使每个村头都可见到饥饿的幽灵,有时还发生饥荒,他们面临着极其严重的生存危机”[39](p1)。仅就人均占有原粮数量分析,“战国时期为921市斤/人,秦汉时期为963市斤/人,唐朝为1256市斤/人),宋朝为1159市斤/人,清中叶为628市斤/人。而到20世纪上半期已经跌入低谷(1947年仅为417市斤/人),这是战国以来最坏的状况”[32](p195)。总之,“这个半无产化了的小农经济的形成,正是中国解放前农村数世纪以来大规模动荡的结构性基础”[38](p317)。

(二) 新中国成立以来对小农制的改造和目前面临的困境

1. 建国初期对小农制的改造和小农经济的复活

建国初期(1949~1952年)对小农制的改造,主要取得了三大成果。一是按照“耕者有其田”的平均地权政策,中国大陆地区(除西藏和新疆外)普遍进行了土地产权革命,“使占乡村人口总数60%-70%的3亿多无地或少地的农民获得了大约7亿亩土地,免除了他们过去每年向地主缴纳的700亿斤粮食的超重地租”[40](P82)。二是建立了以农民私有土地为主和部分公益性土地属于国有的二元复合型土地产权制度,国家允许土地自由买卖、出租、典当、抵押、继承等,形成了适合农村商品经济发展的微观基础。三是建立了国家基层政权组织和农民协会相结合的农村上层建筑,真正实现了“让农民当家作主”,极大地调动了农民的生产积极性和创造性,促使了农村生产力的恢复和发展。据统计,1952年与1949年相比,全国粮食产量平均每年增长13.14%,棉花产量平均每年增长43.15%,农民生活水平也得到了改善和提高。但在土改工作结束后,人们突然发现此时的中国总人口已达到5.826亿人(1953年的全国人口普查数据),这与以往流行的说法即“四万万五千万人”相差了1.3亿人。这一时期的耕地面积虽由1949年的146822万亩增加到1952年的161878万亩,人地比率也由2.71亩/人增加为2.81亩/人,但它只是一种恢复性的增长。特别是经过这次土改,我国开始形成了以自然村落为单元“不分男女老幼、一律平分土地”的农地分配政策惯例和平分机制,使明清时期以后出现“地权分散化”和“耕地细碎化”的发展趋势更加凸显。这种汪洋大海般的小农经济格局,与新中国的工业化发展道路显然是矛盾的。

2. 农业合作化和人民公社时期对小农制的改造及其变态

农业合作化和人民公社时期(1953~1978年)对小农制的改造,形成了以实行“农村集体土地所有制”和“农民集中劳动”为基本特征的农业生产统一经营方式,在这里仅从形式上是看不到“小农的影子”。但是,这一时期中国人口增加了将近4亿人(1953年为5.88亿人,1978年为9.63亿人),耕地面积减少了将近2亿亩(1957年达到峰值为16.77亿亩,1978年仅剩下14.9亿亩),人地比率也由1953年的3.96亩/人下降到1978年的2.23亩/人[29](p115)。这主要是由农村人口过快增长(占91.83%)和耕地面积减少(占8.17%)双重因素导致的结果[29](p115)。因此,尽管我国农作物复种指数“在1952年已达到1.3(130.9%),1957年又提高到1.4(140.6%),1976~1978年间进一步提高到1.5(151%)的创历史记录水平”[29](p141),农民劳动天数也由1950年代的119天增加到1970年代的300天左右,“粮食单产由50年代初期的56.6公斤提高到70年代末期的176.1公斤,增长了2.1倍”[29](p303),“农业总产出增加了3倍”[41](p12),但是农业劳动生产率和农民收入水平却几乎全然没有改进。特别是在人民公社时期,“各级地方政府利用国家的强制力量,广泛动员和组织农民群众开展大规模的农田水利设施的改造与兴建,填补了旧中国水利设施建设的两个空白:一是兼防洪、灌溉、养殖等多项功能为一体的大中型水库的修建;二是提水工程的兴修和提水机械的广泛使用。这段时期,农田水利设施兴建的力度是非常大的,20世纪末的中国农村运作的水利设施基本上都是这一时期修建的”[42](p170),“它单靠人力就使中国的面貌大为改观,全国建起了上万座水库、几千座小型水电站、几百英里的铁路线,在大江大河上建起了一座座桥梁,开拓隧道,修筑马路,开发了更多的矿藏,灌溉了更多的土地”[43](p616)。然而到1976年,“我国一个农业劳动力全年生产粮食仅为1000千克左右。人均占有粮食只有307千克,几乎和1956年一样多。每个农业人口提供的商品粮只有70千克”[44](p823)。直到1978年底党的十一届三中全会召开前,“中国11亿人口中仍有8亿多农民长年搞饭吃,而国家每年仍需进口大批粮食和棉花弥补缺口。农业人口平均每人的全年收入只有70多元,有近1/4的生产队社员的全年收入在50元以下,平均每个生产大队的集体积累还不到1万元,有的地方甚至不能维持简单再生产”[45](p832)。尽管当时有不少农民通过开垦农田以外的所谓“拾边地”(包括地边、场边、路边、沟边、塘边、圩边、岩边、屋边、坟边、篱边等)以求得生存[46](p185),但是在全国504万个生产队中已有1/3以上变成了“三靠队”(生产靠贷款、生活靠救济、吃粮靠返销),农民人均年收入在50元以下的占27.3%,50~100元的占50%左右,100元以上的不到1/4,其中有2.5亿人生活在极端的贫困状态。这说明,中国的土地承载力已经达到了极限。因此到了人民公社后期,“工分制”开始出现贬值的现象,社员中普遍存在“集体偷懒”和“免费搭车”的现象,不同农户之间开展“集体博弈”(主要靠家庭劳动力的人数比例和强弱程度)的结果是出现了收入分配上的“拉平效应”(因为当时生产队按人头和劳动量分配集体收入的比例已调整为3:1)[47](p108),此时的所谓“大集体农业”生产经营方式实质是一种“变态了的现代版小农制”。总之,“在中国特定的人地关系下,改造传统农业虽然必要,但不可能迅速得到改造,它还取决于诸多因素,如技术进步条件、人力资本形成、工业化发展等。在不具备这些条件的情况下,单纯地依靠组织变革、制度创新,虽能在形式上改造农业中的土地分散经营形式,但不可能真正达到改造传统农业的目的”[29](p239)。

3. 改革开放以后对小农制的改造和目前面临的困境

改革开放以后(1978年至今)对小农制的改造,大体可分为三大步骤:“第一步,实行以家庭承包经营为核心的农村经营体制改革;第二步,实行以农村税费改革为核心的国民收入分配关系改革;第三步,实行以促进农村上层建筑变革为核心的农村综合改革。这三步改革始终贯穿一条红线,就是保障农民的物质利益,维护农民的民主权利,解放和发展生产力”[48]。但从1978年至2006年末,中国人口由9.63亿人增加到13.14亿人,而耕地面积却减少了2亿亩以上(其中1986年至1995年减少6789.6万亩,1996年至2006年减少1.24亿亩),人地比率也由2.23亩/人下降为1.39亩(其中全国有14个省份人均耕地不到1亩,有660多个县人均耕地不足半亩,已经低于联合国确定土地对人口最低生存保障0.8亩/人的警戒线[47](p111)。这主要是由国家非农建设用地增加(占82.76%)和农村人口增长惯性(占17.24%)双重因素导致的结果[29](p116)。据有关专家预计到2030年,全国耕地资源仍将继续减少5450万亩,平均每年仅各项建设农用地至少需要400万亩左右,今后如何保住“18亿亩耕地”这条生命红线仍是一个大难题[49]。这说明,中国未来的经济社会发展仍将取决于如何消解现代化进程中的人地关系问题。总的看,我国农村实行家庭承包经营体制,“对农业生产的影响只是一次性的突发效应,而到1984年以后,这种制度变迁的冲击力已经释放殆尽”[50](p21)。尤其是“进入上个世纪90年代以后,农业生产要素已不是留在农村内部使用了——城市扩张,大规模占用农村土地;劳动力大量流出农村,企业得以雇佣最廉价的劳动力,农民工几乎什么社保都没有;农村资金外流,每年被各个商业银行抽走大量的资金。而当农村发展所需的生产要素都被抽走的时候,就算农民再有志气,有天大本事也没用”[51](p26)。正如邓小平同志早在1990年就提出的,“中国社会主义农业的改革和发展,从长远的观点看,要有两个飞跃。第一个飞跃,是废除人民公社,实行家庭联产承包为主的责任制。这是一个很大的前进,要长期坚持不变。第二个飞跃,是适应科学种田和生产社会化的需要,发展适度规模经营,发展集体经济。这是又一个很大的前进,当然这是很长的过程”[52](p355)。但迄今为止,我国尚未建立起适应社会主义市场经济发展的土地产权制度,市场机制在配置农村土地资源中的基础性作用发挥十分有限。比如在农村改革初期,全国平均每个农户承包耕地9.2亩,被细分为8.99块,平均每个地块也只有1.02亩,这样就人为地造成了耕地的细碎化经营[53];而目前我国“除耕地之外的广大国土资源(包括60亿亩草原,42.7亿亩林地,42亿亩大陆架渔场等)在相当程度上还处于权责不清、主体不明、利用不够、经营粗放的状态。这已严重制约着农业结构的调整、农业效益的提高和农民增收的步伐”[54]。总之,当前我国“虚置的”农村集体土地所有制和“缺乏弹性”的土地政策(限制农地流转),已成为制约现代农业发展和对小农制改造的最大体制障碍。

自19世纪末20世纪初以来的百余年,一些资产阶级和小资产阶级理论家总是不遗余力地试图寻找所谓“小农经济的理想国”,来维护他们提出的所谓“小农富有生命力的理论”。时至今日仍有不少学者认为,“小农制在日本与丹麦、以及1905年后的俄国,均促进了农业的迅速增长。在俄国,它为这一时期的革命提供了巨大刺激;而在农民国家的丹麦,也创造出了当时世界上最有效率的农业。特别是二战以后的东亚地区——日本、韩国以及的,都是依靠小农制迅速走向工业化的。时至今日,无论是西欧还是北美,占统治地位的仍然是家庭农场。总之,家庭农场制度符合农业生产的特性,它能够通过一系列的制度性革新积极采用生产技术、参与国内外市场、适应现代社会化大生产”[7](p234-249)。可以说,目前我国学术界和政界之所以死抱住“中国已经变态了的超小规模家庭承包经营体制”不放无不是以此作为理论借口。下面,就以人们常常拿丹麦、荷兰、日本(代表人多地少、耕地资源短缺的国家)和美国(代表人少地多、劳动力资源短缺的国家)作为“挡箭牌”的例子,重点对这4个国家普遍实行所谓“家庭农场制”的真实情况进行分析比较与评价。

(一)关于丹麦的所谓“农业协作的理想国”

进入20世纪初期,“现代土地问题著作界修正主义的主要代表人物爱德·大卫,竭力拿丹麦的农业联合组织和丹麦所谓的‘小农’经营水平作例子。亨利希·普多尔竟把丹麦叫作‘农业协作的理想国’。在俄国,持自由主义民粹派观点的代表人物也常常拿丹麦当‘王牌’来攻击马克思主义,维护所谓小农业经济富有生命力的理论”[55](p223)。为了捍卫马克思主义的土地理论,列宁根据对俄国、德国和丹麦的农业经济统计资料所作的分析,以无可辩驳的大量事实揭露了他们用来证明“小农经济稳固论”的统计方法和官方数据是反科学的。他在《土地问题和“马克思的批评家”》中指出,“丹麦也同欧洲其他国家一样,为数众多的小农户在农业生产总值中所占的比重是极小的。1895年,有10公顷以下土地的农户共占农户总数的72.2%,他们的土地却只占11.2%。……超过40公顷土地的大资本主义业主,仅占业主总数十分之一(10.7%),但却集中了五分之三以上(62.6)的土地和将近一半的畜牧:马是45.6%,牛是48.4%,绵羊是32.7%,猪是44.6%。……从这些数字中,首先可以得出资产阶级经济学家及其追随者修正主义者经常忽略的一个基本结论。这就是:丹麦的绝大部分土地集中在按资本主义方式经营的农民手中。毫无疑问,不仅有120公顷以上土地的业主必须依靠雇佣劳动来经营,甚至有40公顷以上土地的业主也是如此。……总括起来说,土地问题上的马克思主义反对者心目中的‘理想国’,已经让我们十分清晰地看到了资本主义的土地制度,农业和畜牧业中尖锐的资本主义矛盾,农业生产日益集中,大生产排挤小生产,以及绝大多数人口日益无产化和贫困化。在现代资本主义国家的环境中,小农的经济只能苟延残喘并慢慢地在痛楚中死去,绝对不会有什么繁荣”[55](p223-244)。

20世纪以来的100多年,丹麦小自耕农场的演变已经证明了列宁的预言是科学的。比如在1900~1960年的60年间,丹麦的农场总数基本维持在20万个左右,而到1970年已减少至14万个,1990年又减少至7.7万个,2004年进一步减少至45624个(其中全日制农场有2.7万个)。尤其是最近30年,每个农场平均规模已由过去的十几公顷扩大到接近60公顷(约合750 亩)。目前在丹麦520万人口中仅剩下18.3万农民,专门从事农业生产的劳动力只有6.8万人,仅占全国劳动力总数的3%。在全国270万公顷的耕地面积中,家庭自耕农场占97%,租赁经营农场只占3%,但其小于5公顷的农场只占全部耕地的0.1%,小于10公顷的农场由过去的44%下降到10%以下,而大于100公顷的农场却占到37.1%,大于200公顷的大农场也占到了13.1%。据丹麦农业渔业经济研究所所长Arne Larsen教授介绍,在未来的10~15年,农场平均规模将会再扩大一倍以上[56]。据有关专家研究,“最近一百年来,有1/3的农民放弃自己在当地已有的社会关系而移民到经济发达的其他国家或地区寻求生存机会;有1/3的农民选择了到相对较小的城市打工谋生;有1/3的农民选择继续留在农村,从农作物种植转向畜牧养殖。而正是这些选择留下来的农民成为合作制思想的创造者”[57]。目前,丹麦为数不多的农业人口已经全部纳入到由全国农民联合会(约有64000名会员)、家庭农场主联合会(约有17000名会员)和联合会共同构成的32个大型合作企业中。农业生产资金投入主要来源于国家银行抵押贷款(从1994年到2004年,农业抵押贷款债务的比例由74.2%提高到76.1%),农业科技开发经费的90%以上都由政府提供(全国有4300多名农业专业技术顾问为6万多个农户提供咨询服务),农业补贴方式包括欧盟的作物种植补贴(按2259克朗/hm2补贴)和丹麦政府对有机农业(按产值的20% ~70%补贴)、建立沼气工厂(按设备的20%补贴)、保护自然资源(如减少40%田间施肥量、固氮作物、休闲田、非种植的近溪河流域地和低洼蓄水地、牧场的放牧和割草等都可以申请到政府给予不同程度的补贴)[58]。仅就丹麦全日制农民而言,种植谷物者平均年纯收入为179000克朗,养牛和乳品生产者平均年纯收入为209000克朗,养猪农户平均年纯收入为497000亿克朗。因此,目前丹麦的所谓“小自耕家庭农场”虽然平均起来算只有1.5个经营者,但其生产的农产品却占到了世界食品市场总量的3.1%,足以养活相当于三个丹麦人口的食物需求。可见,它实质是一种由国家政府、企业和专业合作社三方共同控制的高度商业化、规模化、专业化、资本化、技术密集化和社会化服务融为一体的资本主义现代大农业生产方式。正如列宁早年所指出的,“丹麦农业的基础是大、中资本主义农业。所谓‘农民国家’和‘小农经营水平’的论调,完全是资产阶级的辩护术,是各种有学衔或没有学衔的资产阶级思想家对事实的歪曲”[55](p238)。

(二)关于美国的所谓“小农家庭劳动农场”或“小农家庭劳动农业”

1913年6月,由俄国民粹派的理论家吉姆美尔最先提出了,“美国大多数农场都是劳动农场;在比较发达的地区,农业资本主义正在解体;在全国绝大多数地方,小劳动农业正在扩大自己的统治范围;正是在文化较悠久、经济发达程度较高的地区,资本主义农业日益瓦解,生产正变得分散而零碎;没有一个地区的垦殖开发过程已经停止,没有一个地区的大资本主义农业不在解体并被劳动农业所排挤”[15](p149)。针对这种错得离奇的、自欺欺人的“资本主义社会中农业的非资本主义演进理论”,列宁一针见血地指出:“这种错误观点的理论根据是什么呢?毫无疑问,最主要的根源就是人们对过时的、单单按照全部土地或耕地面积来比较农场的方法不加批判,陈陈相因。……资产阶级经济学家的一个主要错误,就是把大大小小的个别的事实和数字同政治经济关系的总联系割裂开来”[15](p149-203)。当时,尽管“美国还有大量无主的、闲置的、无偿分发的土地,这是资本主义国家中的一个例外。在这里,农业靠占用无主的土地,靠耕种从未耕种过的新土地还可以得到发展,也确实有了发展——以最原始最粗放的畜牧业和农业的形式发展”[15](p203),尽管“美国农业中资本主义现在所处的阶段比较接近于工场手工业阶段,而不是大机器工业阶段。在农业中,手工劳动还占优势,机器的使用相对来说还很不广泛”[15](p236),但是“根据1900年和1910年全美国大农场和小农场的耕地分配情况的材料,可以得出十分明确的和不容怀疑的结论:大农场加强了,中小农场削弱了。因此,既然可以根据农场按土地面积分类的材料来判断农业的资本主义性质或非资本主义性质,那么,美国的例子就向我们表明了近10年来大资本主义农场增长和小农场被排挤是一个普遍的”[15](p187-188)。事实上,“资本主义农业的发展有两种形式:既可以在原有的技术基础上扩大农场面积,也可以建立新的、土地面积很小或极小的、种植特种商业性作物的农场,这种作物的特点就是可以在土地面积很小的条件下大大扩大生产规模和使用雇佣劳动。其结果是大地产和最大的农场大大加强,中等农场和小农场受到排挤,最小的、高度资本主义的农场获得发展”[15](p192)。换言之,“资本主义农业发展的主要路线就是小经济(就土地面积来说)变成大经济(就生产规模、畜牧业发展、使用肥料数量、采用机器增多来说)”[15](p204)。比如,“从1900年到1910年这10年间,美国农村人口从59.5%下降到53.7%。……自耕农在农场主总数中所占的比重不断下降,产权人在农场主总数中所占的百分比一直在减少”[15](p221)。这样,“美国全部农业生产有一半以上集中在1/6左右的资本主义农场手中。……在另一端,有一半以上的农场即将近3/5(58.8%)的农场属于非资本主义农场,但是这些占有全部土地1/3(33.3%)的、倍受资本压迫的、为数众多的农场生产率比平均水平低50%,全部产值还不到美国农产品总值的1/4(22.1%)”[15](p218-219)。同时,“美国农场全部财产价值在1900~1910年间增加了一倍多,但实力增长最快、在经济上获利最多、在技术上进步最大的正是大地产,农产品价格的上涨和地租的增加使得工人阶级的亿万美元落入了一切土地占有者的腰包”[15](p189)。因此,“美国大多数的农场主都更加陷于破产境地,通过抵押而落入金融资本的魔掌。……谁掌握着银行,谁就直接掌握着美国1/3的农场,并且间接统治着所有农场”[15](p228-236)。总之,“在美国农业中,不仅大生产排挤小生产,而且这个过程要比工业中进行得更有规律,或者说更正常”[15](p235),“而不是像吉姆美尔先生和民粹派以及一切向‘劳动’唱廉价颂歌的资产阶级经济学家所爱讲的那样转变为‘劳动’农业,而是转变为商业性农业。‘劳动’这个词非但没有任何政治经济意义,而且间接地会使人产生误解。……因为在任何社会经济结构中,无论是奴隶制下,或是在农奴制下,或是在资本主义制度下,小农总是要‘劳动’的”[15](p162-163)。

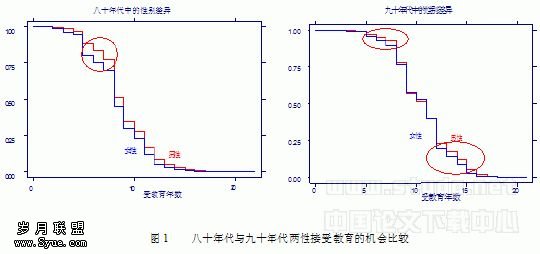

20世纪以来的100多年,美国资本主义现代农业的发展变化,可以说是“今非昔比,面目全非”。从整体看,“目前美国从事初级农业生产的劳动力已由1910年的33%减少到2005年的0.7%,即由1200多万人减少到不足200万人,农业增加值仅占GDP的1%”[59]。从农场数量和经营规模的变化看,“美国农场总数在1900年是573.8万个(其中耕地面积不到100英亩的小农场占25.8%),1910年是636.1万个(其中耕地面积不到100英亩的小农场占24.2%)”[15](p186-187),“1935年最多时为681.4万个,1945年下降为596·7万个,1989年减少至217万个,现在已减少到不足200万个(其中小农场占83.6%,农业产值占34.2%,中型农场占14.2%,农业产值占38%,大农场占2.2%,农业产值占27.8%)”[60]。这样,“从1950年到2000年的50年间,美国每个农场平均规模已由191英亩增加到435英亩,扩大了127.7%,其中500英亩以上的大农场增幅为43.3%。而年销售额在2500美元以下的家庭农场减少了80%,年销售额在5000美元以下的家庭农场减少了62%,年销售额在10000美元以下的家庭农场减少了62%,年销售额在20000美元以下的家庭农场减少了19%。这种变动的趋势说明了,小农场在日益激烈的市场竞争中越来越处于不利地位,原因就在于农业生产成本和农场债务负担日益上升。而到2001年,美国采用租赁经营的农场所占全部农业耕地面积已超过45%”[61]。从农场资本集中和技术密集程度看,“美国农场全部财产价值在1900~1910年这10年间增加了一倍多(即由204.4万美元增加到409.91万美元,增加了100.5%),但美国工业化水平最高的新英格兰和大西洋岸中部每英亩耕地的农具和机器平均价值分别为2.58美元和3.88美元,这在当时是最高的数字”[15](p155-189)。而到2002 年,“美国每个农场建筑与土地市场价值为53.8 万美元,每个农场机械与设备市场价值为 6.66万美元,一个农民可以同时使用上千台配套齐全的各种农业机械设备,实现了农业生产全过程的机械化作业和自动化管理”[62]。尤其是20世纪80年代以来,“美国政府提出利用3S技术(遥控技术、地理信息系统和全球定位系统)对农业灌溉、播种、施肥、治虫、水土保持等实行精确化、集体化和信息化全程控制和管理,大力发展精准农业,目前已有20%的农场采用这些技术”[59]。从农场专业化生产水平看,“目前美国农场的区域化分布和专业化生产比例大田作物达到 82%以上,棉花达到 80%以上,蔬菜达到 88%以上,园艺达到 98%以上,果树达到 96%以上,肉牛达到 88%以上,奶牛达到 85%以上,家禽达到 96%以上。这样就使生产要素逐渐地向优势农场集中,加速了大农场对小农场的兼并与重组,提高了生产效率,降低了小农场经营的市场风险”[62]。从农场产出水平看,“目前美国年产值在 l0 万美元以下的小型农场占农场总数的85%,农业产值只占 11.4%;年产值在10~50 万美元之间的中型农场占农场总数的l1.3%,农业产值占26.9%;年产值在 50 万美元以上的大型农场虽然仅占农场总数的 3.3%,但其农业产值却占到了 61.9%,几乎15%的大中型农场提供了将近 90%的农业产值”[62]。从农场收入水平看,“1960 年,美国农场家庭平均收入为 4054 美元,全国家庭平均收入为 6237 美元,前者相当于后者的 65%;到 20 世纪 80 年代中期,开始出现农场家庭收入高于全国家庭收入的年份。而大致在 90 年代中期,农场家庭收入已经持续超过全国家庭收入的平均水平。2002 年,美国农场家庭收入达到 65757 美元,而全国家庭收入仅为 57852 美元,前者是后者的114%”[63]。目前,美国家庭农场收入结构已经发生了巨大的变化,“据统计,1999 年美国农场家庭平均收入中工薪(场外就业)收入占 53%,农场外经营收入占 18%,利息和红利占 7%,其他农场外收入占 12%,共计非农场内的收入占总收入的 90%,而农业收入只占总收入的 10%。在农场家庭总收入中,政府转移支付同样占有相当大的比重,而且农村居民要比城市居民获得更多的政府转移支付(社会保险、医疗、收入维持、失业保险等)。2001 年美国城市人均收入为 32077 美元,其中政府转移支付为 4357 美元,占 13.58%;农村人均收入为 22391 美元,其中政府转移支付为 3798 美元,占 16.96%,比城市人口多 3.38 个百分点”[63]。根据美国农业部测算,在《 2002 年美国农业法案》生效的2002~2007 年的5年期间,“联邦政府农业补贴年均支出大致为 190 亿~210 亿美元,平均每个农场的补贴金额为 9251 美元,相当于农场平均产值的 9.8%,而占美国农场总数30%左右的较大规模农场将获得政府补贴总量的75%”[64],“2005年美国农场净收入为832亿美元,其中政府补贴高达227亿美元,补贴主要流向大农场,因为大农场利益集团的游说力量相当大,决定着美国的政治选票”[65]。从所占国际农产品市场份额看,“2006年美国农产品出口额已达到770亿美元,其中小麦出口占世界市场的 45%,大豆占 34%,玉米占22%,成为当今最大的农产品出口国”[64]。总之,美国农业的最大特征是农场规模扩大化、经营商业化和国际化、生产区域化和专业化、管理信息化和工厂化、资本集中化、技术密集化、农民知识化和社会化服务以及生产、加工、销售一体化交织在一起,由此也验证了列宁早年所提出的“按照一个总的计划,把占美国全部生产总额一半以上的百万农场的生产组织起来,这在现代各种各样的联合以及运输技术广泛发展的情况下是完全可以实现的”[15](p236)。而目前我国学术界就是死扣住“美国家庭农场已占到各类农场总数的87%,合伙农场只占10%,公司制农场仅占3%,并且许多合伙农场和公司农场都是以家庭农场为依托,因此全国的农场几乎都是家庭农场,可以说美国资本主义现代化农业是在农户家庭经营基础上进行的”[60],由此推论出“当今中国超小规模的家庭承包制也富有生命力” 的陈词滥调,这种认识和理解显得多么肤浅,多么死板,多么愚蠢。但是,“迄今为止,关于‘农业形态学问题’还几乎没有人研究过”[66](p101)。

(三)关于荷兰的所谓“创造了世界奇迹的现代小农制典范”

荷兰国土面积4万平方公里,人口1600万人,平均人口密度为482人/平方公里,人均耕地为0.84亩(低于中国人均耕地1.4亩,属于世界上人均占有耕地面积最小的国家之列)。然而就是这样一个人多地少、农业资源相对贫乏的欧洲海边的“低洼之国”(27%的国土低于海平面),“在20世纪末,农产品净出口总额超过美国而高居世界第一位。此外,荷兰还拥有多项世界第一,比如农业劳动力人均创汇率最高(1997年为14.06万美元/人);土地产出率世界第一(1991年为2468美元/公顷);单位土地面积创汇率最高(农用地出口额平均为1.86美元/平方米);农产品净出口额增速最快(1961~1999年增加45倍);其中鲜花、观赏植物、马铃薯、番茄、蛋制品、啤酒、奶酪等产品净出口均居世界第一;农业基础设施世界一流(玻璃温室面积达到1.1万公顷,占世界1/4)。荷兰的农业人口不足世界的0.02%,耕地面积不到世界的0.07%,但其出口的农产品却占到了世界市场的9%”[67(p1-3)。对于这样一个举世无双的“荷兰现象”,国内外学术界至今仍把它看作是“创造了世界奇迹的现代小农制典范”。但在事实上,“目前荷兰家庭农场规模在欧盟各成员国中是最大的,从事种植业的农场平均规模为50公顷(有不少已经超过了100公顷),从事畜牧业的农场平均规模为40公顷以上,从事园艺花卉业的农场平均规模为2公顷以上”[68]。尤其是在1980~1999年,“荷兰的农场数量从14.5万个减少到10.2万个,同期农产品的出口净值却从44亿多美元上升到142亿多美元,跃居世界第一”[69]。而从1945年到2003年,荷兰的农户总数已由65万个减少为8.6万个,农业从业人员仅剩下12万人(占全国就业人口的1.5%),拥有200万公顷耕地(占全国土地面积的57%),农产品出口净值达464亿欧元(占荷兰总出口额的20%)。目前,荷兰每个农户平均年收入在4万欧元以上,其中园艺业收入已超过40%以上,农场以外的经济收入占到35%以上(包括提供存储设施、开展休闲、进行农产品加工、利用农地建立风力发电场等)。特别值得注意的是,“从1960年到2003年,荷兰的家庭农场数量由18.5万个减少到2.5万个,以年均4.8%的速度递减,而每个家庭农场的平均规模却在逐年扩大”[70],“而在最近的十几年间,生产资料不断地向大农户集中,每个农场平均规模从1990年的16公顷扩大到2003年的22.5公顷(其中有1500户用地超过100公顷),有1/4的大农户生产了2/3的农产品。大多数农户依靠1/3以上的非农业收入来维持农场的运转,依靠单一的农业生产已经越来越难以维持生存。农民人均收入以平均每年1%的速率递减,农业从业人员以每年平均0.8%速度递减。据荷兰农业部预测,在未来的10~15年内,仍将有40%的小农户在激烈竞争中难以为继而被淘汰出局。这说明在市场经济条件下,只有通过适度扩大经营规模才能实现农业信息化、机械化、集约化;只有通过适度扩大经营规模才能实现农业企业应该承担的社会责任;只有通过适度扩大经营规模才能实现农业品牌意识、农产品直接销售、降低经营成本、提高市场竞争力;只有通过适度扩大经营规模才能实现农业的可持续发展”[71]。因此,荷兰农业经济学家通常采用“农业结构理论”(指某一个国家或地区农业生产各部门和各部门内部的关系比例以及生产要素配置方式)来解释自己国家最近几十年“创造了世界奇迹的现代化农业”。这样,“我们可以清楚地认识到: 从农场(户)的层面来考察,荷兰过去的小农也追求自给自足;但随着社会分工引起劳动生产率的提高、文化的昌明、科技的繁荣、交通条件的改进、商品经济的发育、资金的积累,小农户逐步转变为小商品生产者,再进一步发展成为专业化的商品生产者,最终演变成为追逐利润最大化的、现代化的大农场,并组织成‘农工商综合体’。总之,世界上农业结构的类型毕竟是多种多样的,国家的类型不同,发展阶段不同,对农业结构有不同阐述和解释是可以理解的。但是,无论是只研究农场结构还是只研究农业的部门结构,都难以描述一个国家或地区的农业全貌。在这种意义上说,荷兰学者使用“农业结构理论”的理解和描述是较为完整的、全面的、科学的”[72]。这也许就是列宁早年所倡导的“农业形态学问题”的研究方法。事实上,“荷兰农业的现代化,是全方位的现代化。荷兰农业奇迹的实现,不仅体现在很高的农业劳动生产率,有良好的基础设施、健全的合作组织等等诸多方面,也得力于政府的政策和发展战略。简要地说,荷兰的农业政策可以归结为三大块:一是投资于人的素质的‘人才战略’;二是增强农场生命力的‘结构政策’;三是保护自然和环境的‘可持续发展战略’”[72]。比如从20世纪60年代开始,荷兰人选择了将有限的土地资源用于发展高附加值的畜牧业和园艺业,大力发展以温室技术工程为代表的现代设施农业,不仅使园艺作物基本上摆脱了自然条件的影响,而且使1公顷温室的产出规模超过了100公顷大田生产的产出规模,因此荷兰现在的每个农业劳动力每年生产的农产品可以供养112人,这无疑是荷兰政府作出的一个极其明智的选择。因此,如果有人仅仅从荷兰农业的微观经济组织是以家庭农场为基础的“小农生产方式”,并把它看成是与中国实行以家庭承包经营为基础的小农生产方式颇为一致,那么这种认识和理解就显得十分幼稚和无知。

(四)关于日本的所谓“小农制是强国之基”

每当人们提起二战以后的日本经济腾飞秘密时,“往往不会漏过独特的小农制农业制度模式在创造奇迹过程中所发挥的作用。但有趣的是,小农制模式并非是根据发展经济的自愿选择,而是战争的遗产”[73]。也就是说,二战后的日本对小农制的改造曾经走过了一段弯路。如在二战结束后,日本实行的“耕者有其田”土地改革在资本主义诸国家是最彻底的,“1950年,日本自耕农的耕地占到90%,并且农户拥有土地的规模被限制在3町以内,形成了以小规模家庭经营为特征的农业经营方式。全国共有农户593.1万户,户均耕地0.877町,其中1町以内的农户占75%,2町以上的农户占3.5%”[74]。但自1961年日本政府制定《农业基本法》以来,“其所追求的农业政策的首要目标是扩大农户经营规模,促进耕地集中,提高农业劳动生产率和务农者收入,使其达到与其他产业工人基本均衡的生活水平,建立一种以自立农户(指在成员构成一般的家庭中,从事农业的劳动力在发挥正常能力并基本达到充分就业的状态下,能够获得与其他产业劳动者基本均衡的收入,享受同等生活标准的家庭经营体制)为主的现代农业结构”[75](p238-239)。因此,“从明治时期到二战前,日本农业基本上一直保持在1400万就业人口和550万农户(1950年达到618万户)的规模。但从1963~2000年,日本农户总数已由575万户减少到312万户,农业就业者人数由76.6%下降到2.2%”[75](p240-241)。比如,“在1961~2003年的40余间,日本的人口增长和工业化、城市化推进速度很快,人地比率一直呈递减趋势,人均耕地面积由0·0633 hm2减少到0·0374 hm2,下降了40%以上;但这一时期的单位农业劳动力平均占有耕地却呈明显的上升趋势,即由0·2060hm2/人上升到1·0870hm2/人,接近1961年的5倍”[76]。尽管这样,“与其他发达国家相比,日本农业的劳动生产率是比较低的。如果以男性劳动力人均实际农业产出作为衡量劳动生产率的标准,日本的农业劳动生产率大概是美国的1/8,欧洲的1/4到1/2”[75](p237)。所以,1999年日本政府在制定《新农业基本法》时,“农林水产省对自立农户的发展趋势进行的预测是:如果把64岁这一农民养老金制度中的经营转让上限年龄作为自立经营农户户主年龄的上限,那么今后10年日本将有33~37万个左右的自立农户经营着60~90%的耕地(和家畜)。预计到2010年,日本真正的土地利用型自立经营农户应进一步减少到15万户,2020年减少到接近8万户左右。如果2010年时全部耕地(大约500万公顷)的40%、2020年时的60%集中由他们经营,那么其平均经营面积将在上述两个年度分别达到10公顷和40公顷左右”[75](p273)。所以,“现在,摆在日本面前的农业发展道路有两条,一条是把农业资源尽量集中到具有经营积极性和经营能力的少数农民手中,发展自立型专业农业;另一条是农地继续留在仅仅为了保全财产的虚假农民的手中,放任农业的自然衰退。何去何从,将取决于今后的政策选择。但必须明确的是,今天的维持现状将不可避免地带来明天的衰退”[75](p310)。从日本学者对自己国家“正处在十字路口的现代小农制的历史命运”的发问中,人们自然地回想起恩格斯早在100多年前已经讲过的话:“假如我们不得不等到资本主义生产到处都发展到底以后,等到最后一个小手工业者和最后一个小农都变成资本主义大生产的牺牲品以后,再来实现这个改造,那时我们可就太糟了。我们在这个意义上为了农民的利益而必须牺牲的一些社会资金,从资本主义经济的观点看来好像只是白花钱,然而这却是一项极好的投资,因为这种物质牺牲可能使花在整个社会改造上的费用节省9/10。因此,在这个意义上说来,我们可以很慷慨地对待农民”[3](p500-501)。

:

[1]董正华.现代小农制的历史地位——对19世纪马克思主义有关讨论的回顾[A].俞可平,李慎明,王伟光.农业农民问题与新农村建设[C].北京:中央编译局出版社,2006.

[2]马克思.资本论(第3卷)[M].北京:人民出版社,1998.

[3]恩格斯.法德农民问题[A].马克思恩格斯选集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1995.

[4]【德】卡尔·考茨基(著),梁琳(译).土地问题[M].北京:三联书店,1955.

[5]列宁.列宁全集(第4卷)[C].北京:人民出版社,1990.

[6]郑杭生,汪雁.农户经济理论再议[J].学海,2005,(3):66~75.

[7]文礼朋.农业生产的特殊性与家庭自耕农场的生命力[A].俞可平,李慎明,王伟光.农业农民问题与新农村建设[C].北京:中央编译局出版社,2006.

[8]董正华.关于现代农业发展的两个理论问题[J].马克思主义与现实,2006,(1):145~152.

[9]David Goodman, et al. From Peasant to Proletarian, Capitalist Development and Agricultural Transitions[M]. London: Blackwell Publisher, 1981.

[10]徐勇,项继权.回到原点,关注变迁[J].华中师范大学学报,2006,(3):1.

[11]徐勇.“再识农户”与社会化小农的建构[J].华中师范大学学报,2006,(3):2~8.

[12]徐勇,邓大才.社会化小农:解释当今农户的一种视角[J].学术月刊,2006,(7):5~13.

[13]邓大才.社会化小农:动机与行为[J].华中师范大学学报,2006,(3):9~16.

[14]王贵宸.关于改造小农的若干理论问题[J].中国农村观察,1999,(1):16~22.

[15]列宁.列宁全集(第27卷)[C].北京:人民出版社,1990.

[17]【荷】L·道欧.荷兰农业的勃兴[M].北京:中国农业科学技术出版社,2003.

[16]中共中央组织部.农村基层干部读本[M].北京:党建读物出版社,1999.

[18]陈锡文.应该认真研究农村现实问题[J].农业经济问题,2007,(4):4~8.

[19]毛泽东.毛泽东选集(第3卷)[C].北京:人民出版社,1991.

[20]赵冈.农业经济史论集——产权、人口与农业生产[C].北京:中国农业出版社,2001.

[21]郑有贵.土地改革是一场伟大的历史性变革——纪念《中华人民共和国土地改革法》颁布50周年[J].当代中国史研究,2000,(5):6~16.

[22]乌廷玉.旧中国地主富农占有多少土地[J].史学集刊,1998,(1):57~62.

[23]温铁军.中国农村基本经济制度研究[M].北京:中国经济出版社,2000.

[24]司马迁.史记(标点本)[M].郑州:中州古籍出版社,1996.

[25]张新光.质疑“皇权不下县”——基于宏观的长时段的动态历史考证[J].历史学,2007,(7):14~24.

[26]班固.汉书(标点本)[M].郑州:中州古籍出版社,1996.

[27]黄今言,温乐平.汉代不同农耕区之劳动生产率的考察——以粮食生产为研究中心[J].中国经济史研究,2006,(3):1~9.

[28]梁方仲.中国历代户口、田地、田赋统计[M].上海:上海人民出版社,1980.

[29]朱国宏.人地关系论——中国人口与土地关系问题的系统研究[M].上海:复旦大学出版社,1996.

[30]张培刚.农业与工业化[M].武汉:华中工学院出版社,1984.

[31]【美】何炳棣(著),葛剑雄(译).明初以降人口及其相关问题(1368~1953)[M].北京:三联书店,2000.

[32]吴慧.中国历代粮食亩产研究[M].北京:中国农业出版社,1984.

[33]【美】西奥多·舒尔茨(著),梁小民(译).改造传统农业[M].北京:商务印书馆,1987.

[34]欧阳修,宋祁等.新唐书(标点本)[M].郑州:中州古籍出版社,1996.

[35]刘铮.人口学辞典[M].北京:人民出版社,1986.

[36]罗尔纲.太平天国革命前的人口压迫问题[J].中国近代史论丛,1958,(2):16~88.

[37]钱穆.国史大纲(下册)[M].北京:商务印书馆,1996.

[38]【美】黄宗智.华北小农经济与社会变迁[M].北京:中华书局,1986.

[39]【美】詹姆斯·C.斯科特.农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存[M].南京:译林出版社,2001.

[40]董辅礽.中华人民共和国经济史[M].北京:经济科学出版社,1999.

[41]【美】黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村发展[M].北京:中华书局,2000.

[42]温锐,游海华.劳动力的流动与农村社会经济的变迁[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[43]【美】费正清.中国:传统与变迁[M].北京:世界知识出版社,2002.

[44]农林部.普及大寨县工作座谈会讨论的若干问题[A].21世纪乡镇工作全书[M].北京:中国农业出版社,1999.

[45]中共中央.关于加快农业发展若干问题的决议[A].21世纪乡镇工作全书[M].北京:中国农业出版社,1999.

[46]陈云.陈云文选(第3卷)[C].北京:人民出版社,1995.

[47]张新光.“三位一体”的农村改革观[M].北京:中国农业出版社,2006.

[48]温家宝.不失时机推进农村综合改革,为社会主义新农村建设提供体制保障[J].求是,2006,(18):1~9.

[49]陈锡文.走中国特色农业现代化道路[J].求是,2007,(22):25~28.

[50]胡书东.当代中国经济学家学术评传·林毅夫[M].西安:陕西师范大学出版社,2002.

[51]温铁军.新农村建设实践中的反思[A].中国(海南)改革发展研究院.中国新农村建设:乡村治理与乡镇政府改革[C].北京:中国经济出版社,2006.

[52]邓小平.邓小平文选(第3卷)[C].北京:人民出版社,1993.

[53]张新光.论我国农地平分机制向市场机制的整体性转轨[J].西北农林科技大学学报,2003,(5):1~8.

[54]回良玉.在全国农村综合改革会议上的讲话[Z].http://www.agri.gov.cn.2006-9-21.

[55]列宁.列宁全集(第5卷)[C].北京:人民出版社,1990.

[56]中国农业发展银行赴丹麦考察团.丹麦农业及丹麦银行的借鉴与启示[J].农业发展与金融,2007,(1):18~22.

[57]亓学太.丹麦农业的历史变迁:实践及启示[J].中国农村经济,2006,(2):76~80.

[58]陈伟.丹麦农业模式及其对我国农业发展的启迪[J].安徽农学通报,2006,(13):15~17.

[59]李长久. 美国从农业经济到知识经济的启示[J].新视野,2007,(4):87~90.

[60]成晓星. 美国农业政策和农业现代化探析[J].青海社会科学,2007,(4):20~24.

[61]刘志雄,卢向虎,沈琼. 美国农场变迁及其给我们的启示[J].调研世界,2005,(4):30~32.

[62]夏显力,赵凯,王劲荣. 美国农业发展对加快我国现代农业建设的启示与借鉴[J].农业现代化研究,2007,(4):467~471.

[63]索南加措.美国家庭农场简介[J].柴达木研究,2006,(4):12~13.

[64]冯继康.美国农业补贴政策:历史演变与发展走势[J].中国农村经济,2007,(3):73~80.

[65]李超民.美国2007年农场法立法的政治经济学分析[J].美国研究,2007,(1):107~119.

[66]列宁.列宁全集(第56卷)[C].北京:人民出版社,1990.

[67]厉为民.荷兰的农业奇迹——一个中国经济学家眼中的荷兰农业[M].北京:中国农业科技出版社,2003.

[68]张玉,赵玉,祁春节.荷兰高效农业研究及启示[J].农场经济管理,2007,(3):57~59.

[69]厉为民.创造世界奇迹的荷兰现代农业[J].今日浙江,2007,(1):59~60.

[70]刘玉满,李静.荷兰以家庭农场为基础发展现代奶业[J].中国农村经济,2005,(9):71~77.

[71]吴坚.变迁中的荷兰农业及其启示[J].农业展望,2006,(6):33~36.

[72]厉为民.论“农业结构”——国际经验给我们的启示[J].学习与实践,2007,(2):10~17.

[73]宇德海.日本战后农地改革考察[J].企业活力,2001,(12):62~63.

[74]张术环. 当代日本农地制度及其对中国新农村建设的启发[J].世界农业,2007,(6):41~43.

[75]【日】速水佑次郎,神门善久.农业经济论[M].北京:中国农业出版社,2003.

[76]于伯华. 20世纪60年代以来日本耕地面积变化及其启示[J].资源科学,2007,(5):182~189.