中国小农经济的评判尺度——评黄宗智的“过密化”理论

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词:小农经济;评判尺度;“过密化”

THE JUDGING STANDARD OF CHINESE SMALL-SCALE PEASANT ECONOMY

——COMMENTING ON PHLIP HUANG’S “INVOLUTIONARY THEORY”

Abstract: Phlip Huang’s“Involutionary Theory” is his theoretical BP which was used to analyze and comment on Chinese small-scale peasant economy. Observed from the origin of marginal returns , “Involutionary Theory” isn’t tight. It has limitations to use the concept of marginal returns which is built on western experience to comment on Chinese small-scale peasant economy which has a world of difference from western peasant economy. In the past, most of the respondences to “Involutionary Theory” from western and eastern scholars still stay surface layer. There has few scholars to put forward query to it, and there has fewer theoretical creations. This article uses production theory to comments on “Involutionary theory” in order to promote deeper theoretical ideas and more scientific theoretical creations.

Key word: Small-scale peasant economy Judging standard “Involutionary Theroy”

美国著名学者黄宗智先生于1985年和1990年分别刊出了他的两部经典性著作:《华北的小农经济与社会变迁》及《长江三角洲小农家庭与乡村》。在这两部著作中,黄宗智以华北和长江三角洲为基地,集中探讨了以下问题:如何看待中国的小农?如何认识中国小农经济的变迁?如何评估“帝国主义”对中国小农经济的作用?研究中国的着眼点何在——是以集市为核心的村落共同体,还是村?其中,以“边际报酬递减”为基本特征的农业“过密化”(或称“内卷化”)理论构成了他整个体系的核心。以往,东西方学者对“过密化”理论已有不少讨论,但大都停留在表层,很少有人对其理论基点“边际报酬递减”提出置疑。其实,黄宗智本人对中国小农经济研究的贡献,不仅在于“过密化”理论的建构,而且在于他对前人的理论做出了实事求是的分析、评价和。考察前人的理论是开拓新理论的起点。有鉴于此,本文拟从“边际报酬”概念的源头——西方经济学中的生产函数出发,对“过密化”理论予以考察,希望以此促发更深的理论思考和更加科学的理论创新。

一、“过密化”(或称“内卷化”)理论的内容

“内卷化”一词首先由克利福德·吉尔茨提出。他在研究爪洼水稻农业的过程中,发现在殖民和后殖民时代的爪洼,农业生产长期以来只是不断地重复简单再生产,一直未实现质的突破,亦即未曾导致人均产值的提高,从而阻止了经济的发展。吉尔茨称这种现象为农业“内卷化”。农业“内卷化”的实质是农业的极端集约化经营导致边际报酬递减,其理论精髓是把西方经济学中的边际报酬概念引入对殖民地农业的研究中,以之作为评判尺度。

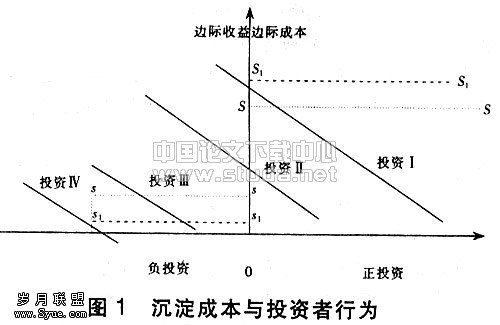

黄宗智首先将“内卷化”的概念用于对华北小农经济的研究中,认为“人口压力常使冀——鲁西北平原贫农农场劳力的边际报酬,降至雇佣劳动工资和家庭生计需要之下”。在后来对长江三角洲的研究中,黄宗智发展了吉尔茨的“内卷化”理论,以边际报酬为尺度提出一套完整的评价体系。他把农村经济变迁分为三种情况,“首先是单纯的密集化,产出或产值以与劳动投入相同的速率扩展;另一种是“过密化”(以前译作“内卷”),总产出以单位工作日边际报酬递减为代价的条件下扩展;第三,发展,即产出扩展快于劳动投入,带来单位工作日边际报酬的增加。”并且他把这三种情况与劳动生产率联系起来,认为“劳动生产率在密集化状态下保持不变,在过密状态下递减,在发展状况下扩展”。从上述评价体系出发,黄氏认为,长期以来,长江三角洲的小农经济不仅农业,而且家庭手都呈现出“过密型化”特点,是一种“没有发展的增长”。小农经济的“过密化”状态在近代农村经济的商品化浪潮中并未有所改观,表现出“过密型商品化”的特点。

二、“过密化”理论的不严密性

在经济学理论中,“边际”一词指一单位自变量的变化量所引起的因变量的变化量。抽象的边际量的定义公式为:

边际量=因变量的变化量/自变量的变化量

在生产函数Q=f(L,K)中,Q表示总产量(或总产值),L,K分别表示劳动和资本两种可变要素。在黄宗智的评价体系中主要考虑劳动的投入量对产出的影响,因此在这里假定资本的投入量是固定的,则生产函数即可写成Q=f(L,`K)。

劳动的总产量指与可变要素劳动的投入量相对应的最大产量,定义公式为TP=f(L,`K);

劳动生产率是总产量与可变要素劳动的投入量之比,定义公式为AP=TP(L,`K)/ L;

劳动的边际报酬(或边际产量)是指增加一单位可变要素劳动投入量所增加的报酬量,定义公式为MP=DTP(L,`K)/ DL。

将总产量曲线、劳动生产率曲线以及劳动的边际报酬曲线置于一张坐标图中,以考察三者之间的关系。

从以上定义公式中不难看出,总产量曲线TP上任何一点的斜率就是该点的边际报酬MP值。而连结总产量曲线TP上任何一点与坐标原点的线段的斜率,即为该点的劳动生产率AP值。因此,TP、AP、MP三条曲线具有一一对应关系。

根据TP、AP、LP曲线之间的关系,可将生产划分为三个阶段:

第一阶段,劳动生产率始终上升,劳动的边际报酬始终大于劳动生产率,劳动的总产量也呈上升之势;第二阶段,劳动生产率始终下降,而且大于劳动的边际报酬,劳动的总产量仍呈上升之势;第三阶段,劳动生产率继续下降,劳动的边际产量降为负值,劳动的总产量从最高点开始下滑。

理性的生产者不会选择将其生产停留在第一及第三阶段。第一阶段的现象表明,不变要素资本的投入量相对过多。生产者只要增加可变要素劳动的投入量,就能够增加总产量,并将生产扩展到第二阶段。在第三阶段,可变要素劳动的投入量相对过多,只要减少可变要素劳动的投入量,就可以增加总产量。因此,理性的生产者必然将生产选择在第二阶段。

黄宗智的所谓“过密型”增长是指“能通过家庭劳动力的更充分的利用而带来真正的,尽管是有限的家庭年收入的增长。”如果“过密型”增长纳入产量曲线图中进行考察,不难看出小农的生产选择仍停留在第二阶段——总产量上升,劳动生产率下降,劳动的边际报酬递减。这表明中国小农对生产的选择从经济学学理上看还是比较合乎理性的。从这个意义上看,波普金称之为“理性的小农”不无道理。当然中国的小农不可能懂得有点类似于“数学游戏”的经济学,其生产选择大多是在人口压力下作出的“自发”选择。即便如此,也不影响我们今天对其“理性”行为的评估。黄宗智在其叙述过程中尽量采用中性语言,而且用“机会成本”理论对中国小农的行为进行诠释。但是,透过他貌似中性的用词及语调,我们仍能强烈得感觉到他潜意识里的价值判断。他把中国小农经济与西方发达国家农业(主要是美国)放在一起,称前者为“没有发展的增长”,而称后者为真正的“发展”,并认为西方发达国家的变化才是“乡村发展”的核心,其思考问题的方式以及寓意仍未脱离以西方标准评判中国事务的巢窠。黄氏把西方国家的农业化总结为“劳动生产率和单位工作日收入的改进,这使得极少的农业人口得以养活全体人口,这也使得农业摆脱了仅够维持生存线的生产的地位”如果黄氏的判断符合史实的话,那么将西方国家的农业纳入生产曲线中考察,可知西方农业生产的选择停留在第一阶段,从经济学学理上分析反倒是不合乎理性的。

此外,黄宗智对劳动生产率与边际报酬之间关系的表述也不准确。黄氏认为“劳动生产率在密集状况下保持不变,在过密化状况下递减,在发展状况下扩展。”既然黄氏把“过密化”的主要特征定义为总产出增加,边际报酬递减,那么从从生产曲线图中可以看出,TP曲线上的B——C段也具备“过密化”的基本特征,应该属于“过密化”阶段。而在B——C段中,随着边际报酬递减,劳动生产率却呈上升趋势。西方经济学的生产理论是对现实生产的高度抽象,其理论前提已经存在脱离现实的假设条件;而黄氏对劳动生产率与边际报酬之间关系的界定是抽象化之中的抽象化,简单化之中的简单化。以之评判现实经济行为,与实际状况的反差必然会更大。

三、“过密化”理论的局限性

即使将黄宗智的“过密化”理论用微观经济学的生产理论进行修正,以之分析、总结和评判中国的小农经济,仍然具有不可弥补的局限性。

首先,用边际报酬来衡量小农的经济行为没有任何实际意义。

经济学中的边际报酬概念是生产论中的一个概念。在生产论中,厂商(即生产者)首先被假定为合乎理性的“经济人”,厂商提供产品的目的就是追求最大利润。劳动是厂商购买的生产要素之一,可以自由调节。西方经济学建立边际报酬概念的目的就是为厂商在可变生产要素资本和劳动之间寻求一个均衡条件,以实现厂商的最大收益。明清乃至近代的中国小农包含富农、自耕农、佃农等不同阶层,其中富农更接近于厂商的角色。但中国农村是一个以自耕农为主的社会,据史建云研究,1912到1937年,河北、山东、河南三省的自耕农分别占各该省农民总数的70%、70%、60%,因此,分析中国小农的经济行为应该以自耕农为对象。对于自己所从事的农业生产来说,自耕农集厂商和劳动力于一身。作为厂商,为实现最大收益,他需要结合可变要素资本的投入量来调节可变要素劳动的投入量;作为能够提供可变要素劳动的劳动力,由于明清乃至近代农村可供选择的就业机会很少,其可供调节的余地很小。经济学中,厂商实现最大收益的短期均衡条件为:边际报酬=边际成本。(厂商实现最大收益的短期均衡条件本为:边际收益=边际成本,边际收益是指厂商增加一单位产品销售所获得的收入增量。因为本文讨论问题的立足点是经济学中的生产论,不考虑农产品投放市场后的销售环节,所以为方便起见,假定市场价格恒定,这样就可以用边际报酬代表边际收益。)对于中国小农来说,明清以来,尤其是清中叶以来,在家庭人口的压力下,正常社会状态下的边际成本应该大于边际报酬。换言之,因为由家庭成员提供的可变要素劳动几乎变成了不可调节的不变要素,自耕农一般无法实现达到最大收益的均衡条件。在这种生产条件下,只要总产量保持恒定或略有上升,能够达到糊口目的,对于自耕农来说,即已达到最佳效益。自耕农的生存状态与经济学中所谓的厂商相距太远,因此,把分析厂商行为的经济学概念强加于小农身上没有任何实际意义。

其次,“过密化”理论的前提与中国明清经济乃至近代经济具有不完全一致性。

微观经济学的任何概念和分析方法都是建立在一个假定的前提下:社会经济的“完全”市场化,资源配置主要通过市场——亚当·斯密提出的“看不见的手”来调节。对中国国内统一市场的形成时间学术界历来看法不一,有学者认为,随着商品经济的发展,明中叶以来,全国统一的民族市场已经形成。即便如此,中国小农经济也不可能达到和接近“完全”市场的程度。即使到近代,虽然中国国内市场已经形成,而且也被纳入世界资本主义市场体系,但是中国农村经济的半封建形态,中国经济在国际市场上的半殖民地地位,决定了近代中国经济不可能具备“完全”市场经济的基本特征。

用微观经济理论研究小农的代表作当属西奥多·舒尔茨的《传统农业的改造》。他在该书中把传统小农打扮成具有进取精神,在传统农业的范畴内能够对资源做出最佳配置的类似于现代资本主义主的形象。其观点一经提出,即遭到“实体经济学派”的批判。实体经济学派的代表人物波拉尼便认为,西方经济学的概念和方法是建立在“看不见的手”基础之上的,它不适用于分析尚无此类市场的经济形态。黄宗智本人也认同波拉尼的看法,但可惜的是,在处理西方经济理论与中国小农经济契合的问题上,他仍犯了与舒尔茨相同的错误,并且在运用西方经济理论的准确性及娴熟程度方面,他显然还不如舒尔茨。笔者并非反对使用西方经济学概念和理论,只是认为在使用这些概念和理论的过程中,必须根据中国农村和农民的实况对其进行修订,从而建立起“中国派”的经济概念和理论。

再次,即使黄宗智的“过密化”理论在经济学学理上能够形成一套严密的体系,它也只不过是一种经济史假说而已,因为在中国所谓汗牛充栋的史料中,很难找到藉以论证的可靠数字资料。

明代农村经济史料相当零碎,主要散见于地方志与时人的笔记之中,而时人对经济的记述一般较为简单,尤其缺乏准确的数字。清代的情形与明代并无二致。研究明清小农经济,有几种史料值得关注,一种是民间的契约文书,如已出版的《徽州千年文书》;一种是赋役全书以及保存下来的黄册、鱼鳞图册。这些史料虽然有相当价值,但恐怕从中也难以找出细化到记载单户农家的并在时间序列上具备可比性的收支记录。民国以后的资料状况大为好转,特别是二、三十年代以后政府机关、社会团体、大学以及外国在华机构纷纷对中国农村进行调查,留下了浩繁的调查资料。其中比较著名的有:日本南满洲铁道株式会社调查资料(简称满铁资料);卜凯调查资料;南京国民政府土地委员会调查资料;定县调查资料;无保调查资料等等。黄宗智在《华北小农经济与社会变迁》一书中对上述资料予以评估,其结论是满铁资料“最详尽、最精确”。笔者认为,满铁资料确有其独特之处,尤其在调查项目的详细程度上更有其他资料无可比拟的优点。但是,满铁调查也有明显缺憾。其一是调查时间段的特殊性。满铁调查开展于1935——1942年。1935年到抗战爆发前是中国农村经济恐慌之后的复苏期,特别是1936年农业大丰收,达到解放前中国农业产量的最高点。[11]而自抗战爆发至1942年,中国农村经济不可能不受到战争的破坏。因此,考虑到时代背景的变化,应对抗战爆发以前及以后的满铁资料的可比性问题做出实事求是的评估。否则以1936年左右中国农村经济的较好状况比之于1941年前后的战争状况,并据此做出评判,必然与中国农业的长期趋势大相径庭。其二是选点的非延续性。以1935——1939年的冀东农村调查为例,该调查共分三次进行,涉及村庄29个,几乎每次调查所选村庄均不同(仅丰润县米厂村例外,1937年第二次调查的四个村中即有该村,1937——1939年第三次调查专门针对该村)。这样以来,满铁资料中的绝大部分是多个调查点上某个时间点的横断面资料,很少有某个调查点上连续时段的纵剖面资料。这种缺陷使得研究者无法根据满铁资料做同一对象的不同时段的比较研究。而黄宗智的“过密化”理论恰恰包含着一种对小农经济长期发展趋势的判断,这是满铁资料所无法验证的。已有学者指出黄氏论证华北农业“内卷化”的依据主要是1937年的统计,“数字无从比较,材料实在单薄”

四、美国学界对“过密化”理论的回应

关于美国学界对“过密化”理论的回应,陈意新在《美国学者对近代的研究》一文中已有。陈文主要依据1989年出版的布兰特、罗斯基与付大伟的三部研究中国近代乡村史的著作,总结了美国学者对中国近代经济的看法。布兰特在其著作中研究了中国东部和中部五省的农业,指出1870——1937年间,由于市场专业化水平的提高与农业生产的互动作用,农民的人均收入有所增长。罗斯基和付大伟的研究都论证了“中国近代农业生产的增长速度超过人口的增长速度,商业化和国际贸易给中国农业带来了发展,人均收入没有递减。”以上情形表明,美国中国近代经济史学界对“过密化”理论的回应主要是通过实证研究,来论证黄氏“边际报酬递减”说是否确实,采用的方法主要是测算近代中国农民人均收入的变化趋势以及分析其成因,与黄氏的根本分歧主要在于结论上——即认为中国农民的人均收入没有递减,中国近代农业的变化趋势不是“过密化”,而是一种真正的“发展”。布兰特等美国学者并未结合中国农村的特色,从经济学学理上对“过密化”理论进行点评,更没有建构起新的评判尺度和理论体系。也就是说,在讨论和评判中国近代农业的理论出发点上,他们与黄宗智同出一辙。

在美国的中国古代史研究中,对“过密化”理论冲击最大,并且备受国内史学界关注的,当数彭慕兰的《大分流:欧洲、中国及世界经济的发展》一书了。近十几年来,西方史学界出现了一股批判“西方中心论”的趋势,《大分流》便是这种趋势中最具代表性的著作之一。在该书中,彭慕兰比较研究了19世纪以前的英国和长江三角洲,其比较研究的理论出发点及评判标准是看谁更接近于新古典经济学的原则,亦即看谁的状况更容易实现“边际收益=边际成本”的均衡条件。依据此标准,彭氏认为,1800年以前长江三角洲有更多的自由选择机会成本,其资源和劳力自由流动的空间更大,因此,与同时期的英国相比更符合新古典经济学原则,更能摆脱“内卷化”。虽然《大分流》不是专门为批判黄宗智而著,但由于其基本观点对“过密化”理论构成了致命的冲击,所以黄氏本人特撰专文予以批驳。其实,黄、彭二人的主要分歧只是在最后的结论上,成因在于对长江三角洲相关史料的不同选裁。双方的理论出发点和评判标准并无根本差异,只不过黄氏所用仅为生产理论和边际概念,而彭氏所用则几乎包容了新古典经济学的所有原则。在早已被波拉尼批判过的所用理论与研究对象脱节的问题上,彭慕兰比黄宗智走得更远。

美国著名学者柯文说过,“中国中心观”有两重涵义:第一,中国问题是中国人在中国经历的;第二,衡量中国问题重要性的准绳也是中国的而不是西方的。从这两重涵义,尤其从第二重涵义来看,美国学界中批判“过密化”理论的学者同黄宗智本人一样,仍未根本摆脱“西方中心论”的樊篱。

五、中国学界对“过密化”理论的回应

由于黄宗智“过密化”理论的思辨性较强,同时带有对马克思主义经典理论进行批判的色彩,所以在一向只重实证研究、较少理论创新的国内史学界引起巨大反响。完全赞同者有之,有所保留的接受者有之,反对和批评者更是大有人在,并因此诱发了一场有关“如何认识和评判中国近代农业和农村”的论战。

1998年,慈鸿飞发表《二十世纪前期华北地区的农村商品市场与资本市场》一文,首先向“过密化”理论提出挑战。他指出黄宗智对近代华北农村市场的发展估计不足,认为近代华北农村市场不仅有很大发展,而且其发展方向是“朝向自由资本主义经济,而不是黄宗智所说的‘非资本主义趋向’”。对农村手,他认为当时之兴旺“几乎可与今日乡镇的腾飞比美”。随后,郑起东撰文对“过密化”理论进行了更加猛烈的批判。郑文宣称:20世纪二三十年代,华北的农业生产有较大发展,农民收入大幅提高,农户利润率大都保持在10—15%的水平上;农民的消费结构有所改善,用恩格尔系数衡量,已经开始了从贫困型向温饱型的转变等等。郑文批判的对象不仅限于黄宗智的“过密化”理论,而且还广包在国内经济史学界长期占统治地位的“沉沦观”以及西方史学界提出的“停滞论”,认为二者均带有模式化倾向,“而理论的模式化必然导致研究方法的简单化”——单纯依靠例证,缺乏定量分析;偏重典型调查,忽视系统调查;囿于静态研究,忽视纵向比较。由于郑文为近代华北农村提供了一幅与传统认识全然不同的生机勃勃的全新图画,所以它一经刊布,立即引起一些长期从事中国经济史研究的学者的强烈反应。先是,刘克祥从史料的选裁方面批评郑起东,认为他“列举的大部分材料并不能给自己的观点和结论提出充足证据,甚至根本站不住脚”,同时“整理和运用材料的方法也有问题,甚至抱着一种极不严肃的态度,以致得出的结果偏离实际,甚至违背常识”。为此,郑起东又发表《再论近代华北的农业发展和农民生活——兼与刘克祥先生商榷》一文,对自己所使用的史料做了辨析和说明,并重申了自己的看法。刘克祥还只是从史学最基本的研究方法上对郑启东提出置疑,并未明确表示维护谁的理论。随后,夏明芳在《发展的幻象——近代华北农村收入与农民生活水平辨析》一文中,在反驳慈鸿飞、郑起东的同时,明确表示维护黄宗智的“过密化”理论。他除了对郑起东讨论的核心观点——农民收入递增与生活水平改善予以批驳外,还对慈鸿飞、郑起东引以为据的,由史建云的研究揭示的近代华北乡村手工业的繁盛状况进行评价,指出在手工业运行过程中也必然存在边际报酬下降的现象。

纵观上述论战,中国学者对“过密化”理论的回应主要是以农民家庭收入以及农民生活水平为指标展开讨论的。论战双方之所以有如此大的分歧,主要原因在于对相关史料的不同把握和评估。这与美国史学界1970年代开展的有关中国农业经济的论战相类似。周锡瑞称美国的该场论战为“数字游戏”,并指出:取决于每个学者的立场和每人研究的区域,中国近代土地数据资料在做出修正值后几乎可以游戏般地让每个学者做出对自己有利的解释。何止土地资料,中国农村的所有资料莫不如此。因此,可以说国内史学界的上述论战在某种程度上也有些“数字游戏”的味道。与其如此,倒不如停止论战,携手整理和修订资料。

在参加论战的学者中只有郑起东对黄宗智的评判标准提出疑义。他认为:“劳产率是西方工业化的经验模式,西方学者用劳产率作为衡量中国近代农业发展与否的标准,否认近代中国农业具有自我扩张的能力,带有西方中心的思想”,“我们判断农业发展与否,也不能单纯依靠劳产率这个社会经济指标,而应结合生产条件”。他提出将“综合了劳动力和土地双重因素的一般利润率”作为考察小农经济的标准。郑起东所用的“一般利润率”概念来自于马克思的《资本论》。(郑起东在文中注明他使用的“一般利润率”概念来自马克思《资本论》,人民出版社1953年版,第3卷,第1147页。)其实,马克思所说的一般利润率是平均利润率的别称,指不同生产部门的不同利润率通过部门竞争和资本的自由转移而平均化了的利润率。马克思使用“一般利润率”概念,乃是把它作为利润的转化形式或剩余价值的第二级转化形式,以揭开资本关系的神秘面纱。郑起东对此概念的理解和把握显然有误,用它来评判小农的经济状况不但在理论上难以说同,而且在实践中没有可操作性,因为一般利润率不是由一定资本在一定生产部门于一定时间内生产的利润量决定的,“而是由每个使用的资本作为总生产所使用的社会总资本的一定部分在一定时间平均得到的利润量决定的”。当然,笔者绝不是反对使用马克思主义经典理论,只是想说明无论使用哪种理论都必须坚持严肃的的态度。

如何看待和评价中国的小农经济,长期以来一直是国内外学界争论不休的问题。就笔者看来,这些争论被两个十分棘手的难题所困扰,一是缺乏系统可靠的统计数字;二是尚未构建起科学的评判尺度。第一个难题是历史造成的,成为无法弥补的缺憾。第二个难题尚有解决之余地,它的突破需要经济史学在不断总结前人基础上的理论创新。西方史学界提出打破“西方中心论”的口号,彭慕兰等学者也为此做出了巨大努力。但是,目前西方经济史学界所建构的包括“过密化”理论和“大分流”在内的各种分析模式,其话语和思想方法仍徘徊于西方经济学的范畴之内。国内也有学者对以前中国经济史研究的参照系“英国模式”进行反思,如近年来李伯重对明清江南经济史的一系列研究。但在理论建构上比之西方学者却沉寂了许多。打破“西方中心论”,不仅仅是对中国传统经济的再定位和再评价,更重要的是要建立源于中国适于中国的具有原创性的“中国派”的分析模式和思想方法。

[1](美)杜赞奇.文化、权利与国家:1900—1942年的华北[M].南京:江苏人民出版社,1994.

[2](美)黄宗智.华北的小农与社会变迁[M].北京:中华书局,2002.

[3](美)黄宗智.长江三角洲小农家庭与乡村[M].北京:中华书局,2002.

[4] POPKIN Samuel.The rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam[M]. Berkeley:University of California Press,1979.

[5] 史建云.近代华北平原自耕农初探[J].经济史研究,1994(1).

[6] 杨志信.中国民族市场是明末开始的[J].学术月刊,1962(10).

[7](美)西奥多·舒尔茨著.梁小民译.改造传统农业[M].北京:商务印书馆,1987.

[8] POLANYI Karl, CONRAD M Arensberg, HARRY W Pearsen. Trade and Market in the Early Empire: Economies in History and Theory[M].Glencoe:Free Press,1957.

[9]吴承明.中国近代经济史若干问题的思考[J].中国经济史研究,1988(2).

[10]郑启东.近代华北的农业发展和农民生活[J].中国经济史研究,2000(1).

[11]陈意新.美国学者对中国近代农业经济的研究[J].中国经济史研究,2001(1).

[12]吴承明等.“传统经济的再评价”笔谈[J]. 中国经济史研究,2003(1).

[13] K Pomeranz.The Great Divergence: Europe, China, and the making of Modern World Economy[M].Princeton: Princeton University Press,2000.

[14](美)柯文.在中国发现—中国中心观在美国的兴起(M).北京:中华书局,2002.

[15]慈鸿飞.二十世纪前期华北地区的农村商品市场与资本市场[J].中国社会,1998(1).

[16]刘克祥.对《近代华北的农业发展和农民生活》一文的置疑与辨误[J].中国经济史研究, 2000(3).

[17]夏明芳.发展的幻象——近代华北农村农户收入状况与农民生活水平辨析[J].历史研究, 2002(2).

[18]Joseph Eshrick, “Number Games’’.转引自陈意新. 美国学者对中国近代农业史的研究(J).

[19]马克思、恩格斯. 马克思恩格斯全集第25卷[M].北京:人民出版社,1972.

上一篇:生活水准与工业化*

下一篇:日本经济史研究中新的理论与方法