世界经济史中的近世江南:比较与综合观察(1)

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

黄在1990年的著作中进行一个关键性时——一个人一天的织布工作能挣到多少粮食——也出了岔子,他弄错了稻米价格的一个小数点,以至结论差了大约10倍(见下文):一天织布所得相当于20多天口粮的价值而不是两天口粮的价值。一旦我们纠正了这个错误,纺织业生产的经济意义看上去就与黄所描绘的完全不同,而更接近于我的看法,尽管纺纱的报酬确实相当低。我将在以“内卷化?”为标题的一节中更详尽地阐述这个具体问题的含意,并说明黄对那一概念的用法既无经验依据又无理论依据。

黄还一再用不适当的或错误的方法计量劳动密集度和其他重要因素。重要的是不仅要指出这些和其他错误,还要估计出纠正它们后会在多大程度上改变黄的结论并证明我的结论。做出这些估计需要一些艰苦的工作,我希望读者在这个过程中容忍我。我相信它将不仅成功地显示出黄的批评没有根据,而且能够为江南经济的重要特征提供新的度量方法,从而使我们对清中期的理解比我在《大分流》中的更为丰满。但为了那些不愿意与我从头到尾一起计算这些数字的读者起见,我冒昧地在包含了重要计算过程的那几节——但仅限于那几节——的开头处,用一系列以圆点标示的段落概括出它们的主要结论。

一、一般论点和比较方法

按照黄的意思,似乎我坚持在江南和英格兰之间寻找严格的经济平等和极端紧密的制度相似性,但我并没有这样作。相反,我的观点是:由于在一个相当近的时期仍然有大量重要的相似之处,还有一些看上去有利于江南的不同之处,我们需要对这些地区19世纪的分流给以重视并做出具体的解释。把漫长的时间周期中任何一个区域综合描述为惟一的开创性或内趋性或内卷性,都不如对某个具体阶段的具体问题——比方说,能源供给或与贸易伙伴的关系——更有针对性的讨论有用处。事实上,如我们即将看到的,我对于在具体时间由中国农业的劳动密集引起的问题所做的一个分析,实际上与黄的分析有一些共同的基础:不同之处在于,他视此为支配了中国历史600多年的根本动力,而我认为它是在一个具体的时刻才成为一个具体问题,这一时刻出现了具体的科技选择机会,同时在其他时期起过作用的某些缓和因素却突然消失。

当然,我也没有如黄所断言的那样,竟然认为英格兰和江南之间的重大差异出现在1800年前夜(特别是在他讨论我对煤的看法时[黄:2002a, 174—5;参看Pomeranz 2000a, 59—61])。我用1750年作为基准像我用1800年一样频繁,并再三提及在逐渐发展的环境中,某些长期存在的有利于英格兰的差异变得更为重要,另一些有利于江南的差异则变得极不重要。我认为,公正地说(如贝洛克[Paul Bairoch]和其他人通过完全不同的证据所证明[1975, 7, 13, 14;Maddison 1995, 19, 1998, 40]),19世纪中期观察家们看到的生活水平方面的巨大差异是相当近期的,但几乎同样不可否认的是,在这个阶段开始显现的事情,像大部分重大历史事件一样,是在一个相当长的时期中缓慢形成的。

对于那些没有读过我的书的人来说,同样重要的是要注意(正如黄一笔带过的),与江南/英格兰的比较相伴的是一个更大的政治/经济单位的比较——欧洲和中国——这些特别先进的区域被包容其中。当然,黄可以随意在他的批评中集中注意一个比较轴心,但读者需要知道《大分流》中包括了这两种比较,还包括了其他一些分析方式。这部分是由于我关于这两个区域的命运最终为什么分流的论述主要依据它们与更大单位的不同关系;部分也是由于能够得到的证据类型多变,使我们有时为一对比较对象做出的比较估计可能要比对另一对所做的可信得多。在下文纺织业的讨论中这将变得特别重要。

江南/英格兰的比较由中国/欧洲的比较相伴之所以重要还有另一个原因:在决定这两个区域之间任何具体的差异是应该被视为程度问题,还是被视为把这两个区域归类为根本不同的范畴的基础时有重要意义。尽管我,像黄和他高度倚重的欧洲中心论者一样(布伦纳[Robert Brenner]和里格利[E.A. Wrigley]),一般性地强调英格兰和大陆欧洲之间的差异,我们都会记住,在最近25年的中占主导地位的趋势是缩小那些差异的长期意义:克拉夫茨(Nicholas Crafts)和奥布赖恩(Patrick O’Brien)与凯德(Caglar Keyder) (1978)对英格兰和法国进行比较研究的著作或许是最著名的实例,但还有其他许多著作(Crafts 1977; Crafts 1985; Grantham 1989; Hoffman 1996; DeVries and van der Woude 1997)。毕竟,构成这一学术思潮基础的是一个无可争议的历史事实:在英国革命的一百年中,西欧几个重要地区取得了同样的或者更大的经济成就,抵消了它们在前工业时期的劣势。所以,无论工业化开始时存在什么差异——没有人怀疑即使在18世纪末以前,英格兰就明显比大陆上任何地方更为富有,或许荷兰除外——它们显然都不足以使那些被认为长期落后的地方陷入困境。这也不是大陆上不同地区沿着同一条道路赶上英格兰的简单问题。更认真的分析表明,并没有一条惟一的通往20世纪的西欧道路,这在许多方面预示了现在正在依靠东亚的经验以更大规模进行的辩论。所以当我们发现中国作为一个整体在许多方面完全可以与作为整体的欧洲相抗衡,或者江南,尽管以某些尺度衡量落后于英格兰,但与后者的距离仍然比这两个先进区域中任何一个与甚至大陆欧洲相当富裕的地区的差距更小时,这也意味着18世纪的江南与那些在19世纪和20世纪生活更为幸福的各种地区并没有分处于完全不同的范畴。受资料的限制,任何人能够做出的最好的论证都是近似的等同。我在这方面没有秘诀——我认为,这个论证也不需要更多的东西。

具体的比较:农村劳动生产率

当黄转向细节时,他用了很多篇幅批评我从来没有提出过的观点或他曲解了的观点。例如,他的评论中一大部分用于证明英国农业比长江三角洲农业更为资本密集的命题。这当然是事实,我也从来没有提出过其他意见,尽管黄毫无根据地断定我的“主要经验基础涉及农业资本投入和人口转变动力” (黄 2002a, 150)。[1] 尽管我确实证明了每英亩所用的肥料大致相等,如他所提到的(黄 2002a, 153), 但这里提出的是一个生态和土壤肥力的问题,与资本的密集度无关。我确实认为在中国和欧洲之间(以及长江三角洲和英格兰之间),核心区内部的生活水平、要素市场的有效性、劳动力配置的动力以及某几种生态压力大致相似。这些都是有争议的问题,但黄仅仅触及了一个(生活水平),完全忽视了其余三个,却把他的注意力集中到《大分流》中没有出现的观点上。结果是,他不仅误解了我们的争论中的很多要点,也没有觉察到我们事实上意见一致的范畴。

所以,与黄的断言相反,我承认江南农业的资本不如英国农业密集,然后对于黄和其他一些人认为这是对发展的真正严重的阻碍提出疑问。然而,黄对劳动密集度的讨论,无论是江南和英格兰之间,还是江南不同生产活动之间的比较,都是扭曲的,需要在两个方面纠正。他的错误中有三个应该特别注意:

1) 黄注重的是单位面积土地的劳动投入,而重要的是劳动投入与产量的比率;

2)他把成年男性、成年女性和儿童劳动不加区别地加在了一起,好象我们应该期待他们都有同样的生产率;

3)由于在大部分例子中省略了每单位产量的劳动投入而不是每单位土地的劳动投入的比较步骤,他不可避免地省略了进一步计算一个具体产量中有多少是一日劳动本身的报酬而不是土地或资本的报酬。

由于这些错误互相配合,它们导致了巨大的累积错误:黄的相对劳动密集度估计中有一些错了十倍以上。麻烦的是,证明这一点相当费力,特别是由于我希望读者能看清计算是怎样进行的,并自己判断每一个具体的估计有多大误差。但彻查这些数字得到的好处超出了这里的争论范围,并且能够帮助我们更准确的理解,在欧亚大陆两端的经济发展中,什么是差异什么不是差异。

首先,黄比较了英国和江南每英亩的劳动投入,却忽视了(或者在一个例子中包括但弄错了)每英亩产出中的重大差异。如果我在我的一英亩土地上投入了别人所用的双倍时间,但获得了双倍的收入,我就没有感受到劳动报酬更低的痛苦:我们吃的和穿的是生产出来的东西,而不是生产它们的土地。举一个极端的例子,现代的矿山、工厂和写字楼,劳动投入对地表面积的比率非常高,但产出对地表面积的比率甚至更高,所以没有人会说它们是内卷化的实例。

黄真正超出了简单描述土地:劳动比率的一个罕见的个案是他对江南和英格兰小麦产量的比较。这里他一开始提到,英国农场每亩小麦用了大约4.27个成年男性劳动日,而江南用了7个,“大约1比1.6”(黄2002a, 155)。两页以后(黄2002a, 157),黄给我们的数字是英国小麦每英亩平均产量为21.5蒲式耳,折合7.6中国石。由于江南的冬小麦每亩产量约为1石(黄2002a, 155),即每英亩6石,这似乎进一步扩大了生产率的差距:约略达到了2:1。

但这个比较是错误的。冬小麦,如黄本人所说,在江南是还要种植水稻或者有时种植棉花的土地上的二茬作物。在全世界,这样的二茬作物几乎都比头茬作物产量低,无论是按每单位劳动还是每英亩土地计。尽管如此,它们仍然值得种植,是由于它们所用的土地实际上是免费的:在江南,只根据主要作物确定佃租的普遍习惯反映了这一点(实例见李1998, 127)。如果我们拿江南农场的头茬粮食作物水稻与英国的小麦比较,事情就完全不同了。

首先,让我们使用黄的每亩产量2.25石(每英亩13.5石)的估计,和他每亩用工10天的估计(黄 2002a,155);我们以后会看到至少工作日的数字需要作一些修正,但暂时它们可以用来说明,即使我们接受黄的数字,也得不出他的结论。他的数字给出的毛产量是每劳动日0.225石:仍然低于英国每个劳动日0.30石的比率(每英亩7.6石被每英亩 25.6天除),但差距是小得多的1:1.33。然而甚至这个比率也并不真实,因为1 石稻米比1石小麦可供更多的人食用:按照18世纪的中国官员计算的比率,1石稻米大约可供100人吃1天,小麦约供70人。在1738—1789年的长时期中,米价与麦价通常的比率几乎也正好是10:7。[2] 在我们做出这个调整后,江南的水稻种植实际上比英国的小麦种植每个劳动日生产出了更多的营养:每个劳动日约22.5人日的粮食,英国则是21人日。如果我们对江南水稻加小麦的完整轮作做同样的计算,每个工作日的生产率降到了17.4 人日的粮食,于是比较结果再度有利于英格兰:相差20%,但要支持黄认为两地的农业体制根本不能相比,一方是发展而另一方是内卷的观点,这仍然不够。当然,小麦和水稻不是英格兰和江南唯一种植的作物,但它们极为重要(并且无论如何,黄对英国种植业和畜牧业的相对劳动密集度的描述至少部分是错误的[3] )。显然,对于理解劳动报酬和发展的可能性来说,劳动:产量比率之间的这种比较要比黄一再援引却不根据产量差异进行调整的劳动力:土地比率的比较关系更大。为免得任何人认为我选择的比较反映了一种中国中心论的偏见,考虑一下罗伯特·艾伦(Robert Allen),或许是英国首席农业史学家,最近做出的结论:工业革命以前,中国、日本和英国的农业工人的日工资几乎没有差异(2001, 9)。

此外,重要的是要注意,这些简单的计算是对劳动毛生产率的估计:为了简单起见,也为了与黄的做法一致,我没有从英格兰或江南的产量中扣除资本价值。由于如黄本人所强调,英国农业比江南农业明显地更为资本密集,不扣除这些价值就使结果强烈地偏向对英格兰有利的方向。稍后我还要提供一个简要的净生产率估计,表明即使在非常不利的假定条件下(比黄的假定对江南更为不利),这种计算也有力地证明了江南和英格兰农业劳动生产率的相似性,并与黄的“内卷”概念尖锐冲突。

但是首先,我们还可以用一种不同的方式看一看农业劳动生产率问题。我们可以再次使用黄自己的数字,问一问这个区域的劳动时间中必需用于获取食物的比重有多大。如我以后将证明的,这个尺度的意义可能被夸大了。如果一个这个比重稍微有点高的社会,在劳动者每年愿意也能够工作的范围内有某种补偿性的利益,用于获取食物的劳动百分比就可能要比别处高一点,但不会造成巨大的差异:如我们即将看到的,这是速水融 (1986)、斋藤修 (1985)、史密斯(Smith)(1959)和其他人论德川时代日本的“勤劳革命”如何为明治时期的工业化奠定基础的著作中提出的一个暗示。但我可以承认,如果这个百分比存在巨大差异,会使那些必须付出多得多的劳动获取食物的社会持续发展的希望变小。然而,18世纪的英格兰和江南之间不存在这样大的差异。

为了把这个问题分开来使之容易处理,让我们首先作一个不符合实际的假设,我们很快就会纠正它:江南在粮食生产方面自给自足。为方便论证起见,让我们进一步规定,江南粮食的生产和消费都按照黄提出的比率(2002a,155):每亩产稻米2.25石,加上每亩1石冬小麦(营养价值和货币价值都相当于0.7石稻米),总产量为每亩2.95石稻米当量,每人每年消费3.0石稻米当量。这样一来,一亩一年两熟的土地就可以养活一口人——这个估计大概偏低,因为大部分学者估计的粮食消费是每年2.0—2.6石稻米(Marks 1991, 77—8; Will and Wong 1991, 465; Wang 1989, 428—29)。(当然,长江三角洲很多支付地租的农民必需工作更多也生产更多,但地主拿走的粮食最终也要被吃掉。与我们当前的目的相关的是有多少劳动用于生产粮食供给,而不是有多少个体农户从中得到了适当的比例。)现在注意——再一次使用黄的数字——同一亩一年两熟的土地每年需要17个劳动日(黄 2002a, 155)。

在18世纪的江南,总天数中工作的百分比有多大?我们不可能知道确切的数字,但显然不会很大。为了方便论证,让我们假定只有一半的人口工作。 这个估计几乎肯定偏低,因为(假定人口的年龄分布与20世纪初没有什么不同)有将近一半的人口年龄在20到49岁之间(Buck,1964,377),而很多更老和更年轻的人也工作。现在为了进一步压低我们对全部劳动力工作天数的估计——从而扩大用于粮食生产的劳动比重——让我们规定平均工作年度为每年100天:这远远低于任何人认为的实际情况,并且按照黄所估计的每劳动日收益这会导致饥饿。[4] 在这种情况下,每个江南居民每年的工作日是50天,其中仍然只有三分之一会投入粮食生产。

再一次,这与英格兰甚至稍晚些时的情况相当近似。埃里克·琼斯(Eric Jones)把种植业劳动力比重到1801年下降到了36% 作为英格兰农业革命最伟大的成就之一(1981a, 71)。这个比较实际上并不像它看上去的那样完全有利于江南,因为英国的数字包括了全部食物生产,而江南只包括谷物供给。此外,如我们稍后将看到的,一年两熟的每亩地用工的实际数字可能比黄所说的略高。但由于我们的估计过程极为保守,没有理由担心这些调整会使我们脱出基本相似的范畴(至于法国,乔治·格兰瑟姆[George Grantham]估计,仅为了满足农村维生的谷物需求,就需要全部劳动时间的26—47%。[1993, 486—87])。而且,由于江南农户利用农作物残余作为主要的燃料供给,这里所描述的劳动投入实际上涵盖了大部分食物和燃料;到1800年,英格兰的农林业(更不必说农业自身)早已经停止提供农村的大部分燃料,而且,如我在我的书中强调的那样,也不再提供大部分衣用纤维。

黄无疑会指出,琼斯的数字表明,英国60%以上的劳动力脱离了农业,而江南不务农居民的百分比要小得多:他实际上就是顺着这些线索论证的(黄 2002a, 163),特别重视英国工业生产比江南工业生产更为城市化这一事实。我们以后将回过头来讨论一个手工业劳动者完全脱离农业的时间和方式有什么重要性的问题,但现在我能作的最好的事情就是引用琼斯本人在上面讨论过的同一段中所说的话。他指出,对于一个人民从事混合职业的社会来说,我们需要的生产率计量标准是劳动日中用于种植业的比重,仅仅由于英格兰缺少这类资料,他才满足于由从事农业的人数百分比提供的拙劣的计量标准。毕竟,我们所关注的劳动力数量除生产食物外还能用于制造业、商业和其他工作;10个织工一年中有几天时间为参加收割而中断工作,比一个城镇居民完全离开土地,代表了一支大得多的原始工业劳动大军。

但现在我们必须修正我们最初的不符合实际的假设。江南的粮食实际上并不是自给自足。它吃掉的粮食中可能有22%(肯定不低于15%)是输入的。[5] 这在部分意义上正反映了黄如此强调的事实:相当小的农场规模和高额地租意味着农民被迫把他们的部分土地和劳动用于粮食种植以外的生产活动。也部分反映了在一些具体时刻,农民把这些其他活动视作一个机会而不是一种严格的必需。无论如何,目前的问题是,江南间接获得其部分食物——通过生产其他商品并输入稻米——这一事实在多大程度上使它成为一个为获取最基本的粮食供给必须花费大量劳动力的内卷性经济。

校正江南粮食输入的最容易的方法是直接把投入粮食生产的劳动力比重乘以1.25,对应当地种植谷物的劳动力只生产了所需粮食的五分之四。这不会推翻上文已经确认的与英格兰的基本相似性。此外,到1800年英格兰的食物也不再自给:约输入了5%的谷物,到1831年增长到15%,1846年以后增长得更为迅速。[6] 但让我们另外尝试一种更为苛刻的验证:估计一下为获得最后20%的粮食供给,江南经济中其他更为劳动密集的生产中有多少产品必须扣除,并把它加入我们最初的数字中。这种方法的一个好处是,它将引领我们彻查黄对于其他这些生产活动——他看作内卷化的主要范例(黄 2002a, 156—7)——比种粮食的劳动密集度高多少的估计。我们将看到,尽管劳动密集度方面有一些实际存在的差异,总的说黄把它们夸大了。

让我们从棉花种植开始。黄告诉我们,一亩棉花所需劳动两倍于一亩水稻所需,这看起来是合理的。但再一次,相应的问题是劳动投入与所增价值之间的比率,而不是劳动与土地之间的比率。正如黄和我都同意的,一亩棉花大约产30斤皮棉或90斤子棉;[7] 18世纪中叶大部分年份子棉售价每斤20—40文,但在干旱年代高很多,而即使在大丰收的年份也从来没有低于20文。[8] 所以以35文作为平均价格看来是一个合理的推测。按照这个估价,种棉花每亩21个劳动日的产出为3150文,即每个劳动日150文。与之相比,上文讨论过的稻麦两熟的耕地生产了2.95 石稻米当量,按照每石约1500文(1.67两白银按每两900文折算)或17天4425文计:每天260文,即1.7:1的差距,已经比黄提出的2:1的劳动密集度差距低了一点,如果我们假定粮食供给中有20%必需通过用这些原棉交换输入的稻米获得,养活一口人的全部需求就上升到19.4个劳动日(0.8 x 17 + 0.2 x 29),即我们对总工作日超低估计数的38%:比先前的数字高,但仍然可以与英国务农劳动力为36%的数字相比,在格兰瑟姆对法国的估计范围的中部。

但即使我们可以承认那样的劳动密集度,在这之前还有两个重要的因素必须考虑。首先,如黄本人所强调,从种粮食转到种棉花引起了“妇女和儿童极大地卷入到农业生产”。[9] 或许不应该把一名妇女的每个劳动日计算为与一名男子的一个劳动日相等,尽管适当的折扣率有待讨论;肯定不应该把儿童劳动等同于成人劳动。这使粮食和棉花种植之间生产率的差距缩小,尽管很难说清缩小了多少。

其次,棉花和水稻通常不在同一块土地上种植。生态上适合于稻类的耕地不大可能用于棉花:水稻不仅每劳动日的产量更高,如我们刚刚看到的,它每亩的产量也较高。稻田基于价格的考虑而向棉田转化只可能出现在明末和清初,那是价格特别疯狂倒错的时期;但18世纪的价格波动温和得多,不大可能与耕地类型的性质及排灌的难易程度同样重要。[10]

当然,不同的土地会有不同的价格和不同的地租,在一个像江南的土地市场一样活跃的土地市场中,它们以某种大致的尺度反映了产出中多大比重归功于那块土地。稻田显然是一种生产率更高的资产,因而价格也更高。李伯重提供的17和19世纪的数据显示,在水稻产量较低的松江东部,大部分土地到明末(如果不是更早)已经用于种棉,地租大约是地势低下的松江西部耕地的60%,后者通常较多的种植水稻。[11] 如果我们照此计算,分别从种植棉花和水稻/小麦的每个劳动日的收益中扣除地租,它们之间的差距又缩小了一点,成为约1.66:1;如果我们进一步根据棉花种植中童工占的比重较大做出调整,这个比率大概会降到1.4:1。[12] 如果一个农户采用棉麦轮作,即使用黄的劳动力数字,这个比率也会降到1.35:1。当更多的人从粮食种植转向棉花种植时,劳动力的平均收益还会下降,但下降现在减弱到足以被视为正常的程度;并且,如我们以后将看到的,当我们使用除黄以外其他资料估计的劳动投入时,这种下降完全消失了。

当黄试图把水稻种植与棉花的种纺织结合的劳动密集度进行比较时,同样的忽略——产品价值、土地和资本的生产份额以及成人和儿童劳动力的差别——引起了更为严重的扭曲。事实上,一个更为精确的计算结果使他的劳动密集度差异改变了10倍以上。

为了论证方便,让我们在这里也使用黄的17世纪后期的劳动时间、产量和价格数字,尽管我的18世纪中期的数据得出的结果还要稍微乐观一点。在作了所有的描述和计算后,黄估计,一亩地从种棉花到织成布要花180个劳动日,生产22.7匹布;这些布每匹约卖0.25两银,因而产生5.7两白银收益,在17世纪后期大部分年份可买6石稻米。[13] 因而,要挣到黄所说的养活一口人必需的3石稻米,大约需要90天的这类劳动。这是通过稻麦轮作养活一个人所需劳动日的5.3倍:一个非常大的差距,尽管已经比黄错误地使用劳动:土地比率而不是劳动:产量比率时认为的布与稻米的差距(18:1)或布与小麦的差距(27:1)小了很多。(黄 2002a, 156)。

但即使这个5.3:1的比率也夸大了很多。在用于棉布生产的180个劳动日中,有91个是纺纱。如黄本人所说,“纺纱几乎全是儿童和老人在干,甚至成年女子也很少干” (1990, 85)。46天的轧花、弹花和浆纱工作中至少还会有一些由儿童干——让我们假定有一半——棉田锄草和棉花采摘大概也会有几天。所以即使我们假定一个成年女性劳动力的工作应该认为完全等于一个成年男性(这并不是惯常的作法),所说的180个劳动日中还有约120个是儿童劳动,应该打个很大的折扣:大概约为三分之二。[14] 因而,棉布生产从头到尾用的是100个而不是180个等成人劳动日。通过这一调整,每劳动日毛生产率的差距降到了3:1。这仍然是一个不算太小的差距,但它使手工业对谷物种植劳动密集度的倍数与黄所提出的倍数相比,成为一个很小的分数。

即使是这样,我们仍然没有完成修正工作。当我们像黄那样比较手工业生产对种植业生产(特别是水田耕作)的劳动密集度时,如果我们用每单位劳动增加的价值(净产量)取代毛产量,再一次得出了完全不同的结果。在水田中耕作的人是在使用一种非常昂贵的资本财产;在旱地上耕作的人依然是在使用一种相当昂贵的资产;在一架简单的农村纺车——或者即使是织布机——旁工作的人则是在使用一种极为廉价的资产。[15] 所以,人们不会期望大部分农村手工业的毛产量差不多与农业一样高。只有在需要较为昂贵的资本设备,但能使工业劳动者有高得多的生产率的工业新技术出现时,这种关系才会改变。在目前讨论的前工业案例中,从黄的谷物种植设定和他的棉花种植与加工设定中减去地租,使每个劳动日增加价值的差异降到了几乎整整是2:1。换句话说,棉花的种—纺—织综合体一天劳动增加的价值,约等于谷物栽培一天劳动增加价值的50%,而不是黄的27:1的比率表示的4%。(值得记住的是,这个估计仍然没有考虑成年男性和成年女性劳动之间的差别,这种差别还会进一步降低这个估计。)这个结果与我书中的估计完全一致:那些在有更长工作年度的纺织业中工作的人可能比单一从事种植业的人实际上获得了更高的收入。它也与我们以后将通过不同方法得出的一个结论相符:黄1990年著作中的算术错误和其他错误使他对棉纺织工作收益的各种计算出现了大约5到15倍的误差。

对于一个前现代经济来说,劳动生产率随着手工业加入到农业中而出现某种明显的下降,并不是什么反常的事。实际上,如我们以后将看到的,从西北欧的经验得出的农业手工业混合经济的一个标准模式(在我的书中也适于江南),把农业边际劳动生产率最初高于农村手工业边际劳动生产率当作一种准则;然后农业边际劳动生产率由于土地的数目固定而逐渐下降,同时手工业边际劳动生产率或多或少保持不变(在一架织机前工作的第一百天应该大致与第一天相等,而在一个适度规模农场中工作的第一百天显然不会如此)。此外,来自这个源于欧洲模式的公认常识是,当农业边际劳动生产率最终下降到手工业边际劳动生产率的同一水平时,人们就停止向农业追加劳动[16] 。所以,在前现代条件下,种植业中每单位劳动平均生产率几乎总是明显地高于家庭纺织业生产(这当然不一定意味着种植业中的工资更高:由于许多理由,它们通常并不如此[17] )。一旦黄的错误得到纠正,就绝对没有什么中国特有的或内卷化的重大衰退存在。相反,有证据显示,中国农村居民像全世界他们的同时代人一样,在一个没有发生急剧的技术变革的世界中,经历了劳动力边际报酬下降的事实,并且——再度像他们别处的同时代人一样——找到了减轻但不能消除这一问题的方法。我们能否因此把从事手,无论是在、欧洲还是其他地方,视为一种无可怀疑的产生于人口压力的绝望迹象?不一定,尽管以每天平均收入降低为代价而提高全年总收入,肯定能够对那些面临某种严重困难的家庭特别有吸引力(认可这种选择的其他可能的理由将在以后论勤劳革命的内容中讨论)。然而,更重要的是,我们不再有任何正当理由认为江南的这种动力与推动了欧洲早期原始工业生产增长的类似的压力和选择有质的不同。因而,尽管我并不否认英国农业比江南农业更为资本密集,也不否认江南粮食种植之外的大部分行业可能比水稻更为劳动密集,但黄认为这些差异极大,并使英格兰和江南成为“在一个从到内卷的连续体中性质对立的两端”(59)的观点并没有根据。反之,我们仍然处于我所说的“无数令人惊异的相似之处”中(Pomeranz 2000a, 第一部分)。

为进一步巩固这一观点,让我们把一个植棉并把它织成布的江南农户每个劳动日的挣钱能力与18世纪中期英国纺织工人的情况做个比较。由于我们缺少中国实际工资指数所需要的数据,我将继续使用以谷物当量计量收益的方法。在这样做时,我们的程序类似于帕塔萨拉蒂(Prasannan Parthassarathi)的程序,他证明18世纪中期印度南部劳动者的实际收入或许也大致可以与他们的英国同行相比(1998, 82—89)。(当然,这个观点与我的许多观点相似,在某种意义上背离了公认的常识。)

用黄17世纪后期的价格计算,减去一块棉田可能缴纳的地租以使我们得出劳动力的纯收入之后,一亩地生产的棉布的收益总共为5.04两。由于当时谷物的价格极低[18] ,这相当于5.3石稻米。再次把稻米按10:7的标准比率折算为小麦,结果是7.6石小麦当量,这又折合(再次使用黄用的同样的计量尺度)21.6蒲式耳或1,296磅。由于黄计算的这种工作的180个劳动日(其中很多由儿童做)换算为等成人劳动日大概不会超过100个(再一次,不对男女性成人之间的差异作调整),每天的谷物收益为13磅。

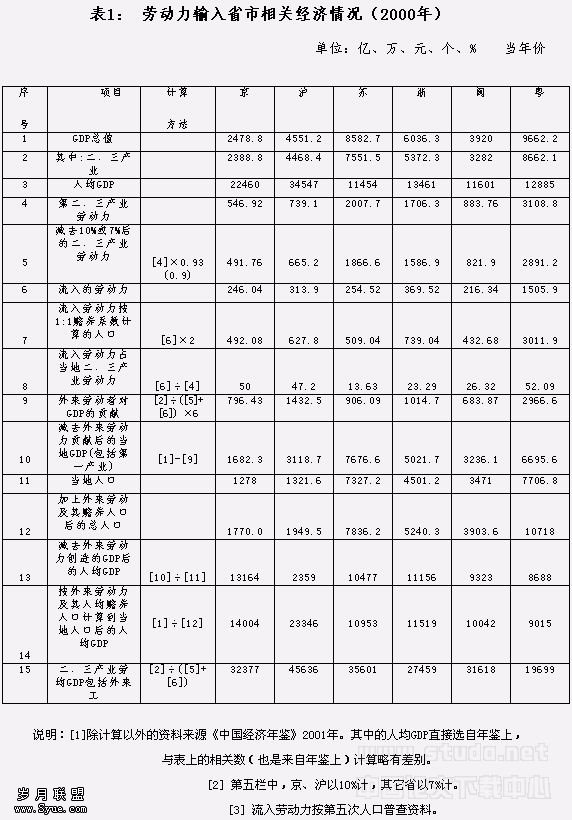

帕塔萨拉蒂在他1998年的研究中,把不同种类的英国工人的收入换算为以谷物表示的每周收入。我再用两种不同方法把它们换算为日工资:一种假定每周工作5天,一种假定(可能性更大)每周工作6天。在所有案例中,英国的工资都代表付给一家之主的报酬,包括了其他家庭成员的贡献——因而它们明显少算了劳动的数量而夸大了每个劳动日的报酬,从而使比较结果不利于江南(83 n.18)(可能也有人认为织工会比我们的织布—纺纱—种植结合的劳动者工作得更好)。结果概括在表1中:

表1:换算为谷物当量的18世纪中期英国工人工资

工人类别|按每周6天工作计算|按每周5天工作计算

农业工人|5.0—5.8 磅|6.0—7.0 磅

/小城镇织工|6.7—8.3磅|8.0—10.0 磅

伦敦织工|10.0 磅|12.0 磅

斯匹特菲尔德丝业织工*|20—23.3 磅|24.0—28.0磅

资料来源: 帕塔萨拉蒂 (1998, 83, 84, 87).

*这些工资比其他人的工资甚至更为夸大,因为它们包括了织布机的租金、付给非家庭成员辅助工的报酬和工作过程中的其他花费。

这些数字都是近似值,但一般的要点是清楚的。按每个等成年男性劳动日13磅谷物计,正在讨论的中国纺织业收益完全可以与英国农业工人和英国农村及小城镇织工的工资相比,或许甚至超过了伦敦织工的工资。尽管英国工资和江南小生产者之间的一个比较必然是不完善的,多多少少向有利于江南的一方倾斜,但作为一个初步的近似比较它并不算坏,特别是由于用江南大量的女性纺织劳动力与一个巨大的英国男性织工群体(帕塔萨拉蒂1998, 82)和男性农业工人相比较,导致了向有利于英格兰的强烈偏斜。因而,如果江南的收益反映了一种内卷行为,我们就不得不得出结论说,英国工业中大部分重要行业中的工人陷入了一种同样程度的内卷化。注释:

* 彭慕兰(Kenneth Pomeranz)是加利福尼亚大学尔湾分校系教授,可以通过信箱klpomera@uci.edu与之联系。

我衷心感谢那些阅读了本文草稿或部分草稿的人,他们大多给予了简短的评论:康文林(Cameron Campbell)、舍曼·科克伦(Sherman Cochran)、迈克·戴维斯 (Mike Davis)、蒂莫西·吉内恩( Timothy Guinnane)、盖尔·赫舍特( Gail Hershatter)、李中清(James Lee)、彼得· 林德尔特(Peter Lindert)、罗伯特·马克斯(Robert Marks)、冯·格拉恩(Richard Von Glahn)、安·沃尔特纳(Ann Waltner)、王丰(Wang Feng)和王国斌( R. Bin Wong)。 .还要感谢罗伯特·艾伦(Robert Allen)、简·德夫里斯(Jan DeVrie)、加里·哈米尔顿( Gary Hamilton) 和张丽( Zhang Li)允许我引用他们未出版的著作,当然,任何错误都由我个人负责。

[1] 我只能猜测这一断定指的是第二章中的观点,即在使无论何种土地和投资资本能够理性的配置方面,的制度可能像欧洲的一样有效(或者更为有效)。证明生产要素的理想组合存在何种障碍,与声称同样的组合比率在两个不接壤的地方都是最佳的或真实的(那会是荒谬可笑的)之间,存在着天壤之别。如果在当代的加拿大和当代的孟加拉存在完善有效的国内要素市场,人们肯定不会预期其结果是每个社会都会在其农业中使用同样比率的土地、劳动和资本。

[2] 实例见Will and Wong (1991, 242)与潘 (1994, 92)。这个价格比率实际上是10:7.1。数据引自王业键(1989, 431—32)。

[3] 黄认为 (2002a, 155) 畜牧业每英亩使用的劳动力必定比种植业少。尽管在我们想到北美的牛群时这可能看上去一目了然,但英国的家畜至少可能像奶牛一样,需要很多的照料。格雷格·克拉克(Greg Clark 私人通信,2002)事实上说明了,在19世纪中叶,有63%的土地是牧场的柴郡,每6英亩土地就有一头母牛,但每英亩耕地比诺福克多用了60%的劳动力,而后者实际上没有牧场,全部农田都用来种庄稼。

[4] 实例见李(1998,149—151)。黄自己的估计显示,一个平均规模的稻麦轮作农户需要126个劳动日,他认为,由于没有人能够靠此生活,农户被迫从事劳动密集度高得多的工作。根据他的估计,仅种植和加工3亩棉花就要用540个劳动日,最终生产69匹布(黄,2002a, 156),按照黄的值17两白银(1990, 84, 86)。按照黄的意见,即使这个农户不交地租或田赋,这也只是勉强生产出能够养活一个五口之家的稻米。因此我们必须假设,他认为大多数五口之家付出的劳动远远超过了540个劳动日:每人在108天以上,而我们的估计是每个劳动者工作100天,同时全部人口中只有一半人工作。

[5] 王业键(1989, 429)。王的数字实际上是相当保守的计算,所以真实的数字甚至可能更高。

[6] Overton (1996, 75).

[7] 黄(1990, 84);Pomeranz(2000a, 330)。

[8] 岸本美緖(1997, 139)。

[9] 黄(1990, 53)。

[10] 黄(1990)在这一问题上的立场费解:在54页和83—84页上,他似乎同意耕地本身的特性最为重要,但在82页上他又认为土地在种棉花和水稻间转移是由于价格趋势。与他对这些价格趋势的描述相关的问题见下文注47。

[11] 李(1998,120和58论松江地势)

[12] 为了说明这是怎样计算的,把水稻/小麦的收成分为2.25石稻米和小麦折算成的0.7石稻米当量,假定地租约为头茬作物(水稻)的50%,同时小麦收成没有追加地租——如同江南实际上通行的作法。然后规定棉田的地租为稻田的60%。结果把种植水稻/小麦的净收益压到了每亩2730文,每劳动日161文,棉花种植的净收益则减到了每亩2033文,每劳动日97文:比率为1.66:1。如果我们假定加入棉花种植的童工足以使每亩地使用的劳动从21天减到18个等成年男性劳动日(仍然没有根据男女差异进行调整),这个比率缩小为161:113, 或1.42:1。

[13] 黄(1990, 84, 86)。

[14] 我决定不对女性劳动打折扣,不仅是由于它使我的计算更保守,也由于计算它们的折扣的常用方法——比较男性和女性的工资率——在这里不起作用。首先,我们缺乏18世纪中国可用的工资数据。其次,假定工资率的差异实际上反映了生产率的差异(而不是,比方说,性别歧视)太过于迂回,因为这是在假定一个有效的劳动市场,而是否存在任何即使只是略微类似的事物是这里争论的要点之一。

[15] 见潘(1994,61)引徐(1992,406)。19世纪末即使是一架改良的手工织机也只值4—5两白银,旧式织机还要便宜得多;一个世纪以前的名义价格应该明显更低。而即使是在19世纪末,一架纺车也只值0.8两白银。

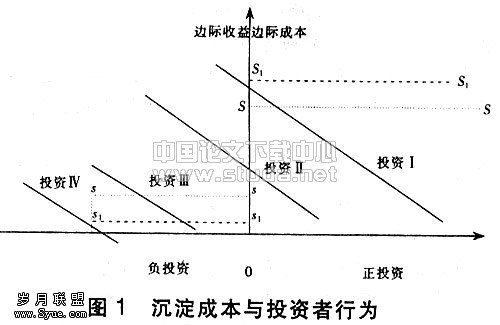

[16] 我从莫基尔(Mokyr)研究比利时和荷兰的著作中引用这个模式(1976, 132 – 64;关于我对这个模式的应用参看Pomeranz[2000a, 286—92])。对这个模式的图解见下文。

[17] 即使我们假设在一个机能完善的新古典主义劳动力市场中——它在哪里都不存在——工资可以反映农业中最后一小时工作的边际生产率,地主应该能够把农业工资(或佃农交地租后的净收益)压低到与劳动者下一个最好选择——在这里的情况下是手——相同的水平。而由于诸如权力和信息的不均衡以及不安全感,和有时加诸于无地者头上的羞耻之类情况,农业工资通常低于其他职业的工资是毫不令人吃惊的。此外,我们计算出的农村纺织业生产者的收益并不是工资本身,而是小型独立经营生产者的收益;这些收益可能要比真正的无产者的收入高,尽管如果没有比我们目前对棉布市场运营的了解更多的信息,我们说不出高多少。

[18] 徐(1992,69)提供了一个价格序列;我在这里采用的黄的每石0.95两的数字,实际上接近这一时期的高端。