陕西高校与区域经济发展的协调性分析

摘 要: 高等与区域的协调,有助于高等教育与区域经济发展的紧密结合,实现良性互动。从规模和结构两个方面的分析表明:陕西高校与经济发展并没有实现相互促进和良性循环,而是造成了较高的人力资本存量与落后的经济发展并存的现象。鉴于此,今后迫切需要把陕西高等教育发展的重点从规模扩张转移到规模与质量并重上来,加快学科专业结构的调整。

关键词:陕西高校;区域经济;协调性分析

新增长理论揭示了人力资本特别是专业化人力资本对一国或区域经济增长的重要作用。而作为专业化人力资本生产和供给主要部门的高等教育,对知识的积累、技术的进步和专业化人力资本的培养和提高作用甚大。因此,发展高等教育是明智之举。但经济社会的存在决定了高等教育的内容和发展方向,高等教育不可能离开经济社会的发展而发展。因为不论是人才培养还是科研创新,归根到底,都要通过融入和推动经济社会发展来实现其最大功能和核心价值。[1]

华南理工大学任兆璋教授在对广东省经济增长与高等教育相关性进行研究时发现,高等教育培养的人才与本省经济发展水平相关程度很高。[2]对陕西省的研究也得出类似的结论:对1995-2004年陕西省普通高校在校生人数与陕西省GDP两者作简单的皮尔森(Pearson)相关分析,得出二者的相关系数为0.9842,可谓高度相关,这说明陕西省的经济发展水平与高等教育之间同样存在着很大的相关性。既然相关分析得知经济发展水平与高等教育有很大的相关性,那么陕西省社会经济的较快发展,是否给高等教育的发展提供了足够的物质基础;陕西省高等教育的可喜发展,是否推动了经济的进一步发展呢?

一、陕西高等教育规模与经济发展水平的协调性分析

(一)指标选择和分析方法

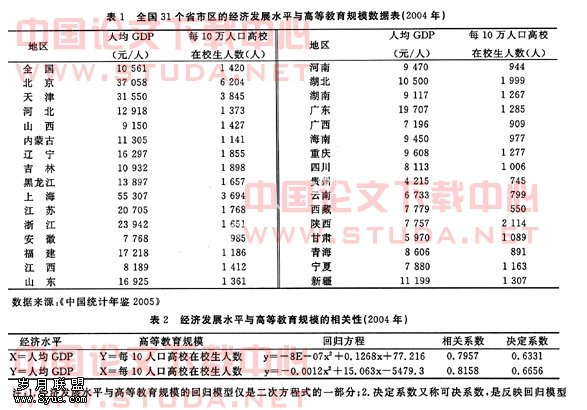

选取2004年全国31个省市区的截面数据(见表1),即以人均GDP作为经济发展水平的衡量指标,以每10万人口高等学校在校生人数作为衡量高等教育规模的指标,然后进行回归分析,探析两者之间存在的内在,进而探究陕西省经济发展水平与高等教育规模的协调性。

(二)回归分析

采用简单的多项式回归,对2004年全国31个省市自治区的人均GDP和每10万人口高等学校在校生人数进行,计算结果如表2所示。

由表2可知,2004年我国31个省市自治区的经济发展水平与高等教育规模之间存在着较强的相关性,相关系数均达到0.8左右。可见,两者存在着较高的一致性,即人均GDP越高,高等教育规模越大;高等教育规模越大,人均GDP越高。亦即:经济发展水平与高等教育规模是互动发展的。经济发展水平的高低会对高等教育规模的扩展产生重大影响,较高的经济发展水平会为高等教育规模的发展提供坚实雄厚的物质基础,经济的低度发展和落后则可能起到阻碍作用。教育特别是高等教育的发展同样会影响甚至决定着经济发展水平的进一步提升。没有一批高等院校快速而有效的发展,没有强健高教体系的支撑,就不会有持续发展的社会经济,也不会有社会主义的化。[3]

(三)协调性分析

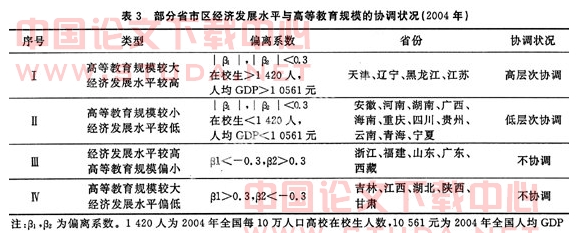

进一步地,根据表2中经济发展水平与高等教育规模的函数关系,分别计算出2004年各省市区每10万人口高等学校在校生人数和人均GDP的估计值及其偏离系数。然后根据偏离系数及相关数据的大小将全国部分省市区划分成以下四种类型(见表3)。

分析可知,约有15个省市区,其经济发展水平与高等教育规模的关系是协调的,但也有不少省市,其经济发展水平与高等教育规模的发展是不协调的,陕西省便属于此类。其每10万人口高等学校在校生人数和人均GDP的偏离系数都很大,分别为1.0876、-0.6306,属于严重不协调。具体来说,2004年陕西省每10万人口高等学校在校生数2 114人,居全国第4位,仅次于北京、天津、上海,高出全国平均水平694人;但经济发展水平比较落后,人均GDP只有7 757元,在全国排倒数第5位,在西北五省区中也仅高于甘肃。可见,对陕西来说,两者的发展是严重不协调的。

一般来说,高等教育越发展,经济发展受到的正向推动力越大。而陕西省高等教育规模较大,发展较快,经济却相对滞后。出现这种不协调的状况,原因是多方面的,与产业发展基础有关,与市场化程度有关,与经济发展环境有关,也与高校和产业关联度不高有关。

二、陕西省高等教育学科专业结构与产业结构的协调性分析

一般认为合理的高等教育学科专业结构要与经济结构中的产业结构、就业结构相适应,与当地的社会经济发展相适应。

(一)指标选择

这里产业结构方面的指标采取的是1994-2004年陕西省第二产业的产值数据,并将其作为数列。高校学科专业结构方面的指标,主要采用1994年及其以后的高校学科门类在校生统计数字,并以此作为比较数列,来说明高校学科专业结构与产业结构之间的关系。又因为1994-2000年分为10大学科门类,2001-2004年管从经济学中分离出来,构成11大学科门类,故分为两个阶段进行对比分析。

运用关联理论[4],以第一阶段陕西省第二产业产值和在校生人数为例进行简单计算,其简化公式为:

序列差,△1(k)= |X^(0)(k)-X(0)(k)|

两级最小差,△1(min)= min min|X^(0)(k)-X(0)(k)|

两级最大差,△1(max)= max max|X^(0)(k)-X(0)(k)|

计算关联系数,y1(k)= [min min|X^(0)(k)-X(0)(k)|+ρmax max|X^(0)(k)-X(0)(k)|]/[|X^(0)(k)-X(0)(k)|+ρmax max|X^(0)(k)-X(0)(k)|]

则第一阶段第二产业产值与哲学在校生人数的初值化数列为:

数列:{1.00,1.21,1.40,1.54,1.69,1.91,2.16};比较数列:{1.00,1.32,0.34,0.74,0.95,1.81,1.53}。

经过两级最小差(0.00)和两级最大差(1.06)的计算,最后计算关联系数如下:

y1(k)={1.0000,0.8281,0.3333,0.3985,0.4173,0.8413,0.4569 }

计算关联度:

R1=1/7{1.0000+0.8281+0.3333+0.3985+0.4173+0.8413+0.4569}=0.6108

同理,可以计算其他学科与第二产业产值的关联度。结果如下:

第一阶段:1994-2000年,各学科在校生人数与第二产业产值的关联度分别是:0.6108、0.6401、0.7333、0.6615、0.6926、0.551、0.6664、0.6490、0.5903、0.7371,按大小排列:r10>r3>r5>r7>r4>r8>r2>r1>r9>r6,即医学、法学、文学、、学、工学、学、哲学、农学、学。

第二阶段:2001-2004年,各学科在校生人数与第二产业产值的关联度分别为:0.5435、0.6216、0.8288、0.5762、0.6234、0.8053、0.8917、0.8836、0.7594、0.8669、0.5451,按大小排列:r7>r8>r10>r3>r6>r9>r5>r2>r4>r11>r1,即理学、工学、医学、法学、历史学、农学、文学、经济学、教育学、管理学、哲学。

(三)结果分析

纵观第一、第二阶段,陕西高校各学科在校生人数与第二产业产值的关联度大小的位次排列:医学由第1位降至第3位,法学由第2位降到第4位,文学由第3位降到第7位,理学由第4位升至第1位,教育学由第5位降至第9位,工学由第6位升至第2位,经济学由第7位降至第8位,哲学由第8位降至第11位,农学由第9位升至第6位,历史学由第10位升至第5位。即随着时间的推移,理学和工学与第二产业产值的关联度加大,超过了第一阶段的医学和法学。说明随着陕西省化阶段的进一步深入,作为主导产业的第二产业,对理学和工学所培养人才的需求加大,因而要求高校扩大对理学和工学人数的招生,加大相关人才的培养。

(四)协调性分析

上述分析表明,陕西省第二产业产值与高等学校各学科在校生人数的关联度大小不一,且与理学和工学的关联度较大。根据前者决定后者,后者在自身的基础上服务前者、适应前者的原则,各学科招生情况应该反映这一状况。那么1994-2004年陕西省高校本科各学科尤其是理学和工学的招生变动情况是否反映了这一要求呢?下面从两者各自的变动情况,分析两者之间的协调性。

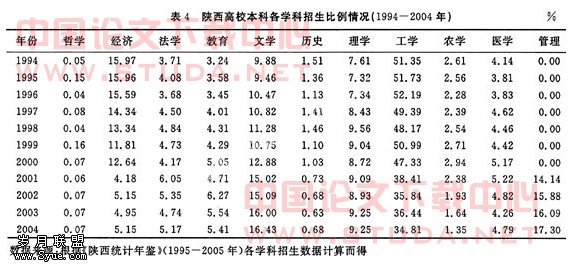

陕西高校1994-2004年的本科各学科招生比例变动情况如表4所示。其中,哲学的招生比例一直在低水平的基础上平稳发展,除了1995年和1999年,其余年份的招生比例都低于总招生数的0.1%;法学、教育学、医学呈现波浪式上升波浪式下降的态势,而且基本在3%-5%内波动;历史学缓慢下降,从1994年的1.51%下降到2004年的0.68%;农学是先下降后上升再下降;经济学平稳下降,直到2001年管理学从中分离出来,急剧下降,而后发展稳定;管理学则是从无到有,高起点发展,招生比例保持在14%以上;工学由平稳到下降,最高时达到52.19%,最低时为34.81%,但仍是各学科招生中所占比重最大的学科;文学和理学一直是缓慢爬升的,而且文学的招生比例一直高于理学。

可见,随着时间的推移,与陕西省第二产业发展关系最密切的理学和工学,其发展并不尽如人意。其中,理学的招生比例波浪式爬升,11年来仅增加了1.64个百分点,年增长率只有2%。而工学的招生比例非但没有增加,反而下降了16.54个百分点,平均降幅达到了4%。这与第二产业的发展对二者的要求是不相匹配的,更不用说内部的专业设置了。

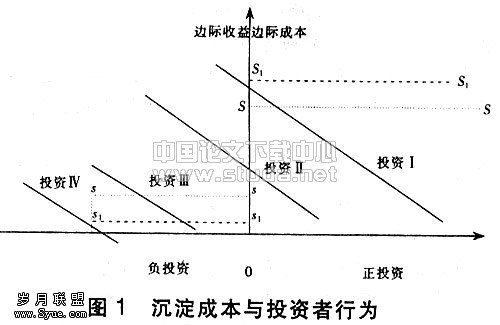

上述分析说明了陕西省的高等教育学科专业结构与经济结构中的产业结构是不匹配、不协调的。由此便形成了“高教大省、经济小省”的局面。从对内生经济增长理论的理解中可以更好地体会这一点,内生经济增长理论强调了专业化分工的知识积累对人力资本积累的促进作用。教育的专业结构如果与区域经济的产业结构相互适应,则人力资本积累的“内部效应”和“外部效应”就会相互强化,这不仅有利于“边干边学”的人力资本积累,而且更有利于促进经济增长;如果二者不能相互适应,则教育投入的一部分会成为人力资本的专业转换成本,从而产生资源浪费[5],影响教育经济效用的发挥。

三、结语

大学是区域经济、科技、社会发展的发动机,是落后地区实现跨越式发展的关键。高等教育与区域经济的协调发展,有助于高等教育与区域经济发展的紧密结合,实现良性互动。然而从规模和结构两方面的分析表明:陕西高校与经济发展并没有实现相互促进和良性循环,而是造成了较高的人力资本存量与落后的经济发展并存的现象。

而随着西部大开发的深入开展和“十一五”规划的逐渐实施,陕西社会经济的发展比以往任何时候都更加迫切需要高等教育提供人才保障和技术支持。因而在发展观的指导下,把陕西高等教育发展的重点从规模扩张转移到规模与质量并重上来,把结构调整的思路转移到更加适应生产力发展和产业结构升级的要求上来,把学科设置的目标转移到突出特色、提升竞争力上来,是区域高等教育发展的需要,也是区域社会经济发展的现实要求。

参考:

[1]综合信息科.陈德铭省长在全省高等教育工作会议上的讲话[EB/OL].[2006-02-19].高职高专教育网.

[2] 刘健,李忠红,梁红.论高等教育与区域经济发展的关系[J].教育与经济,1999(4):20-21.

[3] 邹晓平.城市化进程中的地方院校发展[J].高教探索,2005(4):10-13.

[4] 徐国祥.统计预测和决策[M].上海:上海财经大学出版社,2003:202-206.

[5] 叶茂林.教育发展与经济增长[M].北京:社会科学文献出版社,2005:159.