“强县扩权”

摘要:强县扩权一直成为我国行政体制改革适应市场的一大重要措施。将某些经济性、管理性权力下放到更具主动性与灵活性的地方政府手中是实现市场体制完善、民生社会发展的必由之路。以中华文化为背景,着眼于县制的沿革,发现“强县扩权”并非是一时的权益之策,而是中国社会前行的必然结果。

关键词:“强县扩权”;县制;传统文化

“事物发展的动力不是矛盾本身,而是矛盾的解决”——杨英法。

近年来,完善行政体系构造,合理配置行政权力成为中国行政体制改革的核心内容,并且取得了为世人瞩目的成就。其中,“强县扩权”无疑是最为耀眼的一项举措。

“强县扩权”主要指为了充分发挥县级政府在本地经济文化发展中的作用,避免地级市对县域经济的不合理干预,根据“均质型”地区“市管县”功能的衰竭;以及行政组织扁平化的改革需求,赋予经济发展状况较好、行政管理能力较强的县(市)更多的行政权力,并在行政隶属关系上改变传统上下层阶关系而直接置于省级政府管辖之下[1]。即由省、市、县、镇四级地方机构层层上报的议事模式转而向高效、灵活的“自主型行政体制”转变,根据不同地区的不同情况采取不同的权力分配方式。从历史发展的角度而言,这是我国“置县”制度发展至今的必然结果。

一、“强县扩权”——旧制度下的改革

追本溯源,最早在东汉年间许慎所著的《说文解字》中就已经对“县”做出了解释:“县,蘩也。从系持县”,即指县乃行政区划之意[2]。历史上县,作为一级行政建制,最早出现在我国春秋时期,当时国君已经无法驾驭不断崛起的贵族、王侯,传统的“采邑制”已经开始成为社会发展的阻碍,获得土地的采邑贵族不服国家的调遣,国家权力形同虚设。因此一些强大的诸侯国吸取了教训,在歼灭弱小的国家之后,对那些新征服的地区采取由国家直接控制的郡县制。直至春秋末年,设县已经成为一种普遍现象。到秦朝统一之后,郡县制度作为一种地方政权组织体系最终确立起来,这是中国制度史上的一项划时代的变革[3]。

县制出现伊始,就已经印证了它在历史发展关键时期——从奴隶制社会向封建制社会转型——所起到的关键性作用。县级地方政权的设立打破了过去混乱割据的局面,加强了中央政令的下达速度与执行效率。因此它被视为封建中央集权统治的基础,它负担着贯彻执行朝廷的法规政令,向朝廷提供度支、物资及兵源等义务,并承揽着平赋役、听诉讼、劝农桑、祭祀等涉及国计民生的繁杂事务。如此齐备的行政职能几乎将地区事务囊括殆尽,成为封建王权统治机构中最基本的政治单元。从历史上来看,县制的设置成为中央与地方权力分割的表现,它保障了整个国家集中统一、上下协调与及时处理地方事务的基本需要。

虽然维护中央权威是中国整个封建时期主流,但其中也不乏扩大县衙组织权力的改革出现,其中以宋朝为鲜明代表。宋代国家对县衙组织进行了精简,意图解决官僚体制自身负担过大的问题。同时为了保证地方经济发展、民生安定,宋朝政府又扩大了县的行政职能和县官的职责,这一点集中体现为县级长官职掌的扩大。《哲宗正式·职官志》规定:“县吏掌总治民政、劝课农桑、平决狱讼,有德泽于治境。凡户口、赋役、钱谷、赈给之事皆掌之。以时造户版及催理二税。有水、旱则受灾伤之诉,以分数蠲免: 民以水旱流亡抚存安集之,无使失业:有孝悌及行义闻于乡间者,具事实申于州,激劝以励风俗。”[4]从此记载可知,宋朝县衙之权力除管理日常行政事务之外已经涉及农业、司法、、人口、水利等方面。因此,可以说宋朝是中国古代县制发展中的优化期[5],它的县官在社会稳定发展阶段发挥着重要的作用。在当时背景下的扩权改革完全是为了解决地方势力消灭后基层管理的中空问题,并希望通过加强县级政府权力来达到国家统一、政令畅通的效果。这一改革措施在今天看来的确起到了一定作用,并为后人留下重要的经验。

20世纪初叶,中国照搬日本明治维新后的一系列做法,将行政化作为政治现代化的主要内容,以期打破当时国破民穷的挨打局面。鉴于县制在传统行政体系中的重要性,有关它的改革便理所当然地成为中国行政制度成长、完善过程中的关键。

1908年8月满清朝廷批准颁布宪政编查馆拟定的预备立宪逐年筹备事宜清单,逐步推行厅州县地方自治。在清末地方自治中,县处在官治与自治的结合部,同时又与府厅州同为上级地方自治团体,大大提高了县的行政地位,使之成为加强地方权力,提高行政效率的关键。虽然这一设想并没有得到良好的贯彻实施,清王朝就被推翻了,但此次改革所引入的“地方自治”理念为后来的县制发展提供丰富的借鉴经验。

民国建立之初,国民政府也认识到建立新型行政体制的重要性,于1913年1月8日发布《划一现行各县地方行政官厅组织令》,该法令规定:将沿袭旧制的设有直属地方的府、直隶听、直隶州和厅、州等地方,一律改称为县;各县地方掌管为知事……。此后直到1930年各省陆续撤销道一级行政建制,地方统一划分省县两级,因而县级政府几乎拥有全部的地方行政事务管理权,而省级政府成为联结地方与中央的枢纽机关。至此县的行政地位达到了秦汉实行郡县二级制以来的巅峰。此后,1939年9月19日,中华民国政府还颁布了《县各级组织纲要》,首次在正式法规中认定“县为地方自治单位”。总的来讲,国民政府时期的县制改革不同于清末民初的地方自治。依照孙中山的说法,县自治就是将地方上的事务,交由本地方人民自己治理。在当时而言,这种新颖的行政权力分配模式的确为地方政府执政注入了新的活力,也符合了打破封建自给自足生产方式,开创资本主义经济体系的需求。

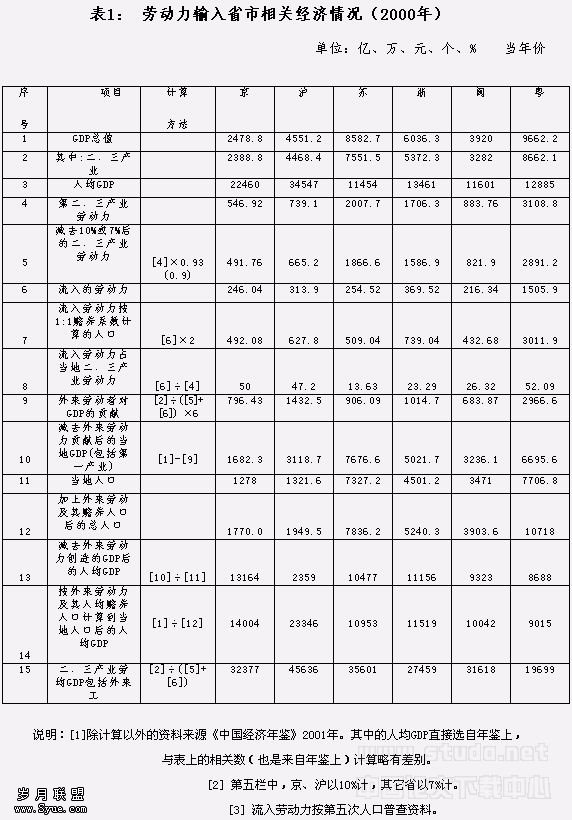

二、“强县扩权”——化发展的契机

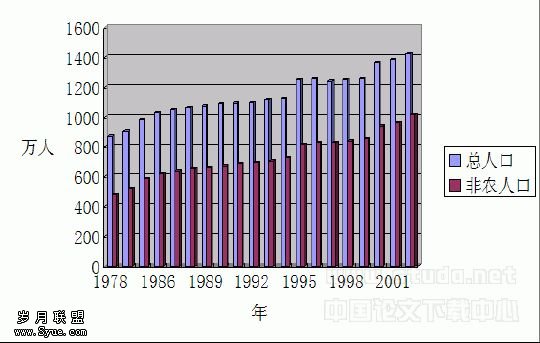

新建国初期,为了使县级政府能够适应化初期的需要,国家调整了县的设置,大幅度增加了县及县以下的政府机构和公职人员。并先后将34个设治局改为县(自治县)或并入邻县。同时还设置一些经济建设需要的县,如为了加强林业建设设置的黑龙江省伊春县,为了发展渔业设置的山东省微山县和浙江省嵊泗、普陀、岱山三县,为了发展矿业设置的四川省石棉县。此外还根据人口、面积、经济规模对不同县域进行了调整[6]。在很长一段时期内,这种于计划经济体制下实施的行政区划与权力配置方式发挥着惊人的作用。从1952—1990年,县域为国家工业化提供了11 594亿元的剩余积累,平均每年近300亿元,扣除国家财政用于农业的支出,县域剩余积累的净流出量也达10 000亿元,平均每年近250亿元[7]。虽然这个时期的县政基本完成了国家赋予的使命,但由于县域本身并不拥有自主的财政权力,导致经济发展相对缓慢。根据相关数据发现,从1953—1978年,农业总产值只增加了1.3倍,县域人均收入年增加仅2.7元,县域经济在国民经济中的比重由57.8%下降为32.8%。不仅如此,在事务方面县政府现已不再承担第一线的直接管理职能,而变成了一个收发文件的中转站。久而久之,计划经济时期的产物到如今反倒成为社会发展的障碍,因而许多人不免要问:如此县制是否还有存在的必要。可以断言,建国初期形成这套权力配置体制已经走入了一条“死胡同”,无法再为地方行政绩效提供更好的上涨空间,甚至导致国家政令的堵塞,故改革县制、重新检视现行地方权力配置模式势在必行。

此外,从市场体制引入以来我国的经济实力不断增强,截至2006年,我国拥有2 862个县级行政单位,它们占据了绝大部分的国土面积,拥有大多数人口,县域经济在国民经济中占有重要地位。这样的经济势态为改革沿袭多年的旧式行政体制创造了良好的社会环境。

从历史的角度而言,只有在社会达致一定程度的稳定且具备相应的经济支持之后,政治制度的改革才能够获得成功并发挥出应有效果。宋朝时期进行的县制改革就是典型的反面教训,虽然在改革初期的确获得了一定的成效,但由于当时中央政府忽略了其中非常重要的一个问题就是:当时的经济水平尚未达到能够为县级政府扩权提供足够支持的程度。内忧外患的困扰下,当时以县令为首的县级官员,虽履行着广泛的职责,但却无法得到国家足够的资助和支持,久而久之随政治局势的变化而呈现地位逐渐降低的趋势。同时,在管理制度方面宋代县级官员则深受监察、苛索之苦,这种局面在两宋之交时期更加恶化,致使县级领导群体自主性、积极性下降,最终使宋代县制从良政走向弊政。因此,如果没有一定的经济基础与执政经验为后盾,盲目的进行县制改革,那么结果必定只会是归于失败,甚至还会成为某些社会弊病滋生的缘由。包括清末、民国时期所实施的县域自治运动都未取得成功,反而加速了地方势力的膨胀,国家四分五裂,百姓陷于水火。

因而,以历史为鉴,在市场经济飞速发展之时,依靠多年来积累的地方行政经验,对我国计划经济时代建立的地方权力配置体系进行必要的改革已经势在必行。“强县扩权”这不仅仅是中央政府的决策意向,更是历史发展到现阶段所形成的必然结果。

:

[1] 邱哲.江苏省强县扩权改革的必要性分析:第9卷[J].辽宁工程技术大学学报:社会版,2007,(1).

[2] 周群,李耀均.郡县制起源研究的新进展[J].中学历史教学,2007,(3).

[3] 赵慧峰.县制的历史沿革与社会功能[J].中国行政管理,2004,(10).

[4] 徐松.宋会要辑稿[M].北京:中华书局,1987.

[5] 贾文龙,潘丽霞.宋代县制改革与积困问题探析[J].河北大学学报:社会科学版,2007,(2).

[6] 华伟.城市化浪潮对县制的冲击[J].中国方域,2002,(5).

[7] 张春根.县域论[M].北京:中国文联出版社,1999:90.