可持续发展的制度体系建设

来源:岁月联盟

时间:2010-06-25

关键词:可持续;生产力;生产关系;制度缺位;制度体系建设

一、影响我国可持续发展的两大范畴内的矛盾

尽管可持续发展是由西方经济发达国家率先提出来的,但在马克思主义的鸿篇巨著中早就渗透着可持续发展的内涵。马克思主义经济学的研究对象是物质资料的生产和再生产过程中的社会生产关系及生产力和生产关系之间的相互关系。狭义的生产力主要指人适应和改造自然的能力,人们要适应和改造自然,必然与自然界发生联系。因此,在生产力层面的可持续发展涉及人与自然的关系问题。人们认识自然并且顺应自然,就能够在与自然和睦相处的过程中,实现良性互动,让自然为人类的发展服务。人类历经原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会及社会主义社会,就是在与自然界的相互适应中,实现了社会的不断发展。在生产关系层面的可持续发展涉及人与人之间关系的改善。在物质资料生产过程中,人与人之间不断发生各种联系:从早期的每个劳动者都不占有生产资料时期的人与人之间的相互协作;到少部分人占有生产资料和多数人成为少数人的附属物,产生了奴隶社会、封建社会;再到生产资料归资本家所有,奴隶打碎锁链转变为一无所有的工人阶级,将自己的劳动能力作为被雇佣的资本换取维持劳动力再生产的物质资料,人与人之间产生了雇佣关系;再到社会主义社会,生产资料归国家、集体所有,劳动人民成为国家的主人,社会上直接对立的无产阶级和资产阶级矛盾不复存在。生产关系的每一次进步都对经济社会的可持续发展产生了促进作用。

在社会主义初级阶段,我国的生产力水平比较低,与经济发达国家相比,我们在物质生产过程中的生产力层面存在一系列问题。在生产关系层面,由于目前实行的是公有制为主体、多种所有制并存的基本经济制度,因此,人与人之间的关系也绝非单纯的和谐共处关系,而是存在各种各样的矛盾。

(一)生产力范畴内的矛盾

1、以资源约束为代表的人与自然的矛盾。一是资源严重短缺。据统计,我国的人均淡水总量仅为世界的1/4;人均耕地不到世界的1/2;煤炭人均探明可采储量为世界人均的62%;石油人均探明可采储量为世界人均7%。二是资源消耗多、利用效率低。由于我国正处于化的中期、经济增长以重化工为主导、城市化加速发展、基础设施大规模建设,再加上技术水平低、经济增长方式粗放、市场机制作用发挥不充分、管理落后,使每吨能耗实现GDP仅为世界平均水平的30%。按单位产品实物量能耗、物耗的绝对水平来衡量,与世界先进水平甚至平均水平相比,我国的差距十分明显。如,目前8个高能耗行业的单位产品能耗平均与世界先进水平高47%,而这8个行业的能源消费占工业部门能源消费总量的73%。按此推算,与国际先进水平相比,我国工业部门每年多用能源约2.3亿吨标准煤。我国矿产资源总回收率仅为30%,比世界先进水平低20个百分点。近几年来,我国单位GDP节能率有所下降,2006年上半年能耗和排放上升,经济高速增长的资源环境代价仍然过大,集中表现出来的煤荒、电荒、油荒、气荒等,表明我国资源占有和利用的现状不容乐观,严重制约着经济社会发展。三是铺张浪费严重。近年来,随着经济的快速发展和一部分人可支配收入的不断增加,人们对生活水平的要求也不断提高,处处显示出一种标志身份的奢侈消费:穿名牌、吃豪华大餐、住别墅、开宝马等,体现出一种穷人暴富后的奢侈与炫耀性消费。

2、以环境污染为代表的人与自然的矛盾。改革开放初期,我国在生产力水平偏低的约束下,为赶超经济发达国家曾经一度把GDP增长作为衡量干部政绩的唯一标准。在追求GDP增长的政绩考核标准下,各地区不惜付出环境代价,带来了空气、土地及水资源的严重污染。据统计,2004年,我国因环境污染造成的损失占当年GDP的3.5%。我国城市人均生活垃圾约440公斤,约60%集中在全国50万人口以上的52座重点城市。另外,水污染问题也十分严重。目前全国90%以上的城市水域受到污染,2006年全国工业和生活废水排放量为537亿吨,全国地表水总体水质属于中度污染,四类以下水质占60%以上,四类以下水质的湖泊和水库占71%。大气污染以2005年GDP总量,我国空气污染造成的损失高达5470~12760亿元。 (二)生产关系范畴的矛盾

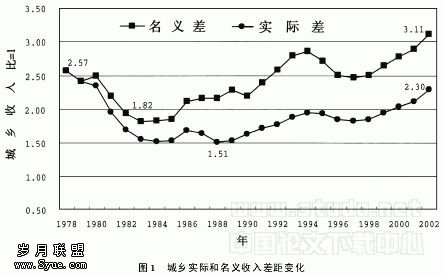

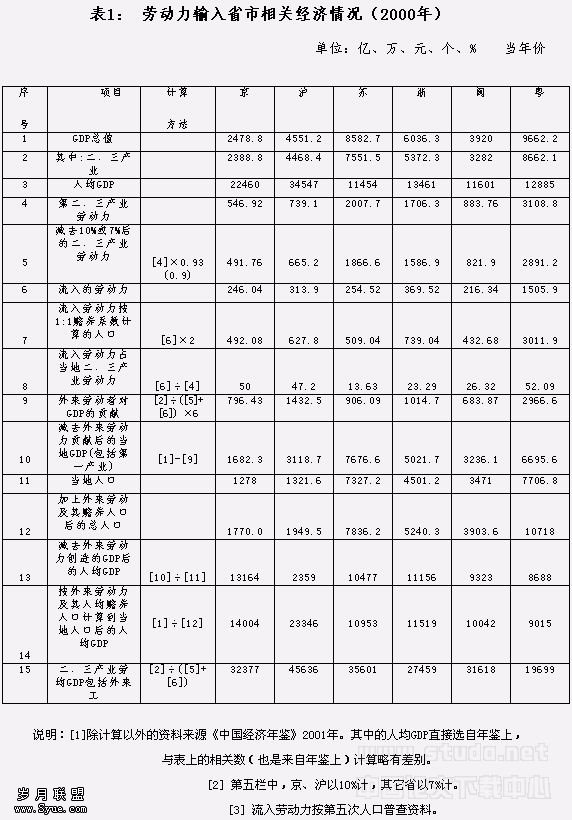

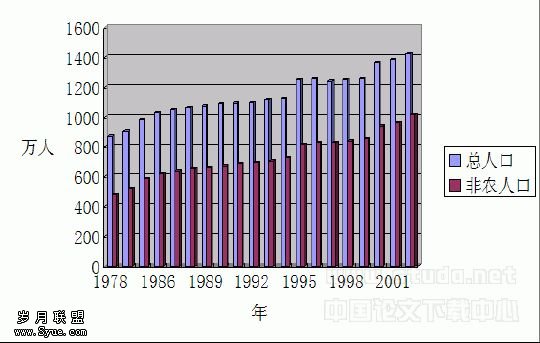

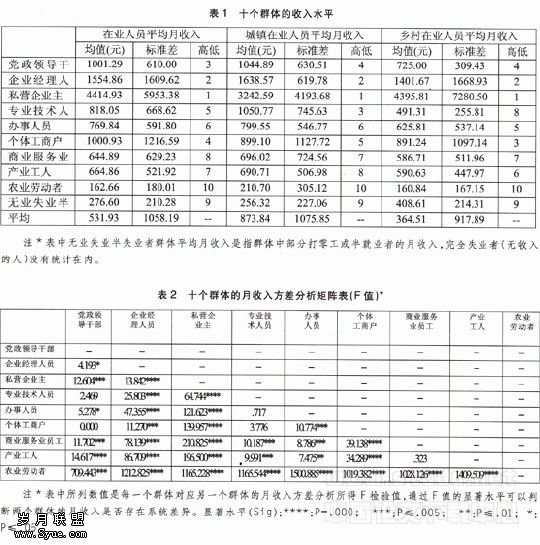

当前,我国以收入分配不公为代表的人与人之间的矛盾十分突出。在社会主义社会中人与人之间的关系从理论上说来是平等的和谐关系,这是基于生产资料完全公有为基础的基本制度而言的。但在生产力水平尚不高的社会主义初级阶段,由于实行公有制为主体、多种经济成份共同的社会主义基本经济制度,生产资料的不同占有方式,决定了人与人之间在物质资料生产过程中形成了多种不同的社会关系。既有公有制企事业单位中的人与人之间平等的同事关系,也有非公有制的雇佣与被雇佣关系。不仅如此,生产资料所有制的不同形式,还决定了物质产品分配的不同形式。不同类型分配的结果带来了不同收入群体、不同行业甚至不同地区间的收入分配差距。同时,还存在着一些不公平分配问题。如,稀缺的资源、医疗资源、社会保障资源在城乡之间、地区之间的不公平分配;宏观方面存在着城乡之间的分配不公问题;中观方面存在着不同社会群体之间的分配不公问题,等等。生活在城镇、居于社会上层的人群能更多地占有、享用稀缺的公共产品资源;而生活在社会中、下层的人群则很少能享受稀缺的公共产品资源。

人与的矛盾在一定的范围内可促进经济社会发展,但当矛盾发展到严重程度后,将发生逆转。近年来出现的沙尘暴、泥石流、山体滑坡、非典及遍布多条江河、水域的蓝藻事件及波及南方十几个省市的罕见的冻雨、暴雪灾害,都向人类敲响了警钟:人们改造自然的结果如果超越自然的承受能力,自然界必然进行报复。这种报复不仅带来巨额经济财产损失,而且对人类将带来不可挽回的后果,进而延缓经济社会发展的进程。统计表明,我国经济发展过程中,每年由于环境污染造成的损失占当年GDP的5%左右。如果实施环境污染与损失浪费在内的绿色GDP,我国近年来的经济增长将大大缩水。人与自然矛盾激化伴生的经济增长是不可持续的增长。

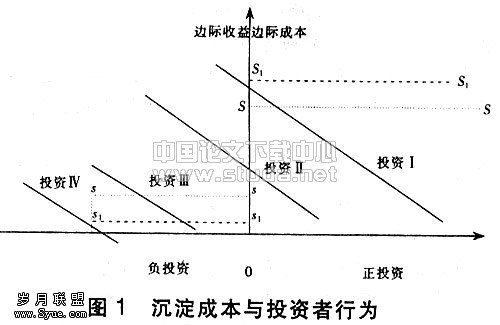

人与人之间的矛盾始终是社会经济增长过程的伴生物。矛盾的缓和与激化取决于矛盾不同主体之间的利益博弈。在资本主义社会,劳资双方的矛盾从激烈到缓和,经历了近半个世纪的。近年来出现在我国非公有制经济内部的劳资双方矛盾是社会主义初级阶段人与人之间关系的不可忽视的问题。另外,在公有制企业内部,普通员工与高管人员工资水平不能同步提高的矛盾也日渐显现。特别是对公共产品占有方面的不公平更成为社会矛盾的不可忽视方面。

二、影响我国可持续发展的关键因素在于制度缺位

(一)环境保护制度缺位。在计划经济体制下,国有企业承担着经济效益与社会效益的双重目标,因为企业作为国家的所有物,生产的经济效益与社会效益在国家层面能够得到高度的统一,企业排污所需的经费,完全由国家承担,企业不会因此而无视污染后果。因此,在计划经济时期,尽管经济不断增长,但环境污染问题并不严重。改革开放以来,部分国有企业转制为非公有制企业,并且一大批各种类型的非公有制企业如雨后春笋般茁壮成长,而国家治理环境污染的相关制度没能相应跟进,非公有制企业在追逐利益的驱使下,可以不惜牺牲环境代价以换取短期的经济利益。因为没有制度约束,在获得巨额经济效益的同时,使国家付出了昂贵的环境代价。

(二)资源节约制度缺位。第一,缺少对稀缺资源的限制性使用制度。我国人均土地面积十分有限,并逐年减少,但至今仍没有限制稀缺资源过度消费的制度出台,导致节约意识极端淡漠。如,在土地资源方面,一边是土地逐年减少;一边是豪华别墅、豪华办公大楼与日俱增,缺乏对资源浪费的有效制约。第二,缺少对能源浪费的强制性法律制度。高耗能的产业、行业得不到制约,导致大量稀缺资源的浪费。

(三)人与人和谐的制度缺位。在经济体制改革过程中,人与人之间的关系也发生了前所未有的变化。改革过程中由于过分强调市场的作用,关系人们生存与发展的一系列制度建设没能同时跟进,带来一系列社会问题。如,公共产品供给的缺位或不足使相当一批社会弱势群体的利益得不到保障。

三、保证可持续发展的制度体系建设

针对目前制度建设缺位问题,保证可持续发展的制度体系建设应包括以下内容:

(一)健全环境保护制度。从可持续发展的要求出发,任何人、任何企业都无权以任何借口污染环境。因此,对环境保护的立法必然具有强制性。我国加入WTO后,我们的行为受国际公约的制约。因此,国内的环境保护制度建设应与国际公约接轨。按照《东京议定书》提出的要求,制定减少废气排放的相关制度。

(二)健全资源合理利用制度。按照资源可持续利用的客观要求,制定资源利用的限制性条例,对土地、水资源、能源的过度利用及奢侈性消费进行有效的限制。如,应限制豪华商品房的建设;对政府办公建筑及城市广场设立严格的规模标准;对汽车消费严格限制尾气排放量。从而,以制度规定的强制性确保有限资源的有效、节约利用,保证稀缺资源的合理利用。

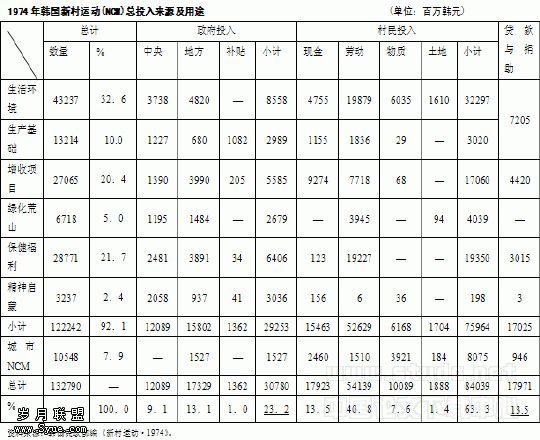

(三)建立保证公共产品公平投入的财政投资制度。要在公共产品提供上,逐步缩小地区之间、城乡之间的福利水平差距。如,对乡镇公路、电网、水利、通讯、文化、卫生等基础设施建设,逐步加大财政投入力度,保证城乡居民在公共物品享受过程中的差距逐步缩小,使居民在通过自身努力不断提高生活水平的同时,通过政府的公共产品投入,不断提高生活质量。健全覆盖全民的社会保障制度,不断提高国家财政对社会保障投入的水平,逐步缩小城乡之间的利益差距。社会保障制度是一个社会为其公民提供的基本生活保障权利。尽管各国由于生产力水平不同,在社会保障资金的来源、用途等方面存在很大的差异,但各国对公民提供社会保障的基本义务是不能改变的。中国经济体制改革,冲破了计划经济体制下的社会保障制度体系,而与市场经济体系相适应的社保体系刚刚在建立之中。由于经济发展水平不均衡,各地的社会保障水平存在很大差异。为保证经济社会可持续发展,必须在经济不断增长的基础上,充分保证全体公民能够共享改革发展成果,按照公平原则,逐步完善覆盖全民的社会保障制度,不断缩小城乡之间、区域之间的社会保障差异。

(四)在实施九年义务教育制度的基础上,开展各种形式的职业教育。教育是提高整个中华民族素质的必要途径。国家的未来、家庭的未来及一个人的未来都离不开教育。为不断提高整个中华民族的国民素质,中央政府已做出进一步普及九年制义务教育的决定,相应在不同地区做出取消书本费等决定,并以法律的形式将九年制义务教育制度化。由于我国地区之间经济发展水平差距较大,各地的普九制度贯彻效果也存在极大差异。在实施普及九年义务教育制度的同时,还应在落后地区不断推出中专形式的职业技术教育,大力推行免费职业技术培训,使贫困家庭的青年通过培训获得参与市场竞争的能力。

(五)建立健全覆盖全民的医疗保障体系。随着经济发展水平的不断提高,大中城市,特别是企事业单位职工的医疗保障问题基本得到解决,下一步医疗保障的重点问题应集中在流动性人口上,特别是转移到城镇的农村剩余劳动力的群体上。加快建立真正意义上的覆盖全民的医疗保障制度,不仅需要相应的法律作保障,而且需要一系列政策作保障。