对当前会计目标研究的思考

来源:岁月联盟

时间:2010-06-30

一、研究会计目标的方法存在不足

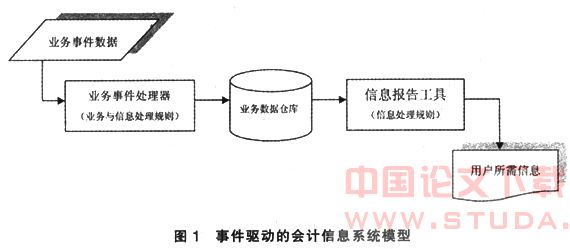

会计工作实践离不开会计目标,只有明确会计目标,即明确向谁提供信息,提供什么信息,如何提供信息,会计信息系统才可能存在并有效的运行。会计目标内涵的确定也离不开会计工作实践,目标的提出不能超越现阶段会计的技术水平。会计目标不仅具有主观因素,也具有客观因素。会计目标虽然是人们主观认识的结果,但它并不是一个纯主观的范畴,目标会受到所在条件下客观存在的、、和社会环境的影响并随环境的变化而不断变化,具有主观见之于客观的性质。

会计目标具有以上特点,会计目标研究就必须从环境入手,密切结合当前会计工作的实际,进行深入细致的调整研究。70年代初美国AICPA为了研究会计目标,专门成立了由学术界、实务界和专家顾问共同组成的“特罗伯鲁德委员会”,历经两年多的时间经过一系列的广泛调查研究之后,委员会才于1973年提出“财务报表的目标”报告。此后,FASB多次与专家交流意见,最终才于1978年公布第1号财务概念公告。目前我国学者对会计目标的研究却仅仅停留在理论的推理上,几乎没有涉及实证研究,仅靠逻辑推导得出的会计目标显得抽象和不切合实际。

当前我国的经济环境比较特殊,虽然已经成立了800多家上市公司,但绝大多数是国有控股公司,而国有股不上市流通;资本市场还很不完善,多数投资者进入市场并不是真正的为了投资,而是为了投机。这种特殊的经济环境给我国会计目标的研究带来了一定困难,因此,应注重研究方法的性,只有运用科学的方法,遵循实践论、认识论、系统论的基本原理,把逻辑思维与实证研究结合起来,才能建立合理的目标理论。

二、制定的会计目标不够科学

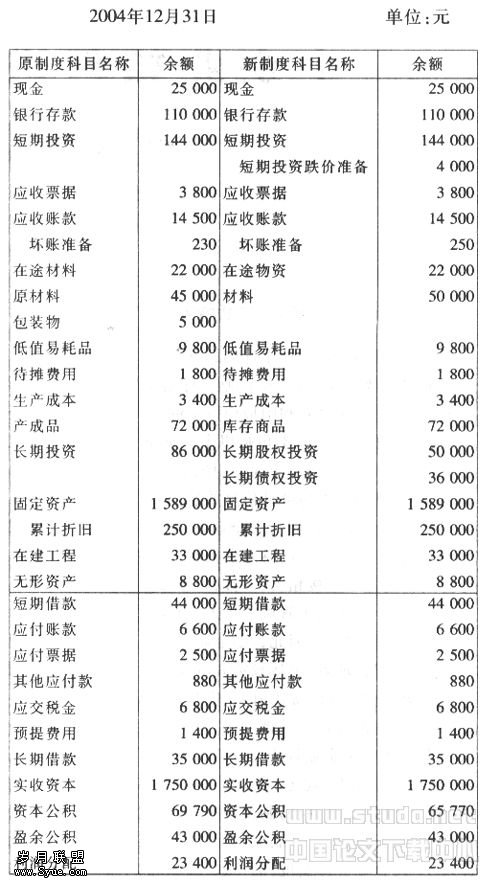

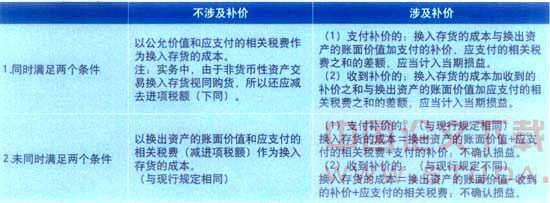

由于研究方法的问题,导致我国理论界确立的会计目标不够科学、具体,对实践缺乏指导意义,把我国《会计准则》中制定的会计目标与美国FASB以及国际会计准则委员会在概念公告中提出的目标进行比较(见表1),可以看出主要存在三方面的缺陷:表1:中外会计目标的比较

名称 目标内容

《企业会计准则》 符合国家宏观经济管理的要求,满足有关各方了解企业财务状况和经营成果的需要,满足企业加强内部经营管理的需要。为现在和潜在的投资者或信贷者以及其他用户提供:投资和信贷决策有用的信息;评估现金流动前景有用的信息;

FASB 关于企业资源,对这些资源的要求权及其变动的信息;经济资源、债务和业主权益的信息;企业的经营成绩与盈利的信息;变现能力、偿债能力和资金流转信息;企业管理当局履行经管责任和经营业绩的信息;管理方面的说明和解释。

LASC 为现在和潜在的投资者或信贷者以及其他用户提供;关于企业财务状况-企业控制的资源,企业资金结构,资金流动性;经营业绩-获利水平及其变化;财务状况变动的资料;关于管理当局经管责任履行成果的资料。

1、过于强调“符合国家宏观经济管理的要求”。在社会主义市场经济条件下,建立企业制度必然要求企业是独立的法人,即使是国有企业,按照两权分离的原则,国家也不能任意对企业进行行政干预,国家虽然是企业最大的投资者,也应和其他投资者一样,通过财务报告了解企业的经营状况,并以此作为决策的基础。企业没有义务为最大的投资者专门提供特殊的财务信息。而《企业会计准则》中把“满足国家宏观经济管理的需要”单独列出并放在突出位置,却没有突出满足投资者或信贷者使用信息的需要,不但使人感到“计划经济”尚存,而且也不符合建立和完善现代企业制度以及资本市场的需要。

2、制定的目标过于笼统,对实践缺乏指导意义。从表1中可以看到,FASB和IASC制定的财务报告的目标都具体说明了应该提供决策有用的和反映经管责任的信息,并具体规定了提供的信息应包括企业的资源及其变动情况、盈利能力、偿债能力、现金流动的情况以及受托责任完成情况等各个方面。我国《企业准则》中仅仅提到“满足有关各方了解企业财务状况和成果的需要”,对企业具体应提供什么信息、信息的用途等并未做出详细的规定。只有合理的确定会计目标,会计信息的质量特征、报表要素、要素的确认、计量和报告才能依次逻辑地建立起来,目标才能对准则的制定起到指南和评判的作用,我国目前制定的会计目标却过于笼统,不仅难以发挥应有的理论指导作用,而且也无法对实践进行指导。

3、目标涵盖面过宽,容易造成认识上的混乱。《企业会计准则》从性质上看是财务报表准则,因此其制定的目标也应该是财务报表的目标,其主要应满足外部使用者使用信息的需要。而《企业会计准则》又把管理会计的目标“满足企业加强内部经营管理的需要”纳入财务会计目标中,这不但与财务报表部分脱节(在报表部分,《准则》的第九章只提到外部报表,没有涉及内部报表),而且也容易造成对会计目标认识的混乱。财务会计的目标固然是最基本最重要的,但也不能因此涵盖其他会计学科的目标。只有对财务会计的目标进行充分的研究,才能在其他会计学科的目标研究上取得突破。如果不加以区分,把所有的目标通通强加到财务会计上,那么最终只能是“欲速而不达”。

三、对会计本质认识的分歧导致目标层次的探讨也缺乏共识。

会计目标具有层次性,但对于层次内容的理解目前还存在分歧。一些学者认为,会计目标可分为基本目标和具体目标,基本目标是提高经济效益和社会效益,具体目标是提供信息(注:陈纬,“试论企业会计目标的层次结构-兼论企业目标对会计目标的影响”,《广西会计》,1993,5)。另一种观点认为,会计目标分为基本目标,具体目标和会计信息质量目标。基本目标和具体目标的内容与第一种观点相同,而会计信息质量目标是具体目标得以实现的前提,包括决策有用性目标和重要性目标(注:叶斌,“会计目标内容管窥”,《四川会计》1996,4)。第三种观点认为,提供信息是会计第一层次的目标;由谁提供,提供谁的信息,为何提供信息,提供何种信息,提供信息的质量以及提供信息的方式则构成会计目标的第二层次(注:吴水澎,“关于会计目标的有关理论认识”,《四川会计》,1999,11)。

以上分岐是由于对会计本质认识的不一致造成的,赞成“管理活动论”的学者认为会计是经济管理的重要组成部分,会计的目标当然也应属于经济管理的总目标,在社会主义市场经济条件下,经济管理的总目标是提高经济效益,会计的基本目标也是提高经济效益。赞成“信息系统论”的学者认为会计作为一种信息系统,其目标就是提供决策有用的信息,提高经济效益和社会效益是在会计信息系统提供决策有用信息之后,人们再利用这些信息进行资源优化配置,从而才实现的,它并不是会计信息系统本身力所能及的,因此不可能成为会计的目标。不同学者对会计本质的不同认识影响了会计目标的研究,会计目标的提出不能超越会计的职能,职能又是本质的体现,只有对本质有了统一的正确的理解,才能全面清楚的了解会计的职能,也才可能对会计目标的层次有共同的认识。

目前会计的基本理论问题中还存在很多争议,这在理论研究的初期是必要的,但经过一段时间的讨论,应在基本问题上达成共识,才能为以后具体或拓展的研究提供坚实的基础。否则,由于理论之间的逻辑性和关联性,一个基本理论问题的分岐将会导致一联串的分岐,人们会感到无所适从。因此,目前我国理论界应该开始注重统一基本理论的认识,才能避免过多不必要的争论,为进一步的研究打下良好的基础。

上一篇:我国中小企业会计信息披露制度初探