谈会计信息失真与会计职业道德建设

[摘 要] 信息失真已日益成为我国会计界乃至整个生活中的一大公害.本文分析会计信息真实性与会计从业人员职业道德水平之间的关系。文章认为:会计信息失真与会计人员的职业道德水平直接相关,要治理会计信息失真,必须加强会计从业人员诚信职业道德建设.

[关键词] 会计信息;失真;职业道德

一、会计信息真实性的界定

所谓会计信息的真实性,是指会计信息真实、客观地反映各项经济活动,准确地提示了各项经济行动所包含的经济内容。可以说,真实性是会计信息的生命。会计信息具有一定的经济后果,这已是不争之实。会计信息是决策者进行决策的重要性依据之一,因此,会计信息最基本的质量性就是决策有用性,会计信息的质量直接关系到决策者的决策及其后果,会计信息的真实性和可靠性是保证信息使用者做出正确决策的基本前提和条件。没有了真实性,会计信息的相关性就会削弱,严重的还会贻害社会和广大公众,损害广大利益相关者的利益。但会计信息的真实性是相对的,主要是因为会计信息是客观经济活动的会计反映,从上说,意识是存在的反映,既受反映者本人条件的制约,也与所运用的工具和方法有关。因此,会计信息的这种反映既与会计人员的素质、能力、经验、品德等有关,又与会计准则、制度、程序、方法等紧密相联。

所谓会计信息失真,就是会计核算的依据不真实或反映的财务状况和经营成果虚假,不符合实际情况。会计信息失真,造成国有资产流失,国家税收减少,影响国家宏观调控,扰乱社会经济秩序,削弱会计的经济管理作用,阻碍经济,危害非常严重。

二、会计信息失真的危害

从美国的安然、世通的造假事件到我国的琼民源、郑百文、银广夏造假案件,可以看到当今造假现象已到了触目惊心的地步。

(一)会计信息失真危害市场经济秩序

市场经济是一种信用经济,没有信用,市场经济就无法维系。如果大量的会计资料失真,将直接影响国家税收、导致各项经济指标失真,最终导致国家经济政策与实际上的偏离,影响国家的方针政策,危害市场经济秩序。

(二)会计信息失真影响国民经济的正常运行

宏观会计信息失真,会掩盖经济运行中存在的矛盾和隐患,使国民经济发展所需的正常运行环境受到破坏,影响利益分配和社会资源合理配置。基层会计信息失真,使微观主体无法掌握实际情况,造成决策失误,给企业的生存和发展带来潜在的危机。同时,会计信息失真必然造成管理混乱,为经济犯罪活动提供方便,滋生腐败,并增加社会的不安定因素。如虚假的会计信息对投资者、债权人的预测和决策起着误导作用,使其利益受损,引起纠纷不断,影响社会稳定。会计信息失真已是会计界乃至整个经济生活中的一大公害。

(三)会计信息失真影响投资环境和投资者的信心

会计信息失真所带来的经济后果是十分严重的,对于中小投资者而言,他们投资的主要依据是经审计后公布的会计报表,而会计报表的失真,将直接导致投资者的利益得不到保障。

三、企业会计信息失真原因分析

目前,我国正致力于建立社会主义市场经济。市场经济既是严格的法制经济又是严格的信用经济,它的确立和发展需要诚信道德力量。作为经济主体在市场中能体会到自律的必要性、重要性而产生对自我行为进行约束的要求,自觉遵照市场经济道德规范,这是整个市场经济规范的基础和灵魂。会计信息失真的原因主要有以下两个方面。

1.利益的驱动是会计造假的主要原因

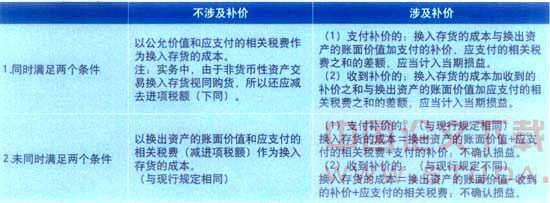

市场经济发展的一个基本目标就是追求利益的最大化。经济利益是最常见的造假动机,是造假者最强大的内在驱动力。造假者通过造假旨在得到直接的或间接的、现实的或潜在的经济利益。另外,对利益的追逐也使造假者铤而走险,不顾后果。造假者的逐利心理突出地表现在他们对暴富的渴望,对物质财富和富足生活的羡慕,对保官升官平步青云的企盼,对出人头地的向往。而当这一切不能通过正常渠道获得时,就不得不依靠做假账来改变企业与国家、企业与个人、个人与个人之间的利益格局和分配关系,改变衡量其政绩的各项经济指标。如常见的造假手段包括不恰当核算特殊交易(如债权、债务重组、非货币交易关联交易等)、做假账,编虚假报表,串通作弊,虚报利润,制作虚假的高速增长,来蒙蔽监管者,欺诈社会,严重损害国家和社会公众的利益。

2.财会人员不遵守职业道德

在建立市场经济体制的过程中,社会不良风气对会计人员职业道德产生了不良影响。人们在追求物质利益时,个人主义、利己主义、享乐主义等不良思想逐步抬头,私欲不断膨胀,削弱了爱国主义、集体主义、全心全意为人民服务的思想,部分会计人员不顾会计行业实事求是、客观公正的道德规范,在个人利益的驱使下,不顾一切地故意伪造、编造、隐匿、毁损会计资料,他们利用职务之便监守自盗,大肆贪污、挪用公款,最终以身试法,甚至走向断头台。

四、治理会计信息失真的几点看法

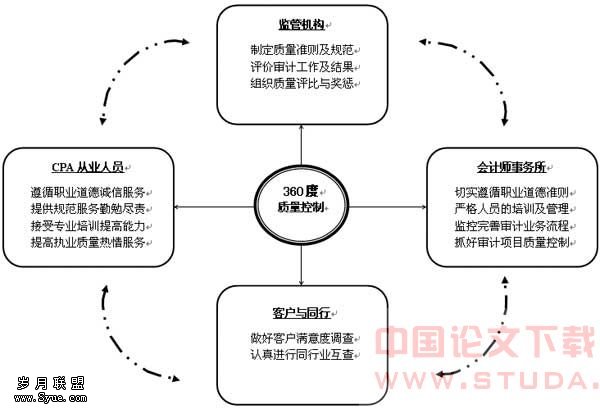

如何解决会计信息失真问题,会计界已提出各种对策,如加强法制建设和宣传,加大执法力度,落实会计监督、实施会计委派制,深化会计管理体制改革等。但还应该提高会计人员职业道德水准,各种措施“多管齐下”才能从根本上解决会计信息失真的问题。我国《会计基础工作规范》根据我国的国情和现有的会计职业道德规范,结合国际上会计职业道德的一般要求,规定了会计人员职业道德的内容为:敬业爱岗、熟悉法规、依法办事、客观公正、提高技能、搞好服务。在加强社会主义精神文明建设的今天,各行各业都应自觉提高职业道德意识,从而营造出符合会计职业道德规范的和谐环境。当然,我们也不能坐等外部环境净化之后,再来谈会计职业道德问题,会计人员也绝不因环境差而放弃道德修养,我们还应从内部环境和外部环境等几方面进行治理。

1.虽然说会计学的理论属性和方法属性的矛盾是无可避免的,但在进行估计和判断过程中,我们可以尽量克服太多的主观影响,在采集数据时尽量运用的技术方法,使所得到的数据比较精确。

2.具体的会计确认标准。

3.科学合理地运用稳健性原则和重要性原则。

4.权责发生制会计确认基础本身有它的优点及存在的必要性。

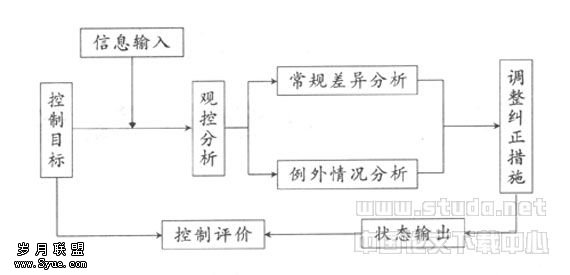

(二)健全和完善会计管理制度

内部会计管理制度是指各单位根据国家会计、法规、规章制度,结合本单位经营管理的特点和要求,而制定的旨在规范单位内部会计管理活动的制度、措施和办法。内部会计管理制度主要包括以下内容:

1.内部会计管理体系。即明确单位领导人对会计工作

的领导职责:明确总会计师对会计工作的领导职责;明确会计机构以及会计机构负责人的职责;明确会计机构与其他职能机构的分工与关系;确定单位内部的会计核算组织形式。

2.会计人员岗位责任制度。即会计人员工作岗位的设置,各个会计工作岗位的职责和工作标准:各会计工作岗位的人员和具体分工:对会计工作岗位的考核办法等。

3.账务处理程序制度。即对会计凭证、会计账簿、报表等会计核算流程和基本方法的规定。

4.内部牵制制度的原则。即职务分离、钱账分离、物账分离等;对出纳等岗位的职责和限制性规定:有关部门或领导对限制性岗位的定期检查办法。

5.稽核制度。即在会计机构内部指定专人对有关会计凭证、会计账簿进行审核、复查的一种制度。

6.原始记录管理制度。即对原始凭证的开具、接收、传递、使用、保管等进行规范管理的制度。

7.定额管理制度。指确定定额制订依据、制订程序、考核方法、奖惩措施。

(三)加强外部的会计监管力度

1.加强政府监督力度,政府应制定各方参与市场的“游戏规则”。

2.严格执法,提高法律法规的严肃性。

3.重点建设和完善中介机构,发挥其公证和监督作用。

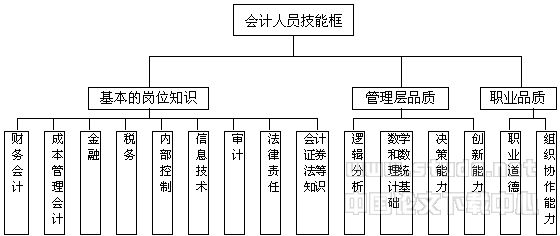

五、加强会计队伍建设,全面提高会计人员素质

1.提高会计人员的法律意识和思想道德品质。会计职业的特性就要求会计人员必须具有很高的道德素质。当前,造假等违法行为多是会计人员在单位负责人的强令、胁迫、指使和授意下实施的。当会计人员受到强令、胁迫、指使和授意下做假账时,将面临来自法律和单位负责人的双重压力,如不服从,可能遭致报复:如果要服从,就是实施违法行为。如果会计人员不具备较高的道德素质,那么就会按单位负责人的意愿去做。另一方面,会计人员的工资、福利待遇等都是与企业的经济效益相挂钩,会计人员为了追求个人经济利益,对造假行为,往往不加抵制,甚至还会帮助出谋划策。所以,如果会计人员的道德素质得不到提高,那么就会上顶不住压力,下挡不住诱惑,从而导致造假的发生。

2.建立一套系统的职业道德规范的同时,特别要加大对违反职业道德规范的处理力度,以此来约束和管制会计人员的职业行为。新《会计法》对会计人员的职业道德提出了严格的要求,对于那些因提供虚假财务会计报告,做假账,隐匿或者故意销毁会计凭证、账簿、会计报告等违法行为而被追究刑事责任的人员,不得取得或者重新取得会计从业资格证书。除上述人员外,对因违法违纪行为而被吊销会计从业资格证书的人员,5年内不得重新取得会计从业资格证书。要求之明确,措施之严厉,前所未有。通过法律的约束,促使会计人员具备强烈的责任感,在履行职责中,遵纪守法,廉洁奉公,不论遇到何种情况,不丧失原则,不图谋私利。否则,将受到法律的制裁。

3.完善会计人员执业资格制度,严格确定具备哪些条件才有资格从事财会工作,具备哪些条件才能担任总会计师。

4.健全专业资格确认制度,在坚持目前专业资格“考评”结合制度的基础上,应该相应提高资格的入门条件,重视学历因素在“考评”中的作用。

5.加强会计人员的继续制度,提倡会计人员终身教育的观念,切实帮助他们提高素质,积累经验,更新知识,严格履行法定责任,忠于职守,坚持原则,坚决不做假账。