关于新资产减值会计准则对企业纳税影响的研究

一、新准则与现行所得税法存在差异的具体表现

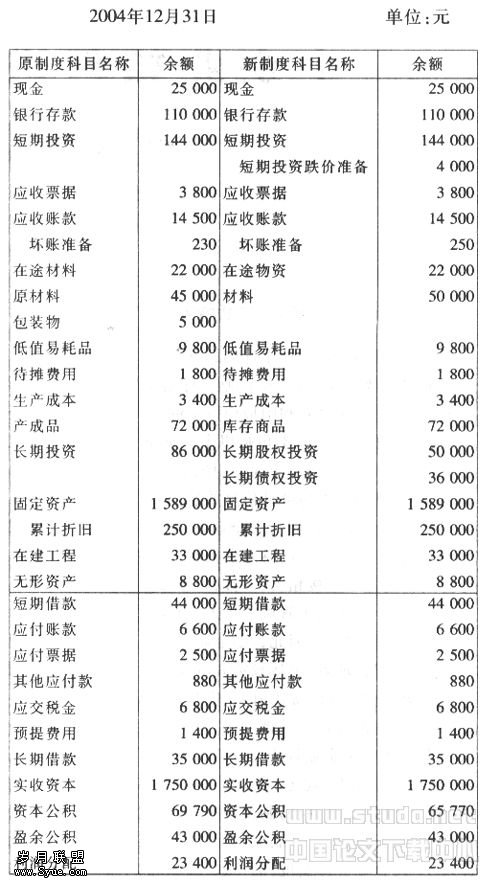

1.新准则规定,企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,如果发生资产的市价当期大幅度下跌,并且其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌等情况,应当估计其可收回金额,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。对于提取减值准备后仍然使用的固定资产或无形资产,使用期间按固定资产或无形资产的可收回金额继续提取折旧;对于提取减值准备后处置的固定资产或无形资产,除了结转固定资产或无形资产的余值,还应同时结转减值准备。新准则还规定,可以提取坏账准备的款项包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、长期应收款等。资产负债表日,应收款项发生减值的,按应减记的金额,借记“资产减值损失”科目,贷记“坏账准备”科目。

2.税法规定①,对于存货跌价准备金、短期投资跌价准备金、长期投资减值准备金、风险准备基金(包括投资风险准备基金),以及国家税收法规规定可提取的准备金之外的任何形式的准备金,在应纳税所得额时不得扣除。对于提取减值准备后仍然使用的固定资产或无形资产,税务处理仍按原固定资产或无形资产的计税成本进行摊销,与会计准则存在明显差异(该差异在填写企业所得税纳税申报表时进行调整);在确认固定资产或无形资产转让损益时,应配比扣除税收口径计算的固定资产净值,与会计准则也存在明显差异(该差异同样在填写企业所得税纳税申报表时进行调整);纳税人发生的坏账损失,原则上应按实际发生额据实扣除。经报税务机关批准,也可提取坏账准备金。经批准可提取坏账准备金的纳税人,除另有规定者外,坏账准备金提取比例一律不得超过年末应收账款余额的5‰。税法还规定②,企业计提坏账准备金的范围按《企业会计制度》的规定执行,《企业会计制度》则规定,应收款项包括应收票据、应收账款和其他应收款。企业应于期末时对应收款项(不包括应收票据)计提坏账准备,新准则规定计提坏账准备的应收款项范围远大于《企业会计制度》和现行所得税法的规定。因此,执行新会计准则后,企业对应收账款、其他应收款计提坏账准备的比例超过其余额5‰的,或者对应收票据、预付账款、长期应收款等其他应收款项计提坏账准备的,都应作所得税纳税调整增加处理。

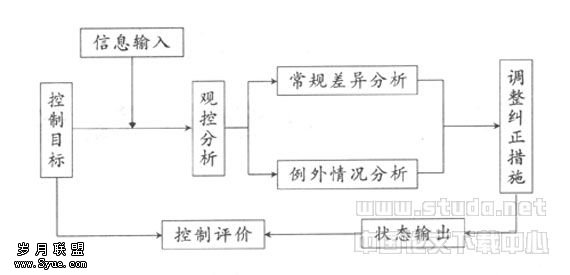

二、会计准则与所得税法存在差异的分析

(一)会计准则与所得税法存在差异的基本原因

(1)两者所要达到的目标不同。会计目标是要真实、客观地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量,而税法的目标主要通过公平税负、公平竞争来保证财政收入的实现。(2)两者的基本前提不同。会计核算的4个前提是会计主体、持续经营、会计分期和货币计量,而企业所得税纳税人不同于会计主体,而且对收益、费用、资产和负债确认、计量的时间和范围不同,必然产生暂时性差异和永久性差异。(3)两者遵循的原则不同。所得税法除了遵循一些会计原则外,更主要的是坚持法定原则、公平原则、收入均衡原则、反避税原则和行政效率原则。

(二)新准则与现行所得税法存在差异的具体原因

所得税法主要根据据实扣除的原则,只有实际发生的损失,才能在税前扣除,反之则一般不允许扣除。由于市场复杂多变,各行业面临的风险也不同,如果税法规定固定统一的准备金扣除标准将导致企业之间税负不公平。而会计准则则根据谨慎性原则,规定资产存在减值现象的,应当进行减值测试,估计资产的可回收金额;在估计资产可收回金额时,应当遵循重要性原则。

三、新准则与现行所得税法之间差异的会计处理举例

1.某公司于2006年12月自行建造一项生产用固定资产投入使用,该固定资产的原始成本为80000元,预计使用年限为5年,预计净残值为4000元,税法和会计准则均规定按直线法计提折旧。若该资产在2009年底,因技术陈旧等原因,市场价值为30000元,清理费用为10000元。

分析:该固定资产投入使用后每年提取的折旧额=

(80000-4000)÷5=15200(元),2009年底,该资产的可回收金额按公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值之间较高者确定,即为30000-10000=

20000(元),具体过程如下:该固定资产原值为80000(元),累计折旧15200×3=45600(元),固定资产账面价值=80000-45600=34400(元),可回收金额=30000-10000=20000(元),固定资产账面价值与可回收金额的差额=

34400-20000=14400(元),该差额即为企业当年应提取的固定资产减值准备,会计处理为:

借:资产减值损失——计提固定资产减值准备14400

贷:固定资产减值准备14400

税务处理:税法允许扣除的折旧额=(80000-4000)÷5=15200(元),与会计提取的折旧相同,但对企业提取并且记入“资产减值损失”科目的固定资产减值准备14400元不予承认。由于现行的企业所得税纳税申报表是按原会计准则设计的,在税前扣除项目中不包括资产减值损失,所以不需要进行纳税调整。

2010年,企业对该固定资产计提折旧=(20000-4000)÷2=8000(元),会计处理为:

借:制造费用8000

贷:累计折旧8000

税务处理:税法允许扣除的折旧额仍为15200元,会计和所得税处理出现差异。该差异的解决主要通过前期设置台账进行记录,在填报企业所得税纳税申报表时需要调减应纳税所得额7200元。

2011年,企业对该固定资产提取折旧额以及会计与税收差异的处理与2010年相同。

2012年初,公司对该固定资产进行清理,收入价款

4000元,支付清理费用2000元,固定资产原值为80000元,已经提取折旧15200×3+8000×2=61600(元),已提取固定资产减值准备14400元,固定资产账面净值为80000-61600-14400=4000元,最终差额为-2000元,即固定资产清理损失为2000元。处理为:

将设备转入清理

借:固定资产清理4000

累计折旧61600

固定资产减值准备14400

贷:固定资产80000

取得清理收入

借:银行存款4000

贷:固定资产清理4000

支付清理费用

借:固定资产清理2000

贷:银行存款2000

结转固定资产清理损失

借:营业外支出——非流动资产处置损失2000

贷:固定资产清理2000

税务处理:收入价款为4000元,固定资产原值80000元,允许税前扣除的折旧为76000元,资产的计税净值为

4000元,支付清理费用2000元,最终差额为-2000元,即固定资产清理损失也为2000元,该损失允许在进行所得税纳税申报时予以扣除,会计处理与税收处理一致,原因在于会计在固定资产的原始计价、使用时间、净残值等方面与税法规定一致。

2.2007年底,某企业一台设备由于技术原因,已经不能继续使用,预计可回收金额为0,该可回收金额未经中介机构评估,该设备原值为100000元,会计上已经提取折旧80000元(假定与税法规定一致)。

分析:会计确认固定资产减值损失=(100000-80000)-0=20000(元),会计处理为:

借:资产减值损失——计提固定资产减值准备20000

贷:固定资产减值准备20000

税务处理:根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号)的规定,企业的存货、固定资产、无形资产和投资当有确凿证据表明已形成财产损失或者已发生永久或实质性损害时,应扣除变价收入、可收回金额以及责任和保险赔款后,再确认发生的财产损失。可收回金额可以由中介机构评估确定。未经中介机构评估的,固定资产和长期投资的可收回金额一律暂定为账面余额的5%;存货为账面价值的1%。已按永久或实质性损害确认财产损失的各项资产必须保留会计记录,各项资产实际清理报废时,应根据实际清理报废情况和已预计的可收回金额确认损益。该固定资产的账面余额为100000元,税法允许扣除的可收回金额为100000×5%=5000元,允许扣除的折旧为80000元,因此税法允许扣除的固定资产减值损失为100000-80000-5000=15000元,会计与税收之间存在差异5000元,企业在填报企业所得税纳税申报表时允许扣除的固定资产减值损失为15000元。

3.2007年底,某企业发现其拥有的某项专利权已经无法继续为企业创造价值,该专利权的购买时间为2006年1月,有效年限到2012年底,原入账价值为980000元,已经累计摊销280000元(包括2007年摊销额),摊余价值为700000元,剩余摊销年限为5年。如果企业现在将该专利权出售,扣除相关费用后可获得600000元,但如果继续持有该专利权,预计未来5年内可以获得的现金流量现值为450000元(假定使用年限结束时处置收益为0)。

分析:2007年底,该专利权的公允价值减去处置费用的净额为600000元,可以获得的未来5年的现金流量现值为450000元,按新准则的规定,可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,如果资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。该资产的可收回金额为600000元,账面价值为700000元,因此应提取资产减值准备700000-600000=100000,会计处理为:

借:资产减值损失——计提无形资产减值准备100000

贷:无形资产减值准备100000

税务处理:税法对企业按会计准则提取并记入资产减值损失的无形资产减值准备100000元不予承认,但由于现行的企业所得税纳税申报表是按原会计准则设计的,在税前扣除项目中不包括资产减值损失,所以不需要进行纳税调整。

2008年底,企业对该专利权进行摊销,摊销额为

600000÷5=120000(元),会计处理为:

借:管理费用120000

贷:累计摊销120000

2008年,企业税前允许扣除的该资产摊销额为

980000÷7=140000(元),而会计摊销额为120000元,会计和税收处理出现差异,在填报企业所得税纳税申报表时需要调减应纳税所得额20000元。

假定2009年1月企业将该专利权出售,获得价款400000元,则转让收入=400000元,专利权原值=980000元,累计摊销=400000元,计提减值准备=100000元,应缴纳营业税=400000×5%=20000(元),出售该专利权净损失=400000-(980000-400000-100000)-20000=-100000(元)。会计处理为:

借:银行存款4000000

无形资产减值准备100000

累计摊销400000

营业外支出——处置非流动资产损失100000

贷:无形资产——专利权980000

应交税金——应交营业税20000

税务处理:转让收入=400000元,专利权原值=980000元,累计摊销=420000元,应缴纳营业税=400000×5%=20000(元),出售该专利权净损失=400000-(980000-

420000)-100000=-180000(元),会计与税收之间存在差异80000元,在填报企业所得税纳税申报表时需要调减应纳税所得额80000元。

四、结语

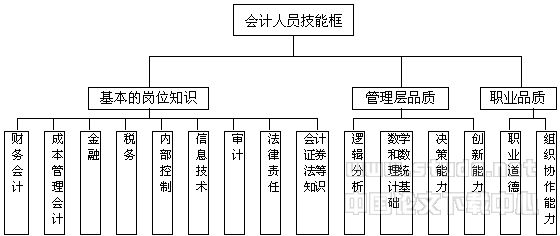

会计与税收有着不同的目标,两者适度分离已成共识。但两者之间的差异也给广大会计从业人员带来了执业方面的不便。新会计准则在某些方面扩大了这种差异,需要会计从业人员尽快了解新旧会计准则之间、会计准则与税务规定之间的差异,在施行新准则时能有效运用并规避新准则带来的纳税风险。