对《会计法》中的问题探讨

摘要:修订的《法》对于整顿秩序,遏制信息失真起到了重要作用。但其本身还存在着概念界定不清,竞合性等问题。因此,国家有关部门应对其不断完善,严格界定“会计信息真实、完整”的含义、完善会计管理体制、协调法律规定,以使《会计法》的作用充分发挥。

关键词:会计法;计信息;计管理体制

Abstract: The revision "Fiscal law" regarding the reorganization economic order, contained the information to distort the influential role. But itself also has the concept limits not to be unclear, the law competes gathers questions and so on nature. Therefore, the national Department concerned deals with it to consummate unceasingly, the strict limits “the accounting information is real, is complete” the meaning, the consummation accounting control system, the coordinated legal rule, causes "Fiscal law" function full display.

key word: Fiscal law; Counts the information; Counts the management system

前言

《中华人民共和国会计法》于1985年六届全国人大常委会通过,经过1993年和1999年的两次修改,新修订的《会计法》在规范会计行为,保证会计工作秩序有序进行等方面起到了十分重要的作用。但任何法律法规都需要在实践中不断检验、不断加以补充和修改,才能日臻完善。因此,会计法中还有一些问题值得我们去探讨。

一、《会计法》存在的一些问题

(一)缺乏对“会计资料真实、完整”的法律界定

众所周知,会计信息失真给社会带来了严重危害。但如果搞不清什么是会计信息的“真”,就无法判断什么是会计信息的“失真”。《会计法》虽然在总则第l条将“保证会计资料真实、完整‘’作为立法宗旨加以规定,但却缺乏对”会计资料真实、完整“含义的法律界定,即没有明确指出什么是真实的会计信息。对于会计专业人士而言,一般都是以专业标准来衡量信息是否真实,只要符合标准,即遵循现行有效的会计规则而产生出来的会计信息不管其所反映的内容是否与客观事实一致,都认为是真实的会计信息。而非专业人士,比如广大社会投资者、投资商等在认定会计信息是否真实时,其标准是是否与客观事实一致。这样,在《会计法》没有明确界定什么是”会计资料真实、完整“的情况下,当发生因会计信息引起的法律问题时,司法机关往往难以判断。

(二)会计法律的竞合性问题尚未解决

对于某些会计违法行为,如果同时涉及到不同法律的管辖范围,则不同的执法机关可以同时行使其处罚权,这就是会计法律的竞合性问题,由此导致了会计法律责任的叠加问题。会计违法行为人是否因自己的一个违法行为承担双重或多重责任,1999年以前,我国会计法律并无明确规定。实践中,相关政府部门就同一行为的重复处罚,不仅使被处罚人不堪重负,而且引起了政府部门之间的矛盾,1999年新修订的《会计法》虽然做出部分修改,但会计法律的竞合、责任的叠加问题尚未完全解决,这集中体现在《会计法》第42条和第49条的规定上。

《会计法》第42条第土款规定了违反会计工作基础规范所应承担的法律责任,第4款指出:“有关法律对第l款所列行为对处罚另有规定的,依照有关法律的规定办理。”,依此规定,财政部门在处理“未按照规定设置、保管账簿”等案件中,会面临以下选择:一是用《税收征收管理法》而不用《会计法》处理,二是移交税务机关处理。这两种做法不如按《税收征收管理法》规定由税务机关处理,而在《会计法》不作要求来得更为简单,但这显然是不合适的。出现这种结果,其根源就在于为解决法律的竞合性问题补充了第42条第4款的规定,但这一规定过于简单机械化了。

(三)对会计管理体制的规定不完善

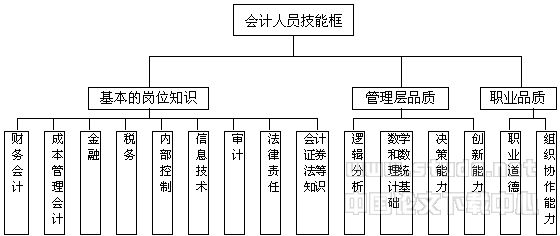

会计管理体制是指一国对会计工作管理的制度安排,它包括会计法规的制定、会计人员的管理、会计行为的监督等几个方面的内容。由于英美等发达国家存在着强大的会计职业,它们实行行业自律管理。而我国会计职业并不十分迅速,会计管理也就由政府来加以管理。即国务院财政部门作为全国会计工作的主管机关,对会计工作进行全面的管理。而单位内部人员的管理,是我国会计管理体制的特有内容。

经济学假定人是有理性的,理性的个体之间追求自身利益或效用的最大化的过程中,不会产生矛盾,然而现实并非如此。比如:政府最关心税收的征缴;债权人最关注其债权是否能够按时收回本金和利息;所有者关心的是自己投入的资产能否保值和增值;经营者关心业绩的增加是否会给自己带来额外的经济收益;证券市场的投资者关心股票的价值和公司的业绩。由于他们具有不同的行为目标和经济特征,存在着不同的利益驱动,也就出现利益冲突。

在我国现行管理体制下,会计人员是单位的雇员,在提供会计信息的过程中处于各种利益冲突的中心。信息使用者希望得到相关可靠的信息。但由于会计人员直接服务于管理层,对管理层负责,而管理层由于各种原因,往往不愿意详尽披露信息使用者所需要的信息。同时,会计本身是一门专业技术,会计人员必须服从由国家有关部门制定的专业技术规则。但管理上又要服从管理层,按其指示办事。于是,会计人员就常常处于服务的最终对象与直接对象的对立中,处于职业标准与管理层旨意的两难选择中。虽然新修订的《会计法》把会计人员的监督职能结合进入“单位内部监督”的管理体制中,但会计人员由于在实践中面临的利益冲突,难以真正依法发挥其监督作用。

《会计法》第49条规定:“违反本法规定,同时违反其他规定的,由有关部门在各自职权范围内依法进行处罚。”。这一规定其本意是为了分清有关部门追究会计法律责任的权限,避免相互推诿扯皮的现象,但由于并没有规定法规竞合时,是否可以同时处罚,于是,同一违法会计行为就可能受到不同执法部门依照不同法律的多次处罚,在实践中操作性不强。

二、解决问题的建议

(一)严格界定“会计资料真实、完整”的含义

从法律的角度出发,界定会计资料真实、完整的确定标准,有着十分重要的现实意义。法律是理论在行为规范上的体现,是理论有效指导实践的必然途径。对于会计信息的提供者而言,会计资料真实、完整意味着其必须依据法律的要求,处理和提供会计信息,因而使法定确认标准具有较强的可操作性。同时,对于监督部门而言,法定确认标准是判定信息提供者提供的会计信息是否失真并由此承担法律责任的唯一依据。

在实践中,对于会计资料的真实、完整的理解差别相当大,甚至形成完全相反的意见,其原因最主要是由于信息使用者视角不同所导致的。但这并不意味着对于“真实、完整”的理解,可以只顾方利益而不考虑他方利益。笔者认为,会计资料的真实、完整,就是指一个会计主体为了满足人们决策的需要,而提供的会计资料信息,与该会计资料信息所须表达的现象或经济状况实际相符的一种要求。《会计法》对于会计资料真实、完整的界定应当体现这一原则,并在实践中不断加以修改完善。建议国务院及其所属部委才艮据《会计法》的原则,在有关法规和行政规章中,对“保证会计资料真实、完整”作出具体规范,明确会计资料真实、完整的条件、程序、标准等。

(二)协调法律规定,坚持“一事不再罚”原则

事实上,法规竞合是所有法制国家都会遇到的一个问题。大多数国家对于法规竞合采取的态度是法律上虽为两个违法行为,但在实际上却作为一个违法行为处理,这和我国行政法制的有关规定是相一致的。按照《中华人民共和国行政处罚法》“一事不再罚”的原则,不应对同一当事人的同一违法行为重复处罚。因此,有必要对《会计法》做出修订,以解决会计法律的竞合、处罚的叠加问题。

笔者认为:一是《会计法》和《税收征收管理法》等相关法律对于违反会计工作基础规范所应承担的法律责任等规定,应当彼此协调,明确规定在什么条件下应适用什么法律,从立法上尽量避免法规的竞合,并在彼此协调的不同种类的法律规定中坚持违法和处罚相当的原则。二是把“一事不再罚”作为原则规定到《会计法》中,并在有关法律中对违反本原则的政府执法部门的处罚做出明确规定。

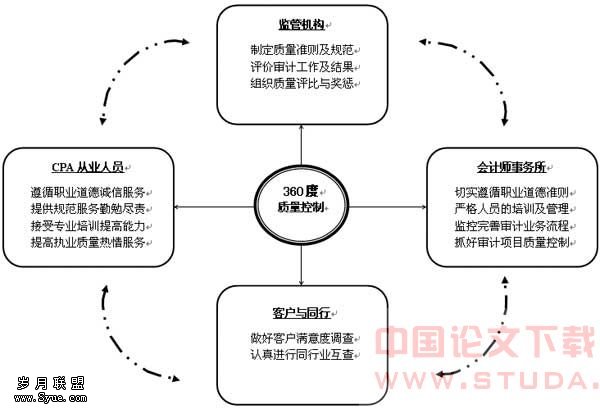

(三)建立多元化会计管理体制

在我国现行的会计人员管理体制下,由于会计人员处于各种利益的对立之中,因而其监督职能难以发挥。所以,我们应借鉴国外相关法律制度,改变单一的会计人员管理局面,采用多元化的管理体制。对于政府与非营利组织而言,其资金来源主要是国家拨款,财务会计规章制度较为健全,会计工作容易纳入国家行政管理的范畴,所以可以实行会计委派制;对于大部分的企业,可以考虑建立一个“会计公司”,由会计公司与企业签订协议的形式进行管理。会计公司派出专业会计人员担任企业的会计,会计人员的薪金报酬由会计公司支付,从而保证了会计人员行使会计监督职能的独立性。

为此,《会计法》在“会计机构和会计人员”中增加关于多元化管理体制的内容。