准则变化对资产减值准备计提与转回的影响

来源:岁月联盟

时间:2010-06-30

【关键词】 新准则;资产减值;盈余管理

自2007年1月1日起,包括资产减值相关准则在内的新企业准则(以下简称“新准则”)在上市公司范围内开始正式施行。资产减值相关准则涵盖于资产减值准则、存货准则、投资性房地产准则、生物资产准则与建造合同准则等九项准则条款之中。现行有关资产减值相关准则,弥补了旧准则和《企业会计制度》在资产减值准备方面的缺陷,对抑制企业利用资产减值准备操纵利润具有重要的意义。比如,资产减值准则第十七条规定“资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回”。也就是说,从2007年起,不允许对固定资产、在建工程、长期投资、无形资产等非流动性资产计提的减值准备进行冲回。从理论上讲,这样就压缩了企业利用减值准备的提取与冲回操纵利润的空间,提高了2007年在内的以后年度会计盈余信息质量。

新的资产减值准则旨在“确保财务状况和经营业绩更加真实、可靠,避免利用资产减值进行盈余管理,保护投资者利益。” 然而,其在2007年的正式实施是否会诱发年前的“赶集”现象呢?即是否引起2006年年底前企业将非流动性资产计提的减值准备突击冲回,同时利用流动性资产减值准备为以后年度调节利润留下空间呢?基于此,本文以2006年我国上市公司为样本,对执行新的相关减值准则前一年企业计提行为进行研究,并对企业利用资产减值准备进行盈余管理情况进行剖析,以期能找到一些新的盈余管理的证据。

本文的数据来源于万得资讯(Wind资讯)及CCER。对于2006年上市公司,为了使数据无污染,剔除当年IPO、发行B股及数据不全的上市公司,共得到1,304个清洁样本。作为对比,对应的2005年1,304个样本也在本文考察对象之列。

一、存在集中转回的“赶集”现象

2006年1,304个样本公司中,净利润为22,175,108.24万元,比2005年增加了8,057,184.79 万元,增加约57%。利润的大幅提升,一方面,可归因于外在资本市场在内的宏观环境的改善及企业内部治理结构完善和盈利能力的提高,另一方面,可能来自于企业以前年度以各项准备形式隐藏起来的利润,利用资产减值相关准则执行前一年度这一机会释放出来。因而,2006年年底前企业将资产计提的减值准备突击冲回成为可能。需要说明的是,所谓的“赶集”现象,主要表现为公司当年不计提、少计提或集中冲回以前年度的减值准备。这通过2006年度减值的转回(或少提)就能说明。

(一)2006年八项准备转回(或少计提)总额大幅提高

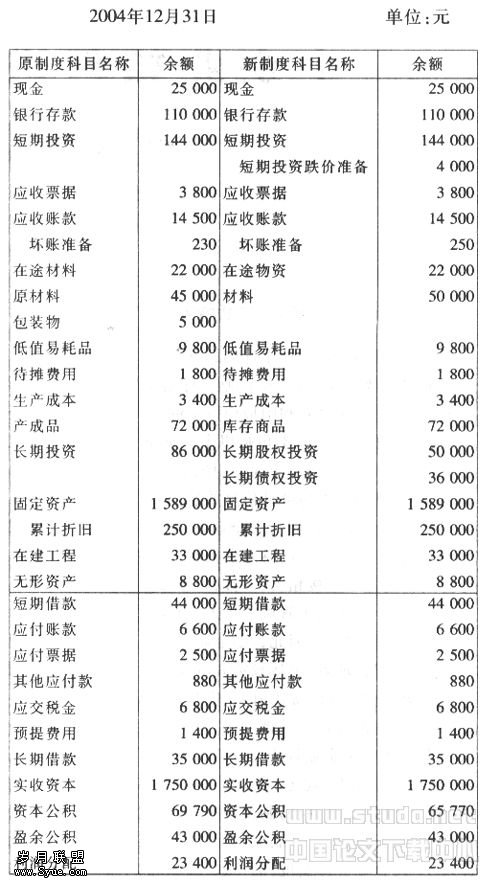

从下列表1可以看出,总体上, 2006年八项准备净计提(净转回)850,064.42万元,占当年净利润的3.83%,比2005年少计提了982,378.55万元,少计提53.61%,比例相当大。2006年少计提或转回金额占当年利润增加额的12.2%。这在很大程度上说明了企业在2006年年底前就有将资产计提的减值准备集中转回的行为,表现为少计提或多冲回,导致2006年计提的减值准备比上一年大幅减少。所以,2006年样本公司增加的净利润部分应归因于企业八项资产准备转回(或少计提)。进一步分析,2006年净转回(或少计提)具体在:(1)流动性项目冲回(或少计提)857,087.87万元。其中,坏账准备、存货跌价准备与短期投资跌价准备冲回(或少计提)分别占553,312.46万元,155,001.43万元,148,773.98万元。(2)长期资产减值准备冲回(或少计提)449,000.81万元,主要表现在长期投资与委托货款资产项目上。

(二)净转回(或少计提)的公司比例增加明显

从公司数量上看,2006年1,304家公司中,八项资产准备为净转回的公司为562家,净计提的为742家,分别占样本公司比例为43.1%以及46.9%,净转回金额与净计提总额分别为1,806,137.16万元和 2,656,202.58万元。而在2005年,八项资产准备为净转回的公司是435家,占当年1,304家公司的33.36%,净转回金额为1,134,861.96万元。可以看出,2006年以净转回形式来冲回以前年度计提减值准备公司数比上一年增加了127家,净转回金额也明显增加。并且,2006年八项资产减值准备为净转回的公司562家中,有353家公司在2005年表现为净计提,占净转回公司的比例达到62.81%。所以,2006年净转回(或少计提)的公司比例显著增加。

(三)非流动性资产减值转回(或少计提)公司比例较高

样本公司中,2006年对非流动性资产减值进行转回(或少计提)公司数为823家,占样本公司比例达到63.1%,比2005年对非流动性资产减值进行转回(或少计提)比例增加了28.89%,增幅明显。而流动资产减值转回(或少计提的)公司比例仅增加6.26%,前后变化不大。这说明了上市公司利用长期投资等非流动性资产计提的减值准备进行冲回较为普遍。

可以看出,在2006年,也就是说在资产减值相关准则正式执行前夕,上市公司在总体上八项资产减值准备转回(或少计提)总额有较大提高,并且进行转回的公司数较多。由于新的减值准备准则不允许对固定资产、在建工程、长期投资、无形资产等非流动性资产计提的减值准备进行转回,利用非流动性资产减值进行转回(或少计提)公司更为普遍。总而言之,2007年正式执行资产减值相关准则,诱发了前一年对计提的减值准备突击转回的“赶集”现象。

二、盈余管理行为及其表现

利用资产减值准备的计提与转回是上市公司盈余管理的手段之一。在新准则正式实施前,减值准备集中转回“赶集”现象必然会引起企业盈余在前后年间的波动,并且,充分运用流动性资产减值准备的计提为以后年度调节盈余留下空间也成为一种选择。“赶集”现象对盈余的影响主要表现在以下四个方面。

(一)亏损公司通过转回来避免亏损

减值前为亏损公司而减值后则转变为盈利公司数为142家,占减值前亏损公司比例的47.33%,相比较而言,而同期减值前盈利而减值后则转变为亏损的公司为6家,占减值前盈利比例的0.6%。由亏损变为盈利的公司比例明显高于由盈利变为亏损的公司比例,说明上市公司确实以转回资产减值进行盈余管理来避免亏损。并且,亏损变为盈利的公司比例为47.33%高于赵春光一文的37.76%比例,也高于2005年亏损变为盈利的公司比例26.84%比例。

(二)盈利水平下降的公司通过转回操纵盈利增长

这里所指减值前盈利降低(增长)与减值后增长是与2005年相应减值前和减值后相比较而言的。在减值前盈利降低482家公司中,减值后则表现为增长的为167家,占34.65%;而减值前盈利增长的822家公司中,有8.39%在减值后成为盈余下降的公司。盈余降低变为盈余增长的公司比例高于由盈利增长变为盈余降低的公司比例,说明盈利公司有以转回资产减值进行盈余管理来避免盈余降低现象。同时,34.65%比例远远高于2002年到2004年间平均12. 53%的比例,进一步证实了在实施减值准则前一年年底,盈利公司通过转回操纵盈利增长,使账面盈利水平达到市场的预期。

(三)ST公司与小额亏损公司减值转回表现尤为明显

对于样本公司中176家ST公司,有98家进行了减值转回处理,并且,在这些转回减值公司中,有68家由亏损变为盈利,占ST公司中盈利的比例为97.14%,明显高于亏损公司通过转回来避免亏损47.33%的比例,说明在上市公司整体盈利能力提升的背景下,ST公司的盈利能力并未有很大程度的提升,绝大多数ST公司的盈利仍然是通过减值转回而形成的,以避免因连续三年亏损而被摘牌退市的问题。同时,在报告小额盈亏(500万元范围内)的公司中,报告小额盈利的公司远多于报告小额亏损的公司,前者占到报告小额盈亏公司总数的95.5%。并且,小额盈利公司在减值前盈利的公司只占48. 9%,说明小额盈利公司是以转回资产减值进行盈余管理来避免亏损的。

(四)亏损公司利用流动性项目进行巨额计提成为盈余管理新途径

2006年减值前后都亏损而计提资产减值的公司为115家,占减值前后都亏损比例的72.78%,并且,这些公司对流动性资产计提比例大于亏损公司相应计提中值的占89.39%。作为对比,同期减值前后都盈利公司中计提减值的公司为621家,计提准备公司所占比例为62.22%,它们对流动性资产计提比例大于盈利公司相应计提中值的占57.39%。与基准公司相比,一方面,减值前后都亏损而计提的比例为72.78%明显高于同期减值前后都盈利公司中计提减值的比例62.22%,说明无法以转回减值来达到盈利公司确实以计提资产减值进行了大洗澡,为以后年度盈利保留空间,即就是所谓的愈亏愈计提。另一方面,亏损公司中,对流动性资产计提超过一定水平的公司比例为89.39% 远大于盈利公司的57.39%,说明亏损公司巨额计提的主要来源是对流动性项目进行巨额计提,利用流动性资产减值准备为以后年度调节利润留下空间。

三、启示

以上分析表明,2007年1月1日新准则在上市公司中的实施,已经诱发2006年年底前集中转回的“赶集”现象,利用这种转回进行盈余管理的特征也相当明显;同时,也开始利用流动性资产减值准备为以后年度调节利润留下空间。这些结论,一方面说明新准则的政策后果已提前显现,企业以前隐藏的部分利润得到有效释放,盈余管理的空间也相应得到压缩,企业今后盈余信息质量在一定程度上得到提高。但是,如何监管企业运用流动性资产减值的计提与转回进行盈余管理,利用非流动性资产处置时转回以前计提产生巨额收益成为新的研究课题。允许随意转回必然导致调节利润和平滑收益等现象,禁止转回也不符合实际,也将使得会计信息的可靠性降低。笔者认为,研究资产减值准则问题不应就会计论会计,资产减值准则要走出两难境地,必须突破会计框架从一个更为广泛的视野去思考。作为一种实用的修正政策,它有利于提高企业会计信息的质量。解决现存问题的关键,在于进一步完善相关准则体系的同时,制定配套的制度和法规来规范资产减值转回的使用。此外,还须进一步培育和完善信息市场、价格市场等,提高资产减值会计的客观性和可操作性。●

【】

[1] 赵春光.资产减值与盈余管理——论《资产减值》准则的政策涵义[J] . 会计研究,2006(3).

[2] 魏明海. 盈余管理基本理论及其研究述评[J]. 会计研究,2000(9).

[3] Dechow,P.M, Sloan,R.G, Sweeney,A.P. Causes and consequences of earnings manipulation:an analysis offirms subject to enforcement actions by the SEC .Contemporary Accounting Research, 1996, 13 (1) :1~36 .

[4] Paul M Healy,&James M.Wahlen. A Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting .Accounting Horizons, 1999, (12) :365~383 .

上一篇:会计模拟实验教学的理论与实践研究

下一篇:会计调整与所有者权益变动表