从“出走”到“回家”——二十世纪中国文学中的家族叙事及其文化含义

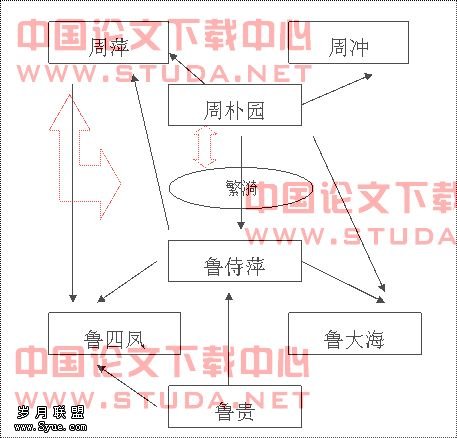

“家”是文学史上经久不衰的题材,自五四以来,关于“家”的叙事层出不穷,鲁迅的《狂人日记》、巴金的《家》、老舍的《四世同堂》、路翎的《财主的儿女们》、曹禺的《雷雨》、《北京人》,已经成为文学史上的经典。

上个世纪八十年代中期,从莫言的《红高粱家族》之后,又掀起了一股“家族”题材热,陆续又出现了张炜的《古船》、《家族》,苏童的“飞越枫杨树系列”,李佩甫的《李氏家族》,陈忠实的《白鹿原》,王旭烽的《南方有嘉木》,阿来的《尘埃落定》,李锐的《旧址》、《银城故事》,莫言的《丰乳肥臀》,王安忆的《纪实与虚构》,毕飞宇的《叙事》,周大新的《第二十幕》等家族小说。这两种叙述体现了“出走”和“回归”的完全不同的流向。

一九七八年八月十一日,作为“伤痕文学”重要起源的卢新华的《伤痕》在上海《文汇报》上发表。《伤痕》也成为二十世纪从“出走”到“回归”的一个重要转折。小说的前半部分讲述的是一个“出走”的故事:主人公王晓华是一个“林道静”式的人物,为了保持革命的纯洁性和先进性而和家庭决裂,与“戴瑜式的人物”———母亲,划清界限。小说的后半部分则是一个“回家”的故事,在母亲的信中,两次提到:“孩子,早日回来吧。”虽然,最后王晓华回来之时,已人去楼空,母亲病逝,但故事的结尾,王晓华仍然找到了昔日的男友,往日的情感,找到了“回家”的路。这是一个最明显的从现代革命伦理向传统血缘和家庭伦理回归的症候。然而,正如人们通常对“伤痕文学”的评价那样:“伤痕文学”重在揭露、思考“文革”给人所造成的上的伤害,是一种政治上的“拨乱反正”,所以,《伤痕》的“回家”并不是一种文化意义上的归来。

一九八六年发表的莫言的《红高粱》是当代家族小说的开辟之作。《红高粱》宣言要“为我的家族树碑立传”,将叙述从“国家”和“革命”的控制之中拯救出来。在苏童的《一九三四年的逃亡》中写道,“我曾经到过长江下游的旧日竹器城,沿着颓败的老城城墙寻访陈记竹器店的遗址”,寻找“我的家族从前的辉煌岁月”。他们借助“寻根文学”的潮流和南美魔幻现实主义文学“爆炸”的氛围,寻找到和确立了自己新的书写方向。与《林海雪原》和《红旗谱》革命文化对“民间”的征服和“家族”的收编不同的是,《红高粱》重新释放了“民间”复杂的内涵:“我应该举起‘高密东北乡’这面旗帜,把那里的土地、气候、河流、树木、庄稼、花鸟虫鱼、痴男怨女、地痞流氓、刁民泼妇、英雄好汉……统统写进我的小说,创建一个文学的共和国。”[1]因此,黄子平说,《红高粱》代表了“‘英雄好汉王八蛋’最终重新‘反出江湖’的文学史历程”[2]。《红高粱》成为了“寻根文学”和“家族小说”的交汇点。同时,值得注意的是,小说中整个家族传奇的背景是一个原始野性的荒野,而不是传统规范和道德化的“家”。“我爷爷”和“我奶奶”身上充满了叛逆的因子,“我爷爷”“杀人越货”,“我奶奶”“不仅是抗日的英雄,也是个个性解放的先驱,妇女自立的典范”[3]。“我奶奶是个性解放的先驱”由两套不同的语言符号组成,“我奶奶”代表家族血缘、宗法文化,“个性解放”则是现代语言和西化观念。在《红高粱》中,国家话语和家族话语、大叙事和小叙事、国家正史和民间野史两股叙事语流相互纠缠交织,难分难解。所以,这里作者的态度是含混的,既有“寻根”——对家族史、家族血脉的追寻,也有“反叛”——现代浪漫主义和个性主义的反叛精神和作为“未完成的启蒙”的“现代”。可以说,诞生于一九八○年代新启蒙主义的时代精神里的《红高粱》也并非真正意义上的“回家”。

真正的“回家”有待于上个世纪九十年代家族小说《白鹿原》和《旧址》的出现。如果拿《白鹿原》和现代文学的经典作品《家》进行对比的话,那么,《白鹿原》中的“黑娃”其实就是《家》中的“觉慧”,而“田小娥”也就是五四时期的“娜拉”。在《白鹿原》中,作者赋予了反叛人物以完全不同的命运,黑娃最后“认祖归宗”,跪倒在祠堂面前,而田小娥最后骨灰被烧三天三夜,并压于“六棱砖塔”之下。被归并到“新历史小说”之中的一九九○年代的家族小说通过对于二十世纪革命的反思和否定以及对家族伦理和传统儒家文化的重新认同,在某种意义上汇入了九十年代“告别革命”的“日常生活”潮流。

在李锐的《银城故事》中,二十世纪反复书写的革命与家族之间的冲突转向了新的情节和诠释:“如果自己也像欧阳朗云一样没有家室的拖累,没有家族的后顾之忧,在面临杀身之祸的时候,自己也就不会有这么多的牵挂和煎熬了。”[4]在《旧址》中,银城历史上第一个女共产党员、革命的女英雄——李紫痕实际上是一个伟大的家族守护者,“革命”的理由和原因竟然不是“阶级感情”而是家族的手足之情:“李乃之没有想到,自己经过七年读书思考才做出的抉择,姐姐竟在一夜之间就做出了。第二天早晨,姐弟俩人在饭桌前坐下来的时候,李紫痕毅然决然地告诉弟弟:‘弟弟,我也革命。要死我们骨肉死在一起!’”[5]李锐的这两部小说否定了“革命”的“阶级斗争”的原理和逻辑,而把家族亲情与伦理重新植入人物性格和故事的动力之中。欧阳朗云的招供使得为“革命”而“离家”也变得毫无意义。与《红旗谱》这种现代家族叙事将家族复仇转变为阶级斗争和融入到一种新型的现代民族国家的宏大叙事不同的是,在周大新的《第二十幕》中,贯穿尚家家族的是家业振兴的精神,正如小说中卓远为女儿容容分析得那样:“这种家庭通过辈辈相传的,让为实现那个目标而奋斗的精神深深浸入他们家庭成员的血液和头脑,使实现那个固定目标成了这个家庭成员活在世上的目的。”[6]不是阶级和民族国家,而是家族重新成为叙事和历史的目的。

二十世纪九十年代家族小说的兴起无疑和思想界与知识界“告别革命”以及重返“日常生活”的思想史脉络有着某种内在的联系。正如新文化运动启蒙导致了现代文学的“出走”,“告别革命”则导致了“新时期文学”最终对于家族的重新认同和家族的回归。

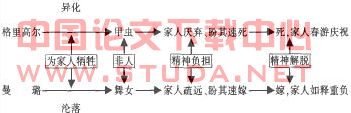

所谓“出走”是和“个人解放”、“婚姻自由”等启蒙主义话语联系在一起的。最初将“出走”这一概念付诸于实践的并非或政治原因,多数是婚姻自主的问题,特别是女青年反抗“父母之命,媒妁之言”,追求恋爱自由而抗婚出走。中国的娜拉——鲁迅《伤逝》中的主人公子君“我是我自己的,谁也没有干涉我的权力”的宣言和她的出走构成了二十世纪最耀眼、最壮丽辉煌的一幕。“出走”成为了中国现代妇女解放最具光彩、最引人注目的姿态,在中国现代历史开幕这一刻所塑造的这一娜拉式的“出走”姿态具有中国古代戏曲中的“亮相”一样的意义。二十世纪初,摧毁贞节等束缚妇女的传统礼教,生成了中国妇女解放汹涌澎湃的潮流。在辛亥革命、五四运动和国民革命中,放足、剪发、男女同校、社交公开、自由恋爱、婚姻自主、同居,使妇女解放运动首先直接地体现为“身体”的“解放”。五四的“女儿们”把自己从家庭和家族中解放出来并不是自律自为的运动,而是服从现代民族国家建构的目的,依附于现代民族主义运动。妇女解放最初是由于国家的召唤,也就是说,“国家”把她们作为“国民”从“家庭”和“家族”的控制和男性的占有中解放出来,并直接置于自己的掌握之中。不论是在中国,还是在西方,妇女走出家庭,获得曾经为男性所垄断的人的基本权利往往都是由于国家、尤其是民族战争的需要。正如伍尔夫所说的:“说来也真奇怪,还要感谢两场战争,一场是把弗洛伦斯·南丁格尔从客厅里解放出来的克里米亚战争,另一场是大约六十年后的欧洲战争,它为一般妇女敞开了大门,正是由于上述种种原因,这些社会弊端正在逐渐得到改进。”[7]现代妇女解放的历程可以简单地概括为她们在“国家”的怂恿和支持下砸碎“家庭”枷锁融入现代“民族国家共同体”的过程。

“娜拉”的“出走”实际上是没有出路的,鲁迅提出了“娜拉走后怎样”的问题,并进而提出了“争经济权”的问题。伍尔夫说:“男子在婚姻上的统治是他的经济统治的简单的后果,它将地随着后者的消失而消失。”[8]因此,历史由五四新文化运动的“启蒙”,开始转向了一九二○年代激烈的政治和经济“革命”——国民革命和土地革命。无论是“娜拉”的出走,还是政治的“革命”,在根本上都是因为二十世纪严重地提到了中国人面前的民族国家的课题,二十世纪的一系列叙事都离不开“破家立国”这个故事。“个人解放”和“妇女解放”的故事不过是民族解放的大故事里的一个小故事。“新民”不过是“新中国”规划中的一个必要的环节和插曲。杜赞奇在《从民族国家拯救历史》中指出:“中国五四时期的文化叛逆者利用另外一种策略把妇女纳入现代民族国家之中,这些激进分子试图把妇女直接吸收为国民,从而使之拒绝家庭中建立在亲属关系基础上的性别角色。”[9]所谓“革命”,一个最重要的内容,就是对于“家”的革命。为了建立一个现代民族国家,必须摧毁国家与个人之间重要的障碍———家族。

以鲁迅的《狂人日记》为开端,对“家”的批判和否定构成了中国现代文学一个最重要的主题。一方面是“家”的毁灭,另一面是现代民族国家的建构。实际上,在二十世纪中国,“个人”的身体及其心灵构成了“家”/“国”之间争夺的一个最重要的场所。二十世纪,在民族主义话语支配下,“家”丧失了对于个人控制的合法权力,与此同时,个人则被供奉到“国家”的神圣祭坛上。而“家族制度的罪恶”根本在于阻碍了现代民族主义的目标。一九一九年一月,在《新潮》创刊号上发表的傅斯年的《万恶之原》一文中开宗明义地提出:“读者诸君! 请猜我说这万恶之原,是甚么东西呀! 我想大家永不会猜到。”几个月来“读书、观察、思考的结果”,万恶之原是中国的家庭[10]。一九一四年,吴贯因在《改良家族制度论》中说:“中国之社会,有一根深蒂固之制度,足以阻碍国家之进步者,则家族制度是也。国家之发达,必其全国人民,其精神与国家接近,人民之心思材力,于自营一身之外,其余力不复他用,而悉举以贯注于国家,夫而后其国能蒸蒸焉日进于上。若夫国家与人民之间有一阶级焉,阻其直接之关系,使人民之心思材力,其作用为此阶级所圈限,而无复余力以顾及国家,则其国家终无由发达,故欲导其国之政治,使日进于文明,则此贯注于国家与人民间之家族制度,虽前此曾收其利,而以有碍于国家之进步,实当宁从割爱,而勿使为政治上之阻力也。”[11]他后来在《改良家族制度后论》中更明确申论:“抑吾对于家族问题,所以言之不厌其详者,诚以中国现在之家族制度,非改良更张,则举国之人,其精神财力,将为其销耗以尽,更安能有所贡献于国家。而以今日兢尚军国主义时代,独欲以宗法主义立国,其国未有不亡者,故此事能否改良,实国家存亡之所系也。”[12]孙中山在《三民主义》中写道:“中国人最崇拜的是家族主义和宗族主义,没有国族主义,外国旁观的人说中国是一盘散沙,这个原因在什么地方呢? 就是因为一般人民只有家族主义和宗族主义,而没有国族主义。中国人对于家族和宗族的团结力非常大,往往因为保护宗族起见,宁肯牺牲身家性命……至于说到对于国家,从来没有一次具有极大牺牲精神去做的。所以中国人的团结力,只能及于宗族而止,还没有扩张到国族。”[13]家族主义与民族主义在二十世纪构成了尖锐的对立。中国对“家”和“家族”的激进的经济和政治革命发生在大跃进和“文化大革命”时期,同时也伴随着对于“家”的文化革命。在“文化大革命”的样板戏中,传统的“家”被摧毁了,代之而起的是超越了传统“血缘伦理”的“革命伦理”和“革命家庭”,而最典型的莫过于《红灯记》中的新型的“革命家族”:“爹不是你的亲爹,奶奶也不是你的亲奶奶,祖孙三代本不是一家人。我姓李,你姓陈,你爹他姓张。”革命摧毁了传统的伦理和家族,同时建立了新的现代革命伦理和认同:“都说骨肉的情义重,依我看,阶级的情义重于泰山。”因此,“文化大革命”体现了毛泽东对于一种新型的现代民族国家的构想。毛泽东是以阶级革命的方式来实现现代化的社会动员,以社会革命的方式来达到梁启超提出的“新中国建设”——建立一个现代民族国家的目标。从晚清的“富国强兵”到一九六四年提出“四个现代化”,建立“社会主义的现代化强国”,二十世纪中国的一个根本的目标就是建立一个现代的民族国家。它以一种不同于西方民族主义的方式来构建和造成一个“新中国”。

经过了“文化大革命”的极端激进的革命实验之后,在最早进行“改革开放”,在人民公社解体的基础上回到小农家庭的单干和“家庭联产承包责任制”的改革试验,在“文化大革命”激进的意识形态崩溃的废墟上,“家”的概念在“新时期”重新团聚。而当代家族小说的作家们在“家族”从社会学意义上消亡多年的背景下,又丝毫没有家族生活经验,却将笔端再一次凝集于“家族”这一单位,这和当代作家对于“现代民族国家”经验的反思是分

不开的。

传统“家族”是一个封闭、自足的社会单位。当中国和西方遭遇之后,尤其是晚清和五四时期,为了建立现代民族国家,我们激烈地批判传统文化,批判家族和家族文化,引进西方现代文明作为构建现代民族国家的同一性的文化基础,将家族主义和国家主义尖锐地对立起来。所以,文化的断裂和延续,不仅仅是文化本身的问题,而是和民族国家的权力联系在一起的,是和知识分子对于“现代民族国家”和“民族文化”的性质和内涵的思考联系在一起的。现代民族国家的建设是一个不断地提取权力的过程,现代民族国家是一种将权力高度垄断和集中的制度,它将所有的权力尤其是全部合法的暴力掌握到它的手中。

辛亥革命是中国初步建立现代民族国家的一个重要的标志,有了“中华民国”和临时约法,有了一个现代民族国家的外形。保甲制度和国家力量在村落里的延伸也起始于民国时期。一九四九年中华人民共和国的成立,中国才真正开始了一个独立的“建国”和发展过程,一九四九年以后,由于农村合作化运动尤其是人民公社,国家力量在农村进一步深入和得到强化。一九六○年代原子弹的爆炸和一九七一年中华人民共和国进入联合国,标志中国有了相对现代的和经济基础,标志着中国依靠真正的政治和经济实力开始“自立于世界民族之林”。在这样一个强行军地进行现代化革命和建设的国家里,在国家力量不断扩张的同时,现代民族国家的暴力性质及其伤害也逐步地显示出来,在这种“伤痕”累累的“国家现代化”过程中,我们也付出了可怕的、巨大的文化和道德代价。

家族制度和家族文化在辛亥革命之后开始受到巨大冲击。培养国民的“理性”是建立民族国家的重要内容。而所谓“理性”,是西方启蒙时代以后的产物。它鼓励对“”的信仰,反对“迷信”。所以,国家采取了一系列措施,例如培养警察担任消灭旧风俗的任务,科学下乡,停禁私塾,鼓励民间兴学等等。杜赞奇在《从民族国家拯救历史》中认为,现代民族国家“一般被看作一个社会中压倒其他一切认同,诸如宗教的、种族的、语言的、阶级的……并把这些差异融会到一个更大的认同之中,我们听到的不是民族和谐单调的声音,而是一群交互穿插的矛盾的含混的声音,彼此之间互相对抗,相互肯定,讨价还价”[15]。杜赞奇《文化、权利与国家》一书在描写一九○○—一九四二年华北农村国家权力的渗入时指出:“在宗教领域,国家政权也一直想方设法将文化霸权强加于大众信仰之上。”[16]国家要以统一的现代文明来代替各种民间的宗教和地方势力。在民国以来的这种现代权力转型中最具有象征意义的是传统的家族祠堂变成了现代的新式学堂。杜赞奇描述了这样一种现象:“在华北冷水村,部分的庙田被改为学田,而其余部分则抵押出去以建新学,所有三座大庙均被移作公用,二座被用作村公所和乡公所,另一座被改建为初级小学。”[17]实际上,这不仅是一种文化象征的变迁,而且也是政治权力的转移。这是国家权力对于家族权力的侵蚀和替代的最明显的表征,这些文化政策都体现了当时现代民族国家建设的“政治理想”。但国民政府在实施社会改造政策的时候,依靠的是地方乡绅的力量,而乡绅与家族势力长期以来就是相互连接的力量,所以,民国时期,家族制度并没有真正被推翻。新中国成立后,政府强化了对基层政权的控制,在家族社区中嵌入比较正规的权力机构。国家试图取消传统的社区和家族认同,打击传统的宗法力量和各种民间文化,“文革”的“消灭四旧”运动对家族势力予以了摧毁性的打击。在大修“村史”、“厂史”等与现代民族国家和现代政治想象相连结的历史进行新的历史叙事的同时,大量地焚毁家谱族谱。改革开放以后,人民公社解体,农民重新回到以“家庭”为中心的传统小农生产方式。这种经济改革导致家户经济的复兴,同时导致“国家”力量的削弱和退出。因此,一九八○年代初,随着“人民公社”的解体,“国家”力量在农村逐步撤退,一种新型的社会结构需要出现。这一状况为民间传统“家族”结构力量的自然恢复,提供了前提和空间。

“新时期文学”不知不觉地已经溢出了启蒙主义和现代化狭窄的河床,到了“寻根文学”,真正开始产生了某种“文学的自觉”。文学不再是民族国家现代化的歌手,文学以它自己特有的思维和感觉方式,以其独特的审美态度与时代主流疏离。不同于王蒙、张洁、蒋子龙那一代作家视野的是,“知青作家”在“国家政治”之外,发现了各种各样的“小文化”、“小传统”,在“国家力量”之外,重新发现了“民间”和“家族”。正如有的研究者所指出的,王安忆、韩少功、阿城、史铁生等“知青作家”后来脱离了单一的知青立场去反映更广大的人生:“如果说,‘伤痕文学’时期的知青作家同‘归来’一代作家一样立足于‘我们国家’、‘我们党’的立场,‘回归’潮中的创作是立足于‘我们这一代’的立场,后来的知青作家的创作则开始逐渐向民族文化立场和民间文化立场转移。”“某种程度上,阿城创作的《棋王》、《树王》、《孩子王》等小说,写知青是其次,替‘哑了的喉咙’的普通百姓和中国文化说话才是真义。”[19]“寻根文学”一个重要的内容就是启蒙思想和政治激情的消减和“日常生活”的“发现”。李庆西说:“自‘寻根派’崛起,从大方面讲,中国文学的格局发生了变化。至少小说不再纯粹作为诉诸知识分子个体忧患意识的精神载体了,而是开辟了一条表现民族民间的群体生存意识的新路。”[20]

“我不仅是民族国家的一员,我还是家族的一份子,我应该扮演各种角色。”作家为了反抗“国家政治”这种单一身份认同的霸权,他们将想象力投向了“家族”,并且重新返回到辛亥革命时期各种权力角逐的现场。在辛亥革命前后,文化上已经开始了各种力量较量的局面。以“家族”为代表的传统文化,西方现代文明的涌入,以及马克思主义的“革命”思想等等,各种文化力量纷纷登场,相互交织。在辛亥革命这一历史背景之中,各种声音的交汇、各种文化的撞击、各种身份的对抗演奏出一曲曲激烈的交响乐。

而“寻根”的兴起和“我们”现在的处境是分不开的,寻找的目的就是为了解决“我们”现在的方向。苏童在一九九二年为自己的《世界两侧》一书命名时说:“枫杨树乡村也许有我祖辈居住地的影子,但对于我那是飘浮不定的难以再现的影子。我用我的方法拾起已成碎片的历史,缝补缀合,这是一种很好的小说创作的过程,在这个过程中我触摸了祖先和故乡的脉搏,我看见自己的来处,也将看见自己的归宿。”[21]“寻根文学”是在一九八○年代热情呼唤和正在当下展开的现代化进程的一个不自觉的反应。社会现代化的进程和商业主义的潮流,市场和市场社会的降临,引发了人际关系、道德观念以至整个社会关系和生活方式的剧变,尤其高度的都市,孤独和茫然的现代,需要找寻精神的寄托和归宿,于是“家”成了现代社会中悬浮无根的人们的救生圈。

在《纪实与虚构》中,“个人”的神话破灭,“家族”的神话得到复归。“个性解放”、“离家出走”被“家族”的归属感所取代。在这里,王安忆一直在强调“我”从小周身萦绕的“孤独”和“无根”的感觉。在整部小说中,出现频率最多的词是“寂寞”、“孤独”、“无根”。例如:“我们好像被潮水推到沙滩上的鱼,徒然地在孤独与死亡中间挣扎。”[22]“说来说去,我总是在追随这城市的潮流,这更说明我的无根无基,随风而去的本质。”[23]所以,“我”开始了我的“寻根之旅”,将“虚构和抽象的东西”、解决孤独的途经、固定下来稳定下来的方法归结到“家族”,用陈思和的说法就是:“她寻的脉络是血缘和遗传。”[24]在小说中,作者不仅对家族进行历史追溯,而且对家族神话和起源津津乐道:“家族神话有强大的向心力,也证明他们的家族神话灿烂辉煌。家族神话是一种壮丽的遗产,是一个家庭的文化和精神的财富,记录了家族的起源。”[25]“起源对我们的重要性在于它可使我们至少看见一端的光景,而不致陷入彻底的迷茫。迷茫是上海这城市里普遍的情绪。由于生活紧张,责任繁重,多数人不会悉心体验迷茫的情绪,他们只是觉得心里烦闷。他们一边忙碌一边想着:这有什么意思!他们手不停脚不停,似乎受到一种无形的无名的力量的驱策。这力量驱策他们去往何处? 我想,起源的观念起码可以让我们了解这股无可名状的力量所来自的地方,然后顺藤摸瓜,再去寻找它的目的地。”[26]而将这种抽象的家族精神表现到极致的是九十年代初张承志的《心灵史》,这是一部宗教“家族”的故事,其悲剧主人公一代代都是“前定”的,有着教义的精神召唤。用张承志自己的话来说就是,“他们的家史和教史血水交融”。哲合忍耶教就像一个家族,一代代传承下来,而他们传承的中介不是血缘,而是信仰和精神,所以,在家族小说中,寻找的不仅仅是血缘和遗传,更是血缘背后的“家族精神”。

吉登斯在《现代性与自我认同》中提到“传统模式”这一概念时说:“传统提供组织化社会生活的媒介……时间不是空虚的,而连贯的‘存有模式’把未来和过去联结起来,并且,传统创造了事物的确实感,它典型地糅和了认知和道德上的因素。”[27]“文化大革命”彻底摧毁了“家”这种“集体主义”的传统模式,同时又建立了一种新的集体主义模式——社会主义。而当“文化大革命”之后,尤其是一九八○年代以来,这种新的集体主义的模式被打破了,而新的模式又没有建立起来,个人和群体没有秩序感、安全感和归属感,因此产生了焦虑感。人们迫切需要一种新的价值体系的支撑,这种价值体系最终归结为人的生命的链条,这条长链具有“可证明的血缘性”、“可追溯的系谱性”和“可体验的历史性”,它是一种可预知的模式[28]。所以,一九八○年代,无论是经济上、政治上,还是文化上,人们都只得重新选择“家族”。家族无疑赋予其成员以群体生活的积极意义。所以,“文化大革命”结束之后,人们的群体感和归属感在一九八○年代面临崩溃,而当时的现代制度又不能建立一种新的群体单位,这时,“家族”以复兴的面目出现,承担着转折时期的重任。

从二十世纪初期的“离家”到二十世纪末的“回家”,看似绕了一圈之后又回到了原来的位置,但是,二十世纪末家族小说中的“家”已经发生了天翻地覆的变化。在现代家族小说中,我们对黑漆漆的大屋子和封建礼教对于人性的摧残,对巴金的《家》所描写的屋子底下的一群猪,对张爱玲所描写的“一寸一寸走进没有光的所在”的家的经验,有着深刻的印象。值得注意和探讨的是,在“新时期”的家族小说中出现的家族意象已经发生了根本性的变化。这种“家”已经没有那种封闭、压抑、腐朽、没落的气息,相反,往往是欲望蓬勃,惊天动地。我们注意到,无论在《红高粱》、《罂粟之家》、《南方有嘉木》中,还是在《白鹿原》、《尘埃落定》中,都突出地出现了“

恶之花”——“罂粟”的意象。这一意象在当代家族小说中的出现具有深刻的文化意义。现代小说中弥漫着腐朽颓废的鸦片气息的令人压抑、窒息的黑漆漆的屋子为艳异疯狂的罂粟的意象所取代,由于罂粟这一意象的出现,当代家族小说具有了明显不同的色调。这不再是一个封闭的“铁屋子”,而是一个在异质的西方文化冲击下欲望化了的陌生世界。在当代小说中,实际上,“家”已经不是遭受外来文化冲击的牢笼,而是已经成为文化冲突的空间和场所。

这一意象最早鲜明地出现在莫言的《红高粱》中:“(蟹酱) 臭了就喂罂粟,我听说奶奶会吸大烟但不上瘾,所以始终面如桃花,神清气爽。用螃蟹喂过的罂粟花肥硕壮大,粉、红、白三色交叉,香气扑鼻。”[29]在《南方有嘉木》中,作者把“罂粟”这一意象和中国传统的“茶叶”并置。作者在小说开篇中谈到:“茶是郁绿的,温和的,平静的,优雅而乐生的;罂粟花是多彩的,热烈的,奔放的,迷乱而破坏的;茶往西方去的同时,鸦片向东方迅跑而来。东方和西方的诗人们则是怀着完全对立着的心绪描绘着这舶来之物。当英国的华尔勒唱着‘软滑、醒脑、开心,像女人的柔舌在走动着的饮料’时,中国杭州的龚自珍则写道:‘鬼灯队队散秋萤,落魄参军泪眼荧;何不专城花县去? 春眠寒食未曾醒。’——为什么不到广东花县去做长官? 那里是鸦片进口地,可以贪食不起,大过烟瘾,连禁烟火的寒食节亦在所不顾了呢。”[30]

在一九九○年代家族小说中,“罂粟”成为了一种重要的文化载体。它是外来文化、现代文明的象征,是罪恶和“欲望”的象征。这一点尤其表现在《尘埃落定》中。《尘埃落定》所写的是一个土司家族的故事,这个土司家族曾经是一个封闭、稳定、恒常的体系,他们坚守着自己传统的东西。比如以前他们从来不和汉人通婚,尤其是土司;他们的职业也是继承而来的,土司的儿子必然接替土司的职位,行刑人的儿子要继承行刑人的工作。他们过着一成不变的生活。在这种生活中,有着森严的等级,即人的“骨头”是不一样的。土司有着至高无上的权力,土司节制着头人,头人管辖着百姓,百姓又比家奴有更多的自由。在辛亥革命以前,土司家族虽然也引进汉人的东西,“绸缎、茶叶、盐”是“我们土司家族物资的来源,也是我们权利的来源”[31]。但这些却丝毫不影响土司家族的稳定性。而在辛亥革命之后(虽然在小说中尽量淡化这样的时间概念),外来的文化和物产来到了这一世界当中,包括外来世界的枪炮、罂粟、市场、梅毒等等,这一切一步步摧毁了这一古老而封闭的家族。这些东西的一个特点是:他们都是现代文明中欲望的象征,罂粟、枪支、市场引起了土司之间的争夺和战争,它们带来了整个土司家族的瓦解和毁灭。在《尘埃落定》中,“罂粟”成为显而易见的“欲望”象征。“罂粟第一次在我们的土地上生根,并开放出美丽花朵的夏天,一个奇怪的现象是父亲、哥哥,都比往常有了更加旺盛的情欲。我的情欲也在初春时觉醒,在这个红艳艳的花朵撩拨得人不能安生的夏天猛然爆发了。”[32]罂粟花促发了父亲非常的情欲,而它代表的欲望不仅仅是情欲,还有战争和金钱的欲望。正是从种植罂粟开始,整个土司世界发生了天翻地覆的变化。“在我受的中,大地是世界上最稳固的东西。但当麦其土司在大片领地上初种罂粟的那一年,大地确实摇晃了。”[33]

在小说《白鹿原》中,白家发家的“第一桶金”也来自罂粟的种植。“白嘉轩从山里娶回来第七个女人吴仙草,同时带回来罂粟种子。”[34]而白嘉轩就是用罂粟换回的钱“重整家业”的。“他把祖传的老式房屋进行了彻底改造,把已经苔迹斑驳的旧瓦揭掉,换上在本村窑场订购的新瓦,又把土坯垒的前檐墙拆除,安上了屏风式的雕花细格门窗,四合院的厅房和厢房的翻修改造工程之后,秋后冬初又接着进行了门房和门楼的改建和修整。整个门楼只保留原先的一件东西,就是刻着‘耕读传家’四字的玉石匾额。”[35]而罂粟种植的中断则与朱先生有关。朱先生这个代表着传统的读书先生,从来不问政治,这次却“奉县令指示来查禁烟苗”。用朱先生的手来铲除罂粟,这一细节本身就值得玩味。而朱先生铲除烟苗之前,先命令他的妻弟白嘉轩摘下他亲手写的那块匾额“耕读传家”,同样具有深刻的意味在里面。无疑,这里把朱先生和罂粟、耕读传家和烟苗对立起来。实际上,就是传统儒家文化和西方现代文化的一种对立。然而,朱先生的举动是徒劳的,好多年后,美国记者斯诺来到离白鹿原不远的渭河流域古老农业开发区关中,看到了无边无际五彩缤纷的美丽的罂粟花。在《白鹿原》中,一方面有传统文化对于外来文化的扼杀,另一方面“现代文明”来势汹汹、不可抵挡。因此,在某种意义上,当代家族小说所讲述的实际上是被西方欲望文明摧毁的家族和家园的故事,是对于业已消逝、荒芜化和已经成为了历史废墟的“家族”的一曲无奈的挽歌。当我们在世纪的暮色苍茫之中“回家”之际,实际上,“家”的面貌和性质已经发生了根本的改变,而这种改变又是我们不能够阻挡的。

注释:

[1]莫言:《自述》,《小说评论》2002 年第6 期。

[2]黄子平:《“灰阑”中的叙述》,第2 页,上海,上海文艺出版社,2001 。

[3]莫言:《莫言文集·卷一》(红高粱) ,第12 页,北京,作家出版社,1995 。

[4]李锐:《银城故事》,第55 页,武汉,长江文艺出版社,2002 。

[5]李锐:《旧址》,第148 页,上海,上海文艺出版社,1993。

[6]周大新:《第二十幕》(上) ,第348 页,北京,人民文学出版社,1998 。

[7][8]伍尔夫:《一间自己的房间》,《论小说与小说家》,第167 、96 页,瞿世镜译,上海,上海译文出版社,2000。

[9]杜赞奇:《从民族国家拯救历史》,第10 页,王宪明译,北京,社会出版社,2003 。

[10]孟真:《万恶之原》,《新潮》第1 卷第1 号,1919 。

[11]吴贯因:《改良家族制度论》,《大中华》第1 卷第3 期,1914 。

[12]吴贯因:《改良家族制度后论》,《大中华》第1 卷第6 期,1914 。

[13]孙中山:《三民主义》,见《孙中山选集》,第617 页,北京,人民出版社,1981 。

[15]杜赞奇:《从民族国家拯救历史》,第8 页,王宪明译,北京,社会科学文献出版社,2003 。

[16][17]杜赞奇:《文化、权利与国家——1900 - 1940 华北》,第246 、151 页,南京,江苏人民出版社,2003 。

[18]甘阳:《八十年代文化讨论的几个问题》,《文化:中国与世界》第1 辑,第18 页,1987 。

[19]王爱松:《当代作家的文化立场与叙事》,第23 - 24页,南京,南京大学出版社,2004 。

[20]李庆西:《寻根:回到事物本身》,《文学评论》1988 年第4期。

[21]苏童:《世界两侧》(苏童文集) ,第1 页,南京,江苏文艺出版社,1993 。

[22][23][25][26]王安忆:《纪实与虚构》,第203、206 、49、50 页,北京,人民文学出版社,1993 。

[24]陈思和等著:《理解九十年代》,第55 页,北京,人民文学出版社,1996 。

[27]安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同》,第53 页,赵旭东译,北京,生活·读书·新知三联书店,1998 。

[28]钱杭:《现代化与汉人宗族问题》,《上海社会科学院学术季刊》,1993 年第3 期,第151 页。

[29]莫言:《莫言文集·卷一》(《红高粱》) ,第6 页,北京,作家出版社,1995 。

[30]王旭烽:《南方有嘉木》,第3 - 4 页,杭州,浙江文艺出版社,1995 。

[31][32][33]阿来:《尘埃落定》,第4 、42、58 页,北京,人民文学出版社,1998 。

[34][35]陈忠实:《白鹿原》,第48、49 页,北京,人民文学出版社,1993。