公司治理结构新视角——一种经济学分析方法(下)

摘要:公司的治理结构可以说是学、管与学特别是经济法与民商法等各领域相交叉之处,具有其重要的研究地位。本文旨在试图突破传统的“就事论事,就法论法”的一般性写作思维,作为一种尝试,运用经济分析的方法分析商法上之公司治理结构,将目光放在于公司治理结构作为各方领域之交叉这一特殊的位置上,从宏观上把握其作用,大量地引用当代经济学上的先进的经济学理论特别是新制度经济学的“交易成本”、“集体行动理论”“委托——代理问题”、“博弈论”、“契约理论”、“道德风险”等来解释公司治理结构发生的股东权力与地位向董事转移,董事的治理与股东之控制关系以及公司的监督激励机制等变革与。希望能够带来一种全新的公司治理结构研究的方法,有助于公司治理的研究上拓宽思路,或是其它法律研究方面的能有所借鉴。

:集体行动理论、交易成本、委托——代理问题、公司治理、博弈论、公司股东、董事、选择性刺激、搭便车

Abstract: It can be said that the structure of corporation’s govern, which is the intercross of some fields such as economics/management and law especially the economic law and the civil law, is provided with the important research statue. The aim of this article is to break through the tradition ways of thesis writing which was confine to only what it stands. As a try, this thesis will use the economic analysis method to analysis the framework of corporation’s govern which is the important and hot topic and,

The vision of this article will be put on the framework of corporation’s govern which as a cross of such fields, as well as holding its micro function by adducing the advanced economic theories especially the new-system economics for instance transaction costs/ group active theory principal-agent problem/game theory/new contract theory/Moral hazard to explain the revolution and the development in modern corporation ,for example, the change in corporation’s govern that the control from shareholders to the directors ,the relationship of the shareholders’ control and directors’ management and, the incentive systems in corporate .Hoping that it can bring in a fresh research method in the structure of corporation govern and do senses in civil and business law ,even in other department law .

key words: group action theory ,transaction costs , principal—agent problem, corporation govern, game theory , shareholder ,director selective incentive, free riding

(二)董事——股东“选择性刺激”之产物

既然有效的集体行动,有效的管理,更明智的经济决策难以在股东大会中得到有效的组织,选择少数来组成小集体则是其唯一的出路与必然的选择。

奥尔森的集体行动理论中的选择性刺激(selective incentives)则是董事会存在的理论基础之一。选择性刺激即是组成集团的人数足够少,并且存在着某种迫使或诱使个人努力谋取集体利益的激励机制。选择性的刺激而不是全体地刺激带来了三个有利的方面,其比起大集体更具优越性,表现在:

(1)选择性刺激(selective incentives)可以增强集体的凝聚力。在小集体中运用刺激机制,使单个人的影响力提高,有利于形成集中的意见,有利于统一不一致的意见,有利于公司决策命令的做出与实行,提高公司的效率。

(2)个人行动向集体行动过渡的成本大大的降低,形成一致意见的成本降低。在一个大集团中,成千上万的意见一个个地统一将会花费大量的“谈判成本”与“契约成本”,且会拖时长久,效率低下。而在小集团中,不同的意见就仅仅集中于几个成员(在这里指董事)之中,容易集中形成统一的意见,达成目标的成本会很低,效率也会提高。

(3)监督将更有效地实现,监督活动将更加富有成效与方便地实行。可以想象,监督一个只有数十或十几个的小集团会比监督一个拥有数万成员的集团要来得容易得多。

董事成员一般来自于股东之中,在公司章程中要求有一定的“资格股”,目的是更有效地刺激董事更卖力地为公司集体做出努力,将其个人利益与公司集体利益更有力地绑于一起,“一荣俱荣,一损俱损”之局面形成。

激励机制是经济法律效益功能的实现途径。[23]所谓激励,就是要使经济活动当事人达到一种状态,在此种状态下,他具有某种从事经济活动的内在推动力,也即调动人们的积极性。公司内的各方在追求自身利益最大化时,由于资源地稀缺性与个人在集体中的消积行动或无所作为,激励就成为必要。

公司或公司股东对于董事的任命可以看作是对董事的刺激性选择,许多公司于其章程中要求董事须持有公司的一定的资格股,其目的在于保证此种董事对公司具有个人性质的利益关系,确保董事以自己利益的角度出发,考虑公司事业的发展,从而刺激公司董事管理公司事务的积极性与创造性及勤勉程度。要求董事须具有公司章程所规定的一定的股份,其实是“选择性刺激”(selective incentives)的表现,因为董事来源于股东之中,被任命的董事原为股东的一份子,或因其股份最大或因其管理、经营等专业才能,总之,被公司任命的人即是被选中的,即是公司这个集团进行选择性刺激(selective incentives)的结果,是其成为股东的精华与股东的代表,为股东所服务。究其本质,也是从股东这个较大的利益集团“提炼”“升华”到董事会这个较小的集团的表现,因为“小集团比起大集团更能有效地组委托——代理(principal—agent problem)织起集体行动。”

科斯(Coase)认为取代市场的过程也就是为了降低由于市场交易产生的交易费用的过程。我们完全有理由相信,只要肯花费一定的费用,如对没有专业素质的股东进行专业培训,并肯花大量的时间与成本在每个股东与每个股东的谈判与讨价还价上,股东会也可以取得和董事一样的结果,但是显然的,做出同等的决策上取得同样的效果,股东会的所花费的成本会大大地超过董事会所花费的.

所以,同样的,我们有理由相信,董事会取代股东大会的过程也就是为了降低由于股东大会在公司治理中的成本与交易费用的过程。

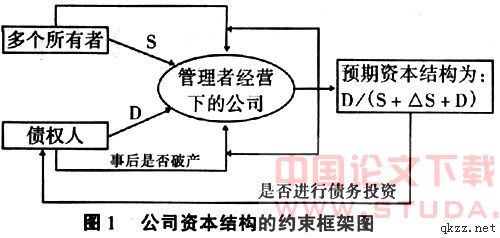

(三)委托——代理问题(principal—agent problem)

委托——代理(principal—agent problem)是现实经济生活中一种十分普遍的现象。詹森和麦克林(1976年)认为委托——代理关系作为一种契约关系,在此种契约下,一个人或更多的人授权另一些人(即代理人)代表他们而行事,并授予其某些决策权。公司股东与经理之间的关系显然是一种纯粹的委托——代理关系。在詹森和麦克林(1976年)看来,如果委托与代理双方都追求效用最大化,那就有充分的理由相信,代理人不会总以委托人的利益人的最大利益而行动,代理人并不一定委托人和利益服务,甚至不惜发牺牲委托人的利益为代价来谋取私利。[24] 虽然公司的章程中要求董事(代理人)必须具有一定的“资格股”,虽“资格股”的存在使代理人有了为自身也为委托人(股东)谋利益的双重身份,但这并不能十分有效地约束代理人的活动。

在委托代理关系中,委托人和代理人将分别承担正的监督费用和保证费用,而且代理人的决策与使委托人福利最大化的决策之间会存在某些偏差,从而委托人的福利遭受一定的货币损失即“剩余损失”。“代理成本”可定义为:(1)委托的监督支出;(2)代理人的保证支出;(3)剩余损失。[25]

导致委托——代理问题产后的主要原因在于信息分布的非对称性、环境的不确定性以及契约的不完全性,有时甚至有政策与法律的缺陷等。故此,代理人常常运用其所处有利位置,滥用其权力为自身谋利或降低为公司努力的水平或者其他机会主义行为,冒道德风险(moral hazard)来实现其最大效用。

于是,各种委托—代理问题相伴而生,股东与董事之关系是如此,董事与公司高层官员、员工之间,管理层与员工之间亦存在!

这样,需要监督与激励机制,来调整这几种利益者之间的关系。

作为存在一列系委托——代理关系的科层组织,现代公司与企业的效率高低,经营状态的好坏,关键在于能设计出一套有效的监督激励机制(另有契约说)以诱导每个代理人充分发挥其个人的才能与作用,更忠实、更勤勉、更尽义务地为公司而努力,而且尽最大化地为公司、股东谋利益,同时其行为又可以限制在符合股东(委托人)利益的范围之内,达到“激励相容(incentive compatibility)”。正如经济的教授周林彬老师所言,“这是个世界性难题”。

五、公司治理结构的几点建议

我国的公司治理结构,在公司股东会、董事会的基础上引进民法大陆法系的监事会。从而形成所有权管理权“分立”与“制衡”之势;即公司股东大会是公司的意思机关,它形成决议为公司法人的意思;董事会是执行公司意思的决策机关,是公司的大脑,行使着公司大部分的决策权力;监事人为监督机关,对股东与董事进行监督。此外,还在此“三权分立”的基础上引进了英美法系的“独立董事”(即是外部董事)制度,虽然大多错误地把“独立董事”理解为公司外部的董事而非一个监督机关。虽然错误地理解了其的作用,并不把其视为监督机关来看待,但在公司外部设立一个这样的机构,也不能绝对地说它就完全没有一点监督的作用。

而事实上,中国的监事会根本起不到其应该有的作用,故为了适应新的经济发展的要求,使公司的效率提高经营改善,需对监督机制进行一次大的改革,一次大的换血,应大量的引进经济学、管理学与法律责任方面的先进的技术性、制度性的理论,进行一次大型整形手术,甚至可以考虑将监事会废除!

(一)将剩余索取权赋予监督者,加强公司内部管理层之间的监督与激励。

赋予监督者发剩余索取权即让其获得总产出扣除了所有签约要素的报酬之后的剩余收益。会使监督者的偷懒行为变得对自己不利,从而赋予监督者最充分的监督激励,实现“激励相容”(incentive compatibility)。在公司内部一个形成一个金字塔式的结构“员工——主管——经理——董事——股东”层层相制约,相激励,保证每一层都有其剩余收益索取权。这既可节约组设监事会的一切成本,又可以在公司的管理组织内部形成“团队生产”,“团体协助”的良好、积极团队成员由“偷懒”与滥用私权等问题。

(二)监事会存在并非必要,其存在的必要性值得探讨。(1)监事会的存在与运行需要公司付出大量的“交易成本”。从监事的任选,提供其工作环境,参与公司的会议,查阅公司的资料等行为,都会给公司带来一个的“交易成本”的付出。

(2)有利于精简公司的人员结构。公司的效率是公司存在的一个关键,而正如上面“集体行动理论”的论述,大的集体将会降低公司这个集体的效率,最大效用莫过于在精简人员机构之上而同时又能拥有的原来的机能甚至比精简前更上一层楼。监事会的工作与功能在于监督公司董事的职责是否忠实履行,其是否存在自我交易、经理报偿、占有公司或股东财产、混合动机等违反公司利益的行为。各种监督职能,可以由公司董事与董事,经理与经理之间的相互监督。只要有相应的制度与技术手段,完全可以由董事内部成员与经理层中的“自我监督”来解决。

(3)监事会是引进于大陆法系之“舶来物”。诚然,之制度需诚心地向西方学习,借鉴,引进,但并不是一定要全部引进与照搬,我们完全可以“去其枝末”,“取其精华”,引进认为是必要的,切合我国实际的制度。但是,监事会的存在与实践中起的作用可谓极其微弱,在其具体运行中遇到许多问题,而相对的,解决这些问题的“成本”可能会比重新建立一种全新的监督机制的“成本”要大。所以,我们完全有理由做出将其废除于公司的治理结构之中的大胆尝试,毕竟中国是我们自己的,我们最终是会建立起自己的法律体系,商事法律体系的,而不能完全拘泥于传统!

(三)产权清晰不但是制度的要求,亦是公司治理结构中的要求。

按科斯(Coase)的理论,产权越是明确,“交易成本”就越会降低。产权清晰不能仅仅限于政企之间,企业与企业之间,企业内部也必须分清产权。因为企业内部的活动也是有着“交易成本”的,企业内部到处都存在着“摩擦力”,使公司内部产权清晰,各方的权利义务明确,各部门的权责分明,可以大大地减少公司运行的成本,大大提升公司的效率。

(四)建立适当的独立董事监督激励机制。

从某种程度上讲,独立董事在广大中小股东心目中的份量要比一般的公司董事重得多,因为独立董事是专门代表广大中小股东利益的。如何能更加充分地发挥独立董事在公司中的作用,让其能够在关键时刻为维护中小股东的利益挺身而出,完善的监督激励机制是必要的。

(五)公司治理结构中可以引进“博弈论”。

博弈论(game theory)这种学与管中的最新理论。博弈(game)问题被号称为二十世纪经济学的最重要的发现,博弈论现已应用于经济学、管理学、行政学等学科中,其不仅仅可以运用于企业与企业之间的博弈,它更是人与人之间的博弈而几乎可以用于所有涉及人的一切活动与制度中。在资源稀缺的条件下,博弈作为一种人与人的相互制约与相互合作来扩展我们对公司治理结构中的分析,制定更有效的制度来平衡公司中各方面的利益,充分运用博弈(game)来约束并激励股东、董事、公司高层的行为。

“囚犯困境”告诉我们强调个人理性的非合作博弈往往可能是无效率的,相反,重视团体理性的合作博弈同归于一般可以带来“合作剩余”。合作博弈和非合作博弈的区别就在于在人们的行为相互作用时,当事人能否达成一个具有约束力的协议。“纳什均衡”[26] 说明的是理性人的个人理性行为可能导致集体的非理性。[27] 由其是“重复博弈”在集体行动中更是重要,在激励与监督机制健全的公司中博弈是重复的,一方付出了一定的努力,另一方亦会付出同等的甚至更高的努力,否则在监督与激励面前他们就会落后。因此,在公司这个集体中有必要制定一定的制度来防止此种非理性的出现。

(六)改进投票制度。

股东的权利很多是通过投票权实现,但在投票中存在着许多问题如“投票悖论”、“阿罗的不可能理论”,[28] 还有如因为股东的非积极参与而导致投票被一部份人所操纵等问题。

六、结语

当然,上面所提的建议可能有点不太现实,需要大量的制度性注入,将其充分制度化,“制度化意味着技术化”[29]当然,制度化与技术化意味着需要各方面技术如经济学与法学理论方面的支持与两者的不断合作,且虽然目前中国的法学与经济学之间的隔阂还很厚,各方的基础理论还不是很发达,但是,这并不意味着不可能实现,“前途是光明的,道路是曲折的”,不能因其有难度而“知难而退”。

[1] 周林彬:《法律经济学论纲》,北京大学出版社,1998年版。

[2] [美]理查德·A·波斯纳:《法律的经济分析》中国大百科全书出版社。

[3][美] 曼瑟尔·奥尔森:《国家兴衰探源》,商务印书馆,1993年版。

[4] 张民安:《现代英美董事法律地位研究》 法律出版社 2000年。

[5] [美] 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》上海三联书店、上海人民出版社。

[6]《20世纪经济学的发现》。

[7]《中国商法学精粹2001年卷》 机械出版社 2001年。

[8] 参见陈宇燕:《经济学与常识》四川文艺出版社 1996年。

[9] [美] 巴泽尔:《产权的经济分析》 上海三联书店、上海人民出版社。

[10] 胡乐明等箸:《真实世界的经济学—新制度经济学纵览》。

[11] 顾钰民等箸:《保守的理念—新自由主义经济学》当代中国出版社2002。

[12] 科斯(Coase):《企业的实质》一文,见《企业、市场与法律》f超新图书馆版。

[13] [美] 科斯 哈特 斯蒂格利茨 等著 [瑞]拉斯·沃因 汉斯·韦坎德编《契约经济学》经济出版社1999年版。

[14] [美]平狄克、鲁宾费尔德:《微观经济学》(第三版),中国人民大学出版社..

[15] 《韦伯:法律与价值》,上海人民出版社2001年版。

[注释]

[1] 此观点参见周林彬:《法律经济学论纲》,北京大学出版社,第77页,原文仅就“交易费用”一论做出结论,作者个人做了一定的扩展。

[2]张民安:《现代英美董事法律地位研究》 第316页 法律出版社 2000年

[3]张民安:《现代英美董事法律地位研究》 第317页 法律出版社 2000年

[4] 张民安:《现代英美董事法律地位研究》 第317页 法律出版社 2000年

[5] 参见(美)曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,上海三联书店上海人民出版社 1996年版。

[6] 参见 《20世纪经济学的发现》。

[7]《管理学概论》 中山大学出版社 邵冲编 第11页。

[8] [美]曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》 第1页。

[9] 参见 [美] 曼瑟尔·奥尔森:《国家兴衰探源》,商务印书馆1993年版。

[10] 周林彬:《法律经济学论纲》, 北京大学出版社1998年版,第69页。

[11] 科斯:《企业的性质》一文,中译本载于《企业、市场与法律》一书,上海三联书店1994年版;作者是参阅于超新图书馆的电子版的。

[12] 内部的主要是公司内部的治理,外部的主要是公司与外部的关系问题。

[13] “搭便车”问题,即“谁都想从守法中得到利益,谁都不愿为守法付出代价”的问题。

[14] [美] 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》 第8页。

[15] [美] 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》 第40页。

[16] [美] 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》 第40页。

[17] [美] 曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》 第40页。

[18] 参见陈宇燕:《经济学与常识》中《奥尔森及其集体行动》一文,四川文艺出版1996年。

[19] 周林彬:《法律经济学论纲》, 北京大学出版社1998年版,第65页。

[20] [美]平狄克、鲁宾费尔德:《微观经济学》(第三版),中国人民大学出版社,第397页。

[21] 道德风险指“隐藏行为”;逆向选择是指“隐藏知识”。参见[美] 科斯 哈特 斯蒂格利茨 等著 [瑞]拉斯·沃因 汉斯·韦坎德编《契约经济学》经济科学出版社1999年版。

[22] [美] 科斯 哈特 斯蒂格利茨 等著 [瑞]拉斯·沃因 汉斯·韦坎德编《契约经济学》经济科学出版社1999年版,第32~33页。

[23] 周林彬:《法律经济学论纲》, 北京大学出版社1998年版,第129页。

[24] 胡乐明等箸:《真实世界的经济学—新制度经济学纵览》,第127~128页, 当代中国出版社 2002版。

[25]《中国商法学精粹(2001年卷)》 第187页 机械工业出版社 2001年。

[26]“ 纳什均衡”是指:“我所做的是给定你所做的我所做的最好的。你所做的是给定我所做的你所能做的最好的。”

[27] 胡乐明等箸:《真实世界的经济学—新制度经济学纵览》,第205页。

[28] 具体请参见新制度经济学“公共选择学派”的内容。

[29] 参见《韦伯:法律与价值》,上海人民出版社2001年版,第185页。