军事应激的防治研究

【关键词】 心

【摘要】 军事应激(military stress)问题是制约战争胜负的重要的不可忽视的因素,也是军事心理学研究的重要内容. 战争的主要样式是信息战和心理战,而信息战和心理战对人的心理所构成的威胁要大大高于任何其他作战样式,因此,军事应激障碍的发生率将会显著升高. 军事应激障碍的发生受多种因素的影响,虽然目前的认识并不统一,但主要有生物因素、生理因素、社会因素、心理因素和环境因素等. 军事应激障碍的症状表现形式复杂,在防治方法上没有现成的固定的模式,外军的经验值得我们借鉴,主要是采用心理训练、心理和心理干预的方法,更有效的方法需要在战争的实践中不断去探讨.

【关键词】 心理学;军事;应激障碍;危险因素

0引言

军事应激问题一直是伴随着战争而存在的,不管是过去战争还是现代战争,军事应激问题都是人们关注的重要的心理学问题. 任何有远见的军事家和军事医学家都非常重视军事应激问题对部队战斗力的影响,将其作为战争兵力部署的重要影响因素. 众所周知,战争的胜负受多种因素的制约,我们不能否认武器性能的重要性,但人的因素才是战争胜负的决定因素. 而人的因素的重要方面是参战人员的心理状态,其中情绪状态是最关键的影响因素. 人的情绪在战争中的主要表现就是应激与应激障碍[1]. 因此,深入探讨军事应激产生的,采取对策防治应激障碍的发生,以保证战争的胜利始终是军事心理学研究的主要课题. 本文结合我军实际和外军的经验,概述了军事应激的相关问题,旨在提高对军事应激问题的认识,促进军事应激的相关研究,为未来高技术战争的军事卫勤准备提供理论和实践依据.

1军事应激概念的界定

军事应激是在军事环境条件下军人所发生的情绪反应,主要是紧张状态[2]. 对军事应激既可看作是一种刺激,又可看作是一种情绪状态. 在军事应激研究中,人们关注的是军事应激的表现、影响因素和防治问题. 将军事应激单纯理解为消极的负性的反应是不全面的,只有当应激压力导致人的认知、情绪和行为发生改变,严重降低军事作业效率的时候,才将其理解为一种心理障碍[3]. 其主要表现是,不能从事正常的军事训练,不能适应部队环境,甚至不能参加作战. 因此,正确区分哪些反应是一般的军事应激,哪些反应是严重的军事应激障碍是必要的. 对于前者的干预主要是学习和训练问题,而对于后者的干预不但要进行训练,更重要的是加以治疗.

2军事应激研究的

人们对于军事应激现象的理解和认识应该说是逐步深入的. 18世纪以前的战争中士兵发生战斗应激反应(combat stress reaction, CSR)并没有被认为是一种心理障碍,而是将CSR看成是一种贪生怕死的厌战行为,是一种违反军纪的表现. 因此,对此类士兵常常采用严厉惩罚的方法,如将他们关入监狱或就地处决[4]. 随着战争的频繁发生,CSR的发生率也急剧增加,尽管用严厉的方法进行处罚但并不能起到威慑的作用,这使许多人感到困惑. 困惑的焦点是:军事应激反应是否是一种正常的作战反应?对CSR的人员的处理是否应该改换一种公正而的方法?因此,对CSR的认识就从贪生怕死阶段转变为精神疾病阶段. 此阶段将CSR看成是一种精神障碍,是一种类似于士兵的思乡症反应. 在处理上应用精神病学的方法,后送到精神病进行治疗. 但是,这种认识和做法使大量有作战经验的官兵从战场上流失,严重影响了部队的战斗力. 鉴于上述情况,“一战”期间,美军的Thomas Salmon博士提出了处理此类“伤员”的三原则,即“及时、就近、期望”,这使伤员的归队率达到了60%~70%. 三原则的基本含义是对发生CSR的伤员应该尽早而及时地予以处理和治疗,并给伤员以明确的信息,他们并没有患精神疾病,只是战场上的正常的应激反应,所以不要指望发生此种反应后就退出战场,而是要等恢复后尽快返回战斗岗位,这样对他们自己和部队都是有益的[5]. “三原则”的提出和实施,使对CSR的认识发生了根本性的变化,也标志着将CSR划归为精神异常阶段的结束,而将CSR看成是心理应激反应阶段的开始.

将CSR看成是正常的应激反应的理由是: ① 参加战斗的士兵都有可能发生CSR,而不是个别现象;② 影响发生CSR的因素是多方面的,不仅有个体因素还有环境因素;③ 一般来说,CSR是暂时性的,很少造成永久性的精神创伤,除非发生战争精神病[6]. 因此,“二战”早期,诸如“战斗疲劳”、“战斗衰竭”等概念相继出现. 基于上述认识,“精神疾病”的标签便从CSR的士兵身上摘下,使发生CSR而不继续参加战斗的士兵数量大幅度下降. 但是,CSR这一概念到1973年才由Mullins和Glass正式提出. 此概念认为CSR是士兵暴露于强烈的应激环境下所导致的心灵的崩溃. 导致应激发生的应激原(stressor)主要包括: 战场死伤的巨大威胁;第一次看到死亡;指挥员和战友的死亡;食物、水和睡眠的缺乏;过冷和过热;缺乏家庭和社会支持等[7]. CSR这一概念是中性名词,既没有贪生怕死的标签,又没有精神病的诊断. 因此,容易被军事专家和士兵所接受,减弱了不良的心理暗示,提高了士兵恢复正常状态的信心.

CSR概念的提出,使人们将研究的注意力转向导致CSR的原因和影响因素方面,特别是环境因素的影响. 因此,尽量改变部队的作战条件,减少应激原,增强部队的士气和凝聚力成为以后关注的重点. 但是,一个概念的提出并不会迅速发生根本性的改变,CSR的发生率并未因此而降低,特别是现代战争的高智能性和高残酷性更决定了CSR的发生率不但不会降低反而会大量增加. 如在1973年的中东战争中,以色列士兵精神异常者占伤病员总数的近1/3,其中在最初后送的精神性伤员占伤病员总数的60%. 以色列分析了4个战斗营的伤员发生情况,在中等战斗强度下,精神性伤员可占伤病员总数的10%~30%,而在战斗最激烈的时候精神性伤员可占伤病员总数的86%. 1991年的海湾战争中,联军伤病员总数为1028人,其中精神性伤员占伤病员总数的54.6%. 多国部队中因战斗应激导致精神性伤员的入院人数占入院伤病员总数的50%左右[8].

有资料调查显示在某次防御作战中,由于条件的恶劣和战斗环境的不利,结果导致参战官兵心源性“疲劳综合症”的发生. 发生CSR的比率为:备战炮击阶段为34.2%,战斗阶段为21.6%,防御和战评阶段为44.2%. CSR的发生,造成了大量的非战斗减员,严重地影响了部队的战斗力. 因此,我军开始重视军事应激研究,自“八五”科研计划起,全军的军事医学研究均设立了军事应激的研究,并且取得了一些有重要价值的研究成果.

3军事应激的危险因素

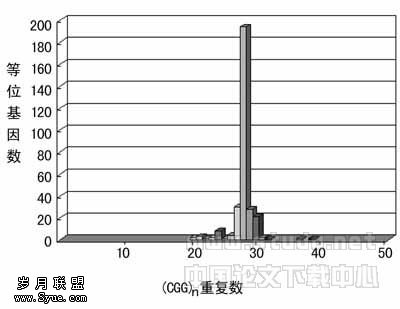

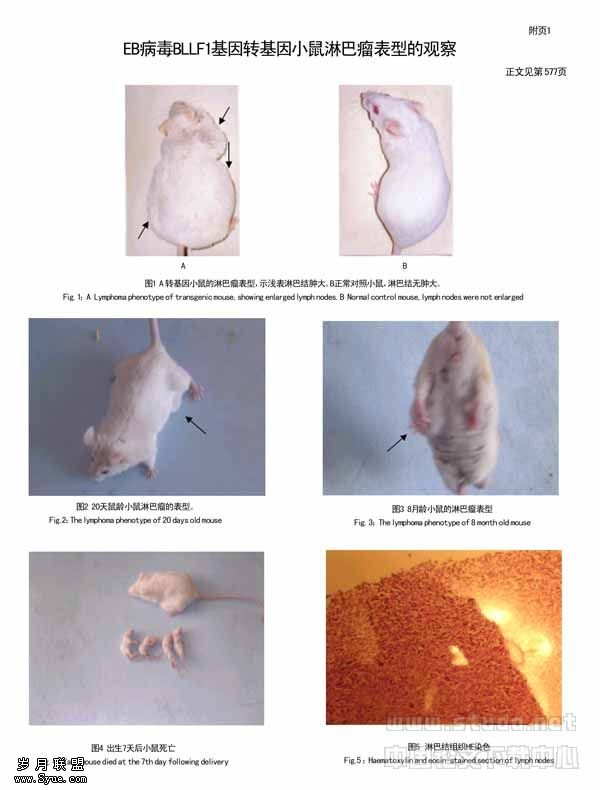

3.1生物学基础关于应激产生的生物学基础一直是心理和生理学专家不断探讨的问题,也是困扰心理学界的一个大问题,时至今日仍然没有一个比较满意的被大家所公认的结论. 主要原因是: 首先情绪研究的难度较大,应激情境的设置常常不能达到实验者的最初目的,因为被试者总是认为“这是实验的安排”,难以真正激起被试者的情绪反应;其次,应激反应是一种非特异性反应,就是说刺激和反应不是一对一的关系;第三,很难预测哪些人在应激情景下会发生应激反应以及哪些人容易产生应激反应. 虽然此领域的研究报道不少,但是大多数研究都是应激后的心理和生理反应,至于什么类型的人容易发生应激反应并对应激障碍做出预测的研究报道就更少. 但是,我们可以通过遗传学研究的结果或根据应激发生后的心理和生理反应推断其生物学基础. 日本东京大学等(2004)对1995年“地铁沙林事件”的 25名受害者的大脑进行研究,其中有9人被诊断患有创伤后应激障碍. 经比较后发现,患者大脑前部带状皮质有萎缩现象,而且病情严重者萎缩症状更加明显. 前部带状皮质位于大脑中心部位附近,与控制恐怖、不快等情绪相关. 这一发现为查明病因、寻找有效治疗方法奠定了基础. 很多的研究发现应激障碍病因中有遗传因素的存在. Connor和Davidson(1997)回顾了两次世界大战时期战斗应激导致创伤后应激性障碍(posttraumatic stress disorders, PTSD)的相关,发现PTSD家庭成员中有很高的精神障碍发病率,包括神经质,酒精依赖,癫痫症,神经衰弱等[9]. Sack等(1995)研究了PTSD发病率的家族模式,发现其后代的发病危险增加了50%. 研究还发现PTSD也与其他精神疾病相关,有抑郁症家族史者的发病率为对照组的2倍,焦虑症为2.4~3.0倍,精神分裂症为3.89倍, 人格障碍为2.4~3.0倍. 唯一的大样本双生子研究(True,1993),越南战争中美军士兵PTSD症状遗传力的估计为0.21~0.37,另一项小样本研究与上述结果较为一致(Skre, 1993). 过去对应激障碍的病理学研究并不充分,一种有效的途径是研究应激障碍的遗传因素对病因的贡献程度. 随着分子遗传技术的,对神经精神疾病的研究进入了分子水平,且取得了一定的研究进展.

3.2生理和心理学因素军事应激障碍的发生与生理和心理因素关系密切,尽管有人认为任何人在强烈应激环境的影响下都会发生应激反应,但具有不同生理和心理特征的个体在发生的频率和程度上还是有差别的.

3.2.1生理学特征个体生理学特征取决于其遗传素质. 传统的应激观点认为,不同个体对任何应激原都会产生非特异的应激反应. 但目前许多研究证实,这种非特异性只具有相对意义. 例如在应激作用下,有些人主要出现胃肠系统的反应;而有些人则出现心血管系统的反应. 有学者认为,遗传决定了个体特异的“生物学程序”,由此形成应激反应的倾向,导致了个体间的差异. 除遗传素质外,年龄、性别、健康状况也影响着应激过程. 研究表明,年龄在25~35岁的官兵比15~25岁的官兵更容易发生军事应激障碍[2]. 士兵暴露在非常困难的环境下,会逐渐耗尽内在的对付死亡威胁的心理资源,这也是引起军事应激的原因之一. 许多军事组织把持续的睡眠剥夺的军事行动看作是引起CSR的重要次级因素. 如果一个人持续1 wk缺乏睡眠,他的作业能力便会逐渐下降;缺乏睡眠可以使单位的作业效率在2~4 d内降到零. 有研究表明,48 h的完全睡眠剥夺可以使大多数的作战单位失去有效运作的能力,即首先失去的是计划能力、准备能力、转移目标的能力和注意分配的能力.

3.2.2心理学特征个体于后天经验中所形成的个性特征和应付方式在应激的产生中具有举足轻重的作用. 人的个性控制着个体对应激原的评价,因此,它从根本上决定着应激是否产生及其程度. 但是,也有研究不支持这一结论,如美国军方,采取各种措施剔除了那些所谓的先天易感素质的人群参加战斗,但结果CSR的发生率并没有降低. 专家们发现勇敢没有所谓的遗传素质,同样CSR也没有所谓的遗传素质. 应付方式是个体为了克服、减弱、忍耐应激原的影响而采取的内部认知机制和外在行为表现,它影响着应激反应的内容,并在较大程度上决定着个体防卫措施的效能. 近年来的研究倾向认为,由评价引起的多种认知因素是应激形成过程中的关键环节. 这些认知因素主要包括事件的预料、事件的控制和事件的分享[10].

3.3军事环境因素军事环境因素是制约CSR的主要因素,其是否构成强烈的心理压力或因此发生应激性障碍与人的认知评价关系密切.

3.3.1生命安全感的丧失在CSR的决定因素上,心理上的弱点与死亡威胁相比,死亡威胁更重要. 在战场上,士兵内心最主要的动机冲突就是生存与责任、荣誉的冲突. 士兵对死亡的恐惧是最常见的而且很难控制,特别是在难以取胜或者环境恶劣、战斗时间延长的情况下. 要否认或忽略这些威胁几乎是不可能的. 虽然在战斗中,对威胁的不同理解可以引起不同程度的CSR,但是实际的威胁和对威胁的主观感觉之间的差别是很小的. 客观现实改变了主观认知,当现实变得更具有威胁性,同时没有足够的资源来处理,没有足够的社会支持时,对威胁的主观感觉就会引起不同水平的应激、焦虑以及无助感.

3.3.2紧张情境的持续持续的紧张情境会造成士兵应激资源的衰竭,社会支持系统、团队领导力和凝聚力崩溃时,发生CSR的危险性就会加大. 应激资源衰竭同时又得不到社会支持的士兵不能应付与日俱增的焦虑,战斗功能就会发生障碍. 一个人失去了适应能力并且不能控制所面对的威胁时,就达到了创伤的临界点,结果人格被无助感和精神错乱所扭曲,之后便会发生CSR或者PTSD. 许多研究发现,CSR并不是随机发生在每个部队单位,而主要集中在遭受敌方剧烈打击的团队内发生[11].

3.3.3社会支持系统在战争环境中,社会支持系统是非常重要的. 社会支持可以作为一个缓冲因素,它能减轻对威胁的主观感受程度,增强应付威胁的能力[12]. 社会支持系统还会帮助我们把一些症状归结为是正常行为而并非病态;社会支持系统还鼓励应激障碍伤员在组织内部发泄. 高水平的团队凝聚力和对领导的信任会带来乐观的情绪,提高生存的希望. 为了安全,士兵会去依靠统帅和战友. 只要士兵相信他的统帅和集体会带领他生存下去,他就会感到安全. 当这种信任受挫时,士兵就会更加焦虑、无助,甚至发怒. 在承受压力的团队里,较高的团队凝聚力和领导力会使平衡向好的方向倾斜,如果凝聚力和领导力崩溃,则会导致大量的CSR的发生. 相反,如果社会支持一直能够作为缓冲系统去支持他的成员应付威胁,英勇行为就会大量出现,CSR的发生率就会很低. 一个士兵在战场上战斗,与其说是为了战胜敌人,倒不如说是为了战友,因为他害怕失去战友,害怕失去战友的支持.

3.3.4强大的压力在战斗中,很多因素会使一个人无法忍受,但是这些因素对CSR的影响是不同的. 研究表明,许多类型的CSR都与强度大、密度大的压力或者单位崩溃有关. 持续性的中等压力可以诱发以躯体症状为主的CSR,偶尔的压力很少引起CSR,但以后续症状为主,如违纪行为和作战能力的丧失. 在高强度的阵地战中会出现大量的CSR病员,这是因为死亡的威胁与无助感相互交织,当战争的天平倾向一方时,失势的一方CSR的发生率将会升高,而得势的一方CSR的发生率就会明显降低. 例如,在斯大林格勒战役的后期,当德军的失败态势很明显的时候,CSR病员发生肢体僵硬、失明、下降等症状的明显升高. 同样,在1973年的埃以战争中,以色列军队在战争初期处于劣势时,CSR的发生率非常高,而埃及军队则只有少数几个人发生CSR;后来优势转向以色列一方时,埃及军队则出现了大量的CSR病员.

4军事应激障碍的防护

4.1个体预防

4.1.1正确面对生活事件生活事件是产生应激的主要因素,也是难以避免的. 对各种各样的生活事件能否正确认识和处理是影响应激障碍发生的重要因素. 实践和研究结果证明,适当强度的生活事件的刺激和影响,对增强个体的适应能力、锤炼坚强的意志有积极作用. 虽然过于强烈的、突发的或持久的重大恶性事件,有可能损害人的社会功能,减低对各种疾病的抵抗力使人的免疫功能下降,造成身体对疾病的易患状态,或者导致心理障碍,但并不是每个人都是按照这样的程序. 因为生活事件对人的影响是不同的,同一事件对不同的人可产生积极的影响也可以产生消极的影响.

4.1.2培养健康的人格人格是决定个体认识问题、处理问题的态度和方法的关键因素. 人格有稳定性的一面,也有可塑性的一面. 军人要充分认识自己人格上存在的问题,利用个性的可塑性特点,努力克服个性中的消极方面,弥补个性中的不足方面. 特别是注意纠正脆弱、退缩、刻板、敌意、冲动、依赖和自傲等不良个性特征.

4.1.3提高心理活动的强度心理活动的强度是指个体对于精神刺激的抵抗能力. 抵抗力弱的人可能因为一次精神刺激而导致精神崩溃,而抵抗力强的人虽然会出现应激反应但一般不会产生过度的情绪反应或行为反应. 这种抵抗力主要是和人的认识水平有关,一个人对外部事件有充分理智的认识时,就可以相对地减弱刺激的强度. 要提高心理活动的强度,就必须提高个人的认识水平,保持理智的头脑,客观而冷静地认识和分析应激情境.

4.1.4提高心理活动的耐受力如果应激性刺激长期存在或反复地出现,久久地缠绕着人的心理,耐受力低下的人就会出现心理异常;而耐受力高的人就会将不断地克服这种精神刺激作为生活斗争的乐趣,当作一种标志强者的象征,甚至可能在别人无法忍受的逆境中做出大的成绩来.

4.1.5增强环境适应力人的心理是适应环境的工具. 适应环境有主动和被动之分,即便是被动适应对人的生活和工作也是必要的. 适应环境就是在环境发生变化时,能够保持心理的适度平衡,情绪不被环境的变化所左右. 与此同时,保持较强的心理自控力和自信心也是适应环境的必要条件.

4.2群体预防

4.2.1加强军人的心理选拔军人的心理选拔要从应征青年的体检开始,在体检基本合格的基础上,安排做能力和心理健康项目的检测. 检测的项目和方法要经过论证和研究,遵循科学、实用、简捷的原则. 心理选拔的主要目的是杜绝心理不健康的应征者参军入伍. 心理选拔是基础性工作,并不是一劳永逸的,而是要在此基础上对官兵进行全方位的动态的监测和观察,及时发现心理障碍者,并对他们做出心鉴定,采取适当的措施予以处理.

4.2.2开展心理卫生心理卫生知识的宣传教育是维护军人健康,降低军事应激障碍发生率的基本方法,也是收效最快的措施. 心理卫生宣传的目的是使官兵了解军事应激和应激障碍的基本知识,并在此基础上自觉地维护自己的心理健康,预防或减少心理障碍的发生. 心理卫生宣传的主要内容有: 人的心理活动形成和影响因素、军人心理健康的标准、军事应激障碍的主要表现及其产生的原因、如何发现心理障碍、预防心理障碍的对策等.

4.2.3建立军事应激的救护体系部队的卫生主管部门要将军事应激障碍的预防和救护列入工作内容,并建立相应的救护系统,配备必要的编制人员专门负责军事应激障碍的防治工作. 一般应在连配备心理卫生员1名,营配备1名心理医师,团卫生队配备心理救护组,师配备心理卫生科. 要建立军事应激干预的专业队伍、军事应激干预的评价标准、军事应激干预的体系和训练方案.

4.2.4心理控制训练心理控制训练的目的是通过系统的心理训练达到心理功能的最大发挥,避免或减少军事应激障碍的发生. 心理控制训练的内容有对事件的认知训练、情绪稳定性训练、意志力训练、协同合作训练、战场应激情境的应对训练等. 心理控制训练既可采用情景模拟训练的方法,也可采用现场训练的方法[13].

4.2.5心理战防御训练高技术战争的特点是以信息战和心理战为主要作战样式,取胜的关键并不取决于武器的优劣和军队数量的多寡,而能否打赢信息战和心理战是关键的因素. 因此,对部队开展信息战和心理战的教育训练应该成为部队的必备科目. 应对心理战的训练内容主要包括心理战的知识教育和应对策略训练.

5军事应激的干预

5.1战场救护的原则部队心理卫生人员对于发生战场应激的官兵的救治应严格遵循“及时、就近和期望”原则. 这样做的目的一是为保持部队的战斗力,二是为了使应激障碍发生者适应战场环境,避免创伤后应激性障碍的发生,维护指战员的心理健康. 对于既有躯体伤又有心理损伤的伤员应注意轻重缓急,优先躯体损伤挽救生命. 采用药物治疗和心理干预相结合的方法.

5.2实施军事应激干预军事应激的干预应遵循心理和生理的协同干预原则、军事应激是正常反应的原则、协作和授权的原则、个性化原则. 对于军事应激障碍的救治,平时和战时要有所区别. 在战时的救治要采取简易、迅速、见效快的心理干预方法,如心理支持法、心理疏导法和心理放松法. 根据战场应激障碍的人数确定是采取集体治疗还是采取个体治疗. 在平时,可采取认知行为疗法、合理情绪疗法、行为矫正疗法,同时配以药物治疗.

5.3认知功能康复训练对应激障碍症状比较重,持续时间比较长,发生了认知紊乱的伤员应进行认知功能的康复训练. 其目的是使他们恢复认知功能,消除感知觉和思维障碍,保持主观世界和客观世界的统一,达到认知、情绪和意志活动的统一,能够参加军事训练和战斗. 具体方法有认知重建训练、自信心重建训练、注意集中训练、心理能量控制训练、表象技能训练、记忆技能训练和创造能力训练等.

5.4适应技能康复训练创伤后应激性障碍患者对环境和社会的适应能力可能会降低,产生焦虑、抑郁、恐惧、愤怒等症状. 他们不但对军事环境难以适应,不能承担军事训练和作战任务,甚至对社会环境也不适应. 因此,对此类伤员除了需进行系统的治疗外,还要进行部队环境的再适应训练. 适应技能的训练项目包括军事环境的认知训练、自我控制能力训练、应付策略训练、人际交往训练和军事技能的巩固训练等.

5.5生理功能训练和适应生理健康状态是预防军事应激障碍的基础. 在对恢复期的应激障碍患者进行康复治疗时必须重视生理功能的训练和适应[14]. 具体的方法是: 矫治各种躯体疾病;制订锻炼计划;补充必要的营养;保证充足的休息和睡眠,避免疲劳和睡眠剥夺的发生.

【】

[1] 李心天. 医学心理学[M]. 北京:北京医科大学协和医科大学联合出版社,1998:143-160.

[2] 皇甫恩. 军事医学心理学[M]. 北京: 人民军医出版社,1996:48-71.

[3] 苗丹民,王京生. 军事心理学研究[M]. 西安: 第四军医大学出版社,2003:28-35,76-86.

[4] Belenky GL, Noy S, Solomon Z. Battle stress: The Israeli experience [J]. Mil Rev, 1985,65:29.

[5] Perconte ST, Wilson AT, Pontius FB, et al. Psychological and war stress symptoms among deployed and nondeployed reservists following the Persian Gulf war [J]. Mil Med, 1993,158(8):516-521.

[6] Bartone PT, Adler AB, Vaitkus MA. Dimensions of psychological stress in peace keeping operation [J]. Mil Med, 1998,163(9):587-930.

[7] James ED, Eduardo S. Overcoming the effects of stress on military performance: Human factors, training and selection [A]//Gal R & Mangelsdorff AD. Handbook of military psychology [M]. England: John Wiley & Sons Ltd. 1991:183-195.

[8] Marcum M, Cline DV. Combat stress reactions in Iraqi enemy prisoners of war [M]. Bull Menninger Clin, 1993,57(4):479-491.

[9] Pereira A. Combat trauma and the diagnosis of posttraumaticstress disorder in female and male veterans [J]. Mil Med, 2002,167(1):23-27.

[10] 皇甫恩. 医学心理学[M]. 西安: 陕西科学技术出版社,1994:86-93.

[11] Friedman MJ. Measurement of combat exposure, posttraumatic stress disordes, and life stress among Vietnam combat veterans [J]. Am J Psychiatry, 1986,134(4):537-539.

[12] 姜乾金. 医学心理学[M]. 北京: 人民卫生出版社,1998:73-92.

[13] 李权超,徐书同. 军事训练心理学[M]. 北京: 军事医学科学出版社,2000:159-199.

[14] 郭试瑜,钱忠明. 心理生理学[M]. 南京: 南京大学出版社,1996:103-111.