新时期小型突发公共卫生事件报道之框架研究(上)——以雅安“10•15青衣江水安全事件”媒体报道为例

关键词: 突发公共卫生事件 媒体报道 框架 舆论监督

[摘要]:

本研究以四川省雅安市“10•15水事件”期间相关媒体报道为样本,较为完整并创新地运用框架分析理论,得出以下结论:在针对该事件的媒体报道中,事发地市级官报较之省级官媒和异地媒体反应略显慎缓,并随之对其他媒体的转载产生了影响;而整体媒介报道中市民话语呈现出边缘化态势,市民话语多以两种装饰性角色出现并作为政府“稳压框架”的功能性补充,传统的危机报道模式历历可见;媒介整体能较为客观、完整地报道事件进程,体现出舆论监督的信息传播功能基本发挥正常,但同时或因受政府“危机公关传播”策略影响,媒体的舆论监督批评、教化功能尚显不足,特别是事发地媒体和媒介尚缺乏问题追究意识。

一、背景与价值

转型期[1]由于“社会结构和信息传播方式等的变化,加之人类尚不能准确地预知和控制所有无序因素,越来越多的突发事件成为具有广泛社会影响的‘公共事件’,并表现出频率高、规模大、危害大、影响深远等特点”,诸如广为人知的“南京冠生园月饼事件”、“松花江水污染事件”、“三聚氰胺奶粉丑闻”等,均表明“突发公共事件的发生正在由‘非常态’转变成为一种‘常态’”[2]。

同时,媒体对重大突发公共卫生事件的关注度也日益升温,并“具有时效性和导向性强、受众广和一定的监督功能等特点”[3]。事故发生后,各级政府及主管部门、事故责任方、事故受害者等利益团体在相关媒体报道中均有不同角度的呈现,由此形成了媒体多元的报道框架,“这些框架彼此竞争,以争取社会大众的认识与支持”[4]。

然而值得我们深思的是,更多的公共卫生事件在转化为重大社会危机之前,是否已经具有某些征兆?针对性的社会预警机制是否已经建立完善?媒体报道是否使得人们对于导致公共卫生事件频频发生的社会深层机制方面的原因引起足够重视?媒体作为社会转型期的“守望者”,其报道的内容和方式对于人们直观认知突发性公共卫生事件有着重要作用,而媒体话语本身亦能引导全社会对于事发原因和事故影响进行有效反思。即,媒体在突发公共卫生事件中的积极作为有助于从源头上规避和减少此类危机事件再发生,降低社会危机处理成本与代价。

2008年10月15日晚8时许,由于位于青衣江上游的两家华能公司所属电站检修放空水库蓄水,大量泥沙进入河道,导致江水流经的四川省雅安市全城较长时间停水,城区13万市民基本饮水呈现危机态势。空前污浊的江水、刺鼻的气味、死鱼漂浮的场景让市民迅速“合理想象”到赖以解决全城饮水需求的青衣江水是否已经被化学污染?突然间大量死鱼漂浮是否是地震前兆?各种流言瞬间蔓延开来。

“10•15水事件”容易让人联想到近年发生的“松花江水污染危机事件”,但无论从波及范围还是影响深远程度上,“10•15水事件”都不能与之并论。笔者将“10•15水事件”定义为新时期小型突发公共卫生事件,并对事件期间相关媒体报道作了较为系统的跟踪,期望此类研究不仅能总从重大突发事故之后的媒体蜂拥报道中获得足够的研究线索,更能居安思危,见微知著,从类似小型突发公共卫生事件之媒体报道中得到必要的启发。

二、理论与方法

本研究主要以新闻框架理论为主要理论基础。框架的概念源自贝特森(Bateson,1955),1974年德国社会学家高夫曼(Goffman)将这个概念首次引入文化社会学。20世纪80年代,这一理论再被引入到大众传播研究中,成为了定性研究中的一个重要观点[5]。人们认为:新闻并非产物,而是客观现实的建构过程,媒体的工作不仅是简单的报道事实真相,更重要的是将新闻组织到各自的框架之中,媒体工作者在处理信息中有着整体性的思考基模,即“新闻框架”。因而新闻报道是“框限”部分事实、“选择”部分事实以及主观的“重组”这些事实的过程[6]。可认为,新闻框架不仅是一种理论视角,还是与“建构”相关的一种方法论。它通过建构被报道对象的公众形象,引导人们对新闻事件认知和理解。

在大众传播学领域中,框架通常被认为具有两方面的属性:一种是名词属性,即框架是待分析的新闻文本;一种是动词属性,即把框架理解成为一系列的动态过程——选择、强调或者重组。也就是说,新闻生产者通过选择、强调或者重组新闻事件、及一系列的框架工具形成新闻的框架,这个框架赋予新闻文本特定的意义,从而影响读者对新闻事件的理解和认知[7]。

学者臧国仁曾经将框架划分为高、中、低三个层次的结构。其中框架的高层次结构,是指对某一个主题事件的定性,即“这是什么事(what’s it that’s going on there)”。高层次的意义经常以一些特定的形式出现,如标题,直接引语[8]。框架的中层次结构为新闻话语分析,根据Allan Bell构拟的新闻文本的话语结构[9],包括如下具体的分析单位:

1.主要事件:由角色与行动组成,是新闻事件的主要内容。

2.口语反应:其他各方对主要事件的言语反应,包括对该事件的评论,预测和评估。

3.来源:本研究把来源分为消息来源和新闻来源。消息来源指新闻中所引述的机构或人物。在任何新闻中,消息来源是塑造框架的重要变量,不同的记者往往会为了支撑自己的说法而寻找不同的消息来源。而新闻来源,指明网站所登载新闻的来源。

4.事件结果:由主要事件引起的非言语后果,包括主要事件的结果或当事人对主要事件采取的行动。

5.评估:记者本人或媒体组织对主要事件的评价。

6.预测:记者本人或媒体组织对主要事件未来的判断。

7.先前事件:距离主要事件较近而与主要事件有间接关系的背景[10]。

框架的低层次结构是指通过使用某些具有感情色彩与社会心理内涵的关键词和具特殊意义的符号呈现文本基调。

本研究将运用新闻框架的基本理论,具体分析和解构雅安“10•15青衣江水安全事件”发生后国内不同媒体的相关新闻报道。

三、设计与分析

新闻框架研究被看作“一个极度混乱的研究领域”[11],属于开放的、多元化的多范式方法论研究视域。本研究以不为理论“异化”为前提,根据既有研究资料灵活选择前文提及的部分指标进行系统研究。

总体思路为:根据新闻框架的名词属性与动词属性之别将研究分为两部分,其中,动词属性研究部分主要从报道数量、编辑强势[12](报道版面)、报道体裁三个指标着手,观量媒体是如何选择、强调与重组信息框架的;而名词属性研究部分则主要通过标题、直接引语等指标分析高层框架如何“定性”事件,通过主要事件、口语反应等指标分析中层框架文本话语,以及通过特殊词、句等符号来研究低层框架文本如何建构文本基调。

样本选择上,考虑到事件本身影响范围较小,样本总体较小,研究者尽力从Google搜索引擎前十页中通过关键词搜索出几十篇相关新闻(文本内容有不同程度重叠者居多),并搜集到部分报道的PDF报版面或报纸原始版面截图,从中遴选出内容基本不重叠的新闻报道19篇[13],作为框架分析的原始素材。事件期间,以上新闻文本被各种媒体纷纷转载,成为整个事件阶段传媒界新闻报道的“母本”(亦即其文本内容充分代表了样本的总体),样本从完整性、系统性、重要性和显著性上均能满足文本选择的信度、效度要求。

第一部分:从新闻框架的动词属性视角

在使用报道数量、编辑强势、报道体裁三个指标之前,有必要先将包含整个事件报道的动态信息流作一个简单梳理,如下:

15日,在泥沙入河死鱼漂浮(15日20时)并导致停水事件(23时)当晚,未搜集到包括网络在内任何媒体的相关新闻报道,网络、广电……整个大众媒体处于集体失语状态。而关于“地震前兆”等各种小道消息通过口口相传、手机媒体在较小范围内(当地居民及其外地亲朋好友中)四处流传。

16日,上午,四川省雅安市市政府应急办率先在其政府网站雅安之窗上发布“重要公告”称“10月15日,由于华能公司所属铜头、雨城电站检修需放空水库蓄水,造成大量泥沙进入河道,自来水公司不能正常制水,造成15日23:00时左右中断供水。预计16日11:30时可恢复阶段性供水。”官方信源开启,处于“熵”态的信息场开始被不断梳整。

当日,四川在线(四川新闻网)紧跟事态进展,连发四篇新闻报道(《华能公司电站放水 泥沙进入青衣江致雅安全城停水》、《雅安副市长:已成立调查组对停水事件进行调查》、《雅安停水事件并非因化学污染 已局部恢复供水》),《雅安青衣江受污染忽然变臭 市区全城停水(图)》(记者亲自到事发地现场采写)并转载《北纬网》稿件《徐孟加:预计18日上午水源质量逐步恢复正常》,首先填补官方消息源渠道。在事发地市级官媒《雅安日报》信息缺位的一整天,事发地所属省级官方新闻网通过图文并茂的形式对事件作了较为完整的跟踪报道。

当日下午1时半,雅安市委书记徐孟加在电视上就断水一事向市民说明情况并致歉。市政府首次借助传统媒体流布事发地市级官方渠道信息。

但遗憾的是,16日整天,市级官媒《雅安日报》鸦雀无声,未作任何新闻报道[14]。市民最为倚重的当地官报——象征政府权威信息源——集体失语,再次为小道消息(谣言)的流传提供了温床,一时间关于“水泥厂爆炸导致水污染”、“地震前兆”等各种小道消息此起彼伏,市民蜂拥抢购矿泉水,各种负面情绪难以避免地在城市上空蔓延[15]。

17日,已经压抑了一天多的市级官媒《雅安日报》爆发式地全面发声,通过《徐孟加就我市突发公共事件造成城区停水答记者问 两电站同时冲沙导致市区停水 青衣江水无其他污染预计18日水源全面恢复正常 》、《行动迅速 处置有效 市民恐慌基本消除》等一、二两个版面共9篇新闻报道,呈现了整个“10•15水事件”大致面貌。这些新闻报道文本即日起很快成为国内各路媒体纷纷转载的重要消息源。

当日,时政都市报《新京报》以《雅安江水受污染全城停水》一文率先开启该事件异地舆论监督先声;而新华社(成都分社)通稿《四川省雅安市区10月17日9时已完全恢复正常供水》被当作中央级政府新闻源被媒体大量转载。

《雅安日报》终于尽展舆论监督功能,而异地舆论监督亦跨出省界,中央级媒体开始关注此事,“致歉”(或“表歉意”、“道歉”)一时成为媒体报道中的关键词[16],“纷纷转载”直接导致“10•15水事件”媒体报道高峰出现。此外,四川新闻网《雅安频道》还出现该事件新闻调查全过程的视频,内含市民代表谴责“市政府反应迟缓”的内容[17];当日手机新闻报亦出现相关报道。

18日,《雅安日报》头版头条登载《雅安市政府和华能宝兴河公司昨日举行新闻记者见面会 华能公司负责人向城区市民道歉 昨日上午9时市区全面恢复供水》一文,作为该报对此事阶段性关注的一个小结。

19日,新华社一篇较为深入的调查报道《凭经验 按惯例 水库电站岁检酿大祸--四川雅安青衣江水安全事件调查 》为“10•15水事件”做了全面,以调查报道的行文方式在澄清事故原因非因化学污染的同时,亦毫不留情指出该市公共管理存在漏洞,并就这点针对水事件作了比较深入的分析。此文再掀转载高峰,新京报网、光明网、新浪网等以《雅安全城停水并非污染事故》为题纷纷转载其缩略版,信息峰值再次回升。之后网路上基本已不再出现更新的报道,此事告一段落。

10月17日,笔者在google中检索关健词,约有6,950项符合雅安+青衣江污染的查询结果;17日下午13:12,约有17,400项符合青衣江+污染的查询结果;而事发后一个多月(11月 21号)再次搜,约有12,300项符合雅安+青衣江污染的查询结果,约有22,000项符合青衣江+污染的查询结果。17日搜索结果陡增说明了这一公共卫生事件的“突发性质”以及媒介整体舆论监督反应较快,而后进入信息平台期,和这一事件本身的影响范围和危害程度有关。

在梳理了“10•15水事件”关键时期(15——19日)主要新闻报道信息流后,对事发期间的代表性报道数量作一个归纳如下表:

(表1)

表注:其中D代表日期(均为2008年10月),M代表媒体,数值为报道(含原创文本和转载文本,不局限于19篇文本样本)出现的绝对数值。其中,《雅安之窗》网站可看作《雅安日报》的准网络版,连同纸版《雅安日报》代表事发地市级官媒;《四川在线》网站代表事发地所属省级官媒《四川日报》的准网络版;《新京报》作为新崛起的时政类“新都市报刊”,可看作异地舆论监督的代表。之后研究将主要沿用这一类别指标,但整个研究的具体数据分析并不僵化于此分类。研究样本既涵盖了地域不同的媒体类别,又涵盖了政党属性不同的媒体,还涵盖了纸版媒体和网络媒体。由于“异地媒体”一栏文本的选取主要考虑了搜集方便,可能影响样本的代表性,降低了研究的效度,即概化到异地媒体文本总体的能力。因此不能将数据作过分推估与解释,但仍能在一定程度上呈现研究价值。

结合图(表1)中不同媒体信息发布的数量和时间可知,三类媒体的报道“强势”此消彼长:由省级官媒首先发声,市级官媒第一反应相对慎缓,异地舆论监督媒体虽倚重事发地官媒信源,但能通过实地采访提出独立见解[18]。据此,已经不能简单地将媒体类型框架为“政党”与“非政党”,从省、市两级官媒不同的反应速度可以看出其中隐含的“政党级别框架”。所以从报道数量上至少可以整理出“政党级别框架”和“媒介属性框架”层面。

“政党级别框架”是指同作为官方媒体,事发地市级官媒和省级官媒的反应有所不同,市级官媒作为市级政府机关的直接喉舌,更可能因易受到“政绩意识”和“地方保护主义”的影响,从而沿袭以阶级斗争为纲时期“内紧外松”的传统传播策略。“所谓‘内紧外松’,是指某些信息只在内部流通让内部紧张行动起来,而对外保密、封锁信息、保持外部平静的氛围……具体表现在,当国内或者国外发生重大事件的时候,以政府为代表的组织内部可能会紧张地开会、磋商并布置行动措施,但广大公众借以获取信息的大众媒体通常会被要求保持沉默,政府也选择沉默。‘内紧外松’使大部分没有特殊信息渠道的公众认为事件没有发生。”[19]在“10•15水事件”中,尽管事发地市级官媒《雅安日报》在17日爆发式发布辟谣信息,但是16日整整一天信息缺位,不能回避和“内紧外松”的信息策略有关,反映了与地方保护主义传统有关的“政党级别框架。

《雅安日报》的准网络版《雅安之窗》较其纸版先声夺人,而就这一新闻事件《四川日报》纸版索性将信息刊载权“让渡”给其准网络版《四川在线》网站,体现出因为媒介属性不同,网络媒体可能被“授予”更大的传播尺度,凸显了“媒介属性框架”。

编辑强势反映了报纸版面吸引读者的程度,也体现了编辑试图通过版面设计对不同稿件重要性进行排序。通常同标题的层数与新闻重要性成正比;而从版序来看,整个报纸靠前的版序,以及摊开报纸来看右边版序通常比左边版序更具有编辑强势;从区域来看,某一版序页面的上半区优于下半区,左半区优于右半区,报头、报眼、头条也体现了比普通区域更大的编辑强势。本研究以此为指标分别选取《新京报》和《雅安日报》几篇相关新闻稿作对比。选用这两个样本主要鉴于既有文本完整性(文本在整个版面的呈现)的考虑。

通过对异地媒体《新京报》的版面分析可见,在17日的报道中,《雅安江水受污染全城停水 电站检修放水,大量泥沙进入青衣江;13万人停水至少12小时》一文采取了主标题加副标题的形式,稿件位于版面左区域,且在报眉之下配以大幅新闻图片,图文面积超过整个版面一半,形成了极大的编辑强势。18日《雅安恢复供水市委书记道歉》一文,则位于编辑强势次于左上区域的右上区域,不再配发图片,文体面积仅占整个版面的1/6大小。而20日《雅安全城停水并非污染事故》一文位于版面最左下方,不配图,文字面积占整个版面的1/7大小。三篇稿件分别位居A24、A15与A19版,均为该报的“新闻——社会”版——整体而言这三日相关报道随事态进展其编辑强势递减。

17日的《雅安日报》头版头条《两电站同时冲沙导致市区停水以》一文以三重标题的复标、配彩图形式,首先抢人眼球;整个头版5篇文稿和5张彩图近整版专题报道,形成强烈的编辑强势。整版主要内容为水事件政府辟谣、相关紧急措施与事态进展。而在翻页第二版中,则用近半版面的文字与一张黑白图片交代了水事件对雅安市民的影响。通过《雅安日报》头版头条主题与第二版编辑强势的强烈对比,“官民框架”历历可见,即同一事件中官方和民间的呈现顺序、强势有着明显不同。18日该报刊登的《华能公司负责人向城区市民道歉》一文同样采用了三重标题、头版头条的强势,但整份报纸仅呈现了一篇相关报道。通过《新京报》和《雅安日报》编辑强势比较分析,又可以看出,一方面,两报对相关事件的关注度都随事件新闻性的消减而迅速消减;另一方面,当地媒体的报道强势明显胜过异地媒体(主要通过“头版头条”和“专题”等形式体现),反映出“地域框架”,即当地媒体和异地媒体对同一事件“新闻价值”持有不同评价。

从报道体裁看,在搜集的19篇原创报道文本中,除异地媒体新华社(成都分社)《凭经验 按惯例 水库电站岁检酿大祸--四川雅安青衣江水安全事件调查 》一文属于深度调查报道以外,其余报道体裁皆为普通的通讯和消息报道,没有出现评论等体裁。

一方面,评论的缺位可能和该事件影响范围有限有关,但事发地官媒《雅安日报》没有刊登一篇相关社评,也反映出其中 “稳压框架”起了作用。“稳压框架”是指官方“通过媒体不断向公众发布权威信息、告知事故最新的处理情况”,“选择并重组对政府形象有利的信息进行报道”,比如“大部分报道的主要内容是围绕着政府对事故的紧急处理和进展”以“增强公众对政府的信任”[20]的危机事件传统的信息管理方式。

另一方面,异地而非当地舆论监督中出现探究事件真相的调查性报道,亦体现出其中的“地域框架”。“地域框架”在此处和报道时间存续期上皆体现了异地舆论监督更具有问题意识和批判意识。展江教授指出:“对于舆论监督来说,允许异地舆论监督至关重要,因为许多重大事件,本地媒体是不敢进行批评监督的。”[21]异地媒体,更具备避开地方保护主义藩篱深入调查事件本质的条件,因此往往能展开更为充分的舆论监督。

第二部分:从新闻框架的名词属性视角

名词属性主要侧重于对报道文本内容进行话语分析。新闻标题选择不同命题作为主旨就形成不同的新闻框架,因此新闻标题可以很直观地显示出不同媒体对主题事件的定性[22]。

在框架的高层次结构中,通过19篇样本稿件标题的分析发现,市级官媒《雅安日报》9篇相关报道中,有6篇标题采用了“行动迅速、处置有效”、“全力保证”、“及时水”、“消除……疑惑”等明显含有 “稳压框架”的正面词汇,2篇中性词汇,仅1篇(《……影响市民生活》)标题呈现负面倾向;省级管媒《四川在线》4篇报道标题文本均呈现中性倾向;异地媒体6篇报道中2篇通过标题中的“凭经验 按惯例”、“险酿大祸”等贬义词凸显出负面倾向,其余4篇呈现中性倾向。

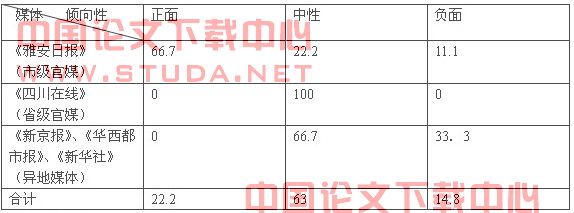

换算成百分比[23]用图表(2)可得到如下呈现:

(表2)

表注:表中数字单位均为%,且数值均四舍五入。

由图表(2)可知,市级官媒在对于新闻事件的定性中,正面倾向性明显,省级官媒采用了更为客观的中性倾向框架,异地媒体对于本次事件(转载除外)基本不持正面倾向——在客观报道的同时,亦发挥出一定的异地舆论监督批评功能。纵向统计来看,中性倾向,即“客观报道框架”占大多数;正面倾向多过负面倾向,即“10•15水事件”中,各媒体报道采用的“稳压框架”比“批评监督框架”更为明显,虽然较为客观的中性文本在报道数量上仍是主体。

在框架的中层次结构中,主要选择消息来源、主要事件等指标进行分析。以消息来源为指标进行中层框架分析,可得下表(3)数据。

表(3)

表注:S代表消息源,M代表媒体。表中数值为19篇文本中三方消息来源出现的人次数。

将消息来源指标结合口语反应指标分析发现,无论是哪类媒体,在消息来源绝对数量上,官方消息源仍占有明显优势,沿用了我国将官方信息作为权威消息源的新闻报道传统;责任方话语多以解释事件原因和承担责任的身份介入;而利益相关的百姓,相对于官方消息源仍然明显处于弱势的话语地位。

通常,消息源是构建新闻框架的一个重要指标。通过交待消息来源,媒体一方面可以表明新闻事实是有根据的,增强新闻的可信度;另一方面对不同消息源的选择,同样也隐含着媒体的态度和立场[24]。

即使表(3)反映了市级官报新闻文本中官、民消息源绝对数值上均等,体现了对于当地来说重大突发公共卫生事件上媒体对民生的关注,一定程度上凸显了“民生框架”。但结合口语反应进行话语内容分析,即可发现市民消息源的角色基本仅具有两种功能,一是对事态过程作无关痛痒的中性描述,一是在事件反应中补充正面话语,即对政府举措作出“反应快速”的正面评价,“书记及时出面,让谣言没有了市场”。然而果真如此吗?事实中,各种谣言仍在事件期间流传,甚至通过短信、等媒体传布到外地。因此,可以认为民间消息源仅仅起到了“装饰性”效果,从消息源指标结合口语反应指标分析来看,又一次凸显了“稳压框架”。

以主要事件为指标进行中层框架分析,可得下表(4)数据。需要说明的是,由于在质化辨识意群的基础上将主要事件进行量化计次,在信度上可能不及简单量化计次法(比如仅记录出现的某一关键词)准确,但这并不影响数据反映大致态势以说明问题。

表(4)

表注:E代表主要事件,M代表媒体。表中数字为已经作过处理的百分比数值(单位均为%,且四舍五入),即比如第一个数字29.3代表“停水进程”作为主要事件在《雅》报所有报道中作为主要事件呈现的比例为29.3%,即前三行数字均为各行的横向加总百分比率;而末行数字由每一列数字纵向加总后再进行横向百分比率得出,代表图表(4)中6个类别的“主要事件”分别占整个“主要事件”的百分比,比如37.1代表“停水进程”作为主要事件在19篇样本中作为主要事件呈现的比例为37.1%。(待续)

[注释]

[1]注:社会转型在社会学上是指从传统农业社会向社会、从自给半自给的产品向市场经济、从封闭半封闭社会向开放社会转变、从乡村社会向城镇化社会、从同质单一性社会向异质多样性社会、从伦理社会向法理社会等的转变。目前学术界一般指我国改革开放以来的社会变迁。见李培林:《另一只看不见的手》,《社会结构的转型》,.中国社会出版社,1992年5月。

[2]胡正荣、李 舒:《突发公共事件报道:新闻媒体实力的全面检验》,2008年06月04日,人民网-传媒频道, http://media.people.com.cn/GB/40606/7341848.html。

[3]颜烨、韩迪,《转型中国安全事故和突发事件曝光于媒体的社会效应分析》,东北师大学报(社会科学版),2005年 03期。

[4]岳璐,曾庆香:《矿难报道的框架研究》,《新闻前哨》,2007年6月。

[5]陈新勇 张红霞:《媒体对重大食品安全事故的报道框架研究——以“三鹿问题奶粉”事件为例》,人民网-传媒频道,2008年11月10日。

[6]张克旭等:《从媒介现实到手中现实——从框架理论看电视报道我驻南使馆被炸事件》,《新闻与传播研究》,1999年第2期,第4页。

[7]陈新勇 张红霞:《媒体对重大食品安全事故的报道框架研究——以“三鹿问题奶粉”事件为例》,人民网-传媒频道,2008年11月10日。

[8]臧国仁等:《新闻媒体与公共关系(消息来源)的互动:新闻框架理论的再省》,陈韬文等主编:《大众传播与市场经济》,香港炉峰出版社,1997。

[9]Allan Bell, The Discourse Structure of News Stoires,In Allan Bell and Peter Garrett(eds.) Approaches to Media Discourse, Blackwell Publishers,1998.

[10]肖洒:《境外中文媒体对中国危机事件的报道研究》,《传媒学术网》,2007-04-23。

[11]注:美国学家恩特曼(Entman)将其概括为“破裂的范式”。见潘忠党:《架构分析:一个亟需理论澄清的领域》,《传播与社会学刊》(第一期),转自http://academic.mediachina.net/article.php?id=5870。

[12]注:编辑强势指版面具有的吸引读者注意的特性。报纸不同的版面或某一版面的不同区域,对读者的吸引力不同,即强势不同。

[13]注:涵盖《雅安日报》、《四川在线》、《新京报》、新华社(成都分社)等19篇当地媒体和异地媒体、网络媒体和纸媒体报道。

[14]注:有知情者透露,16日该报记者作了采访,但“稿件压着,上面还在审”。

[15]注:四川在线(http://focus.scol.com.cn)《雅安青衣江受污染忽然变臭 市区全城停水(图)》一文中这样描述《雅安日报》正式出声前市民的反应:“那些有车族,他们就开起私家车载着水桶、锅盆向郊外奔去。刚刚开了门的商场、超市水架上的矿泉水在迅速减少。急切的人们为购水排队还吵起了架,城区弥漫着焦急、茫然、无奈的气氛……青衣江观景台上拥挤着市民,他们对着浑浊的江水议论着:今天停水我连脸都没有水洗;这水是怎么回事?这江水还能吃吗?……”

[16]注:其中,比如在四川新闻网转载时标题已改为《电站清淤雅安市区停水12小时 市委书记出面致歉》。

[17]注:但此链接现今却再也无法打开。

[18]注:17日,《雅安日报》爆发式新闻报道涌现,到达信息发布峰值,政府官方网站不断更新曝露信息,引起异地舆论监督的关注并成为主要消息源(信宿);截止19日,停水事件基本得到解决后,市级官媒不再作任何后续报道,反倒是异地媒体《新京报》从事件调查全过程的角度对整个事件作了回顾,并提出了自己的独立观点,再次掀起转载小高峰。

[19]钟新:《危机传播研究》第123页,中国人民大学博士毕业,2005年。

[20]岳璐,曾庆香:《矿难报道的框架研究》,《新闻前哨》,2007年6月。

[21]《没有舆论监督难消社会毒瘤 专访中国青年政治学院新闻与传播系教授展江》http://www.takungpao.com:10000/gate/gb/www.takungpao.com:82/news/08/10/09/ZM-972258.htm ,2008-10-9。

[22]陈新勇 张红霞:《媒体对重大食品安全事故的报道框架研究——以“三鹿问题奶粉”事件为例》,人民网-传媒频道,2008年11月10日。

[23]注:因为涉及转载问题很难反映出整个媒体报道的倾向性数据,故本研究特以原创性(内容基本不重叠)文本为对象,计算三类媒体文本中倾向性占每一类文本的比率,并由此可计算倾向性总合。

[24]陈新勇 张红霞:《媒体对重大食品安全事故的报道框架研究——以“三鹿问题奶粉”事件为例》,人民网-传媒频道,2008年11月10日。

[25]注:“按照常规,每年的检修应该在汛期,但今年遇到冰灾、地震,又要保奥运用电,公司一直处于抗灾保电满负荷运转,所以检修工作被迫推迟到10月。10日下午,公司接到通知,电网计划于本月14日至17日对公司的雨城、铜头电站共用的输电线进行停电检修。因两个电站是共线输电,为了不二次停电,只能两个电站同时放水检修。” ……雨城电站位于雅安雨城区,而铜头电站位于雅安芦山县,按照程序,他们只需要上报所在地的水利主管部门备案即可,雅安市有关部门并不知道。 ……“过去多年,公司的检修备案程序也是这样的,作为来讲,已经是完成了相关手续。我们凭经验,在制定放水方案时只考虑了对下游人畜安全的影响,没有考虑到水库淤积泥沙对下游城市饮水安全的影响。加之今年情况特殊,地震造成了大量的山体滑坡进入河道,对水库内淤积的泥沙量估计不足,所以才导致大量泥沙进入青衣江,造成河水浑浊度剧增。” 见《凭经验 按惯例 水库电站岁检酿大祸--四川雅安青衣江水安全事件调查 》,新华网http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/20/content_10220880.htm。

[26]《置评:应高度警惕安全事故报复性“井喷》,中国江西网,http://china.ynet.com/view.jsp?oid=43454304。

[27]胡正荣、李 舒:《突发公共事件报道:新闻媒体实力的全面检验》,2008年06月04日,人民网-传媒频道, http://media.people.com.cn/GB/40606/7341848.html。

[28]陈力丹、陈俊妮:《松花江水污染中的信息流障碍分析》,《新闻界》,2005年第6期。

[29]《民意新管道 执政新模式 胡锦涛肯定网络民意合法性》,中国人权网,2008年6月22日,http://www.humanrights.cn/cn/zt/xwgzrd/2008/wlmyztc/t20080622_356712.htm。

[30]胡正荣、李 舒:《突发公共事件报道:新闻媒体实力的全面检验》,2008年06月04日,人民网-传媒频道, http://media.people.com.cn/GB/40606/7341848.html。

[31]陈力丹、陈俊妮:《松花江水污染中的信息流障碍分析》,《新闻界》,2005年第6期。

[]

1,李培林:《另一只看不见的手》,《中国社会结构的转型》,.中国社会科学出版社,1992年5月。

2,胡正荣、李 舒:《突发公共事件报道:新闻媒体实力的全面检验》,2008年06月04日,人民网-传媒频道, http://media.people.com.cn/GB/40606/7341848.html。

3,颜烨、韩迪,《转型中国安全事故和突发事件曝光于媒体的社会效应分析》,东北师大学报(哲学社会科学版),2005年 03期。

4,岳璐,曾庆香:《矿难报道的框架研究》,《新闻前哨》,2007年6月。

5,陈新勇 张红霞:《媒体对重大食品安全事故的报道框架研究——以“三鹿问题奶粉”事件为例》,人民网-传媒频道,2008年11月10日。

6,张克旭等:《从媒介现实到手中现实——从框架理论看电视报道我驻南使馆被炸事件》,《新闻与传播研究》,1999年第2期,第4页。

7,臧国仁等:《新闻媒体与公共关系(消息来源)的互动:新闻框架理论的再省》,陈韬文等主编:《大众传播与市场经济》,香港炉峰出版社,1997。

8,肖洒:《境外中文媒体对中国危机事件的报道研究》,《传媒学术网》,2007-04-23。

9,潘忠党:《架构分析:一个亟需理论澄清的领域》,《传播与社会学刊》(第一期),转自http://academic.mediachina.net/article.php?id=5870。

10,钟新:《危机传播研究》第123页,中国人民大学博士毕业论文,2005年。

11,《没有舆论监督难消社会毒瘤 专访中国青年政治学院新闻与传播系教授展江》http://www.takungpao.com:10000/gate/gb/www.takungpao.com:82/news/08/10/09/ZM-972258.htm ,2008-10-9。

12,《凭经验 按惯例 水库电站岁检酿大祸--四川雅安青衣江水安全事件调查 》,新华网http://news.xinhuanet.com/newscenter/2008-10/20/content_10220880.htm。

13,《置评:应高度警惕安全事故报复性“井喷》,中国江西网,http://china.ynet.com/view.jsp?oid=43454304。

14,陈力丹、陈俊妮:《松花江水污染中的信息流障碍分析》,《新闻界》,2005年第6期。

15,《民意新管道 执政新模式 胡锦涛肯定网络民意合法性》,中国人权网,2008年6月22日,http://www.humanrights.cn/cn/zt/xwgzrd/2008/wlmyztc/t20080622_356712.htm。

16,Allan Bell, The Discourse Structure of News Stoires,In Allan Bell and Peter Garrett(eds.) Approaches to Media Discourse, Blackwell Publishers,1998.