市场信用的民商法规制

内容简介: 民商法是调整平等主体间财产关系和人身关系的规范,作为市场的基本法,体现对信用的要求和维护,其制度本身就是建立在平等、诚信的基础上。可以说在各个部门法中,民商法对信用秩序的调整最为直接、具体,民商法直接指向民事主体的具体民事行为,约束失信行为,维护信用秩序。而信用权与名誉权、信用权与商誉权、信用权与隐私权的清晰分界对于信用立法不可或缺。

Civil and Commercial Law adjust equality are the main inter-property relations and personal relations, legal norms, as a market economy, the Basic Law embodies the demands of credit and maintenance, the system itself is built on equality, on the basis of good faith. It can be said that the law in every department, Civil and Commercial Law of credit adjust the order of the most direct, concrete, Civil and Commercial Law directly to the main civil specific civil acts, dishonesty acts of binding and maintaining credit order. The rights and reputation of credit, credit rights and the right to goodwill, credit rights and privacy of clear boundaries for the Legislative indispensable credit.

一、诚实信用原则

民商法以诚实信用原则贯穿整个制度,对维护保障市场信用机制的正常运行居功至伟。诚实信用原则既是一项道德准则,也是法律规范和道德规范的有机统一。诚实信用原则的宗旨,是维护社会秩序,当然也包括经济秩序。诚实信用原则要求市场主体交易时,要恪守信用,讲求信用,诚实不欺,在不损害他人利益与公共利益的前提下,以善意的方式追求个人利益,不得滥用权利。当事人在法律和合同没有规定或规定不明的情况下,应当以诚实守信的方式履行义务。

民商法之所以将诚实守信的道德规范作为基本原则,源于诚实守信是最基本的商业道德,只有诚实守信,才能保证交易活动的有效进行,形成稳定的商业信用乃至市场信用。同时,诚实守信也是交易当事人维持彼此信用关系的商业道德,是市场行为主体的最低标准。虽然按这一标准,并不能使每个参与交易的行为人品行高尚,但没有这一规范,就会连最起码的交易都无法正常进行。在世界各国民事立法与司法实践中,诚实信用原则被作为民事活动的帝王条款而广泛采用。

民商法主要通过以下制度维护和保障市场信用:

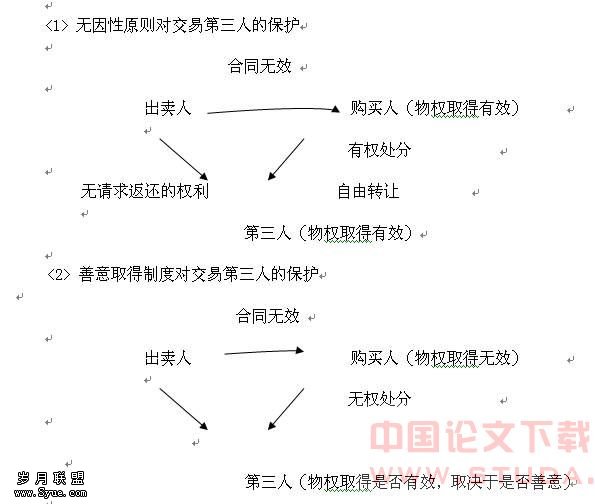

其一,物权、商标权等制度。民商法通过物权、商标权等制度,确认有形资产和无形资产的真实归属,将社会价值内部化为个人利益,发挥产权的激励作用,实现法律定纷止争的价值目标,确保市场交易的安全。归属明晰的财产是市场交易的起点和市场信用的基础,也是信用成为财产性权利的前提。

其二,契约制度。民商法通过契约制度实现市场交易的自由、公平和正义。契约制度是司法的灵魂。全部的社会生活要利用它、依靠它。由于有了明示的或默示的契约,才产生了所有的权利和义务、所有的责任和法律,由于现实中的买卖活动一般都在时间和空间上分离,因此要求市场主体诚实守信,交易各方通过合同明确各自的权利和义务。合同法是法律体系中典型的维护市场信用的法律制度,是保障市场信用的直接利器。合同法通过合同的效力制度、转让制度、解除制度、违约责任制度、缔约过失制度、解释制度等一系列相关制度设计,对交易各方在合同订立和执行过程中的诚实信用加以规制,进而加强对市场信用的保护。

其三,担保制度。民商法通过担保制度强制提高市场主体信用度,弥补市场信用基础的欠缺,减少交易成本尤其是减少主体间的信用考察时间,提高市场交易安全系数。担保制度通过将人的担保和物的担保相结合、约定担保与法定担保相补充,依靠债务人或第三人的财产或信用有力的保障债权人债权的实现。

其四,法人制度。民商法通过企业法人制度规范企业法人行为,鼓励守信行为,处罚失信行为。公司法确立的揭开公司面纱制度和股东代表诉讼制度,对于维护债权人利益和市场信用秩序有着不可替代的作用。

其五,破产制度。民商法通过破产、清算制度以及重整制度对企业进行破产清算或重整,防范潜在的信用危险,增强社会的信用观念,维护正常的市场信用关系。

其六,侵权责任制度。民商法通过对各种民事侵权行为的界定和制裁,维护市场信用关系,修复因侵权而损害的市场信用,维护市场秩序。

民商法虽以信用为基础,但从现行民商事立法看,并未直接规定信用权,而是讲信用权分散到各个具体民事权利中加以保护。其中,最能够体现信用权的民商事权利为名誉权和商誉权,最可能与信用权相冲突的是隐私权。

二、信用权和名誉权

迄今为止,信用权尚未成为我国民商法上的一项法定权利,而只是被民法学说界定为一项民事权利。民法学者对于信用权有着大同小异的认识,认为信用权是指因为公民和法人在社会活动中尤其是商事活动中履行义务的能力水平、诚信态度获得他人信赖认可而享有的一种权利。在《中华人民共和国民法典(草案)》的人格权部分,有这样的表述:“人、法人享有信用权,禁止用诋毁等方式侵害自然人、法人的信用;征信机构应当客观公正的收集记录,制作保存自然人、法人的信用资料,合理使用并依法公开信用资料;自然人法人有权查阅、抄录或复制涉及的信用材料,有权修改与事实不符的信用资料,等等。”关于信用权的权能,学界认为主要包括信用的保有权和使用、收益权。

名誉权是一项内容复杂的人格权,包括自然人的品行、思想、道德、才能以及法人和其他组织的生产能力、经营状况、履约态度等的综合评价。民商法将名誉权确认为具体人格权的一种,在法律上予以充分的保护。我国学者认为,名誉权有广义和狭义之分。狭义之名誉权,乃指人以其在社会上就品德、能力、功绩等应受相当之评价为内容的权利,亦即人就其社会评价所得享受之权利。而广义名誉权,则除上述狭义名誉权外,尚包括信用、贞操、隐私等为内容之权利,可谓为除生命、身体健康、姓名诸权以外之人格权。可见,信用权包含于名誉权之中。

随着社会的和人权意识的不断膨胀,一些人格利益逐渐从名誉权中独立出来,成为与名誉权并列的独立的人格权利,信用权和隐私权就是其中的代表。信用权与名誉权虽然相通,但仍然存在较大差别。由于信用针对名誉无法涵盖的民事主体的经济能力,因而信用从名誉中独立成新的人格利益。台湾地区为适应社会发展,1999年修订后的债编第195条第1款规定,“不法侵害他人之身体、健康、名誉、自由、信用、隐私、贞操,或不法侵害他人人格利益而情节大者,被害人虽非财产。”这里,信用与名誉已经各自独立,并被列为人格利益的组成部分。

在我国现行法律体系中,没有部门法单独而明确地规定信用权的范围和保护方式,民商法的表述通常以名誉权代替信用权,在司法实践中亦是如此。但是信用权与名誉权的内容仍有较大的差异:

第一,权利客体不同。信用权的客体是信用状况,信用是市场主体以一定财产为基础,履行法定义务和约定义务的状况。而名誉权的客体是名誉,名誉是关于一般客体的综合评价,包括品行、道德、才能、经营能力等方面,客体的范围比较宽泛。名誉权保护本人的社会评价,而信用权保护他人对自己的信赖因素。但是,二者各自具有自己独特的性质和内容,“以财产为基础”的内容早已超出了名誉的外延,成为信用与名誉的最大区别。

第二,权利性质不同。信用权虽然属于人格权,但却包含明显的财产利益因素。因为信用权直接反映了主体经济能力,故而信用利益包括精神利益和财产利益。而名誉权却不直接关系财产利益,谈不上利益的支配权。法律对于名誉权的保护目的在于使对受害人的社会评价不因他人的非法行为而降低,以维护民事主体在社会中的地位和尊严。虽然侵犯名誉权也可能造成受害人的财产损失,但这种损失只是侵害行为的间接结果,并不一定导致财产损失。反之,侵害信用权会带来直接的财产利益损失。

第三,载体不同。信用以信用信息为权利客体的载体,即信用可以体现为信用记录或者信用等级证书,通过专门的机关或机构记录和评估,具有较强的公信力。名誉虽然是具有人格价值的社会评价,但不能具体量化而略显主观,主要体现于人们的观念之中。

第四,侵权行为方式不同。侵害信用权的方式主要是诋毁、歪曲、非法使用,直接针对他人的信用。侵害名誉权的行为主要是侮辱、诽谤,旨在贬低他人人格,毁损他人名誉。故而,侵害名誉权的行为往往同时损害信用权,但损害信用权的行为却不一定损害名誉权。

三、信用权与商誉权

我国民商法学界认为,商誉权是民事主体对其在工商业活动中所创造的商誉享有利益并排除他人非法侵害的权利。然而,如果将商誉权定义与对商誉的理解相一致,商誉权是指商事主体对其所具有的综合素质在社会上获得的相应信赖与评价而享有的保有、维护和利用的权利。

在我国现行民商法中,信用权与商誉权的性质已经趋同,都是一种无形财产权,而商事主体的信用权实际上已为商誉权所包含。但二者之间还是有区别:

第一,主体不同。信用权主体为民商事主体,而信誉权的主体为商事主体。民事主体包括人、法人,以及不具有法人资格的其他组织,乃至于国家。商事主体是参加商事活动,享有权利并承担义务的人。商事主体从事经营活动,而民事主体却不一定都从事经营活动。商事主体都享有商誉权,而不从事经营活动的民事主体就不享有商誉权。但无论民事主体还是商事主体都享有信用权。

第二,客体不同。商誉权的客体是商誉,例如,《反不正当竞争法》第14条规定的商业信誉和商品信誉。实际上,商誉权的客体是顾客对商事主体的综合经济素质评价。对于信用权的客体,有人认为是信用和信用利益,有人认为是信誉,还有人认为是资信利益。本文认为,信用权的客体是信用状况,信用权是基于主体信用状况的征集、流转、使用而产生的权利。

第三,内容不同。对于信用权的内容,目前学着看法基本一致,认为信用权的内容包括资信利益控制权、资信利益利用权和资信利益维护权等三项,只不过学者将“资信利益利用权”称为“信用利益支配权”。对于商誉权的内容,到目前为止,尚无学者对其进行概括。从权利内容上,难以做到对信用权与商誉权的明确区分。[1]

四、信用权与隐私权

为了增加市场信息对称性,减少交易风险,维护市场经济秩序,公开信用信息已成为时代的要求。信用信息公开是构建市场信用体系的本质所在。但是,信息公开与隐私权的自控性、保密性出现冲突。

我国《民法通则》没有明确规定对隐私权的保护,而在最高人民法院《关于贯彻执行<中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》中,采取了变通方式,规定对侵害他人隐私权,造成名誉权损害的,认定为侵害名誉权,追究民事责任。1993年最高人民法院在《关于审理名誉权案件若干问题的解答》中,更加明确了对隐私权的保护。我国《民事诉讼法》第120条、《刑事诉讼法》152条和《行政诉讼法》第45条都规定:“有关个人隐私的案件不公开审理”。其他法规中,如《妇女权益保障法》第39条规定:“妇女的名誉全和人格尊严受法律保护,禁止用侮辱、诽谤、宣扬隐私等方式损害妇女的名誉和人格”。《未成年保护法》第30条规定:“任何组织和个人不得披露未成年人的个人隐私”等等。

在社会中,信用资料已不再完全属于个人隐私。虽然我国的《民法典(草案)》在人权法第一编中,规定了自然人享有隐私权,禁止以窥探、窃听、刺探、披露等方式侵害他人的隐私,但并不能妨碍依据法律强制性规定,对于关乎公共利益和市场秩序的信用信息的披露。在个人信用证集中,征信机构可以通过各种合法渠道收集相关信用资料。世界各国在信用信息的相关法律规定中都注重对隐私权的保护,以防止信用信息的征集和利用影响正常的社会生活。美国十六项生效的信用管理的相关基本立法,目标都集中在规范授信、平等授信及保护个人隐私权方面,规定了对信用信息的知情权和信用信息的法定调查程序。因此,我国应当在立法中平衡对信用征信和信息披露过程中公众知情权与隐私权的关系。

:

[1]吴汉东. 论商誉权[N],法学,2001,(3)。

[2]杨立新. 侵权法论(下)[M],吉林人民出版社,2000,(78)。

[3]吴汉东. 论信用权[N],法学,2001,(1)。