试论我国动产抵押制度的缺陷——兼评《物权法》第188条之动产抵押登记对抗主义

内容简介: 动产抵押的制度设计打破了传统物权法上“不动产抵押——动产质押”的二元化担保物权格局,并给传统物权公示方法提出了挑战。传统的动产占有或交付之公示制度已无法起到公示作用,登记的公示方法转而延伸到了动产抵押权上。我国新颁布的《物权法》统一采登记对抗主义的动产抵押公示效力;而登记对抗主义的症结在于,该公示方法及效力导致传统动产物权变动规则体系的分裂。本文通过检讨动产抵押的公示制度来管窥该制度的先天缺陷,并通过制度比较,建议在未来的我国立法中,废除动产抵押,转而规定让与担保来发挥其制度功能。

The system of chattel mortgage has not only changed completely the pattern of security interests in the traditional real rights law, which holds the dualism of ‘immovables-mortgage’and‘movables-pledge’, but also challenges the publication method of the traditional property law. Since possession or delivery of chattel can’t take its effect, registration has been applicable to chattel mortgage. The new promulgated Real Rights Law of People’s Republic of China makes the stipulation of registration antagonism of chattel mortgage, which destroys the traditional chattel variation system. Since chattel mortgage has its inherent defect, the author of this paper suggests Chinese legislation supersede entirely chattel mortgage with the system of alienation guarantee.

动产抵押制度在罗马法时代即已存在,但在当时被视为是一种危险的制度,随着物权公示公信法定原则的确立,以《法国民法典》为代表的近代民法典,在制度设计上抛弃了动产抵押制度,以维持传统物权法上“不动产抵押——动产质押”的二元化担保物权格局。为适应融资的需要,以日本和我国地区“民法”为代表的民法,针对特定动产,开始以特别立法的形式承认动产抵押制度。1995年颁布的《中华人民共和国担保法》(以下简称《担保法》)、2000年最高人民法院通过的《关于适用<担保法>若干问题的解释》(以下简称《解释》)以及2007年开始实施的《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)都规定了动产抵押制度,使我国抵押制度突破了传统抵押制度对典型担保的设计,抵押权的客体延伸到动产的领域。但是,由于体例的安排未臻完善,该制度在理论上产生了许多难以逾越的障碍,本文试从公示制度着手管窥该制度的缺陷。

一、大陆法系各国立法对动产抵押制度的不同态度

罗马时代的抵押制度,其标的物多限于不动产,虽然动产抵押制度在当时也初露端倪,但对于动产设定担保,多设立质权担保。近代大陆法系各国基本沿用了罗马法的这种担保设计体系,构建了以土地为中心的抵押权制度。如1804年的《法国民法典》第2114条规定:“抵押权,是指对用于清偿债务的不动产设定的一种物权”;第2119条进一步明确规定:“不得就动产设定抵押权”。在《德国民法典》、《瑞士民法典》、《日本民法典》以及我国民国时期的民法中,也均持动产仅得质押,不得抵押的态度。[1]其中,《德国民法典》在担保物权制度的设计上,将不动产担保与动产担保严格区分开来,不动产担保以“抵押权”为原型,抵押权是一项不以占有的移转为要件的土地上的物权性负担,故典型的动产担保只能采取质权的方式设立,且必须移转担保物的占有。简言之,德国的立法与学说也不承认动产抵押制度的存在。可见,动产只能质押不能抵押,这是近代法所确认的选择。[2]

而为了融资的需要,从1933年起,日本开始以特别法的形式,先后制定了《农业动产信用法》(1933年)、《机动车抵押法》(1951年)、《飞机抵押法》(1953年)和《建筑机械抵押法》(1954年)等四部动产抵押法,从而正式确立了动产抵押权在日本担保物权制度中的地位。[3]但是日本立法对动产抵押物的范围进行了严格的限制:除以上四部动产抵押法所规定的动产可以设定动产抵押外,其他动产性质的财产若用占有改定的方式设定担保,则只能采用让与担保的形式。[4]我国台湾地区于1963年,通过效仿美国《统一动产抵押法》、《统一附条件买卖法》和《统一信托收据法》,制定了《动产担保交易法》,该法规定了包括动产抵押在内的三种动产担保形式。

大陆法各国民法典最初设计担保物权时,之所以以不动产为抵押权的标的,动产为质权的标的,是因为二者的公示方法截然不同,不动产抵押以登记为公示方法,而动产质权以占有为公示方法;由于在物权法领域确立了物权公示原则,继而形成在动产物上只能设定以转移占有为标志的质权,抵押权的客体仅限于不动产这一传统物权法格局。而以日本为代表的部分大陆法国家学者认为,工商企业以动产担保融资的最大障碍是必须转移担保物的占有,如果立法能够突破民法典对抵押标的的限制,允许像机械器具、汽车等以不转移占有的方式实现担保化,则上述问题将迎刃而解。[5]台湾地区设立的动产抵押也是专为工商企业和农民向银行贷款而设。由此可见,动产抵押制度是日本和我国台湾地区,为了实现让与担保的成文化而做出的立法努力,事实上,日本的动产抵押制度就是从动产让与担保制度演变而来,是让与担保制度的成文化形式,让与担保的议案曾多次在日本国会提出讨论,但均未获得通过,不得已采用了动产抵押这种让与担保的变态形式。[6]

二、我国立法对动产抵押制度的接纳及其缺陷

(一)我国立法对动产抵押制度的接纳

我国1995年颁布的《担保法》、2000年最高人民法院通过的《关于适用<担保法>若干问题的解释》以及2007年开始实施的《物权法》都规定了动产抵押制度,这不仅使抵押权的客体延伸到了动产的领域,而且使我国抵押制度突破了传统抵押制度对典型担保的设计。

但是,对于一般的动产抵押,存在公示方法及效力上的困扰。我国《担保法》时期对动产抵押兼采登记要件主义和登记对抗主义的立法例:

(1)对于航空器(非《民用航空法》所调整的航空器)、船舶(非《海商法》所调整的船舶)、车辆等运输工具和企业动产设定抵押的,采登记要件主义[7],非经登记,抵押不生效力。

(2)以《海商法》所调整的船舶,以及以《民用航空法》上所调整的航空器设定抵押权的,抵押合同生效,抵押权即设定,但未经登记,不得对抗第三人[8]

(3)以个人、事业单位、社会团体和其他非企业组织所有的机械设备、牲畜等生产资料、个人所有的家具、家用电器、金银珠宝及其制品等生活资料、其他除《担保法》第37条和第42条规定之外的财产设定抵押的,抵押合同生效,抵押权设定,但未经公示不得对抗第三人。[9]

《物权法》已于2007年3月16日经十届全国人大五次会议通过,并已自同年的10月1日起施行。该法就不动产物权的变动原则上采登记生效主义(《物权法》第14条),例外情形下采登记对抗主义(《物权法》第129、158条);就动产物权原则上采占有/占有的交付为生效要件,例外情形下采登记对抗主义(《物权法》第23、24、188、189条)——主要是针对船舶、航空器和机动车等价值较高的动产的物权变动和企业、个体工商户、农业生产经营者就其特殊动产所设定的浮动抵押等,即抵押权的取得并不以登记为要件,抵押合同生效即可创设抵押权,但是,只有在登记的情况下才能够使得抵押权具有对抗善意第三人的效力。就物权的公示方法看,《物权法》新亮点之一便是就动产抵押统一采登记对抗主义的立法例,取代了《担保法》时期的对动产抵押登记效力的两分法——部分为登记生效主义,部分为登记对抗主义。

由于我国立法中,在抵押权设定的标的物上,按照不动产和动产的不同性质来确定其设定抵押的不同规定,导致不动产抵押和动产抵押的关系没有理顺,从而造成抵押权制度存在一系列弊病:

其一,抵押权公示的方法问题。按照传统的物权理论,不动产抵押权以登记为其公示方法,以不移转担保物的占有为特征;而动产由于其具有可移动性的特点,客观上无法通过登记的方式对动产上设定的权利予以公示,所以,通常对动产设定担保采取设立质权的方式,以交付为其公示方法,以移转担保物的占有为特征。而动产抵押权从登记的角度看,属不动产物权的范畴;从抵押物的角度看,又属动产物权。鉴于此,将动产纳入抵押权标的物的范畴,打破了传统民法关于不动产与动产的划分,给动产抵押的公示方法提出了新的问题。

其二,对于种类庞杂、交易频繁、移动性强而又本无登记制度的众多动产而言,设定抵押时,采用登记的方法能否达到公示的效果,也是一个值得探讨的问题。

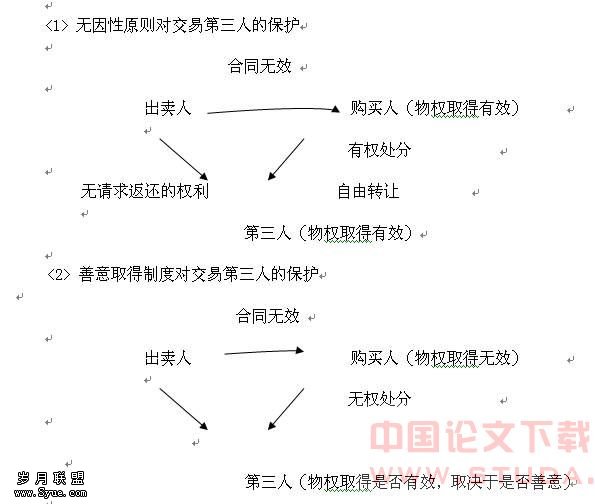

其三,动产抵押权的承认,导致抵押权的可靠性维护和交易安全的保障之间发生剧烈的矛盾冲突,如何避免抵押人擅自对抵押物作出有损于抵押权的处分,又如何保障善意第三人的交易安全利益,实难兼得。[10]

(二)检讨动产抵押的登记对抗主义——以台湾地区立法为例的解读

动产抵押登记,又称动产抵押权登记,是指登记机关根据当事人的申请,依照法定程序将动产抵押权的设定、变更、终止等记载于特定的抵押登记簿上的行为。动产抵押登记的首要功能是为了实现社会活动中“动的安全”,即交易安全,另外还能强化担保效力、预防纠纷,使欲就某项财产发生关系的第三人,也应为了自己的利益而尽适当的勤勉之责去查看登记簿,并得依登记顺序的先后决定相应的抵押权间效力的先后。[11]

抵押权登记的效力,是指经登记机构登记后的担保利益对相关当事人(包括抵押权当事人、善意第三人等)所产生的实际作用。我国《担保法》时期对动产抵押登记的效力规定不统一,采的是公示混合主义,即有采取登记生效主义的,有采取登记对抗主义的,且具体动产适用的效力区分缺乏法理上的依据。对我国《担保法》关于动产抵押登记效力的不同规定,必然增加法律适用的冲突,并非理性选择。新颁布的《物权法》新亮点之一就是对动产抵押统一采登记对抗主义的立法例,我国《物权法》第188条规定:“以本法第一百八十条第一款第四项、第六项规定的财产或者第五项规定的正在建设的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押合同生效时发生效力;未经登记,不得对抗善意第三人。”第189条规定:“企业、个体工商户、农业生产经营者以……动产抵押的,应当向抵押人所在地的工商行政管理部门办理登记。抵押权自抵押合同生效时发生效力;未经登记,不得对抗善意第三人。”由于《物权法》第178条明确规定:“担保法与本法的规定不一致的,适用本法。”表明当某一担保物权问题《担保法》与《物权法》规定不同时,以《物权法》为准。因此,目前我国立法对动产抵押制度的公示效力采登记对抗主义。

在比较法上,美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、中东欧诸国、越南等均采取登记对抗主义。[12]登记对抗主义既蕴含了私法自治的精神,又为抵押权人提供了足以保护自身利益的手段,同时又不至于使第三人遭受无辜损害,对各方利益的保护可谓相当周到。“实行以来,未见重大弊端,尚难谓非妥善之制度。”[13] 然而,动产抵押权以登记为其法定公示方法,这将对传统物权法的公示、公信原则提出挑战。而在采登记的公式方法的同时,在不动产抵押公示效力,采用登记要件主义;而在动产抵押的公示效力上,采取登记对抗主义。这样,就出现了同一种类的物权,即抵押权,都采用登记的公示方法,但是公示效力却不同。我国地区的立法也存在这样的尴尬处境。

我国台湾地区的立法在抵押权登记的效力问题上,存在两种截然不同的立法态度。对于不动产抵押而言:依照台湾“民法典”第758-759条的规定,不动产物权之变动,非经登记不生效力或不得为处分。至于登记对于第三人的效力如何,“民法典”虽未作规定,但依台湾“土地法”第43条的规定:“依本法所为之登记,有绝对效力。”所谓“绝对效力”,依台湾“司法院”的解释,就是赋予登记以公信力。[14]由此可见,台湾“民法典”对于不动产抵押权的公示,采登记要件主义,并赋予登记以公信力。而对于动产抵押而言:依照台湾“动产担保交易法”第5条的规定:“动产担保交易,应以书面订立契约。非经登记,不得对抗善意第三人。”从该条规定可以看出,台湾立法对于动产抵押的公示,采登记对抗主义,解释上亦认为,此项作为对抗要件之登记,不具有公信力。[15]这样,在我国台湾地区的立法中,就出现了同一种类的物权(即抵押权),都采用登记的公示方法,但是公示的效力却不一致的情形。其“民法”对不动产抵押采登记要件主义,而其“动产担保交易法”却对动产抵押采登记对抗主义。这种立法例给台湾地区动产抵押制度的实践带来了一系列的问题,具体表现在:

(1)动产抵押所担保的债权范围,如果抵押合同的约定与登记簿上的记载不一致,究竟以抵押合同的约定为准?还是以登记簿上的记载为准?

(2)动产抵押标的物的范围,如果抵押合同的约定与登记簿上的记载不一致,究竟以抵押合同的约定为准?还是以登记簿上的记载为准?

(3)动产抵押采登记对抗主义,未经登记,不得对抗善意第三人?该“第三人”的范围如何界定?是指不得对抗已登记的抵押权人呢?还是也包括未登记的抵押权人和普通债权人呢?[16]

综上,动产抵押制度在有其积极意义的一面外,也存在诸多的负面效应:

首先,该制度的设立,对既有物权制度的物权法定主义原则及不动产与动产公示方法、公示效力规定产生极大冲击,甚至危及物权制度与体系的逻辑性、一致性和严密性。动产抵押制度造成动产在设定抵押权和所有权转移时公示方法的不同,引起公示制度在逻辑上的混乱。

其次, 对于一般的动产抵押,确实存在公示方法上的缺陷。一般人对动产都信赖占有和占有的移转,即交付,而抵押权的基本特征就是不移转抵押物的占有。在交易中,即使当事人尽到必要的注意义务,也很难察觉该交易动产之上存在抵押权的负担,虽然《物权法》规定了不登记不得对抗善意第三人,然而,第三人善意的判断的具体标准是什么不得而知,交易中很可能会危害第三人的利益,危害交易安全。

三、废除动产抵押制度,转而规定让与担保制度

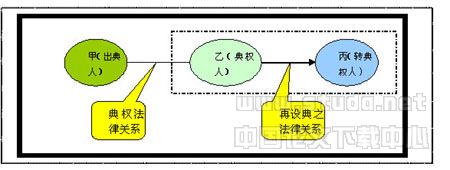

关于我国已存动产抵押制度存废的争议,我国学者主要持两种对立的观点。有学者认为,动产抵押与让与担保在我国没有共存的空间,没有共存的必要,也没有共存的平台,动产抵押制度的存在将使我国的司法实务在抵押权的公示效力问题上遇到障碍。因此主张,废除动产抵押制度,用让与担保制度取而代之[17]。让与担保是大陆法系国家经由学说引导,判例确定其合法性而起来的由习惯法加以调整的非典型担保方式,是指由债务人或第三人为担保债务的履行,将担保物的权利移转于担保权人,在债务清偿后,担保物返还于债务人或者第三人,在债务不履行时,担保权人可以就担保物取偿。自罗马法以来,让与担保经历了曲折的发展,并且具有特殊的构造,是一种所有权转移与担保相结合的法律制度。主张废除动产抵押制度的学者多认为,动产抵押与让与担保发挥的制度功能完全一致,而让与担保制度虽然没有成文化,但是却避免了许多动产抵押的制度缺陷。

另一些学者则主张保留我国的动产抵押制度,并继续完善该制度。[18]本文同意前者的观点,动产抵押制度的弊端前文已述及,而相比之下,从让与担保制度本身来说,大陆法系国家的判例和学说一直对其予以肯定,表明从罗马法历经长期发展而来的让与担保具有自身独特的价值。因此笔者认为,我国应承认让与担保制度,其理由如下:

首先,我国也同大陆法系其他国家一样,面临着对一些无法设定典型担保物权的财产权实现其担保化的共同课题,而社会不能作为典型担保标的的财产大都可以借助于让与担保实现其担保化,提供融资之道。让与担保标的物通常由设定人继续占有使用和收益有利于物的用意;让与担保还可节省或免去质权和抵押权实行时必须付出的劳费,并避免因拍卖而可能导致标的物被换价过低的弊端。

其次,我国现行的担保制度存在不周延的地方,需要让与担保加以补充。在我国,动产抵押的标的由于考虑到追及力的问题,应当限定在一定的范围。对其余动产,除以质权,所有权保留担保外,让与担保也可提供解决之道。

第三,我国现实中已出现了类似于让与担保或具有让与担保特质的一些担保方式,如按揭等,必须对其加以规制。

笔者建议,我国将让与担保制度放在未来民法典债的担保部分进行规制。这样,既可以先回避其性质,也就不需要煞费苦心的解决其公示方式问题,仅将其作为一种类似于保证的债的担保方式使用。而且大陆体系的一些国家和地区,主要也是依照私法自治原则通过判例对让与担保制度加以发展和确认;因而,笔者建议将让与担保制度放在债权法的框架内进行规制。

[1] 邹海林主编:《担保法的理论与实践》,社会出版社,2004年版,第101页。

[2] 刘保玉:“论我国动产抵押权制度的完善”,载王泽鉴:《民法学说与判例研究》(八),政法大学出版社,1998年。

[3] 【日】近江幸治:《日本民法的展开——特别担保法》,段匡等译,载梁慧星:《民商法论丛》(第17卷),金桥文化出版社有限公司,2000,289-293页

[4] 【日】近江幸治:《担保物权法》,祝娅等译,北京,法律出版社,2000年版,第260—261页

[5] 【日】高木多喜男等:《民法讲义(三)—担保物权》,日本有斐阁,1983年版。

[6] 顾长浩:《论日本的让渡担保制度》,载梁慧星:《民商法论丛(第十卷)》,北京,法律出版社,1998年版,第529—533页

[7] 参见《担保法》第41条、42条的规定。

[8] 参见《中华人民共和国海商法》第13条,《中华人民共和国民用航空法》第16条

[9] 参加:《担保法》第43条、《公证机构办理抵押登记办法》第3条。

[10] 邹海林主编:《金融担保法的理论与实践》,社会科学文献出版社,2004年版,第104页。

[11] 王庆民:《对我国动产抵押制度若干问题的思考》,清华大学硕士学位,2005年4月,第22页

[12] 高圣平:《登记对抗主义之下的动产抵押登记制度——兼及《动产抵押物登记管理办法》的修改》,载《法学家》,2007年第6期。

[13] 王泽鉴:《动产担保制度与发展》,载梁慧星主编:《民商法论丛》(总第2卷),法律出版社,1994年版,第114页。

[14] 史尚宽:《物权法论》,中国政法大学出版社,2000年版,第48页。

[15] 王泽鉴:《动产担保交易法上登记之对抗力、公信力与善意取得》,载王泽鉴:《民法学说与判例研究》第1册,1998年版,第249-250页。

[16] 贲寒:《动产抵押制度的再思考——兼评我国民法(草案)对动产抵押与让与担保制度之规定》,载《中国法学》,2003年第2期

[17] 参见贲寒:《动产抵押制度的再思考——兼评我国民法(草案)对动产抵押与让与担保制度之规定》,载《中国法学》,2003年第2期

[18] 参见陈信勇、徐继响:《论动产让与担保与动产抵押之雷同——兼评我国民法(草案)对动产抵押与让与担保制度之规定》,载《民商法学》,2004年第11期。