谈谈国家赔偿法中的精神赔偿

摘要 国家赔偿是建立正常法治秩序必须付出的成本,也是政府应该就自己的错误给纳税人的一个“说法”。如果国家赔偿只是象征性地赔一点,那么,国家赔偿法无异于一纸空文,它伤害的不仅是老百姓对政府的信任,也伤害着法治的进程。

关键词 精神赔偿 作用 原则 机构 范围 标准

一、国家赔偿法中应设立精神赔偿

人与动物都具有生命,但人的生命却与动物的生命根本不同,人除了具有肉体生命,还具有动物所不具有的精神生命。人的生命是肉体生命与精神生命的辩证统一。精神生命的提出揭示了人作为人的人格所在,说明人的生命已超越了动物的本能生命,是在动物本能生命基础上产生的高级的生命形式,是界中绽放的最美丽的“花朵”。作为一个现实的人应注意到自己生命与动物生命的不同,应珍惜自己这“花朵”般的精神生命,让自己的精神生命燃烧起来。人不能象动物那样生活,仅仅为了吃、喝等肉体的本能需要。人的生命只有一次,我们既应珍惜自己的肉体生命,更应珍惜自己独有的精神生命,在健康的肉体生命的基础上,充分发挥自己作为人所独有的精神生命中的创造本性,让自己的精神生命大放光彩!

精神损害赔偿,又称精神抚慰金,本质上属于精神创伤的赔偿。凡是侵犯保护对象的名誉、自由、人格、健康、隐私等,均有权获得精神抚慰赔偿。

我国关于精神损害赔偿的法律始见于我国的《民法通则》。《民法通则》第120条规定:“公民的姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权受到侵害的,有权要求停止侵害,恢复名誉、消除影响、赔礼道歉,并可以要求赔偿损失。”其他法律如《消费者权益保护法》中也有类似的规定。为加强对民事权益的司法保护,抚慰受害人,引导公民尊重他人权利,提高公民法制意识,保护司法公正,2001年,最高人民法院公布实施了《关于确认民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》。明确了赔偿确定办法,扩大了精神损害赔偿范围,为公正司法提供了法律依据,在我国的民事司法实践中精神损害赔偿问题已得到重大突破。被我国法学界和司法界誉为继1986年民法通则颁布实施以后中国民法对人身保护的第二个里程碑。

我国《国家赔偿法》自1994年正式通过,1995年1月1日开始实施,其关于精神损害赔偿的规定,只见于第三十条规定,赔偿义务机关对依法确认有本法第三条:(一)违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的;(二)非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的;第十五条:(一)对没有犯罪事实或者没有事实证明有犯罪重大嫌疑的人错误拘留的;(二)对没有犯罪事实的人错误逮捕的;(三)依照审判监督程序再审改判无罪,原判刑罚已经执行的,有以上规定情形之一,并造成受害人名誉权、荣誉权损害的,应当在侵权行为影响的范围内,为受害人消除影响,恢复名誉,赔礼道歉。

《国家赔偿法》的实施是法制国家的重要特征。《宪法》第41条规定:“由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人,有依照法律规定取得赔偿的权利。” 国家侵权行为对主体人身权侵害的直接后果,最为主要的应是精神损害的造成和精神损失的产生,而不是财产的损害和财产损失。在国家机关和国家机关工作人员的职务侵权中,直接侵害主体人身权利的最为常见的方式有二,其一是对主体的错误拘禁,其二是对主体行为作出的错误决定。对主体的错误限制了主体的人身自由,给主体造成精神痛苦和身体不便,带来精神损失。并且,错误拘谨还会使主体受到不健康的影响,心灵受到不应有的打击,从而造成健康状况的恶化,产生心理担忧和痛苦,带来精神损失。对主体行为做出的错误决定,直接侵害了主体的名誉权,该主体就会因此决定而名誉下降,并且决定的作出还会改变人们对他的认识,影响人们对他的整个评价,带来更大的名誉损害,造成更大的心理痛苦,即带来精神损失。同时,因这种精神损失,还会使主体丧失许多应有的机会,带来间接的非物质损失。如果选手在参加某项重大比赛的过程中,即被公安机关以杀人犯误拘禁,后大会撤消了该青年的参赛资格,使该青年丧失恶劣洋出人头地的机会。这时,公安机关可以撤消其错误决定,但却无法撤消大会对该青年的不评选决定。一个人被错误关押十几天,按规定只能得到几百元钱的赔偿。其实,早在1994年《国家赔偿法》出台前,就有人提出过精神赔偿的问题,但最终没有对此做出规定,主要的原因一是当时有人认为,公民要求的更多的是精神上的满足;二是金钱性的赔偿无法规定标准;三是担心国家财政支出困难;四是对精神权的认识不是很到位。因此,《国家赔偿法》中惟一可以被看做对精神损害进行赔偿的,就是“赔礼道歉、消除影响、恢复名誉”,“消除影响”这样的规定也显得很空洞。

国家赔偿是在民主社会、法制社会、文明社会才会存在的一种法制现象。它体现了一个国家的文明程度和法制健全程度,反过来也会使国家的法制更健全。“国家尊重和保障人权”已写入我国宪法,《国家赔偿法》应该体现了宪法这一规定的精神。 目前,我国在民事诉讼中已引入“精神赔偿”,而国家侵权造成的损害的后果无疑将会更严重,受害人精神上的折磨比身体和财产上的损害要大得多。古人云:“士可杀而不可辱”,为了把“以人为本”的思想落实到实处,树立尊重和保障人权的司法理念,修改《国家赔偿法》追加精神赔偿和惩罚性赔偿正是我们所盼望的。而且目前我国已经具备了将精神损害赔偿纳入国家赔偿范围的条件:

一是物质条件———我国社会经过20多年的持续发展后,已经拥有了相当的财政条件,国家承担精神损害赔偿责任不会给国家造成过重的财政负担,更为重要的是,经济条件不应该也不能成为免除国家承担精神损害赔偿责任的理由;

二是社会条件———随着我国社会主义民主法制建设的进步,人民群众的法制观念和依法保护自身合法权益的意识都有了很大提高,受害人向有关国家机关提出精神损害赔偿请求的案件也越来越多,多数人对此表示不理解和持批评态度,已经形成了将精神损害赔偿纳入国家赔偿范围的社会条件。”

三是法律条件———国家赔偿的概念、基本原则和赔偿方式都来源于民法,二者有许多相通的地方。

一是对公民的直接损失给予相应的补偿,同时对精神伤害给予抚慰。

二是对行政、司法机关错误的惩戒。这是建立正常法治秩序必须付出的成本,也是政府应该就自己的错误给纳税人的一个“说法”。促进国家机关及其工作人员增强责任意识,慎重行使手中所掌握的权力。

三是体现宪法的“平等”精神,无论是发生在公民之间的侵犯人格尊严权的行为,还是国家机关和国家工作人员违法行使职权侵犯公民人格尊严权的行为,凡是造成损害后果的,受害人都有要求精神损害赔偿的权利,国家机关也没有豁免权。

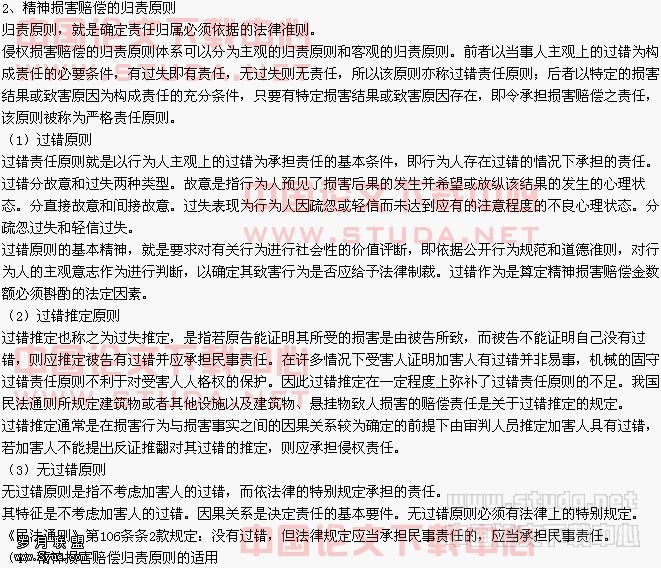

三、国家赔偿法中精神赔偿的原则

我国国家赔偿法采取的是违法的归责原则,这一原则本就有弊端。如违法归责原则容易导致赔偿范围过于狭窄。就立法本意来看,国家赔偿法应承担的责任是相当广泛的,而违法归责原则的理论起点是国家职权行为的可被司法审查性,除赔偿机关主动作出赔偿的情况以外,只有经过司法审查程序被确认为违法的行为才有可能发生国家赔偿的问题。事实上,国家职权行为的违法形式与方式是多样的,而可被司法审查确定为违法的职权行为是有限的。加之,行政诉讼法的受案范围远比国家赔偿法的受案范围窄,这就使得客观上必然存在大量无法以违法标准加以衡量的事实行为所造成的损害得不到赔偿。另一方面,违法原则在现实中的可操作性太差。依据违法原则,在追究国家赔偿责任时,首先必须判明国家机关及其工作人员行为是否违法。但是,国家机关及其工作人员的许多行为难以简单地判断为合法或非法,如公安机关在执行公务时将路人误伤,边防机关在检查物品时不慎摔坏。在这些情况下能否适用国家赔偿法和应否给予国家赔偿之间的矛盾就是违法原则所不能解决的。适当采取一些其他原则做补充,例如:公平原则,合理原则,结果责任原则,进一步保护受害人的精神权益。

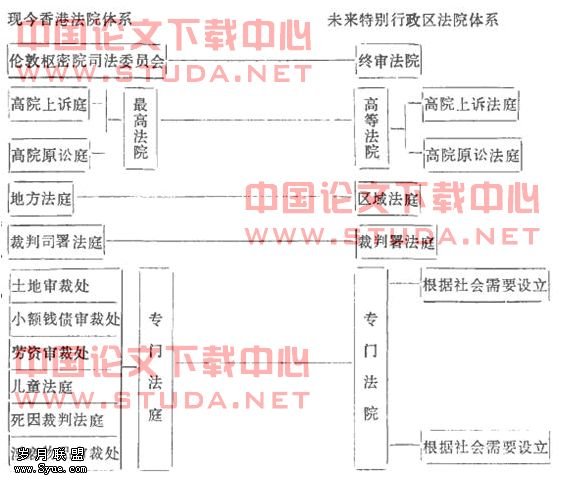

四、精神赔偿机构设置存在问题

现有机构设置不利于国家赔偿法的实施。一方面,行政机关的违法行为需要司法机关来确认,司法机关在“确认”时多了一层顾虑:司法机关怕得罪政府。另一方面,使用国家赔偿基金必须向财政部门报销。这样一来,如果严格地按照国家赔偿法办事,各部门的工作“失误”就会完全“爆光”。很多部门怕赔偿的数额、次数影响自己的执法形象、政绩和个人升迁,就会千方百计地推脱责任,该赔的不赔、该多赔的少赔,或用小金库解决也不愿到财政部门解决。是不是建立这样一个独立部门:人事直属,财政直属,国家赔偿基金直拨。地方只有监督权,没有处理权,发现问题可以上报。

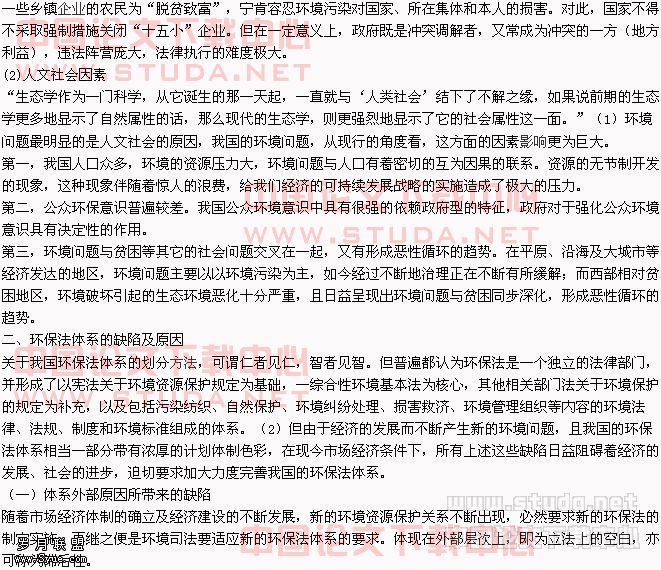

五、国家精神损害的赔偿范围

国家精神损害的赔偿范围与一个国家的经济状况等一系列因素相联系。精神损害赔偿在性质上是辅助性的,而非主导性,我国的法治状况、财力充裕程度、精神损害侵权数量以及国家赔偿法所确定的违法原则等决定我们不能对每一桩国家的精神侵权行为进行赔偿,也不应对应予赔偿的侵权行为而不赔偿。这就有一个赔偿的范围问题。此范围的界定,对于国家侵权受害人,赔偿义务机关和法院赔偿委员会,均有现实意义。

对于我国国家精神损害赔偿,国家赔偿法第30条规定这一赔偿范围只限定在名誉权和荣誉权,相对于最高人民法院颁布实施《解释》对精神损害赔偿范围的规定而言过窄。国家侵权与民事侵权不应因主体的不同而使对侵权行为承担责任的范围有如此大的差异。因而,笔者认为国家赔偿法中精神损害赔偿的范围应在吸收《解释》中关于民事精神损害赔偿范围规定的基础上进一步完善:1、人因下列人格权利遭受非法侵害,向人民法院起诉请求赔偿精神损害的,(1)生命权、健康权、身体权;(2)姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权;(3)人格尊严权、人身自由权。2、非法使被监护人脱离监护,导致亲子关系或者近亲属间的亲属关系遭受严重损害,3、自然人死亡后,其近亲属因下列侵权行为遭受精神痛苦:(1)以侮辱、诽谤、贬损、丑化或者违反社会公共利益、社会公德的其他方式,侵害死者姓名、肖像、名誉、荣誉;(2)非法披露、利用死者隐私,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害死者隐私;(3)非法利用、损害遗体、遗骨,或者以违反社会公共利益、社会公德的其他方式侵害遗体、遗骨。4、具有人格象征意义的特定纪念物品,因侵权行为而永久性灭失或被毁损5、法人或者其他组织人格权利遭受侵害。

六、赔偿标准

对国家造成的精神损害的金钱和其他物质性赔偿必须有一定的标准才能使赔偿具有可操作性、现实性和合理性。赔偿标准的确定是一个多种因素综合作用的结果。我国精神损害赔偿的目的是为了补偿与惩罚,那么赔偿的数额与标准就应该与此相适应。在确定标准时,法官应充分考虑案件中加害人过错程度的轻重、受害人被侵害的精神利益损害后果及所受精神痛苦程度、受害人的经济状况等因素,然后比照法律规定的标准确定数额。目前《国家赔偿法》对人身自由权侵害、生命权侵害和扶养请求权侵害,是由国家行为造成的,有具体的赔偿规定。但目前赔偿标准过低,需要一定程度的提高。而我国幅员辽阔,各地经济水平不一,要在全国指定一个统一的赔偿标准是不现实的。况且,精神损害的金钱赔偿实质上是人民法院的审判人员依法行使审判权,对加害行为的可归责任及其道德上的可遣责性,结合精神损害赔偿数额的评定,主要依靠法官的自由裁量权。但是,法律虽赋予法官享有自由裁量权,但并非放纵法官不加拘束和毫无限制地滥用这种权力。《牛津大词典》解释“自由裁量权”,是指裁判官酌情作出决定的权力,并且这种决定在当时情况下应当是正义、公正、正确和合理的。故法官在行使这种权力时必须遵守一定的法律规则(包括司法解释)或原则,不得随意超越法律规则或原则,更不能滥用自由裁量权。所以,法官在处理精神损害赔偿案件时,要依据《精神赔偿解释》及有关法律,公正、合理的认定是否存在精神损害,要根据案件的具体情况,结合当地经济生活水平并考虑社会公众的认可程度确定适当的赔偿数额。由于立法上的缺陷和法官的素质水平参差不齐,不同法官即使在审理相同或类似的精神损害赔偿案件时,行使自由裁量权也会出现差异较大的结果。故而需要将法官的自由裁量权限定在一定的范围内,使法官在上、下限之间加以选择、裁判。《精神赔偿解释》中没有规定具体赔偿数额的限额和某些幅度,对个案精神损害赔偿金的评定,除了解释中作出的六种因素外,主要的还是依靠法官的自由裁量权。目前,无论是在理论界还是在司法实践中,都未形成一个合理的赔偿限额或赔偿幅度。我认为,要确定具体的赔偿数额,首先要认定受害人遭受精神损害的程度,侵权行为的严重性程度即侵权具体情节,如手段、场合、行为方式、持续状态或时间

2. 受害人的心理素质

3. 受害人的谅解程度

4. 受害人的家庭经济状况、年龄、性别、职业等与精神利益相关的因素

5. 当地的社会经济发展水平

6. 国家财力充裕程度

7. 侵权行为的社会影响然后根据损害程度的轻重分别确定赔偿幅度。在市场经济发展并不平衡的今天,各地的赔偿幅度应有所区别,并应当以当地各行业年人均收入为基数来确定。在致人残疾和致人死亡的案件中,也可参照已有的赔偿标准来确定赔偿数额。设立国家赔偿基金,实行滚动式资金积累,让国家赔偿在资金上有保障。

可喜的是《国家赔偿法》的修改已经列入十届全国人大常委会立法规划,现在人大常委会正在收集各方面意见。将来,国家赔偿的范围会不断扩大,赔偿标准也会不断提高,而操作程序会不断完善。精神损害赔偿制度的建立将体现社会的进步、文明的发展,体现人们自主意识的增强和法律对人权的关注和保障,是社会正义和效率的要求。随着依法治国方略的推进和维权意识的增强,在法律学人、司法者的孜孜追求和全社会的共同努力下,精神损赔偿制度将会日益显现出人文的关怀和正义的光芒。

参考

政法大学教授马怀德在“纪念《国家赔偿法》实施十周年座谈会”上的谈话

刘莘.国家赔偿中的精神损害赔偿[J].人民公安,2001,(9):9.

肖峋.中华人民共和国国家赔偿法的理论与实用指南[M].北京.中国民主法制出版社,1994.

何孝元.损害赔偿之研究.[M].台北.商务印书馆,1983