我国资本市场国际化进程中的金融风险研究

来源:岁月联盟

时间:2010-06-26

关键词:资本市场国际化;金融风险;风险防范

随着我国加入WTO,国内资本市场对外开放已成为一种必然的选择。从2002年11月QFII(合格的境外投资者)的引入到2006年8月修订后的QFII管理办法大幅降低QFII准入门槛,从2005年7月国内首家合资基金管理公司成立到2006年5月QDII(合格的境内投资者)的推出,这一系列事件标志着我国资本市场国际化进程的不断深入。资本市场对外开放在为一国资本市场乃至宏观带来巨大收益的同时,也可能带来不容忽视的金融风险,20世纪90年代东南亚和拉美经济危机就是明证。因此,正确认识我国资本市场开放进程中蕴含的金融风险,并且针对这些风险采取积极的防范措施显得尤为重要。

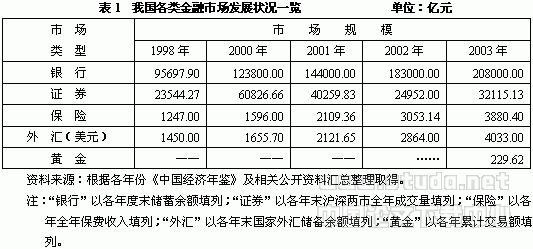

一、市场开放的冲击

1.溢出效应风险

大量有关新兴资本市场的研究表明,在资本市场开放条件下,本国市场和外国市场在资金流动、组合管理等方面的联系加强使得国内市场与国外市场的相关性增加,并且随着资本市场开放进程的深化,这种相关性将愈加显著。因此,外国资本市场出现的波动,可能通过外国投资者在本国市场上投资行为的改变,以及国内投资者心理预期和投资行为的变化等渠道,将这种波动传导到国内市场,这就是所谓的联动效应或溢出效应。Bakaert和Harvey(1997)实证检验了20个新兴资本市场,发现资本市场开放确实增加了国内市场回报和国际市场回报的相关性。[1]Gavin和Hausmann(1996)发现1970至1992年间新兴市场资本流动和波动性溢出效应之间存在显著的正相关关系。[2]一国资本市场对外开放的程度越高,国外投资者在本国市场上越活跃,溢出效应可能愈加显著。如果外国市场大幅波动,即使本国经济基本面健康,波动性的溢出也可能对国内市场产生巨大的冲击。多项实证研究表明,东南亚金融危机期间,美国股市对泰国、菲律宾等国股市的溢出效应也是加剧东南亚金融危机的因素之一。Lu和Karen(2003)以股市为研究对象,发现在金融危机期间,波动性溢出效应导致台湾股市呈现较强的波动性。[3]

随着QFII的引入,近年来我国资本市场与境外成熟市场如美国和我国香港市场的相关性明显增加(一个典型案例是A股与香港H股的联动),溢出效应的传导主要通过QFII的投资行为,以及以基金为代表的国内机构投资者心理预期及投资行为的改变。2006年8月修订后的QFII管理办法大幅降低了QFII在我国资本市场的准入门槛,放宽了QFII的投资期限,这一系列举措将使QFII在我国资本市场上扮演一个更加积极、更加活跃的角色,而这必将导致显著强化溢出效应。如何防范溢出效应对我国资本市场的冲击,增强市场对外部冲击的免疫力值得监管当局高度重视。

2.波动性风险

所谓波动性风险,是指在资本市场对外开放的条件下,外国投资者的投资活动将造成或者加剧国内资本市场资产价格波动的风险。Hamao和Mei(1996)使用日本股市数据,实证研究发现外国投资者的买卖交易活动增加了市场的波动性。Tomas Dvorak(2001)以10个新兴资本市场日交易数据为样本,发现外国投资者的交易活动增加了市场的短期波动。[4][5]Brennan和Cao(1997)实证研究发现,资本流入与短期当地资本市场收益存在显著的线性关系,金融危机期间,新兴市场波动性明显加大。[6]Stulz(1999)对新兴资本市场研究发现,QFII资本的流入与流出加大了资本回报率的波动,影响了市场稳定性。[7]通常情况下,新兴市场国家资本市场规模普遍较小,在市场流动性不够充足的情况下,拥有巨额资本的国际投资者集中性的大规模投资活动可能显著影响资产价格,产生较大的波动性风险,严重削弱市场的稳定性。根据世界银行研究报告(2001),14个新兴国家资本市场实行开放后,其中7个国家波动性风险显著增加。[8]

截止2005年12月,我国股票市场流通市值约为10629亿元,总市值约32430亿元,与之形成鲜明对比的是,海外一家大型基金管理公司管理资产即可达到上千亿美元,因此国外机构投资者的投资活动对我国证券市场波动性的影响不容忽视。随着我国QFII制度的不断完善,海外投资者无论在数量和规模上都将出现明显的扩张,因此如何扩大我国资本市场容量,增加市场流动性,以防范资本市场开放进程中的市场波动性风险值得市场参与各方的高度重视。

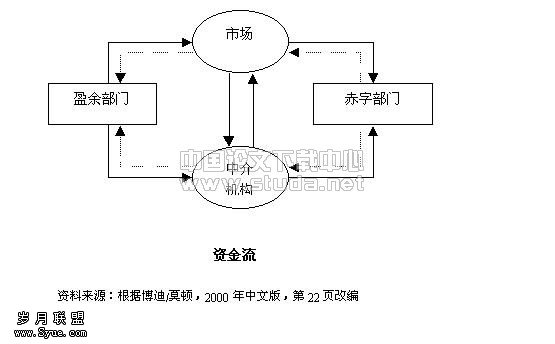

二、资本流动的冲击

1.金融危机

20世纪九十年代,泰国、马来西亚等东南亚国家和阿根廷、巴西等拉美国家在资本市场开放后,相继爆发了金融危机。此后大量的实证研究表明,除了当事国经济结构失衡等基本因素外,外国机构投资者的大规模资本流动是引发东南亚和拉美金融危机一个重要因素。实际上,对于规模尚小、流动性不充分以及避险工具相对缺乏的新兴资本市场,短期巨额的国际资本流动对该国的金融稳定构成巨大的威胁。多项实证研究表明,由于受到信息不透明和信息不对称等条件的限制,外国机构投资者在新兴市场上的投资行为并非完全理性,他们广泛采取了正反馈投资策略(动量投资策略)。Kim和Wei(2002a),Choe et al(1999)等发现海外投资者在韩国股市广泛运用正反馈交易策略,并且存在显著的羊群行为。[9][10]Richards(2004)以6个亚洲新兴市场上外国投资者的日交易高频数据为样本,实证发现外国机构投资者的资金流向与正反馈交易策略密切相关。[11]这意味着一个上涨趋势可能吸引巨额资金的持续流入,使得资产价格逐渐脱离基本面,最终产生价格泡沫,而一个下跌趋势可能导致巨额资金的持续流出,最终由于羊群效应导致恐慌性大跌、流动性紧缩等一系列连锁反应,引发或加剧金融危机。此外,国际热钱的投机性进出也会为金融危机的爆发推波助澜,一个众所周知的案例是美国金融家索罗斯旗下的量子基金等对冲基金在东南亚金融危机中的表现。

尽管目前我国资本账户仍然受到较严格的限制,但随着资本市场国际化进程加速,尤其是QFII制度的不断完善和QDII的相继推出,国际资本的流动性包括流动规模和流动频率将显著增强。在我国资本市场仍然存在信息透明度不高以及市场容量相对较小等固有缺陷的条件下,如何引导国际资本的有序流动将对我国金融监管当局构成严峻挑战。尤其值得重视的是,在当前人民币汇率升值的大背景下,大量海外资本通过各种渠道进入国内资产市场(以房地产市场和股票市场最为典型)进行投机套利,因此,如何防范对冲基金等国际热钱对我国资本市场的冲击是当务之急。

2.传染效应

在开放的经济体系下,外国资本的自由流动是导致金融危机等外部冲击在多国间互相传染的主要原因。这种传染效应的触发因素之一是开放经济体之间的金融联系,主要包括多国间银行体系和资本市场的相互联系,而这种联系产生的根源在于国际投资者的全球化资产组合动态管理。Kodres和Prisker(2002)及Calvo(1998)等人的分析指出,如果国际投资者在一国遭遇金融危机,出于投资组合调整的需要,他们往往通过在第三国出售资产来对冲风险。[12][13]这种机制将使得第三国的资本市场受到强大的卖压并引发市场动荡,从而使得金融危机等外部冲击从发源国传染至其他国家。传染效应的另一个触发因素是国际投资者的羊群行为。LakonishokShleifer和Vishny(1992)等首先在美国股市发现投资基金存在显著的羊群行为。[14]Calvo和Mendoza(2000b)指出,由于信息的搜集与分析成本高昂,因而投资者可能试图观察和模仿其他投资者的投资行为,从而产生羊群行为。[15]对于国际投资者而言,新兴资本市场普遍存在信息透明度不高等缺陷,信息不对称容易产生和强化羊群行为,如Choe,Kho和Stulz(1999)等分别在韩国和台湾地区证券市场发现显著的羊群行为。[16]如果一国爆发金融危机,国际投资者撤离的羊群效应将导致恐慌迅速蔓延,最终使得类似或相关国家也遭遇大规模的资本撤离,从而将金融危机迅速传染给其他国家。例如,20世纪九十年代泰国首先爆发金融危机,由于恐慌迅速蔓延,羊群效应使得印尼和马来西亚出现大规模的外资撤离,导致这两个国家也相继爆发金融危机。

伴随国际化进程的不断深化,我国资本市场正逐渐成为国际投资者进行全球资产配置的一个重要市场,这一点可从QFII在我国股市投资额度的逐年增长得到验证(据WIND资讯统计,截止目前QFII投资额度已超过70亿美元),我国资本市场与其他新兴资本市场之间的联系日益紧密。因而,弱化传染效应,防范来自其他新兴市场的负面冲击,维护我国金融体系稳定显得非常必要。

三、金融机构经营风险的冲击

在一个封闭体中,金融机构的风险主要取决于该经济体的内部环境,然而在一个开放的经济体中,金融机构的风险还将受到外部环境的影响,其中主要包括开放条件下的经营风险和来自外部金融机构的竞争风险。近年来,伴随我国资本市场国际化进程的推进,海外金融机构纷纷以合资甚至独资的方式进入国内资本市场,如瑞银证券重组北京证券、高盛公司组建高华证券,等等。这一系列事件标志着中资金融机构将和海外金融巨头在资本市场上展开全方位的竞争。与国际金融巨头相比,我国证券公司、基金管理公司等金融机构在资本规模、风险管理能力及盈利能力等方面都存在不小的差距。例如,目前我国最大的证券公司银河证券注册资本金为45亿元人民币,而美国美林证券公司资本总额则超过200亿美元。更不容忽视的是,我国证券经营机构由于总体缺乏核心竞争力,在具备强大竞争力的外资金融机构的冲击下,其生存环境不尽人意。在可预见的未来,在海外金融巨头的冲击下不排除一些经营状况不佳,竞争力低下的中资金融机构出现动荡和危机,甚至影响我国的金融安全。因此,如何尽快提高我国金融机构的抗风险能力,防范市场开放带来的经营性风险和竞争风险是摆在中资金融机构及其监管当局面前的一个重要课题。

四、防范金融风险的建议

以QFII推出为标志的我国资本市场国际化进程已有四年左右时间,我们在享受这一进程为国内资本市场乃至宏观经济带来的显而易见的利益的同时,也需要充分认识到其中蕴含的潜在风险。综上所述,笔者认为可采取下述措施来防范我国资本市场国际化进程中的金融风险。

1.完善信息披露制度,增加市场透明度

通过分析韩国、地区及我国内地引入QFII的可以看出,QFII是注重基本面分析的价值投资者。他们的正反馈交易以及羊群行为等非理性投资行为,很大程度上是因为新兴市场信息不透明和信息不对称所致。因此,需要进一步完善我国上市公司信息披露制度,提高信息披露的广度和深度,严格监管误导或欺诈性的信息披露行为,有效地增加市场的透明度,从而最大程度地减少海外投资者的非理性投资行为。

2.扩大市场容量,提高市场流动性

我国资本市场是一个只有短短十几年历史的新兴市场,无论从市场规模或者机构投资者数量及规模等方面,与成熟的资本市场都存在不小的差距。随着越来越多的国际机构投资者进入我国资本市场,由此可能导致的市场波动性风险不容忽视,因此我们需要采取积极措施扩大我国资本市场容量。除了单纯数量上的扩容,更重要的是引入大市值的蓝筹公司来增加市场流动性,从而减小波动性风险,例如近期在香港上市的大型H股纷纷回归A股市场就是一个很好的举措。

3.渐进有序地开放资本账户

东南亚及拉美金融危机的一个重要教训是,在条件不成熟或不具备时仓促地开放资本账户,可能引发巨大金融风险。我国资本市场目前还存在规模较小、发展不规范、监管制度不完善等缺陷,尤其是在人民币升值的大背景下,资本账户的开放切不可操之过急,应采取渐进有序的开放步骤:现阶段对外国资本应保持宽进严出,防止针对人民币升值的热钱或套利资本短时间内大量撤出,等到市场规模扩大、监管水平提高等条件成熟时,再逐步减少限制直至完全放开。

4.大力发展金融衍生品市场对冲风险

虽然在东南亚危机期间我国香港股市受到期货市场投机活动很大的冲击,然而金融衍生品交易本身并不必然产生风险。相反,严格监管下规范的金融衍生品如期货、期权等能够为海外投资者提供必不可少的风险对冲工具。他们在市场动荡时可以不用通过直接在当地或其他市场抛售股票来减小风险,而是通过金融衍生品交易来对冲风险,从而在市场下跌时减小市场卖压,起到一个减震器的作用。对于我国资本市场而言,目前的当务之急是加快推出股指期货,改变只能单边做多的市场现状,为海外及国内机构投资者提供有效的避险工具,并且在未来条件成熟时,进一步推出期权等金融衍生工具。

在我国资本市场国际化进程中,增强中资金融机构抗风险能力和完善监管体系等措施也是必不可少的一环,正如Easterly et al(2000)指出,只有那些努力增强金融机构实力并且完善监管制度的国家,才能够更好地防范风险和吸引外部资本。[17]

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)