金融支持欠发达地区新农村建设的调查与思考

来源:岁月联盟

时间:2010-06-26

关键词:新农村建设;金融支持;调查

一、欠发达地区农村经济发展现状与新农村建设目标的现实差距

1.农村经济发展相对落后,新农村建设起步较晚。作为经济欠发达地区的一个农业大市,盐城市下辖7县(市)3区共138个乡镇,近800万人口中,农业人口就有近510万人,占总人口63.75%,2005年,盐城市农业增加值已达到225亿元,粮食产量483.96万吨?棉花产量17.19万吨?农民人均纯收入达到4893元。但与苏南等发达地区相比,盐城市仍属于经济欠发达地区,农业占GDP的比重22.25%?高于全省平均水平14.65个百分点。“十五”期间农村经济发展相对较慢,“一产”年均增速5.8%?分别低于“二产”、“三产”年均增速11.7个和7.2个百分点。[1]新农村建设起步较晚,据对全市20个乡镇问卷调查,60%的表示新农村建设处于刚起步阶段,40%的乡镇表示新农村建设尚未起步。[2]

2.农民收入水平增长较慢,整体素质有待提高。“十五”期间,盐城市农民收入由2000年的3445元增加到2005年的4893元,年均增长了7.3%。但由于仍以传统农业收入为主,农民收入近70%来自农业。加上农村土地有限,生产方式还比较落后,农业抵御市场风险和灾害的能力很弱,因此仅靠现有土地和种养方式很难实现农民收入的突破。2005年全市农民纯收入比全省平均水平相差383元,低于平均水平7.26%。与苏南发达地区相比,盐城市农村二、三产业发展速度不快,经济效益偏低,对农民增收的支撑能力弱。同时农村劳动力素质总体偏低现象比较突出,具有一技之长的人还比较少,受过专业培训的农户也少。

3.农业产业化尚未形成规模,综合竞争力依然较弱。“十五”时期,盐城市农业产业化有了较快发展,全市拥有年销售收入在500万元或利税在50万元以上的农业龙头加工683个,比“九五”期间增长近一倍。2005年,全市市以上重点龙头企业实现销售收入122.49亿元,利税7.79亿元。但农业总体竞争力还不强,多数农民在农作物种植和畜产品养殖过程中,更多地追求数量的增长,不注重质量的提高,忽视了品牌效应和集约效应,农民进入市场的组织化程度还不高,带动农民增收不明显。与此同时,企业农产品加工大多停留在初级生产、加工上,精深加工很少,农产品科技含量低,附加值不高,竞争力较弱,产业化经营尚处在初级发展阶段。

4.新农村建设基础设施投入不足,金融支持力度尚需加强。2005年末,全市完成固定资产投资500亿元,其中农村固定资产投资205亿元,占投资总额的41%,但总体来看,农村基础设施建设投入依然不足,2005年末农村固定资产投资占投资总额的比重比2000年下降26个百分点,与农业发展的需求已不相适应。从金融支持农村经济发展情况看,近年来金融支持力度有所增强,2005年末累计发放农业贷款95.45亿元,占贷款总额20%,“十五”期间农业贷款年均增速为39.27%,高于贷款增速27个百分点。[3]但从信贷投向看,农村基础设施建设、农业产业化及农村经济结构调整等方面资金投入明显不足,对金融支持需求力度不断加大。

二、欠发达地区新农村建设金融需求与金融服务的主要矛盾

1.需求多样性与金融机构单一性之间的矛盾。以现代农业、现代农民和现代农村为核心的新农村建设对金融服务的需求日趋多样。农民增收、农业产业化发展、农业结构调整以及农村基础设施建设、城镇化建设等都需求大量资金投入,这些除了地方财政投入外,更需要金融支持。而目前欠发达地区农村金融体系现状是:一是国有商业银行“不为”,逐步撤离县域农村地区。二是政策性银行“不能”,机构职能难以发挥。目前农发行仅限于单一的国有粮棉油流通环节信贷服务,对改善农业生产条件、调整农村产业结构和促进农民增收作用乏力。三是合作金融“不力”,难以满足新农村建设的多种资金需求。目前农村金融机构基本形成了农村信用社“一家独大”的垄断经营局面。而农村信用社经营实力有限,服务“三农”的能力有限。

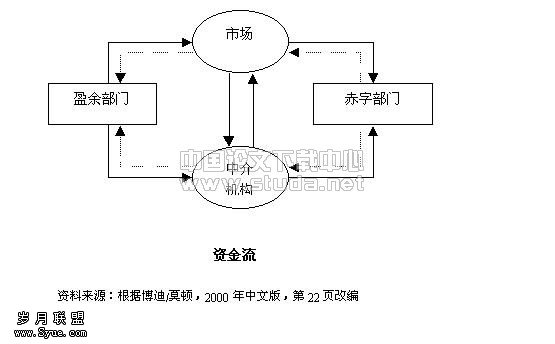

2.需求成长性与资金来源有限性之间的矛盾。新农村建设是以产业化—化—城镇化的“三化”为主要途径和标志的,对资金增量需求很大,随着农村经济产业化、现代化步伐的加快,资金需求呈现刚性增长态势。显然仅靠国家的财政投入是远远不够的,需要国家财政、金融机构及社会资本的共同投入。解决资金的来源问题,是新农村建设最现实也是最关键的方面之一。从目前农村金融现状看,金融供给与资金需求矛盾突出。一是国有商业银行农村金融供给逐年减少。二是农村金融机构实力较弱。农村信用社虽然是农村金融的主力军,但因其包袱较重、内控机制不完善等原因,对“三农”的支持往往也显得力不从心。三是县域农村资金大量外流。遍布于乡村的邮政储蓄机构,由于体制原因更是只存不贷,成为名副其实的农村资金“抽水机”。

3.需求时代性与金融服务传统性之间的矛盾。随着社会主义新农村建设的不断深入,农村经济对金融服务的要求也不断变化,金融需求时代性特征越来越明显。而从目前金融服务情况看,其服务的传统性与时代性需求矛盾不断显现,主要表现在:一是金融服务品种单一。目前大多数农村金融部门仍然以传统存、贷、汇服务手段为主,中间业务和外汇业务种类很少,金融服务种类单调,缺少服务品种创新。二是金融产品的适应性较差。首先为贷款期限短,目前涉农银行业机构多沿用传统农业贷款发放办法,发放1年期以下的短期流动资金贷款,与农业生产的长周期、季节性的特点不相适应。其次为贷款额度偏小,目前农村从事生产经营的贷款需求通常在3-5万元左右,而农村信用社对农户小额信用贷款正常授信5000元以内,最高授信额度仅为1-2万元,与规模农业和特色农业发展不相适应。三是信贷交易成本过高。近年来,国有商业银行调整经营战略和市场定位,逐步从农村市场退出,这使得农村信用社的区域垄断定价能力得以增强,农村信贷供给价格不断提高。

4.需求新生性与金融服务功能落后性之间的矛盾。社会主义新农村建设的推进和加快,必然会产生对金融服务新的需求,而现有的金融服务很难满足新农村建设的新生需求,其主要表现为:一是农业产业保险支持空白。农业生产对自然有着特殊的依赖性,产量风险远大于工业制造业,因此,需要引入农业保险来分散农业风险。二是农村担保体系建设滞后。当前,贷款担保难已成为制约农村经济发展、加快新农村建设的瓶颈之一。三是现代农村物流体系建设缓慢。现代物流作为现代服务业向生产、建设、商贸等领域渗透和延伸,是调整经济结构、转变经济增长方式的重要内容。建设新农村就必须加快建立现代农村物流体系,而目前金融对现代农村物流体系建设支持投入很少。四是农村培训体系建设缺位。盐城市农业人口众多,但农村劳动力人口科技文化素质偏低,已成为欠发达地区农业和农村经济发展的主要制约因素之一。

三、创新服务支持欠发达地区新建设的思考

1.组建农村资金供给主体。一是成立新型社区银行。社区银行大都是小型银行机构,与大、中型的银行机构相比存在着明显的差异:社区银行的盈利模式在于满足社区成员的个性化金融需求,多数以合作制形式组成的社区银行,既没有股东的概念,也没有客户的概念,是以社区成员个性化生活中的现实金融需求为导向,提供高效、便利化的“一对一”式金融服务。虽然社区银行也与大银行一样,有着自身的盈利目标,但是社区银行更注重承担应尽的社区责任。二是成立邮政储蓄银行。目前应加快邮政经营体制改革,引导邮政储蓄走商业化经营道路,尽快成立邮政储蓄银行,使其与其它邮政业务分业经营,成为真正的商业银行,充分利用其巨大的资金优势,成为支持新农村建设的又一重要力量。三是成立政策性农业保险机构。农业保险既不同于民政部门的救济救灾,也有异于一般商业性保险的最大收益原则,其本质是政策性保险,是政府对农业和农村实施保护的一项重要内容,属于特殊的准公共物品,因此应逐步把农业保险业务从商业保险中分离出来,成立专门的政策性农业保险公司。四是成立农业专业担保机构。要根据有关规定,突破传统的担保模式,依法建立符合农村实际的多种形式农业专业担保机构,逐步形成农业信贷风险补偿机制,提升信贷支农的整体效益。同时针对农户和农村中小的实际情况,研究多种担保办法,积极探索实行林权质押、动产质押、仓单质押、土地质押等担保形式,从多层面、多渠道解决农户及农村企业贷款担保难问题。

2.强化农村金融服务功能。一是重构农业政策性金融功能。农业政策性金融必须服从和服务于国家在不同阶段、不同地区的农业产业政策,积极配合农村经济的持续,而不是以盈利为主要目的。农业发展银行要积极拓展业务范围,其业务重点在原有的支持粮棉油等农副产品收购的基础上,转向支持农产品的专业化、化、产业化生产,并延伸到相关农产品的加工与进出口业务;国家开发银行要积极承担起农业基本建设、农业综合开发和城镇化建设贷款等业务,将这类业务从商业银行彻底剥离,更加集中、统一、高效地运用农业政策性资金。二是改革农业银行业务功能。目前工行、中行、建行已经逐步撤出农村领域,农业银行成为我国商业银行在农村领域的主要力量。在新的时期和市场条件下,应当充分发挥商业银行的优势,将农业银行定位于服务农业的商业银行。[4]三是拓展保险机构业务功能。要大力鼓励现有商业性保险公司进入农业保险市场,政府可以通过补贴或委托代理的方式,为农业保险提供再保险支持,这样既不违背商业保险的利润原则,也有利于风险的分摊。四是创新农村信用社业务功能。农村信用社应当按照社会主义新农村建设要求,牢固树立为“三农”服务的宗旨,拓宽服务领域,改善服务方式,增加服务品种,增强服务功能。农村信用社可以大力开发创新金融产品,发展中间业务,在此基础上进一步完善信贷业务,推出农户、个体工商户、私营企业、中小企业贷款种类和助学、住房、汽车等消费贷款业务,提供优质、快捷、高效的信贷服务;针对农户和农村中小企业的实际情况,研究实行多种形式的抵押、质押办法;探索实行土地经营权抵押、生产资料动产质押、养殖水面使用权抵押、经济林权抵押以及农业龙头企业为农户担保等方式,逐步解决大额农业贷款担保难的问题。

3.拓宽农村融资渠道。一是政府投资基金。基础设施建设滞后是制约农村经济发展的重要因素,这在经济基础薄弱的欠发达地区表现尤为突出。因此建议各级政府应尽快建立政府投资基金,加大对欠发达地区财政转移支付力度,将有限的财政资金投入到道路、能源、电力、通讯及信息等公共基础设施建设,着力克服农村经济发展中瓶颈制约因素。二是民间金融资本。在农村正式金融无法有效地供给资金以满足农村经济发展的资金需求的情况下,那么民间金融的作用就不能低估乃至否定。现阶段,应将重点放在规范市场方面,在充分发挥正式金融安排的作用的同时,鼓励和发展符合国家法律规范的农村非正式金融,让农村非正式金融登堂入室,成为农村金融体系中的重要组成部分。三是邮政储蓄资金。在邮政储蓄机构没有改革到位之前,应设法引导邮政储蓄资金有效回流支持新农村建设。首先人民银行应适度降低转存款利率,其次积极引导邮政储蓄资金进入金融市场,购买国家重点建设债券、定向投入农业和农村的国债以及政策性银行发行的金融债券。四是证券资本市场。要加快农业产业化龙头企业上市进程,改革完善现有企业上市规定,对农村支柱产业、农业化龙头企业及农村现代物流企业等可设立特定的审批程度和上市条件,专门建立“农业风险投资板块”,加快涉农企业直接融资能力。

4.创新资金价格体系。一是创新贷款利率定价机制。对农户、农村企业短期贷款资金需求,利率要少上浮。对采取质押、抵押和保证等不同担保方式的贷款,在利率上浮幅度也应有所区别,应综合评估贷款的风险状况,据此确定上浮档次。对农户和个体工商户贷款,按照评定的信用等级的不同,确定不同的利率浮动幅度;认真落实社员和信用户利率优惠政策,尽可能地给农民以利率优惠,千方百计减轻农民利率负担。二是创新农业保险定价机制。要将农业产业保险与其他商业性保险区分开来,建立优惠保险费率和赔偿体系,使农业保险能真正发挥其在新农村建设中的重要作用。同时建议政府对农业保险给予财政补贴。实行政府财政补贴农业保险保费制度,由省政府、市、县政府分别提供一定比例的保费补贴,同时,多渠道、多形式的筹措保费给予农户补贴,从而增强农户对灾害的防御能力。三是建立城乡差别利率机制。要加快推进农村金融的利率市场化改革,实行适度的城乡差别利率;完善中央银行调节机制,实现金融资源在城乡间的合理配置;限定县域金融机构上存资金比例,对上存资金利率实行最高限管理。四是规范引导农村民间借贷利率。目前民间金融发展较快,特别是在广大农村,少数经济欠发达地区农村民间借贷利率过高,农户及农村企业支出负担较重,在合理规范民间金融基础上,应重点规范引导农村民间借贷利率。

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)