东亚货币合作——基于最优货币区理论的分析(下)

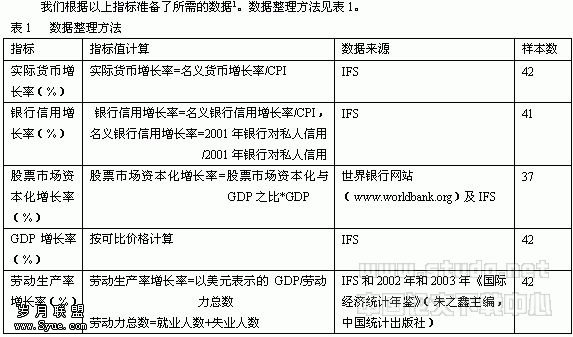

通过以上对最优货币区理论的论述,我们可以用最优货币区标准,从静态角度分析东亚各国参与货币合作的经济基础。我们从以下5个方面来论述。

1.东亚各国(地区)的经济水平

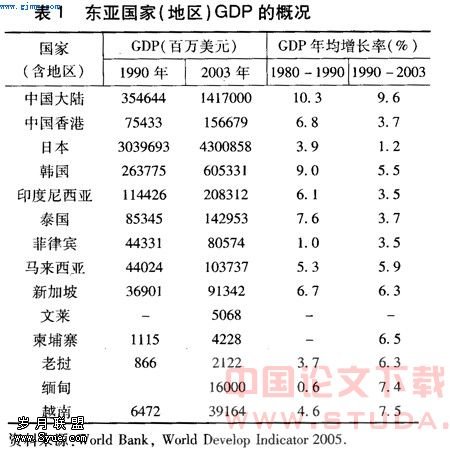

东亚各国(地区)经济发展水平、收入水平存在极大差异。从2003年的GDP绝对指标看,东亚国家(地区)经济发展极不平衡。日本在东亚国家(地区)中是最高的,其GDP总量是约是大陆的3倍,是老挝的 2026倍,如表1所示。

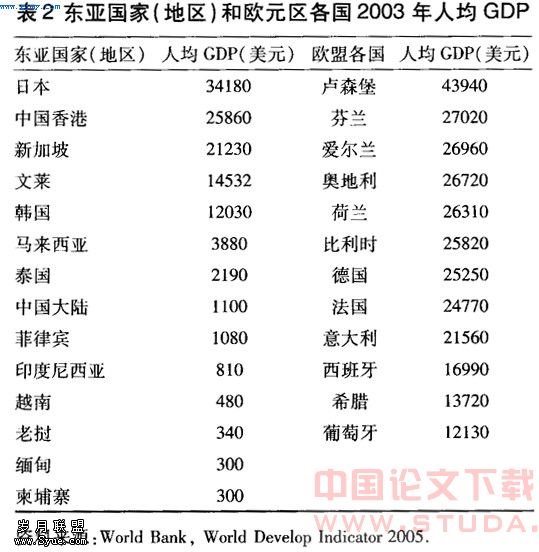

从东亚和欧元区各国2003年的人均GDP看。东亚国家(地区)人均GDP的差异大,欧元区差异小,欧元区国家人均GDP大部分在两万美元以上。东亚人均 GDP最高的日本与最低的柬埔寨相比,相差113倍,而欧元区人均GDP最高的卢森堡与最低的葡萄牙相比,权相差约3.6倍。

2.生产要素的流动性

现阶段东亚各国(地区)对生产要素流动性的限制比较多,即使是流动性最强的资本,其流动也受到了严格的限制。尤其在亚洲危机后,这种限制被加强了,如1998年马来西亚曾一度恢复了资本管制,日本虽然资本项目是放开的,但其对外国资本投资本国公司的也有许多限制,中国等一些国家的资本项目还未放开。可见东亚短期内不可能全面实现资本的自由流动。

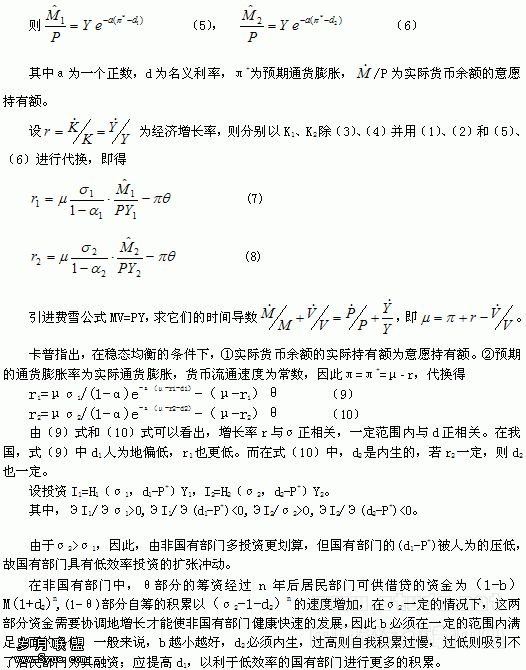

除了资本的流动外,劳动力的流动在东亚各国(地区)间也受到限制,与欧盟已经基本实现劳动力自由流动不同,东亚各国(地区)对人员的流动要求非常严格。虽然亚太经合组织及东盟在贸易自由化方面已有一定进展,但由于签订的协议对各国不具备法定约束力,因此东亚各国(地区)的生产要素流动程度不高。

3.经济开放性

东亚一些国家和地区,如中国香港、新加坡、马来西亚的对外开放度都在100%以上,除了缅甸、老挝等外,其他东亚各国的经济开放度也较高。欧盟在1998年欧元启动前区内贸易总额占地区GDP的比重,出口为 12.8%,进口为12%。而1998年东亚区域内贸易额占地区GDP的比重,出口为11.8%,进口为11.7%。东亚各国之间的贸易占地区对外贸易总额的比重从1980年的33.8%增加到2006年的55%。可见,东亚经济开放度是日益提高的。而经济开放度的提高会使各国对汇率的波动敏感。

4.产品多样性

产品来源于产业。而东亚各国(地区)产业结构表现出极大的悬殊,分布从高度农业化到高度化。部分发展中国家第一产业所占的比重还很大,如老挝达到51%,柬埔寨为36%,还是典型的农业国家;而一些发达国家和地区,农业的比例已经非常小,如日本只有1%。产业结构的巨大差异也造成了成员国产品多样性方面的差别,除中国、日本、韩国等建有较为完整的经济体系外,东亚其他国家有的产品集中在农产品,有的集中在纺织品、产品等少数品种上,各国产品的分散程度较低。

5.市场一体化程度

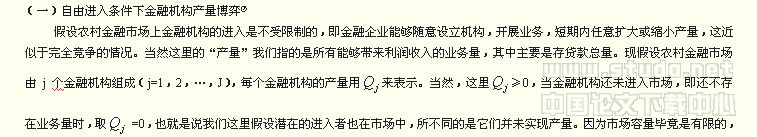

伴随着金融国际化的浪潮,现阶段东亚各国(地区)的金融管制有所改进,有的国家已对外开放资本市场,东亚大部分国家(地区)的金融市场已成为世界金融市场的一部分,东京、香港、新加坡已经是国际重要的金融中心。

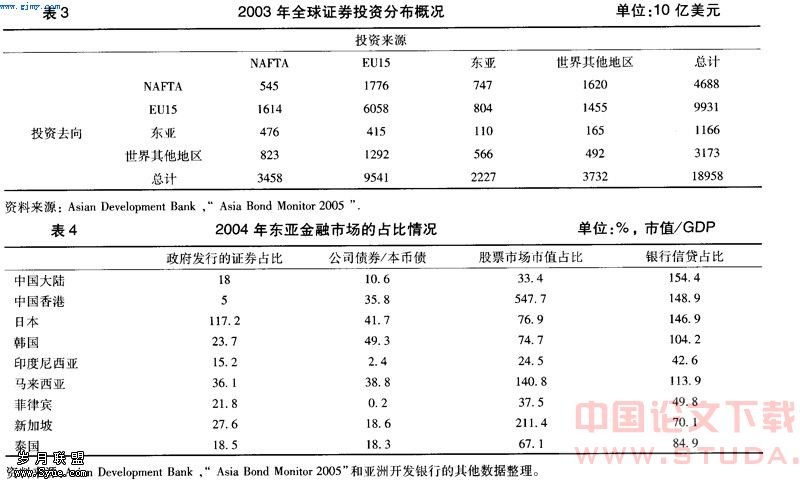

但是,东亚的金融市场还存着许多不完善之处。如表3所示,区内投资大大滞后,2003年东亚区内的投资仅占东亚对外投资的5%。而2003年欧盟投资63%是在区内,北美自由贸易区16%的投资是区内。现在东亚区域内的投资门路很少,能够把东亚人手里的资金转换为投资项目的渠道也少。

从表4可见东亚各国(地区)金融市场结构差异大,政府发行的证券比例最大的是日本,公司债券比例最大的是韩国,股票市场市值比例最大的国家是新加坡,银行信贷比例最大的是大陆。

综合以上5个方面,从静态标准看目前东亚区域只有开放性标准适合最优货币区标准,而经济水平、生产要素的流动性、产品多样性、金融市场一体化4个方面还达不到最优货币区标准的要求。所以,东亚货币合作还处于低级阶段。但是,根据最优货币区标准内生性假设,就是否加入货币合作进程的决策而言,事前对条件的评估很可能不同于事后结果。一个国家在事后(加入货币区后)比事前更可能满足加入货币区的标准(Frankel and Rose,1998)。所以,各国(地区)可以主动通过提前推动货币一体化而获得事后满足最优货币区条件。东亚货币合作可以促进区域贸易的一体化,通过货币合作降低区域的差异性,从而降低货币合作的成本,同时提高货币合作的收益。

四、东亚货币合作可以采取的步骤

经过多方的努力,当前东亚货币合作已从金融危机后产生的最初想法阶段(如亚洲货币基金、东亚货币基金、亚洲借款安排等)发展到货币合作的实质阶段(如信息沟通、清迈倡议、东亚债券市场等)。这些合作为东亚货币合作准备了条件。与此同时,国际社会对东亚货币合作的态度也发生了变化,东亚货币合作已赢得越来越多的认可和支持。结合现阶段的成果,东亚货币合作可以从下述方面开展。

1.加强中日之间上的信任和协作

众所周知,货币合作需要国家的协调,作为理性的国家会充分考虑在货币合作上的国家利益得失。中国和日本是地区的大国,从国家利益出发,中日两国都希望在东亚区域内开展货币合作。正如欧盟内的领导者法德联合一样,中国和日本的合作很重要,尤其是在政治上的信任。现在中日两国经贸联系极为紧密,两国的相互依存程度在不断加深,相互联合对双方来说都是一件双赢的事业。中日联合首先能够为东亚创造一个和平稳定的发展环境,其次中国的广阔市场再加上日本的资金与技术,能够促进整个东亚的经济一体化发展。

然而,中国和日本由于认识问题上的分歧,两国在政治上缺乏深入合作。鉴于此,中日两国的政治合作,应按照中国政府提出的“和平共处五项原则”处理,日本政府不应该再做伤害中国人民感情的事情。只有这样,才能加强中日之间政治上的信任和协作,为货币合作提供良好的环境。

2.建立清迈协议下的正式协调机构

对于清迈协议的未来发展目标和路径仍然存在诸多争议

,尚未形成共识。我们认为可考虑5年内,东亚成立正式协调机构,建立制度化的集体决策机制,管理清迈协议下的资金。可考虑成立由东盟10+3共同组成决策主体,各国按照出资比例确定投票权,根据各个经济体实力的变化,每隔若干年调整一次投票权的分配比例。根据多数同意原则采取投票方式决策。

决策主体下设置常设秘书处和经济监控机构。秘书处根据决策主体的授权,具体管理资金。专项协议中的资金由一家东亚的商业银行托管。秘书处主要职能包括:(1)综合管理资金的运用,包括来源、运用的条件,包括实施救助的时间、货币、还款期限、利率、抵押品、退出条款、附加条件等进行决策,并向决策主体提供资金援助的详细方案。(2)监控各个经济体的跨境资本流动,提出可能面临的外部风险,及时地向决策主体通报并提出对策。

决策主体下的经济监控机构可以由亚洲开发银行行使该职能。这样可以发挥亚洲开发银行的专家的智慧。经济监控机构主要职能包括:(1)对秘书处工作进行评估。(2)对全球经济、东亚经济体的日常运行进行跟踪、评估,包括全球金融市场、能源市场新动向及东亚经济体的宏观经济运行趋势等。

3.加强汇率合作

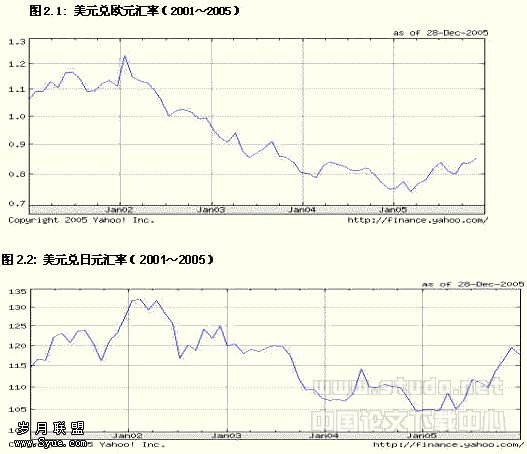

当前,大多数东亚经济体要么实行钉住美元的汇率制,要么实行事实上的钉住美元的汇率制。从近期看,这种汇率制度是一种有效的政策,毕竟美元还是强势。充分的美元储备,使大多数东亚经济体从美国进口大型资本货物来发展本国(地区)经济,并能够对付投机冲击,避免金融危机。但从长期看,随着东亚经济体的改革和发展,尤其随着体系的完善以及综合国力的增强,再加上东亚区域内的贸易一体化的加强,钉住美元的副作用越来越大。首先表现在,如果没有协调行动,会造成内部“以邻为壑”的竞争关系;其次是美元的贬值,各国(地区)的储备价值会下跌,形成“特里芬两难”。因此,东亚国家(地区)在汇率政策方面应统一行动,可以分三步:(1)东亚各国(地区)从政策对话入手,共同干预外汇市场(Oh,2005),从汇率合作中得到收益,增进互信。(2)各国(地区),建立独立钉住货币篮子制度(李晓、丁一兵,2002),货币篮子的币种结构和权重自主决定。(3)在东亚内部,逐步放开资本管制,各国(地区)共同钉住货币篮子制度,确定波动边界,并采用亚洲货币单位来结算,或者各货币与亚洲货币单位之间有某种固定关系。

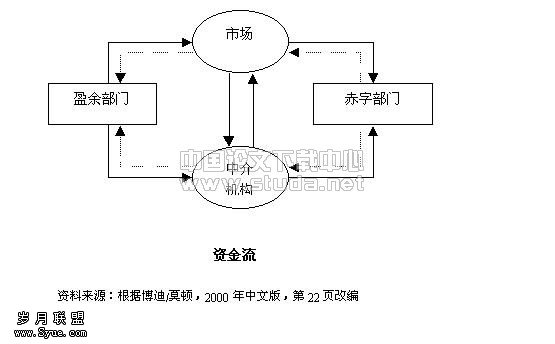

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)