我国货币流动性过剩之迷

自去年初以来直到目前,我国流动性过剩始终是一个热门话题,不仅因为央行在最近几年虽然不断治理过剩的货币流动性,仍未见较好的结果,也因为巨大的过剩货币正在强劲地推动我国的资产价格上涨,从而开始积攒起日益扩大的资产“泡沫”风险。为了防范这一风险,政府在加强控制流动性过剩力度的同时,努力防止地产和股市的“泡沫”。这些做法无疑都是必要的,但要“治本”还须从消除产生流动性过剩的根源入手。

一、货币乘数之谜

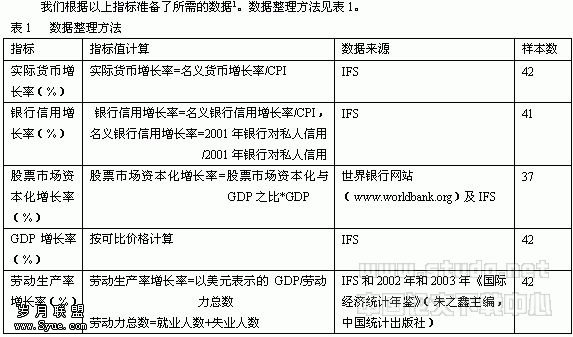

从货币流动性过剩产生的源头看,可能是货币乘数的上升,即每单位基础货币所派生形成的广义货币倍数上升了。因此,提高存款准备金率始终是各国央行削减货币流动性的重要工具。为了抑制我国货币流动性的增长,近几年,央行除了不断扩大对冲操作业务,还在不断提高存款准备率金。从2003年9月至今,法定存款准备金率已从6%提升到10%,但根据央行的报表,我国的货币乘数却从2003年末的4.23上升到了2006年末的5.3。为什么在央行大幅度提升存款准备金率的条件下,货币乘数会不降反升呢?

根据货币乘数公式,货币乘数不仅与存款准备率有关,也与商业银行的超额准备金率和现金对存款的比率有关,而且这两者也同法定存款准备金率一样,与货币乘数成反比关系。因此,如果在法定存款准备金率提升而超额准备金率或现金比率下降的情况下,就会抵消提升法定存款准备金率的部分作用,甚至导致货币乘数的上升。从2003年以来的实际情况看,超额存款准备金率和现金比率确实有下降的情况。

2006年末与2003年末相比,法定存款准备金率在抵消掉超额存款准备金率与现金比率的下降后,仍提升了1.1个百分点,根据货币乘数公式计算,本应使货币乘数下降6.1%,但实际结果却是,到2006年末,货币乘数反而上升了25.3%,这个结果,当然会导致货币过剩流动性的急剧增长。那么,什么原因导致货币乘数不降反升呢?或者说,是什么因素在存款准备金率和现金比率以外的作用下,影响货币乘数的变化,从而导致传统的货币乘数公式明显失效呢?如果不搞清楚这个问题,很可能会导致央行依据传统货币理论所进行的削减货币过剩流动性的种种努力付诸东流。

二、货币流通速度下降而货币过剩增加

在货币供给量正常的情况下,如果货币的流通速度提升,也会使货币流通量相对于运行的正常需要量要增多,因而产生货币流动性剩余。但是,从近几年的实际情况看,我国的货币流通速度也呈现下降趋势。自2003年我国货币流动性过剩显著增强以来,货币流通速度是在不断下降的,按理说这种变化趋势,应会导致货币流动性的减少,具体地说,如果按照2002年的货币流通速度,到2006年末,货币的流动量应减少2万亿元,但结果却是流动性过剩更加严重。因此,货币流通速度的变化,不仅不能解释货币流动性过剩产生的原因,反而增加了更多的谜团。

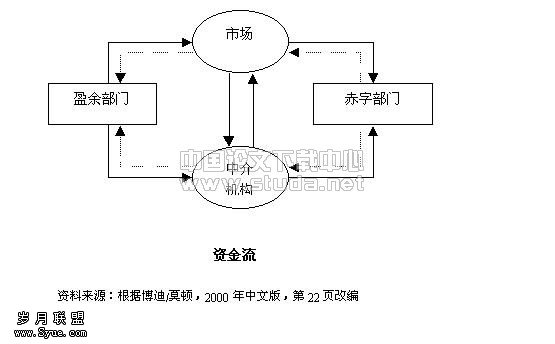

三、生产过剩和贸易顺差与货币流动性过剩并存

目前,我国存在着巨大的生产过剩与贸易顺差,是一个既定事实。按照西方经济学中商品市场与货币市场的双重均衡模型,即IS-LM模型,当一国在国内存在商品供给过剩的时候,在货币市场必然存在着货币供给不足,因为IS曲线与LM曲线是呈“x”型的反向交叉图形,所以在商品市场与货币市场中,某一方出现供给过剩,另一方必然是供给不足。现代国际经济学也说明,一国的贸易收支不平衡,必然与该国的货币市场不均衡并存,或者说,国际收支不平衡是国内货币市场存量不均衡的反映,当国内货币供给小于货币需求的时候,就会出现贸易顺差;反之,则会出现逆差。因此,当一个国家有贸易顺差的时候,该国的货币市场必然会存在着货币流动性不足,而不是过剩。

根据这一理论分析,货币供给代表着国内需求,如果货币供给不足,就会导致国内需求不足,从而导致国内的商品市场出现供过于求,进而形成贸易顺差。因此,贸易顺差不是国内货币供给不足的原因,而是货币供给不足的结果。反过来说,如果一国的货币供给过剩,就会导致国内需求过旺,从而引起进口大于出口,形成贸易逆差。但这都是传统理论的分析框架,对目前的我国经济似乎已不适用了。我国经济的现实是,在贸易顺差不断放大的同时,却出现了巨大的货币流动性过剩。

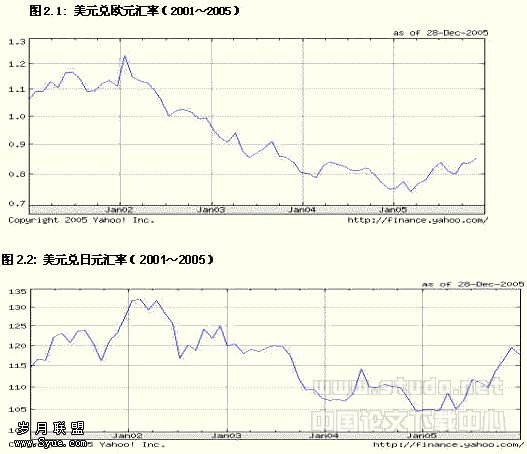

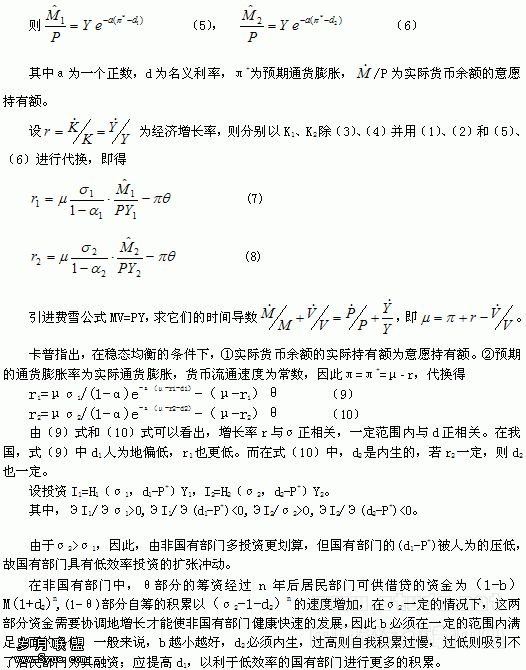

目前,我国的情况是贸易顺差与流动性过剩并存。那么,在贸易逆差最大的美国,是否会与我国相反,是贸易逆差与流动性不足并存呢?情况好像并非如此,因为在美国经济中,如果存在流动性不足,就不会出现世界最大的股市与房地产“泡沫”。此外,自“9.11”以来,美国的经济年均增长速度约为3%,而广义货币的年均增长率约为7%,货币增长率大约是经济增长率的2.3倍。在此期间,我国的经济年均增长率在10%左右,货币增长率在17%左右,货币增长率大约是经济增长率的1.7倍。由此可见,美国货币流动性过剩的程度应该比我国还严重,也说明美国商品市场与货币市场的关系,仍与传统理论相符。在看俄罗斯和印度等家,也存在着在出现大幅度贸易顺差的同时,股市和地产都异常繁荣,反映出在这些国家也存在着贸易顺差与流动性过剩并存的事实。这说明,在商品与货币市场关系中,与传统理论相悖的情况主要是发生在受新全球化浪潮影响最大的发展中国家。然而,如果有巨大贸易顺差的发展中国家和有巨大贸易逆差的发达国家都存在巨大的流动性过剩,这是否就是全球流动性泛滥的根源呢?

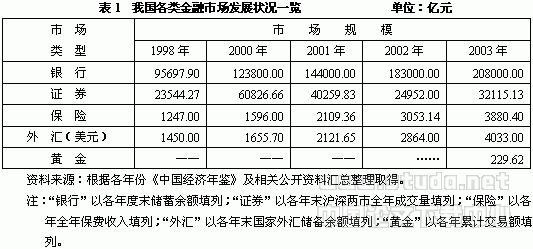

四、我国为何会形成如此之大的货币存量

到2006年底,我国的广义货币M2已达34.56万亿元人民币,按当年汇率折算,相当于4.3万亿美元,当年GDP总值为20.94万亿元人民币,折合2.6万亿美元,货币存量相当于GDP的1.65倍。根据世界银行和美联储的数字,2006年美国GDP总值为12.9万亿美元,12月末的M2为7.1万亿美元,美国货币存量相当于GDP的55%。

我国的货币存量已相当于美国的60.6%,GDP总值却仅相当于美国的20.2%,如果换算成同等经济规模,我国的货币存量是美国货币存量的3倍。改革开放以来,我国存款的年均增长率为23.5%,90年代以来,广义货币的年均增长率为21.5%,大幅度高出美国与欧盟同期年均6%~7%左右的年均增长率。我国货币供给高速增长,曾被解释为市场化的推进与商品货币关系的深化,但新世纪以来,我国的经济体制已基本具备了市场经济形态,广义货币仍以年均17%的速度递增,并且货币存量相对于经济总产出,已是发达市场经济体的3倍了。这令人感到迷惑不解。

我国经济为什么产生了远大于发达市场经济国家的货币需求呢?如果其他的发展中国家也同我国一样,呈现出货币对经济总产出的高比率,也还可用全球化的影响来解释,但情况并非是如此。

事实上,货币规模显著大于经济规模的国家,到目前为止只有我国。这说明我国货币流动性过剩的发生机制具有特殊性。因此,应从发展战略的高度和经济运行机制的深度,重新认识与探讨我国货币供给合理增长率的问题了,否则,仍以目前的速度增长,货币存量每6年就会比美国大出1倍,过剩货币对经济运行的压力就会不断攀升至新的高度。

以上四个问题的分析,仍很难给人明确的答案,但有一点是可以肯定的,即只分析货币流动性的现象和影响,不深入分析过剩流动性产生的根源,无宜于宏观调控。事实上,流动性过剩是一个新全球化浪潮的结果。比如,大量外资流入,就是货币流动性过剩的直接原因之一。因为国外资金流入我国的银行体系,即会参与到货币流通过程,会产生与我国央行投放基础货币的同样效果,而贸易顺差的扩大,只要不形成外汇收入,就仍不会导致货币供给的增长,因为出口商品在国内的生产和流通过程中,央行已为此投放了等量的货币,体现为商业银行向出口生产的贷款,出口企业在获得出口收入后,又归还了这笔贷款,货币流动性就不会因为贸易顺差的增长而增加。但国际直接投资和国际“热钱”的流入则不同,会增加我国银行体系内的资金总额,所以,这才是货币流动性增长的直接原因。2003年~2006年,我国外汇储备新增额为7798.9亿美元,而同期的贸易顺差额为3369.5亿美元,仅占43.2%,同期的非贸易顺差外汇流入则占到了56.8%,为4429.4亿美元,央行为此需要投入超过3.6万亿元的基础货币(人民币),按5倍的货币乘数,形成了18.2万亿元的广义货币,比同期广义货币16.1万亿元的增长还大出2万亿元。可见,非贸易顺差的外资流入,是我国货币流动性过剩的重要原因。当然,过剩流动性产生的原因远不仅如此,还需要做更多的、更深入的研究。

目前,我国存在巨大的过剩货币,不管原因如何以及是否合理,已是一个不争的客观现实。货币资本的特性是必须寻找到更高的回报的,而仅仅靠“堵”是堵不住货币资本对资本市场的冲击的。因此,在努力控制流动性过剩的同时,对已存在的巨大货币存量,必须加以合理的疏导,特别是以我国的存量货币规模对经济规模而论,已是美国的3倍,而美国在以相当于我国1/3货币规模的基础上,已形成了超过GDP的200%股市规模,并已形成了全球最大的地产“泡沫”。可见,我国的货币规模对资本市场的压力有多大。

由于目前我国城市居民仍只有约10%的少数人购买了商品房,因此,仍存在让过剩货币涌入房地产市场继续推高房价的趋势。但从国内的股市规模来看,相对于经济发展水平来说,仍较小。因此,我国的股票市场仍是一个可容纳货币存量的巨大“海绵”。目前,我国必须积极应对可能出现的巨大的生产过剩难题,而增加居民消费的一个重要途径是形成合理的“财富效应”。美国在“9.11”以后能靠房地产繁荣制造财富效应,是因为有对住宅升值部分的“再按揭贷款”,我国目前还没有,今后也不应这样搞,因为如果房地产“泡沫”一旦破灭,会直接导致银行业的危机。但股市的财富效应不需要银行的参与,产生的财富效应就更加直接。当然,应掌握好股市发展的节奏,使我国股市能够实现平稳、健康的推进。

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)