转型期中国国有金融制度变迁的演进论解释

摘 要:外部市场化推动国有金融改革的理论思路对转轨实践的解释有限度,国有金融制度变迁需要探索新的解释理论。从中央政府理性行为介入的分析视角,可以构建一个国有金融制度变迁的演进论解释框架。考察中央政府控制金融的效用函数及其变量结构的阶段性特征应成为解释中国国有金融制度演进的一条关键线索。以国有金融信贷资金管理体制改革历程为例可以佐证这一观点,并可以在这一解释框架的基础上展望国有金融进一步深化改革的突破口。

关键词:国有金融制度变迁;政府理性介入;中央政府效用函数

?Abstract:The existing literature on the evolution on Chinese state–ownedfinancial institutions emphasizes the financial marketization off the old system. However, from the practice, the theories have very limited effects on institutional evolution. It is necessary for us to grope for a new theoretical paradigm for institutional change of state?ownedfinance. In this study, from the perspective of government's rational intervention, we put forward a more practical utility function of central government on financial institutional evolution to analyze its structure and change when the reform is at a new phase. By applying the utility function we may examine the evolution of an important aspect of financial system——the management system of credit capital, and predicts the next step of financial reform.

Key words: Institutional Change;State?owned Financial System, Government's Rational Intervention

一、引言

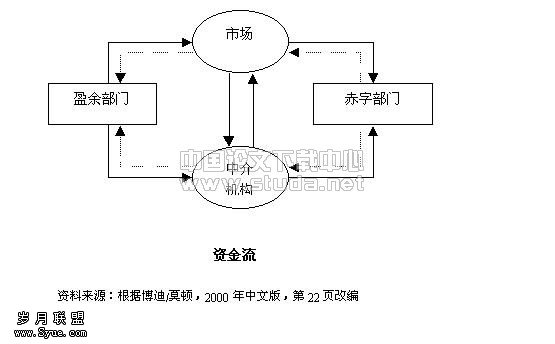

近30年来,中国的市场化推进模式以要素市场尤其是国有金融市场化的明显滞后为突出特征。前些年,国内外学者对这一重要经济现象的解释基本放在经济转轨理论中讨论,核心观点是中国的渐进式经济转轨依赖于稳定的金融体系的支撑①。在经济学界,也有不少学者构建了许多理论框架解释中国的整体制度变迁过程②。与这些解释理论相对应,一些学者预言,在转轨进行到特定阶段,中国国有金融制度变迁将走一条外部市场化的道路,即在体制外培育非国有金融竞争主体,并以此推动国有金融改革③。这些研究结论无疑具有建设性意义。不过,现实中国有金融制度的演进历程要复杂的多。问题的复杂性在于国有金融体系本质上是一种实现政府效用的独特制度安排。中央政府通过此种制度安排控制货币的流量、流向达到最大限度调控整个实体经济的目的。我们不难发现,每个阶段的国有金融制度改革直至目前四大国有商业银行的改革举措均以政府保持足够的控制力为前提,与此同时,金融外部市场化却因政府的高度“关注”与暧昧态度而步履维艰。如何理解中央政府对国有金融的控制行为,抑制民间金融的原因何在,中国国有金融制度变迁的内在经济逻辑到底是什么等等问题亟需一种新的解释理论,分析政府控制金融的各种经济理性形式,考察政府控制金融的效用函数及其变量结构的阶段性特征也许会成为一条解释中国国有金融制度演进规律的关键线索。

以下尝试从中央政府理性行为介入的分析视角,构建一个中国国有金融制度变迁的演进论解释框架,跳出渐进改革的“成本分担假说”及“外部市场化”思路。并在解释框架的基础上展望国有金融进一步深化改革的突破口。

二、中国社会稳定的二重结构与超强政府的理性问题

中国的转轨特色深深内生于长期稳定的二重社会结构(一方面是强势的国家,另一方面是分散的下层经济组织)。正是这一社会结构内生出超强政府的一维权力体系并辅以特定的金融制度安排,短期内动员和集中了大量的经济社会资源。然而,这种优势的反面——社会权力约束功能的缺失——很难保证政府体系总是能够理性地实施适宜的社会经济政策,尤其是当政府出于集团理性甚至官僚个人理性而追求低效乃至无效的资源配置方式时,就会出现制度僵化。

在这一独特的社会结构下,超强政府理性行为假设、政府行为目标的界定就成为研究中国国有金融制度变迁问题的逻辑起点。一方面,在中国崇尚集体主义文化传统、稳定的二重社会结构导致社会合作能力、自组织能力不足的情况下,政府通过控制国有金融参与经济活动,从而提高社会的合作能力就成为一种满足国家理性的制度选择。另一方面,国家理性能否实现亦或政府各种理性之间能否共容?按照科斯的看法④,如果交易成本为零,金融制度变迁的国家理性(或者说大集团理性)是可以实现的。不幸的是,政府官员个人理性导致国家理性会为他们的共同利益采取集体行动有其逻辑缺陷。即使在没有交易成本的情况下,也会面对没有核心集的博弈(Games without cores)问题⑤,即政府这一大集团中次集团内有些人比在整个集团联盟时的收益要更好(即使就整个集团联盟来说总收益是最大的)。另外,从集体行动中的搭便车、各利益集团组织集体行动非对称的能力来看,个人理性并不能导致国家理性。身兼三重理性(国家理性、集团理性、个人理性)的政府本身就是一个官僚体系构成的独特利益组织,具有极强的集团理性(许秋起,2005)。在金融制度变迁过程中,政府理性形式的转换过程无疑是以中央政府为轴心的政府体系及其利益团体在经济参与过程中利益关系的调整。中央政府可能更强调特定的金融制度满足其国家理性目标,而以中央政府为核心的权力体系中的一些次集团、机构则更突出其集团理性目标。在国有金融制度存量下,若各利益团体理性形式都能满足,则达到了暂时的制度均衡;如各理性形式不能同时满足且产生冲突,中央政府就会做出一些趋向国家理性的调整。然而,此种调整必然以国有金融制度存量下的潜在风险为新的约束条件,具有路径依赖、因果循环积累特征。

基于上述对中国超强政府的理性形式分析,以下拟采用风险最小化约束下自身收益最大化的内生性中央政府理性行为假设作为逻辑起点,分析中国国有金融制度演进问题。

三、一个经过扩展的中央政府控制金融的效用函数

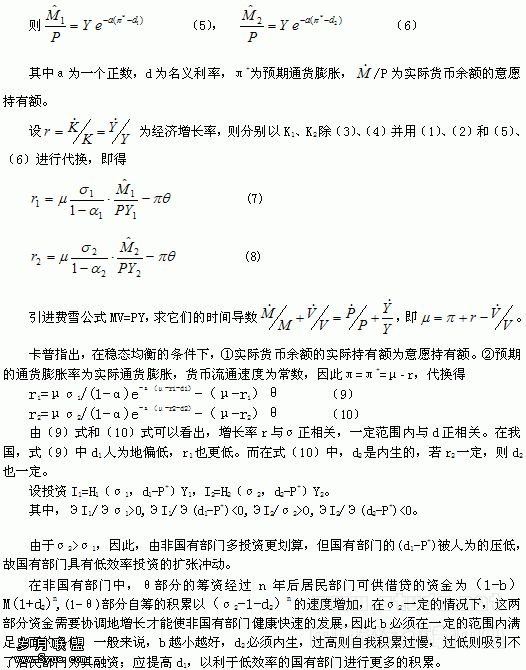

在把国有金融制度变迁置于中国的二重社会结构、超强政府理性行为介入的独特背景后,通过进一步引申前人的研究成果,构建一个经过扩展的中央政府控制金融的效用函数。

(一)“诺思悖论”的启示与进一步引申

首先从“诺思悖论”开始寻求中央政府效用函数的部分理论基础。诺思指出,统治者或国家提供博弈规则都有两重目的:一是使统治者租金最大化;二是提供和实施产权规则和降低交易费用,促进经济增长。不过“在使统治者租金最大化的所有权结构与降低交易费用和促进经济增长的有效率体制之间,存在着持久的冲突”(诺思,1992,P25)。这就是所谓的“诺思悖论”。在提出这一悖论后,诺思综合了关于国家的两种观点(契约论国家与掠夺论国家),设计了一个包含三个假说的简单国家模型:第一,国家为获取收入以一组服务作交换,因为国家在这方面(提供产权保护)具有规模经济优势;第二,国家总是试图像一个带有歧视性的垄断者那样活动,以使自身收入最大化来设计产权;第三,国家的产权设计与行为选择受其他产权形式(即潜在的竞争对手)的约束,因而“统治者垄断权力的程度是各个不同选民集团(产权形式)替代度的函数”。

对这一“悖论”通常的理解是,当两重目的冲突时,统治者常常选择相对低效率却更能保证租金最大化的产权制度。诺思本人在分析专制政府下的制度安排时就持这种观点。奥尔森(2005)通过对前苏联国有产权制度下计划经济体制深入剖析后,实证得出这一体制的要害在于政府隐性税收最大化。从诺思的国家模型还可以引申出,虽然一时不能改变国家的效用函财经理论与实践(双月刊)2007年第2期2007年第2期(总第146期)许秋起,刘春梅:转型期中国国有金融制度变迁的演进论解释数,但可以改变国家实现其效用最大化目标的外部条件。我国学者张杰(1998,P35)就据此构建了一个简单的国有金融方面的国家效用函数。其中包含四个关键性的变量:“追求垄断的产权形式”和“追求垄断产权‘增量’的扩展”是两个内生变量,代表了国家追求金融资源支配权的偏好,藉此追求政府收益最大化与国家收益最大化。而“产权结构安排”和“外部竞争因素”是两个外生变量,代表了国家在追求金融资源支配权过程中的约束。这个效用函数在对金融制度变革的第一次浪潮,即改革初国家为弥补财政收入迅速下降和支付高额改革成本而努力控制和扩展国有金融组织的过程能够做出很好的解释。但我们也注意到,随着政府控制金融的宏观成本收益结构的不断变化⑥,外部条件并未引入,国有金融并未理性退出,让位于民间金融。可见,问题的要害在于这一函数对国有金融制度变迁中政府各种理性形式冲突与协调尤其是因果循环累计特征缺乏关注。

如果接受制度变迁过程中政府收益最大化这一前提,国家的制度选择集合包含三种可选制度:(1)垄断程度高而相对效率低的产权安排以获取最大化直接收益;(2)国家采取降低交易费用、保护产权、促进竞争的制度安排,扩大税基间接地获取收益;(3)在特定的阶段把二者结合起来,高度垄断部分要害经济部门,以直接收益带动间接收益,间接收益通过税收与国有金融渠道再成为直接收益的来源,从而达到政府收益最大化。第一种是短期内实现政府收益最大化的制度选择,但却是一种典型分利性的制度安排;第二种制度安排能够保证长期的政府收益最大化,从市场中获取共容利益成为强化市场型政府的动力。第三种制度选择兼具生利性与分利性,在经济资源、技术、人力资本对经济增长的约束程度不高,经济货币化程度较低的条件下,政府强调对货币金融等要害部门的控制,也许是一定时期政府收益最大化的最佳制度选择。目前中国就是此种性质的金融制度安排。不过,如果国家追求的是长短期全局效用最大化,随着时间的推移,国家将在后两种制度安排之间寻求稳妥过渡,或者政府在第三种制度选择框架下进一步优化,靠近国家理性。这一推断的重要意义在于,追求全局最大化的中央政府的效用函数变量由原来的一元扩展为多元,效用函数的结构带有经济发展的阶段性特征。

(二)扩展后的中央政府控制国有金融的效用函数

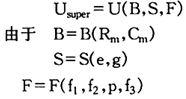

扩展后的中央政府控制国有金融的效用函数设计思路是:首先基于中央政府理性行为假设,把其追求国家理性的三个内生偏好变量界定出来,具体包括金融稳定变量S、国有金融资源的配置效率变量e、宏观调控有效性下的适度经济增长率和就业水平变量g。其次,界定中央政府集团理性下重要的内生偏好变量,即中央政府在追求国家理性的过程中自身利益的满足,具体体现为控制金融的货币性净收益B(即中央政府控制金融的货币性受益Rm与货币性成本Cm之差)。最后,界定中央政府上述两种理性形式实现的外生约束变量F,一是政府体系以及附属机构的组织理性、集团理性下的外生变量,表现为预期的地方政府和下层金融组织的效用最大化追求方式变量f1,f2;二是多元金融产权形式和来自外来竞争因素变量p;三是在既定的制度存量、垂直的权力支配体系下,银行家的个人理性的表现形式(权力、声誉、货币化收益中来自金融腐败的收益等)变量f3。

至此,设计的中央政府控制国有金融效用函数为:

这样,这一中央政府控制国有金属效用函数改写为:

以下对这一效用函数中的一些关键变量及其相互关系进一步讨论:

1. 金融稳定而带来的社会稳定变量。中国金融风险问题已经成为现阶段国有金融制度存量变革的重要约束条件。近年来,不良贷款以惊人的速度增长,据中国银监会统计,截止到2004年底,不良贷款的总值达到2050亿美元,占银行总资产13%。与此同时,国有商业银行却吸纳了大量的个人存款,目前居民储蓄已占国民生产总值的40%⑦,这一“反常”现象恰恰表明国有金融制度是一柄“双刃剑”。一方面,银行的国有性质使储蓄者对中央政府怀有强烈的信托意识,只要存在这种虚拟的信用关系,金融风险就可能被长期化、社会化。另一方面,正是国有商业银行大量不良资产的存在,迫使中央政府只能在体制内逐渐化解,一旦受到外来竞争压力的过猛冲击,出现大量体制内储蓄分流、金融资本外逃的情况,潜在的金融风险就可能通过储户挤兑的渠道外化于社会,这是风险最小化的中央政府不愿看到的。因此,该变量不仅成为中央政府控制金融效用函数中的一个重要变量,而且其发展态势对中国国有金融制度未来改革路径选择有决定性的意义。

2.中央政府三种国家理性形式(经济增长率和就业、金融稳定与国有金融资源的配置效率)之间存在冲突与集团理性下的低效均衡。据统计,银行贷款的年增长率必须达到15%才能支撑7%~8%GDP增长率⑧。而就银行业现在的经营情况看,贷款业务增长率控制在5%~7%才是比较安全的。问题是这一贷款增幅不但不足以支持经济增长率,还会引发大规模的失业。国有金融业要保证经济增长的需要和劳动力就业的同时减少呆坏账、降低经营风险,从理论上讲,途经只有一个:由监管部门、银行和投资者三方共同努力将银行的风险管理提升到一个更高的水平,在稳健的风险管理框架下基于商业原则发放贷款。但选择硬化国有商业银行预算约束的政策在短期内并不完全符合中央政府效用函数即期效用最大化目标,因而中央政府并没有激励完全改变现状。作为国有商业银行的所有人,中央政府追求所有者权益最大化,要求国有商业银行追求利润最大化目标。而作为宏观经济调控者,中央政府又追求社会稳定、经济增长、充分就业、区域协调等目标。为此,中央政府希望国有商业银行必须放松预算约束来配合政府的宏观经济管理,中央政府对于地方政府和国有逃废国有商业银行债务的行为存在一个合理的容忍范围空间。只有当后果危及中央政府总效用最大化的风险最小化约束条件时,中央政府将加强对国有金融的监管。有趣的是,不仅中央政府希望利用双重软预算约束实现自身效用最大化目标,其它利益相关者也从双重软预算约束中获益。亏损国有企业只有在实施国有商业银行软约束下才得以取得软预算支持;国有商业银行借助软预算约束才得以在高不良贷款率的情况下获得源源不断的存款并保持市场信心,实现自身效用最大化;存款人通过商业银行软约束间接获得完全的存款保险。其结果是在中央政府理性目标的冲突与协调下,国有金融运行中利益组织的集团理性得以满足,银行体系呆坏帐带来的潜在金融风险不断累加,而中央政府短期内凭借公信力把它长期化、社会化。

4.预期的地方政府和下层金融组织效用最大化方式。地方政府和下层金融组织的效用最大化追求方式将以集团、组织理性偏好表达方式渗入中央政府的理性偏好选择之中。地方政府在金融制度安排中所起的作用可分成两个方面:一是与中央政府的权力博弈中,取得一部分金融资源控制权,导出非国有金融安排;二是对国有金融机构直接渗入地方偏好,满足了地方经济的金融需求。从目前中央政府对非国有金融尤其是民间金融的态度来看,会对地方政府的第一种偏好严密控制,因此,我们更为关注的是第二个方面。在这种情况下,国有金融机构效用函数结构中包含了国家、地方和自身三重利益偏好,体现着多重的经济理性形式,效用函数中不仅包含了成本和收益,还包括“政策性贷款要求”、“地方意志”、“风险外在化和适当控制风险以防止整顿之间的平衡”、“体现国家偏好和使用资源用于私人利益之间的平衡”等等内容,最终寻求各方利益的平衡是其理性的选择。地方政府取得金融资源的支配权符合集团理性,否则这一部分金融资源将通过垂直的银行体系被抽调。地方银行组织在两种权力支配下往往参与这种对金融租金的分配(除了返回部分贷款利息,呆坏账中的一部分实际上以金融交易环节腐败的形式转化为部分银行代理者的货币性收益),并在此前提下控制剩余储蓄资源,寻求收益最大化的贷款项目。中央政府对上述两种支配金融资源的权力下放,一方面在改革框架中创造事实上的制度安排创新空间;另一方面也促使国家努力加强金融控制,在方案设计中宏观调控有效性和保证金融安全的国家理性偏好的重要性不断上升。中央政府效用函数的这个外生约束变量深刻影响着中央政府控制金融的国家理性(经济增长、长期有效项目的金融支持、金融稳定)的具体实现情况,也使中央政府效用函数变量结构调整具有动态性和阶段性特征。

5.银行家的个人理性。政治银行家的效用是货币收益与非货币收益(诸如权力、政治支持、社会声誉、定位、国家形象等)的函数。政治银行家可以在一定程度上将国有金融改革的私人成本外部化,施加于社会其他人之上,而同时将制度产品的外部收益内在化。其个人理性问题可能进一步加剧个人理性与中央国家理性的偏离程度,使中央政府的效用函数中国家理性变量进一步扭曲。

四、中央政府效用函数结构的调整与中国国有金融制度的演进以国有商业银行信贷资金管理体制演进轨迹为例

在中国金融体系中,国有商业银行一直是货币资金配置的主要渠道,信贷资金管理体制又是中国国有金融制度的核心。针对这一核心制度存量的变迁历程,考察中央政府控制金融的效用函数的结构变动应该说是较好的切入点。

(一) 国家理性的制度典范:国有银行体系建立至改革前的“母体”阶段

金融体制改革以前,我国一直实行高度集中的信贷管理体制,即“统存统贷”的资金供给制。新中国成立后,中国人民银行作为全国的货币发行、信贷、结算和现金出纳中心,是建国后前三十年中国金融的基本制度。通过银行贷款支持包产、商业包销、物质统配、财务统管的计划经济体的运转,国有金融制度的终极目标是服务于国家计划(尤其是中央政府重工业优先),为国家“守计划,把口子”。此时的国有金融制度完全是中央政府国家理性的产物。在经济发展的最初阶段,利益集团形成尚待时日,中央政府通过“统存统贷”的资金供给制控制实体经济按中央计划运转,实现隐形税收的最大化,从而实施特定的经济发展战略。

(二)集团理性与国家理性统一与背离:中国金融改革的起步阶段(1979~1984年)

以“统存统贷”为核心的信贷管理体制运转了近30年后,1979年2月中央推出了“统一计划,分级管理,存贷挂钩,差额包干”的信贷资金管理办法,即所谓的“放权”改革。“差额包干”确定“各级银行在存差完成,借差计划不突破的条件下,多吸收存款就可以多发放流动资金贷款”。 1983年,银行系统开始又实行“全额利润留成制度”,把各项指标考核与利润留成挂钩。金融机构有了利益追求和管理资金的激励,可以推进资源配置效率的提高和金融组织内部管理制度的改进,因此,符合中央政府的效用追求。这一改革行动使国家储蓄动员的国家理性与下层金融组织扩大存款的组织理性共容,使各方利益主体的效用都得到增进,实现了资源配置的帕累托改进。不过, “差额包干”的信贷资金管理体制颇似前苏联计划体制下所实行的税收激励制度⑨,在短期内创造了金融机构员工储蓄动员的积极性。然而,其创造的制度安排变迁空间是有限的,根本原因在于金融剩余纳入了政府的计划体系。除了中央政府集团理性与金融机构组织理性冲突外,最要命的是,在这一制度安排下,各专业银行与人民银行在一个大联行内清算,事实上成为一个“金融集团”,导致国家控制监督的成本太大。随时间的推移,下层金融组织出于小集团理性外部性活动积累的风险和获得更多经济自由的要求与中央政府出于国家理性进行宏观控制的需要交织在一起,张力激化到一定程度,逼迫中央政府对原有框架进行调整,提供金融制度创新的空间。

(三) 集团理性的膨胀:银行化改革(1985~1993年)

1985年国家实行“拨改贷”制度后,国有商业银行成为国有企业资金来源的主渠道,信贷资金管理体制也随之由“差额包干”过渡到“统一计划,划分资金,实贷实存,相互融通”。1987年,人民银行再贷款实行“合理供应,确定期限,有借有还,周转使用”的原则,进一步完善了这一信贷资金管理体制。在这一制度框架下,信贷计划与信贷资金分开,将过去有了计划额度就有了资金的做法改为通过组织资金实现计划。各专业银行开始自主经营、独立核算,经营性质逐渐向企业化实体靠拢。在专业银行内部,新的信贷管理体制赋予了银行新的金融自由,激励银行开展制度创新以获取国家改革行动带来的最大外部收益。但在国有产权结构内,合理有效的国有产权代理结构和治理结构始终没有找到,各基层金融组织的逐利活动具有风险外部化倾向,从而产生大量的商业性呆账。一方面,金融部门的组织理性与政府的集团理性(信贷支持国有企业从而带来更多的税收)和中央政府的国家理性背离程度越来越大;另一方面,国有商业银行的信贷行为在改革过程中越来越多地受到地方政府的偏好支配,地方政府集团理性下的非正常经济项目孳生的风险也渗透到了国有金融中来。中央政府效用函数中变量偏好顺序也随之发生变化,金融安全和宏观调控有效性上升为重要目标,而政府金融效用函数中另两个变量“直接控制金融的收益与成本”和“金融资源配置效率”的重要性有所下降。在金融稳定方面,中央政府采取治理整顿、清理金融性公司和整顿金融秩序等方式加以控制,同时萌生了国有金融机构商业化改革的思路。

(四)探索实现国家理性的新手段:银行商业化改革(1994~1997年)

1994年,国家开始实行“贷款限额控制下的资产负债比例管理”信贷资金管理新体制,标志着我国金融体制改革进入商业化改革新阶段。这一时期的改革举措包括:(1) 设立政策性银行,政策性业务与商业性业务分离;(2)对国有专业银行全面实行贷款规模控制下的资产负债比例管理;(3)央行不再对非银行金融机构贷款,不再对财政透支;(4)按照1996年6月全国银行业经营管理会议上提出的要把银行办成真正的国有商业银行的目标,各专业银行开始注重内部经营机制的转换,加强银行资金风险管理;(5)将国有商业银行分散法人制改为总行一级法人制,推进贷款抵押担保制度和贷款证制度。上述措施表明,国家控制金融虽然从主动转向被动,但是通过一系列制度设计,加强了金融安全和宏观调控体系的建设。事实上,这一改革阶段,国家一直尝试在不改变国有金融产权边界条件下调整金融租金配置的权力体系,从而实现控制金融的效用最大化。

(五)1998年后的中国信贷体制改革

1998年,中央政府以间接调控手段为主的基础建设基本完成,决定在逐步推行资产负债比例管理和风险管理的基础上,实行“计划指导,自求平衡,比例管理,间接调控”的信贷资金管理体制。这一时期,除了受其它制度安排变革的制约(如政府职能转换,国有企业改革等)外,银行金融制度安排创新的空间已基本确立。国有金融安排和其它金融安排可以开展一系列的制度创新和业务创新以获取金融制度环境变迁带来的外部利润机会。但是,无论如何调整下层金融自由,中央政府都是在基本不改变国有金融产权边界的前提下,保证对国有金融的控制权、对金融资源的支配权的前提下提供其创新空间。有意思的是,在中央政府控制金融信贷市场的同时,底层市场经济活动规模却不断扩大,交易流量货币和存量货币大量囤积于社会经济体系之中,保证储蓄的来源和规模。一方面,各银行之间加强了体制内对储蓄资源的竞争和贷款获利机会的竞争;另一方面,储蓄动员能力的扩大为中央控制金融追求效用函数的诸多结构变量(经济增长、就业、对长期有效项目的追求偏好、稳定的税收来源等)提供了可能。然而,信贷制度变迁的轨迹表明,在中央效用函数的各结构变量排序中,金融安全、金融效率偏好排序始终是靠后的。而潜在金融风险的不断累积也成为进一步改革的重要约束条件,使其具有明显的路径依赖特征。

五、并非结论的结束语

随着金融对外放开最后期限的到来,中央政府最终把改革举措调整为:政府注资冲销不良债权—国有金融产权股份化海外上市—形成公司治理结构。从目前来看,改革成效不能说不显著。不过,在国有控股以及对银行核心领导人事任免的绝对行政控制约束下,国有银行能否形成高效的现代公司治理结构解决国有金融潜在风险、呆坏账的产生机制问题,仍需要在本文的理论解释框架下,探索中央政府理性介入的可能的最佳新形式。

一种可能的理性介入思路是:改变国有商业银行内部现有的产权结构,走国有股权多元化的道路,藉此形成高效的银行治理机制。这是目前的主流观点。然而中央政府也是进退两难,如果国家持大股,国有金融改革很可能陷入国企改革同样的困境,高效的公司治理结构很难建立起来,银行的组织理性与国家理性之间的背离程度可能更大,甚至出现双重代理问题。如果引进战略投资者,私人持大股,国家失去对国有金融的控制权,在资本逐利的经济逻辑下,可能形成私人垄断的金融市场,这与中国社会性质相去甚远。况且在现有的权力结构下国有金融产权到私有金融产权的演变过程同样是金融机构集团理性与国家理性冲突的过程。

另一种可能的理性介入思路是:在国有控股产权结构下,强调体制内分权促成外控机制,加强有效的金融监管⑩。实际上,现有的监管制度框架不完善,根本原因还是中央政府设定的监管机构的集团理性与国家理性背离,出现了监管机构与银行经营机构“合谋”的局面,导致更多的金融腐败问题。在中国,监管者是政府,而国有商业银行的出资人与控制者也是政府。这样,政府作为监管者便成为一个追求社会效用来进行监管与分享租金来进行监管 的“矛盾体”。若监管者追求长期社会效用最大化,则相关政策的操作就倾向于消减国有商业银行规模;如果监管者追求分享租金(出资人回报、经济增长、就业、税收),则又必然倾向于增加银行规模。因此,如何监管、由谁来监管、政府双重角色如何分离等等,这些问题都是需要政府理性介入思路认真考虑的。

因此,调整国有商业银行内部现有的权力结构,从产权角度考虑问题也许是一种长期有效思路。在国有金融产权边界刚性问题一时难以解决、良好的监管框架尚待时日条件下,中央政府有望理性介入国有金融改革的第三条思路是:仿效一些国有企业(如鞍钢、山西平朔煤矿、中原油田等)对治理结构的探索经验,在银行内部培育市场,加强银行内部各部门之间的绩效竞争、协调与相互监督。在政府的协调下,国有商业银行内部就会放松或部分放弃垂直行政控制方式,而代之以在银行内部扩大分工的同时启动经济民主,以此优化治理结构。我们把这制度安排称为国有金融的“内部市场化”创新,当然,详细探讨需另行撰文。

注释:

①在这一理论框架下研究中国国有金融市场化滞后问题,详见钱颖一(1995)、世界银行(1997)、张杰(1998)、王曙光(2003)等人的观点。

②例如,较早些时候提出的“增量存量两块竞争”渐进市场化推进论(樊纲,1991,1993;林毅夫、蔡日方、李周,1994),“中央与地方政府分权与区域竞争推进论”(杨瑞龙,1998;张维迎、栗树和,1999),“内外规则冲突与协调演进论”(周业安,2000),“历史逻辑起点、生产率竞赛与制度互补”民营经济分岔演进论(邓宏图,2004)等,均是以非金融实体经济制度演进为分析重点。

③易纲(1996)指出,扶植非政府所有的金融机构,而不是试图改变国有银行的行为可能是国有金融改革的一条更容易的途径;张杰(1998)的研究也得出结论,中国金融制度变迁的要害既不是直接改变国有金融制度的产权结构,也不是由国家出面建立金融市场,而是激励足够并具有谈判能力的新金融产权形式的产生;樊纲、徐滇庆等人也指出,中国金融改革滞后在于没有在培育非国有企业的同时在国有体制外培育非国有金融主体。

④科斯认为,如果交易或者谈判成本为零,所有的外部性问题都会以帕累托有效的方式解决,这是因为理性的双方都会一直谈判直到他们得到最大化的共同收益为止。简单地说,就是在交易成本不大的情况下,个人理性可导致集体理性(谈判成功)。科斯这一观点被概括成“科斯定理”。详见科斯《社会成本问题》,载《财产权利与制度变迁——产权学派与新制度学派译文集》,上海三联书店,上海人民出版社,1994年版。

⑤详细阐述见奥尔森《权力与繁荣》,第67页,上海人民出版社,2005年版。

⑥据张杰(1998)的测算, 1992年,国家控制金融的收益成本首次超过控制收益(该年收益和成本分别为3732.41,4109.75亿元);据笔者(2006)的测算该年控制受益还要大些为3801.24亿元。1992年也成为一个重要的拐点,以后年份控制金融收益再也没有超过控制成本,二总量指标的离差越拉越大。

⑦资料来源: http://www.cbrc.gov.cn/mod_cn00/jsp/cn001000.jsp.

⑧据中国人民银行统计季报,2005年9月中国金融机构人民币信贷收支表相关数据实际测算得到。

⑨在前苏联计划经济的早期,斯大林实行了一种特殊的税收最大化制度安排。该制度安排降低边际税率对平均税率的比率,以此通过收入效应和替代效应的双重作用,不仅增加了劳动收入中用于支付税收的比重,而且增加劳动量的供应。详见奥尔森《权力与繁荣》第七章,第86-100页,世纪出版社,上海人民出版社,2003年版。

⑩银监会主席刘明康在《财经》杂志《世界中国2005展望》中表达了这种观点,即银行改革以监管为重。张杰(2005)也提出了“监管高于市场化”的命题。前者强调了监管的技术和管理层面,后者更多关注监管的制度层面。

:

[1]世界银行.世界银行1997年度报告[M].北京:中国财政经济出版社,1997.

[2]张杰.中国金融制度的结构与变迁[M].太原:山西经济出版社,1998.

[3]钱颖一.中国市场化过渡的制度基础,载胡鞍钢主编《中国走向》[M].杭州:浙江人民出版社,2000.

[4]王曙光.金融自由化与经济发展[M].北京:北京大学出版社,2004.

[5]樊纲.论改革过程[M]. 上海:上海三联书店,1991.

[6]樊纲.两种改革成本和两种改革方式[J].经济研究,1993,(1).

[7]林毅夫,蔡日方,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革[M].上海:上海三联书店,1994.

[8]杨瑞龙.我国制度变迁方式转换的三阶段论[J].经济研究,1998,(1).

[9]张维迎,栗树和.地区间竞争与中国国有企业的民营化[J].经济研究,1998,(12).

[10]周业安.中国制度变迁的演进论解释[J].经济研究,2000,(5).

[11]邓宏图.转轨期中国制度变迁的演进论解释[J].中国社会,2004,(5).

[12]易纲.中国的货币、银行和金融市场[M].上海:上海三联书店、上海人民出版社,1996.

[13]樊纲,胡永泰.“循序渐进”还是“平行推进”——论体制转轨最优路径的理论与政策[J].经济研究,2005,(1).

[14]奥尔森.权力与繁荣[M].上海:上海人民出版社,2005.

[15]许秋起.经济演化理论的嬗变与融合[J].当代经济研究.2005,(3).

[16]诺思.经济史上的结构与变革[M].北京:商务印书馆,1992,(1).

[17]陆磊,李世宏.中央—地方—国有银行—公众博弈:国有独资商业银行改革的逻辑[J].经济研究.2004,(10).

[18]刘伟,黄桂田.中国银行业改革的侧重点:产权结构还是市场结构[J].经济研究.2002,(8).

[19]刘明康.世界中国2005展望[J].财经.2005,(1).

[20]张杰.究竟是什么决定一国银行制度的选择——重新解读中国国有银行改革的含义[J].金融研究.2005,(9).

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)