当前通货膨胀宏观调控对策研究

来源:岁月联盟

时间:2010-06-26

关键词: 通货膨胀 宏观调控 对策

一、通货膨胀的含义及由来

通货膨胀是指所有社会商品和劳务的一般价格水平或平均价格水平的持续上升。在通货膨胀时期, 单位货币能买到的商品和劳务的量呈持续下降局面。因此, 通货膨胀也就是货币购买力的下降。根据通货膨胀的程度不同, 人们把通货膨胀划分为以下三种: (1).温和的通货膨胀;(2).急剧的通货膨胀;(3).恶性通货膨胀。

通货膨胀是本世纪初不兑现的纸币本位制形成以后的产物。在不兑现的纸币本位制条件下, 货币本身没有价值, 可以无限发行, 从而为通货膨胀的产生打开了大门。只要货币供应量超过了社会商品量, 通货膨胀就发生了。通货膨胀尽管有很多诱发因素, 如需求拉动、成本推动、部门结构失调带动, 但产生通货膨胀最终原因只有一个, 就是货币供应量过多, 货币与商品的供给比例发生了变化。

诺贝尔经济学奖获得者、美国经济学家弗里得曼教授认为通货膨胀无论在何时何地发生, 都是一种货币现象。他认为, 一般物价或特殊物价, 在短期的上涨, 可能由多种原因产生。但一般物价的长期持续性上涨, 无论在哪一个国家, 总是由于货币量增加速度过快而产生的货币现象。他形象地指出“高通货膨胀是因为政府印刷货币太多, 就是这么一回事。那就是唯一的原因, 哪里都如此。”本世纪以来, 通货膨胀如同一个幽灵, 缠绕着社会经济。

二、当前通货膨胀的产生原因

上世纪90年代中期以来我国实行扩张性货币政策以来,加之近年中央银行有发行过多的货币导致货币增长过快,从而引发了通货膨胀。需求拉上通货膨胀,需求拉上通货膨胀理论是从总需求的角度来分析通货膨胀的,其观点是总需求大于总供给。我国现在由于种种原因已经形成了总需求大于总供给的局面从而形成了通货膨胀。温和性通货膨胀有需求拉动和成本推动两种原因。

近年来我国粮价不断上涨,是由于粮食产量下降造成的,是供给出了问题,属于成本推动;投资需求幅度为20%为正常,而我国现在已经达到了25%,特别是化工,冶金等行业的价格不断上涨引起了原材料价格的上涨,此属于需求拉动。温和性通货膨胀还有一个因素国际传导,外商直接投资和出口需求膨胀带动国内价格上升,属于需求拉动;而原油及其他国际初级产品通过进口带动国内价格上涨,则属于供给因素,是成本推动。

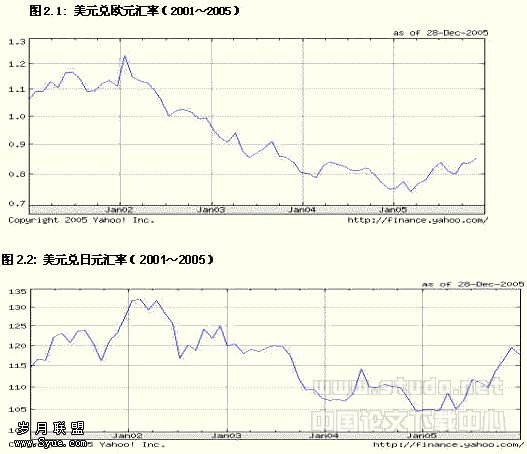

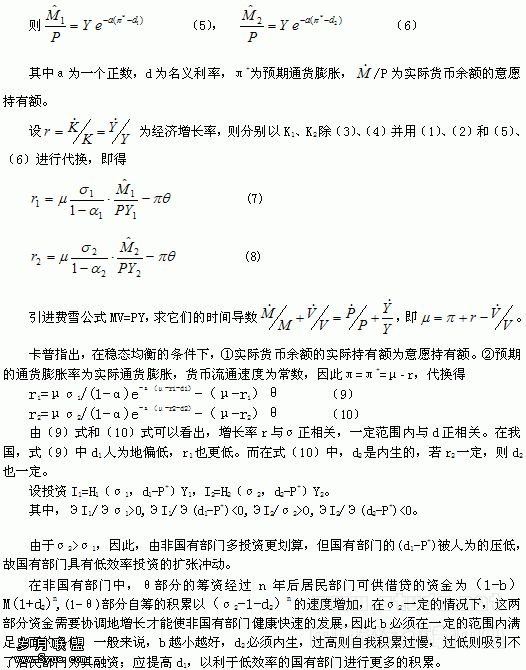

通货膨胀是在一个封闭的环境里产生,由于物价的流通,近几十年全球没有发生恶性的通货膨胀,反而是产生了不少次的通货紧缩。而我们由于汇率管制,无法与国外市场同步,客观上导致了通货膨胀。我国由于经济结构的不平衡,生产较低的部门的工人需求向生产高的部门靠齐结果导致整个社会工资增长率超过了经济增长率从而导致了通货膨胀。

三、通货膨胀对社会经济的负面影响

1. 造成社会经济秩序的混乱, 影响了社会经济的正常运行

在市场经济中, 货币是计量各种商品和劳务的价值尺度, 在社会经济生活中, 正常的经济秩序, 生产经营活动规则, 以及个人的生活习惯, 都是以货币价值的基本稳定为基础的。当出现通货膨胀以后, 货币价值在社会经济生活中呈现出不规则的变动, 这造成了社会经济运行的混乱, 破坏了原有正常的经济秩序和经济活动规则赖以存在的基础。通货膨胀使人们实际收人下降, 极大地损害了固定收人者。

2. 破坏了市场机制对社会经济生活的调节作用

由于商品价格的高低关系到每个经济主体的切身利益, 因此, 各种商品和生产要素价格的相对变化, 支配着经济主体生产什么, 消费什么, 如何生产。在物价稳定时期, 经济主体根据市场物价比较容易掌握生产调节的方向。但是, 在通货膨胀期间, 物价水平变化较大, 很难掌握各种商品的价格变化, 往往造成生产和经营上的失误, 削弱市场机制对经济生活的调节作用。物价的普遍上涨, 使价格无法反映市场的真正供求关系, 也无法真实地反映出生产者的经营效果, 这就使价格不可能很好地发挥调节生产的作用。通货膨胀加剧了国民经济的比例失调。商品价格上涨是不平衡的, 这种不平衡加剧了生产中各部门利润的不均衡, 从而造成一些部门的生产规模扩大, 而另一些部门的生产规模缩减和下降。

3. 通货膨胀会使需求发生变态

在通货膨胀中, 尤其是在严重的通货膨胀时期, 货币持有者由于害怕物价进一步上涨, 就会把手中的纸币尽快变成商品, 甚至不论商品是否需要。囤积居奇现象由此大量发生。在纸币不稳定的条件下, 用纸币来经营活动已不可能, 也不能衡量的盈亏, 这时金银会重新在市场上直接成为计价的工具。在通货膨胀严重的情况下, 纸币甚至不能执行流通手段和支付手段的职能, 商品所有者为了避免通货贬值可能带来的损失, 甚至会采取各种方式拒绝接受纸币, 物物交易现象就会普遍发生, 纸币流通甚至遭到完全的破坏。

4. 通货膨胀加剧了投机活动

通货膨胀会加剧对商品种类和地区的需求不平衡, 此起彼伏地发展, 助长了投机活动的发展。投机活动对正常的商品流通起着很大的破坏作用, 使商业作为国民经济各部门、各地区正常经济联系的纽带作用遭到破坏, 促使大量的社会资本从生产领域转人流通领域, 助长了泡沫经济的成长。

5. 通货膨胀破坏本国出口公司的竞争能力

鼓励在国外抽人商品, 以较低价格在国外购买商品,然后按较高价格在国内销售。使本国资本极力流往国外, 寻求更加有利可图的投资和可靠的避难所。外国资本外流, 国际结算状况恶化, 加重外汇危机。

6.通货膨胀破坏了银行发挥正常的作用

在通货膨胀期间, 人们不愿意用货币形态保存资本和收人, 所以, 银行存款的来源缩小, 银行账面数字虽然增加很多, 但是, 其实际价值往往缩小, 这样对国民经济各部门的投资和贷款不能不相应减少, 甚至在恶性通货膨胀的情况下, 银行提供信用实际上已无利可图,因为债权者收回来的债务是贬值了的货币, 受到了很大的损失。同时, 银行本身还会把大量资金用于投机, 因为投机盈利比放款利息大得多。所以, 银行在这种情况下, 不仅不能成为促进生产发展的力, 反而成为破坏经济的力量。

四、应对当前通货膨胀的对策

我国没有近期通货膨胀,一旦发生了通货膨胀,对经济发展有诸多不利影响,对社会再生产的顺利进行有破坏性作用,因此,,必须下决心及时治理。这种治理应该是多方面综合进行的。

1.控制货币供应量

由于通货膨胀形成的直接原因是货币供应过多,因此,治理通货膨胀一个最基本的对策就是控制货币供应量,使之与货币需求量相适应,稳定币值以稳定物价。而要控制货币供应量,必须实行适度从紧的货币政策,控制货币投放,保持适度的信贷规模,由中央银行运用各种货币政策工具灵活有效地调控货币信用总量,将货币供应量控制在与客观需求量相适应的水平上。

2.调节和控制社会总需求

治理通货膨胀仅仅控制货币供应量是不够的,还必须根据各次通货膨胀深层原因对症下药。对于需求拉上型通货膨胀,调节和控制社会总需求是关键。各国对于社会总需求的调节和控制,主要是通过制定和实施正确的财政政策和货币政策来实现。在财政政策方面,主要是大力压缩财政支出,努力增加财政收入,坚持收支平衡,不搞赤字财政。在货币政策方面,主要采取紧缩信贷,控制货币投放,减少货币供应总量的措施。采用财政政策和货币政策相配合,综合治理通货膨胀,两条很重要的途径是:控制固定资产投资规模和控制消费过快增长,以此来实现控制社会总需求的目的。

3.增加商品的有效供给,调整结构

治理通货膨胀必须从两个方面同时人手:一方面控制总需求;另一方面增加总供给。二者不可偏废。若一味控制总需求而不着力于增加总供给,将影响经济增长,只能在低水平上实现均衡,最终可能因为加大了治理通货膨胀代价而前功尽弃。因此,在控制需求的同时,还必须增加商品的有效供给。一般来说,增加有效供给的主要手段是降低成本,减少消耗,提高经济效益,提高投人产出的比例,同时,调整产业和产品结构,支持短缺商品的生产。

4.收入政策

收入政策主要是采取工资物价管理政策,以阻止工会和垄断这两大团体互相抬价所引起的工资、物价轮番上涨的趋势。其目的在于力图控制通货膨胀而又不致引起失业增加。收入政策的理论基础主要是成本推进型的通货膨胀,因为成本推进型通货膨胀是由于供给方面成本的提高,其中特别是工资的提高,因而导致物价水平的上涨。为此,必须采取抑制性的收入政策,其形式有如下几种:确定工资-物价指导线,以限制工资-物价的上升。强制性措施。以纳税为基础的收入政策。

5.对外经济政策

一般来说,我国的国内的通货膨胀与其国际收支状况具有相互推拉的作用。在各国都出现通货膨胀的情况下,我国必须采取适当的对外经济政策,以减轻国际收支失衡对国内物价的不利影响,井阻止国外通货膨胀的输入。这方面的措施主要有:(1)实行浮动汇率。由于在浮动汇率制度下,我国货币对外汇汇率的升降完全由市场供求关系所决定。(2)与各国在贸易和领域采取协调措施,如与各国加强协作,共同采取控制各国货币供应量的增长率、改善国际金融制度以及其它反通货膨胀的措施,以制止世界性通货膨胀的蔓延,等等。

6.加大宏观经济调节力度

为了继续保持物价总水平基本稳定,有关部门必须密切关注、善于发现并及时研究市场供求关系的重大变化,运用政策引导和经济手段适时适度加以调节。要严格控制新涨项目出台,加大价格检查力度。此外,还要加强对重点行业重点产品,特别是针对一些行业过快增长可能造成的能源和原材料紧张等问题的协调工作力度,促进生产要素的优化配置,稳定市场供应,确保供需基本平衡。

五.结论

除了控制需求,增加供给、调整结构之外,还有一些诸如限价、减税、指数化等其他的治理通货膨胀政策。总之,通货膨胀是一个十分复杂的经济现象,其产生的原因是多方面的,需要我们有针对性地根据原因采取不同的治理对策,对症下药。这种对症下药,并不是简单地根据原因分析一一对应,也不能机械僵化地照搬别人或自己以往的经验。而且对症下药也要以某一方案为主或优先,同时结合其他治理方案综合进行。也就是说,治理通货膨胀是一项系统工程,各治理方案相互配合才能取得理想的效果。

1.谢平、廖强.当代货币政策理论的新进展金融理论前沿[M].北京.社会文献出版社.2004年版

2. 谢平、刘斌.货币政策规则理论的最新进展中国金融(2004) [M]北京,社会科学文献出版社.2004年版

3. 谢平.中国货币政策分析:1998-2002[J]金融研究2004(8)

4. 邱崇明编著,西方货币理论与政策[M]北京.清华大学出版社,2005年版

5. 范方志,赵明勋编著.当代货币政策:理论与实践[M].上海.上海三联书店,2005年版

下一篇:我国货币政策有效性的影响因素分析

![金融资本全球化是否历史发展的必然[下]](/d/file/20100626/b3c2c2820f9fdcfe57ba7658c0bbc299.jpg)