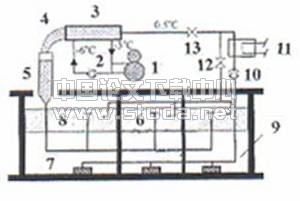

太阳辐射下建筑外微气候的实验研究--建筑外表面温度分布及气流特征

STUDY ON SOLAR RADIATION EFFECTS ON THE MICROCLIMATE

| |

| 摘要: 通过一段时间内对某栋典型多层板楼建筑外微气候相关参数的监测,其如下:1)在太阳强辐射时间内,不同朝向的外墙外表面温度随高度分布的情况不同,西向外墙表面温度随高度变化幅度最大,其外表面垂直温度的最大温差一般可在2℃以上,标准偏差约在0.6℃以上;2)多数时间内(主要为下午2点左右至次日凌晨),西墙外表面温度以1层最高;3)建筑热外表面可产生诱导上升热气流。并在综合分析了了如太阳辐射、对流换热等影响因素不同作用效果的基础上给出了合理的解释。 关键词:微气候;建筑;太阳辐射;长波辐射;温度分布;辐照度 Abstract: In this study, the external microclimate parameters of a typical multistoried building were measured during a period of time. Time results could be concluded as follows: 1) During the sunshine period, the vertical distribution of external surface temperature on different orientations of buildings differs from one another, and the max discrepancy of vertical temperature appears on the external surface of west oriented wall, whose max differences of the vertical temperature are above 2℃ and the standard deviation of the temperature is above 0.6℃; 2) Most of the time (from 2 p.m. to the next dawn),the external surface temperature of the lowest floor wall faced west is higher than others; 3) The rising of induced airflow on the building's heated external surface has been examined. Based on the combined analysis of different affecting factors such as solar radiation, long wave radiation and convection, a reasonable explanation is presented. Keywords: microclimate; buildings; solar radiation; long-wave radiation; temperature distribution; irradiance | |

0 引言 |

2.1外墙表面温度

温度记录结果表明,一段时间内建筑外墙外表面温度沿垂直方向存在变化,并且由于朝向的不同其温差的大小及波动幅度也不同。如图3所示(如无特别的说明,文中所提到的温差均指外墙表面垂直方向的最大温差,即以表面温度的最大值减去最小值而得)。

图3 不同朝向外墙表面垂直方向温差的变化

Fig.3 Comparison between temperature differences of

the vertical surface at different orientation

如图3所示,东墙外表面垂直方向的温差一般都比较小,除了在早上由于阳光照射到东外墙各层的时间不同而导致温差较大(约在2℃以上)外,此后其温差则基本保持在1℃以下;而西墙外表面垂直方向的温差在很长时间内都在1.5~2℃以上,只在夜间才可能低于1℃。

一段时间内西墙外表面垂直温度变化的标准偏差值如图4所示。从图中可看出,在中午至傍晚一段时间内,西墙外表面温度的稳定波动较大,约在0.6℃以上,有时则在1℃以上,而在其余时段内侧较小。太阳辐射的影响可见一端。

图 4 西墙外表面垂直温度变化的标准偏差

Fig.4 Standard deviation of the vertical temperature

variations along the external surface of a west oriented wall

如图5所示,在太阳辐射下西墙的外表面温度沿垂直方向呈现出一定规律:即约从下午14:00开始,1层外表面温度均普遍高于其它各层。这种情况一般可延迟到第二天凌晨5:00左右;而在其余时间内,多数情况下3、4层温度略高,而2层温度略低。另外,在不同时段内西墙外表面随高度变化的趋势不同:在中午到晚上20:00-21:00之间,尽管依然是1层表面温度最高,但受无规律外扰的影响,外表面温度随高度的分布曲线还是扭曲变化得很厉害。

图5 西墙外表面温度沿垂直方向的分布

Fig.5 Vertical temperature distribution of

the external surface of a west oriented wall

图6所示为一段时间内西外墙各层外表面温度之间的温差变化情况,分别以各层的温度减去1层温度而得。由图可知,一天绝大多数时间内各层之间的温差都在1.7℃以上;在下午16:00-17:00后,各层的温降趋势则明显不同;图中数据也表明多数时间内西墙1层外表面的温度最高。另外,在不同天气状况下外墙表面温度的平均温差在不同时段也不相同(以西墙为例说明),如表1所示。从表中可以看到,只要不是阴雨天气,12:00-20:00之间的外墙平均温差总是较大,在1.6℃以上;而凌晨以后的温差较小,一般在1℃以下;在太阳辐射较强时外墙表面各层之间的平均温差可保持在3℃以上。

图6 西墙各层与1层外表面温度的比较

Fig.6 Temperature differences of external surface

between 1st floor and others of a west oriented wall

表1 不同气候情况下西墙外表面温度的平均温差

Table 1 Mean surface temperature differences of west wall at different climate conditions

| 0:00~12:00 dT/℃ | 12:00~20:00 dT/℃ | 20:00~24:00 dT/℃ | 最高墙温 /℃ | 环境风速 /m·s-1 | 日最大辐照度 /S·m-2 | 气候情况 |

0.66 | 0.52 | 0.63 | 30.13 |

|

| 阴有阵雨 |

2.2 建筑周围各表面温度比较

图7比较了草坪、路面、外墙内外表面的平均温度以及室外空气平均温度随时间变化的情况。图中表明在下午太阳辐射较强时,外墙外表面和周围空气的温差较大,一般在8℃左右,最大可达到13℃以上。在8:00~14:00之间,路面温度一直高于外墙外表面温度在下午14:00~15:00以后,外墙外表面温度开始高于地面温度;绝大多数时间内草坪温度始终最低;室内气温和外墙内表面温度都相对比较平稳(波动幅度均在2℃左右)。

图7 建筑周围各种温度比较

Fig.7 The temperatures on the surfaces of building envelope

图8所示为不同楼层的室内空气温度、西墙内表面温度以及外表面温度的标准偏差的比较。如图可知,从下午至夜间凌晨以前,由于室内通持续进行,并受室内不确定热扰的影响,西墙各层的室内空气温度的波动相对内表面温度要明显,但总的不如外表面温度波动大。而在凌晨以后,则有可能出现室内空气温度的波动幅度大于围护结构外表面温度变化的情况。西外墙内表面温度的标准偏差在0.3℃左右,室内空气温度的标准偏差在0.6℃以下(图中dTin-air,dTin-w,dTout-w分别指室内空气温度、西墙内表面及外表面温度的标准偏差值)。

图8 室内空气温度、西墙内表面温度及外表面温度的标准偏差的比较

Fig.8 The standard deviation of the indoor air, the internal

surface and external surface temperature of west oriented wall

2.3 对建筑热外表面贴附上升气流的观测

在太阳辐射下,由于自然对流的作用建筑热外表面会诱导产生贴附上升气流,在环境风速较小时可能对室内通风及热环境产生重要影响。本次实地监测过程中,选择环境风速较小(基本都在1m/s以下)的情况下,测量了靠近外墙的贴附气流的速度并与环境风速进行了比较,如表2所示。其中环境的主导风向为南北向,离建筑外墙外表面约1.5m;贴附气流方向为从下至上,测点离外墙约5cm。从表2中可以看到,贴附气流的速度略大于室外风速,这可能是因为实测风速为贴附气流风速和环境风速叠加以后的值。另外,环境风速紊动变化较大,其离散度(以标准偏差除以平均值)为45%左右,而贴附气流风速则相对稳定得多(离散度为25%)。

表2 贴附气流速度的测量结果

Table 2 Measured results of the induced airflowon the external surface of buildings

| 时间 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:40 |

室外环境风速/m.s-1 | 0.80 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |

时间 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 平均值 | 标准偏差 |

室外环境风速/m.s-1 | 0.50 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.50 | 0.23 |

根据建筑外墙表面的热平衡方程[5]:qs+qR+qB+qg=q0+qca+qra(其中qs--围护结构外表面所吸收的太阳辐射热量:qR--围护结构外表面所吸收的地面反射辐射热量;qB--围护结构所吸收的地面总辐射;q0--围护结构外表面向壁体内侧传热量;qca--围护结构外表面向周围空气进行的对流换热量;qra--围护结构外表面向周围环境进行的热辐射量)。考虑不同热交换量(太阳辐射得热,对流换热,长波辐射和热传导等)的大小,对于在不同时间及气候条件下建筑西墙外表面温度分布所体现出来的可从以下几个主要影响因素分析。

3.1 太阳辐射不同的影响

外墙各层接受到的太阳总辐射强度不同将直接导致外墙各层温度不同,东墙外表面温度在早上温差较大就主要是这一原因所至。

但对西墙而言,除了傍晚太阳西落之时,多数时间下各层所获得的太阳总辐射强度差别不大(从图5中可知,由于17:00~19:00之间太阳仅直射到第5层外墙,因此其温降明显慢于其余各层。比较不同太阳辐射强度下西外墙的最大温差,如图9所示,很难说明最大温差与辐照度之间有特别直接的关系。其中主要原因还是在于环境空气和外墙的换热不仅仅由外墙所接收的太阳总辐射强度决定。

图9 西墙辐照度和外表面最大温差的比较

Fig.9 The time variation of solar radiation and the

corresponding surface temperature on wast oriented wall

3.2 长波辐射不同的影响

西墙各层与建筑前混凝土路面的辐射角系数相差较大,而尤以1层和混凝土路面的角系数最大。这样当路面温度高于外墙温度时,各层外墙所吸收的路面热辐射热量也就不同,1层吸收热量较多因而使得1层温度略高;结果导致在9:00~14:00,尽管高层的温度相对较高,却是2层的温度最低,因为1层从路面获得了额外的长波辐射热量。而当路面温度低于西墙温度时,如果没有太阳辐射的作用,则是1层外墙辐射冷却较快,这就是为什么1层的天空可见度较2、3各层低,其温度下降幅度却大于2、3层的原因。但是1层外墙外表面温度在如此长的时间内始终高于其它各层,原因并非仅受路面长波辐射影响。从图7中可知,路面温度在下午14:00(最迟可延迟到下午16:00左右)就和外墙平均温度相差不多,此后则一致低于外墙平均温度;因此如果考虑路面与外墙之间的长波辐射,不可能导致1层外表面温度在此后的时间内始终高于其它各层。分析可知,在这一时段内主要是对流换热及其它因素起作用。

外墙外表面温度在凌晨以后所体现出来的底层温度略高,而高层温度略低的原因则是各层的天空可见度不同的结果。高层的天空可见度好,与天空之间的长波辐射作用大于低层,因此降温较快。结合天空长波辐射和地面长波辐射在不同时间内的作用效果,可解释为何凌晨以后是中间层外表面的温度相对较高。

3.3 对流换热效果不同的效果

在街道楼群附近,由于受到太阳直接照射的时间和部位不同,局地气温亦有明显。这种差异以在近地面1~2m的高度内尤为突出[6]。原因在于西墙前的混凝土路面长期受太阳直接照射,并且没有耗于蒸发的热量,而混凝土材料又特别地善于吸收贮存日射热量,因此在太阳照射的时间内, 贴近地面的空气温度往往比高层空气温度增长更快,结果可使上下层空气温差达1℃以上。这样由于底层外墙周围空气温度相对较高,外墙散热不如上层有利,结果会使下层外墙外表面的温度相对略高。

另外,当环境风速较大时,即为混合对流时,由于建筑上下层风速不同,在外墙与空气温差较大(即西墙各层太阳辐射较强的时段内,二者温差在10℃以上)时,将直接导致外墙和周围大气的对流换热效果不同,结果底层温度高于高层;环境风速越大,高层与低层(1、2层)之间的温差则越大。若是无风对流时,1层处于层流区,其对流换热也弱于上层。结果也可导致1层温度在较长的一段时间(这段时间同样也是外墙和空气之间温差较大,对流换热较强的时间)内高于其它各层。晚上由于外墙和室外大气的温差较小,对流换热的效果已经变弱,这时起主导作用的是长波辐射。值得指出的是,在第二、三点上东墙情况与西墙不同。由于周围建筑和树木的遮蔽作用(参见图1),东墙前的地面长期处于背阴地区,地表与各楼层温度相当,两者之间的长波辐射较小;同时背阴处的空气温度较低,对流换热效果不明显,因此各楼层外壁面之间的温差较小。

由于围护结构内表面温差的变化幅度在0.5℃以下,因此可不考虑内外表面热传导的影响。结合以上分析可知,尽管太阳辐射和宏观气候是影响建筑外微气候的重要因素,但由于建筑结构、尺寸及布局之屏蔽作用等因素的影响,使得建筑外不同表面附近的气候情况趋于复杂(如西墙外表面温度分布曲线并非单调增减)。简言之,辐射和对流是影响外墙表面温度分布的直接原因:即在白天外墙外表面温度和空气温度相差较大时对流换热起主要作用;晚上则是长波辐射起主要作用。因此,建筑周围各表面(包括外墙、屋顶及地面等)的材料对太阳辐射和长波辐射的吸收率对局地微气候的影响也就相对重要。另外,影响外墙表面的温度分布的这些因素并非独立作用的,它们之间也相互耦合影响,使得在不同时段内外墙表面的温度分布更趋于复杂。

尽管上述分析针对一栋具体的低层的建筑而进行,但是以下两点结论可推广到一般的中低层板楼建筑中:

1) 在夏季太阳辐射下,建筑不同朝向的外墙表面温度随高度变化有所差别,而尤其以西朝向外墙的表面温度差别较大。

2) 多数时间内(主要为下午14:00左右到次日凌晨),西朝向底层楼层的外表面温度将持续地高于其它楼层温度。

3) 对于其它朝向外墙,如果其周围建筑布局情况以及接受太阳辐射的情况和西墙相似,可得到类似结果。

4 结论

影响建筑外微气候的因素众多,除了宏观的气象条件如太阳辐射、气温、风速外,还有建筑结构形式、尺寸,小区布局、绿化以及各表面材料性能等。本文只是初步探讨了在夏季太阳辐射较强及环境风速相对较小的情况下建筑外微气候的变化,并出规律如下。

不同朝向的外墙表面温度随高度分布的情况不同,西向外墙表面温度随高度变化幅度最大,其平均温差可高于2℃,标准偏差约在0.6℃以上;在12:00~24:00内西外墙各层表面温度之间的差别一般在1.5℃以上,最大时可达3℃;而其余时段内各层之间的温差较小,基本在1℃以下。

在阳光直射到西墙以后的大多数时间内(主要为下午14:00左右到次日凌晨),1层外表面温度高于其它各层,这种情况一般可延迟到第二天凌晨4:00~5:00左右;而在其余时间内,多数情况中间楼层(3、4层)温度略高。

太阳辐射下建筑热外表面会产生诱导贴附上升气流,其风速变化较环境风速相对稳定。

在测试的基础上讨论了太阳辐射、长波辐射及对流换热对形成外墙表面温度分布的影响,指出导致外墙表面温度存在差异的主要原因是长波辐射和对流换热,并且由于不同时段内这几个影响因素的作用效果不同,使得外墙表面的温度分布趋于复杂。

后续工作将接着对建筑小区内不同位置的表面温度、空气温度湿度、辐射以及风速等参数继续进行系统的长期监测,在此基础上建立数学物理模型并结合CFD模拟结果进行分析比较,以便更深入地了解建筑环境参数和小区热环境之间的相互关系。

[]

[1] 洪天真.江亿.低能耗健康建筑与可持续[J].暖通空调,1996,(3):30.

[2] 赵荣义.太阳辐射对建筑物自然通风的影响[A] .南方建筑降温集[C] .北京:建筑出版社,1959.23-25.

[3] 马克斯·莫里斯.建筑物·气候·能量[M] .北京:中国建筑工业出版社,1990.158.

[4] Sonne J K, Vieire R K, Rudd A F. Limiting solar radiation effects on outdoor air temperature measurement [J]. ASHRAE Transactions,1993,99:23-27.

[5] 彦启森,赵庆珠.建筑热过程[M].北京:中国建筑工业出版社,1991.28-29.

[6] 周淑贞,束 炯编.城市气象学[M] .北京:气象出版社,1994.290-293.