北京市住宅环境热舒适研究

Thermal comfort in naturally ventilated houses in Beijing | |

| 提要 对北京88户通风居民住宅现场测试了夏季室内干球温度、相对湿度、风速等热环境参数,以问卷方式和ASHRAE的7级热舒适指标调查记录了居民的热感觉,考察了居室热环境改善措施。调查结果表明,自然通风条件下北京普通住宅的热环境基本处于ASHRAE舒适区之外,80%居民可接受的热环境对应的有效温度上限为30℃,对温度的敏感程度与其它地区相近。 关键词:住宅 热舒适 热环境 热感觉 Abstract Presents a field investigation into 88 non-air conditioned residential units in Beijing, during which the indoor thermal environment conditions were measured, the thermal sense value of the occupants questioned and recorded, and the methods to improve the indoor thermal conditions examined. The results reveal that they are coincident with little of the ASHRAE comfort zone, that the upper limit of the effective temperature corresponding to the accepted thermal environment by up to 80% of the occupants is 30℃, and that the response of the subjects in Beijing are similar to those in some other parts of world. Keywords:residence, thermal comfort, thermal environment, thermal sensation | |

1 引言 |

3.1 人员背景

表1表示了此次被调查人员的基本情况,平均年龄为49.2岁,在北京平均居住时间为36.5年,说明大多数被调查者已经完全适应了北京的气候。77%的被调查者办公室没有空调,基本上不生活在空调环境中。

表1 被调查人员背景的统计归纳

| 样本数目 | 88 |

| 性别 | |

| 男 | 57% |

| 女 | 43% |

| 年龄/岁 | |

| 平均值 | 49.2 |

| 标准偏差 | 16.9 |

| 最大值 | 82 |

| 最小值 | 16 |

| 在北京居住的时间/年 | |

| 平均值 | 36.5 |

| 标准偏差 | 19 |

| 最大值 | 76 |

| 最小值 | 1 |

| 办公室有空调的人数的比例 | 23% |

| 办公室无空调的人数的比例 | 77% |

3.2 室内气候及服装热阻

对测量得到的室内气候参数和服装热阻值进行统计分析的结果见表2。可以看出ET*值位于26.6℃到32.8℃之间,相对湿度在53%到88%之间。对照ASHRAE 55-92中舒适区要求,ET*值应在23℃到26℃之间,相对湿度小于60%,可以看出夏季北京通风形式下的普通住宅的热环境基本上都在ASHRAE舒适区之外。

表2 室内物理参数及服装热阻的统计归纳

| 平均值 | 标准偏差 | 最大值 | 最小值 | |

| 空气温度/℃ | 28.6 | 1.16 | 31 | 26 |

| 相对湿度/% | 77.4 | 6.7 | 88 | 53 |

| 空气流速/m/s | 0.18 | 0.25 | 1.5 | 0.02 |

| ET*/℃ | 30.3 | 1.49 | 32.8 | 26.6 |

| 服装热阻/clo | 0.31 | 0.08 | 0.5 | 0.15 |

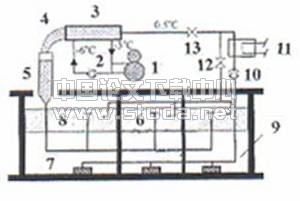

图1表示了实测得到的室内空气温度、风速、服装热阻和得到ET*值的分布频率。温度测量中,29℃室温出现的频率最高,占样本总数的23.5%。由于空气的平均相对湿度大于50%,所以计算得到ET*值比测量的空气温度要大,而且它的分布也较测量值均匀。ET*为31.5℃时的情况最多,占样本数的16.5%。在风速的分布情况中,0.1m/s的风速为最多,占48.2%;样本总数的91%风速小于0.5m/s。服装热阻的平均值为0.31clo,频率最大值出现在0.4 clo,为28.2%,可以看出,夏季北京市居民在家中的普遍着衣量不大。

图1 实测空气温度、风速、服装热阻和计算有效温度

3.3 热感觉

选取风速小于0.2m/s的工况(占总样本的75%),分别回归出实测的热感觉值TSV随空气温度Ta和ET* 变化的曲线,曲线方程分别为:

TSV= -7.950+0.298ET* (R=0.925) (3)

TSV= -8.068+0.319 Ta (R=0.963) (4)

R为相关系数。

从这两个回归方程中,我们就可以得到当TSV=0时,ET*和Ta分别为26.7℃和25.3℃,其物理意义是热中性状态所对应的温度。

关于热环境的可接受率,通常的研究方法有两种。一种是直接法,即在热舒适问卷中让受试者明确判断对此环境是否可以接受。另一种则是间接法,即按照惯例,当受试者的投票值在-1到+1之间时,认为他们对此时的热环境能够接受。ASHRAE标准就是要寻求至少80%的居民可接受的热环境。这里的可接受率和Fanger提出的PPD(预测不满意率)有些许差别。图2表示了本次调查中得到的随ET*的增加,可接受率的变化。以80%界定,可以得以北京市自然通风建筑中居民可接受的热环境温度上限大约在30℃(以ET*表示)。

图2 可接受率随有效温度(ET*)的变化

3.4 风速的主观评价

调查中,测得平均风速值为0.18m/s。问卷中受试者对空气流动速度的评价,47%认为知中,43%认为小,其余10%认为太小,没有人认为风速偏大。曾经试图寻找空气清新程度和潮湿程度与风速的关系,但没有得到可靠的关系式。

3.5 适应性手段

在人与环境的相互关系中,人不仅仅是环境物理参数刺激的被动接受者,同时也是积极的适应者,。调查过程中发现,至少85%的居民对居室热环境有不同程度的调节行为,包括用窗帘或外遮阳罩来挡射入室内的阳光,用开并门窗或用电扇来调节室内的空气流速;自身对热环境的调节行为有空舒适简便的家居服装、喝饮料、洗澡等等。这些适应性手段无疑增加了人们的舒适感,提高了他们对环境的满意程度。调查发现,90%的住房有电扇,其中31.6%的居民认为他们对电扇的使用频率为常开,16.5%的居民认为是常关,其余认为使用频率为30%到80%不等。对于喝饮料,47.4%的人喜欢喝热的至少是温的饮料,如热茶或凉开水,46.1%的人喜欢喝冷饮,只有6.5%的人不喜欢喝任何饮料。Nick Bake[10]等人的研究发现,754次观测中,喝冷饮的出现次数是308次,只有12次是喝热饮。从中我们可能明显地看出人与西方人在生活习惯上的不同,这必然会对热感觉产生影响。

4.1 实测的热感觉值PMV的比较

将实测的热舒适参数空气温度、相对湿度、风速、新陈代谢率和服装热阻(这里由于测量设备有限,无法在短时间内测出平均辐射温度值,假设它与空气温度相等)代入程序,得到PMV值,并把它们与实际测得的热感觉值画在同一张图上,见图3。横纵坐标都是量化的热感觉值。从图中可以看出,实测的热感觉值TSV普遍低于PMV值,这说明所调查的人群对热的承受能力要高些。

图3 热感觉实测值与PMV计算值的比较

4.2 与其它调研结果的比较

关于热舒适的实地调研,在世界各地有许多研究者都曾进行过,他们的结果给我们提供了极好的对比机会。另外,笔者认为以ET*为变量比以空气温度或操作温度为变量要好,它能更准确地体现热环境的热湿交换特性。

Bush[11]对泰国曼谷夏季通风建筑的研究发现,热感觉投票值(TSV)随ET*变化曲线的斜率为0.234/℃,Schiller[12]对洛杉矶的研究发现,同样也以ET*为变量,TSV变化曲线的斜率为0.318/℃,这一结果与本文的0.298/℃极为相近。此斜率表示人们的热感觉对温度变化的敏感程度与其他地区的居民相似。

热中性状态下对应的温度,研究成果见表3[13]。本文得出的北京夏季自然通风建筑中居民的热中性温度(Ta和ET*)分别为25.3℃和26.7℃,与布里斯班地区的结果相近。

表3 实地热舒适实验:热中性状态下对应的温度

| 地域及气候 | 热环境控制手段 | 热中性状态下对应的空气干球温度/℃ |

| 墨尔本-夏季 | 自然通风 | 21.8 |

| 布里斯班-夏季 | 自然通风 | 25.6 |

| 泰国-夏季 | 自然通风 | 28.5/27.4(ET*) |

| 新加坡-夏季 | 自然通风 | 28.5 |

4.3 适应性的问题

如前所述,调查析室内工况基本上处于ASHRAE舒适区以外,但结果表明,北京无空调家庭居民的热中性温度为26.7℃(以ET*表示),而且直到ET*为30℃,仍有80%的居民感到环境可以接受。究其原因,笔者认为一方面是由于居民在家中的着衣量较少(平均服装热阻为0.31clo),而且室内风速较空调环境的风速要大,另一方面也与居民的生理适应性和对环境的心理期望有关。被调查者在北京居住的时间平均在30年以上,绝大部分人已经适应了夏季的炎热气候,对热有一定的承受能力,而且由于家中没有空调,从心理上就已经对室内较高的温度有所准备,同时,在热不适时可以采取一些适应性手段来改善热感觉。从心角度上看,当人们能够对引起不快的因素加以控制时,不快的程度将会减弱。另外,在调查发现,空调带来的负担、对环境的关注和喜欢自然环境的心理都增加了无空调住户对热的环境的适应性。

5 结论

5.1 由于夏季室外气温较高,室内热状况普遍偏热,以ET*表示,平均温度为30.3℃;但自然通风建筑中的居室对室内的较高温度有较强的承受能力。

5.2 风扇是这类建筑居民改善不适的主要手段,90%的家庭备有风扇,且有31.6%的家庭认为风扇的使用频率为常开。另外,居民普遍能有意识地以多种适应性行为来改善自身的热感觉。

5.3 热感觉随ET*的变化曲线的斜率是0.298/℃,与其它地区自然通风建筑中的居民对温度的敏感程度相似。

5.4 居民的热中性温度以ET*表示为26.7℃,测量得到可接受的热环境温度上限大约在30℃(以ET*表示)。

5.5 在预测人体热感觉时,应该考虑建筑环境、生活习惯、经济条件和对环境的可调节程度等因素的影响。ASHRAE标准55-92规定的夏季舒适区对本次调查的北京气候区自然通风建筑来说,显得有些狭窄了。

6

1 ASHRAE. ANSI/ASHRAE 55 - 1992, Thermal environmental conditions for human occupancy. Atlanta: American society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc. 1992.

2 ISO. International Standard 7730, Moderate thermal environments - determination of the PMV and PPD indices and specification of the conditions for thermal comfort. Geneva: International Standards Organization. 1984.

3 Gagge A P. A standard predictive index of human response to the thermal environment. ASHRAE Trans,1986, 92 (2) :709-731.

4 Humphreys M A. Field studies of thermal comfort compared and applied. Building Services Engineer. 1996, 44:5 - 27.

5 de Dear R J and A Auliciems. Validation of the predicted mean vote model of thermal comfort in six Australian field studies. ASHRAE Trans, 1985, 91 (1) : 452-468.

6 Schiller G E. A comparison of measured and predicted comfort in office buildings. ASHRAE Trans, 1990, 96 (1): 609-622.

7 de Dear R J and M E Fountain. Field experiments on occupant comfort and office thermal environments in a hot-comfort in office buildings. ASHRAE Trans, 1990, 96 (1): 609-622.

8 McIntyre D A . Indoor climate. London: Applied Science Publishers Ltd. 1980.

9 McCullough E, B W Olesen. Thermal insulation provided by chairs. ASHRAE Trans, 1994, 100(1): 795-802.

10 Baker N. Thermal comfort for free-running buildings. Energy and Buildings, 1996, 23: 175-182.

11 Busch J F. A tale of two populations: thermal comfort in air-conditioned and naturally ventilated offices in Thailand. Energy and Buildings, 1992, 18: 235-249.

12 Schiller G E et al. Thermal environments and comfort in office buildings. ASHRAE Trans, 1988,94 (2).

13 Brager G S, R J de Dear. Thermal adaptation in the building environment: a literature review. Energy and Buildings, 1998, 27:83 - 96.