高职教师动力激发状态实证分析

来源:岁月联盟

时间:2010-08-17

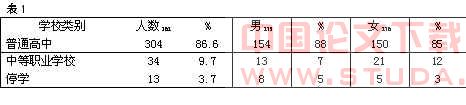

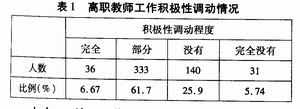

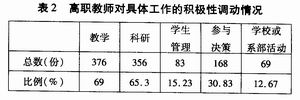

由表2可知,65.3%、69%的教师,对教学、科研有积极性;在其他方面有积极性的比重低、人数少。其中在教学与科研方面具体表现如下:93.1%的教师选择“时时或半年修改教案”;74%的教师选择“应用多媒体或案例分析,根据自己的思路进行互动式教学”;69.2%的教师选择“耐心细致地解答疑难与批改作业”;38.9%的教师选择“在教学中热情洋溢”;77.2%的教师选择“在科研上很想取得成绩”。这说明,大部分教师在教学上认真、敬业,非常希望进行教学创新;大部分教师非常希望取得科研成绩,愿意为之而努力。 (二)满意度状况 1.对学校的满意度(见表3) 由表3可知,对几种对象的满意度,“一般”的比重最高,“满意”次之,“不满意”再次,“高满意”最低。 (三)高职教师对学院的关心情况 86.4%的教师选择“关心学校建设”;69.2%的教师选择“想参与学校建设”;76.9%的教师选择“非常支持学校升级”;38.5%的教师选择“关心学校领导班子调整”。这表明大部分教师有较强的关心学校、爱护学校,有为之付出的动机。 总体而言,高职院校教师有工作积极性但没有很好地得到调动,满意度不高;对教学与科研等本职工作有积极性;有很强的行为动机。 二、需求满意度调查 (一)高职教师对需求因素的满意度情况(见表4)

由表2可知,65.3%、69%的教师,对教学、科研有积极性;在其他方面有积极性的比重低、人数少。其中在教学与科研方面具体表现如下:93.1%的教师选择“时时或半年修改教案”;74%的教师选择“应用多媒体或案例分析,根据自己的思路进行互动式教学”;69.2%的教师选择“耐心细致地解答疑难与批改作业”;38.9%的教师选择“在教学中热情洋溢”;77.2%的教师选择“在科研上很想取得成绩”。这说明,大部分教师在教学上认真、敬业,非常希望进行教学创新;大部分教师非常希望取得科研成绩,愿意为之而努力。 (二)满意度状况 1.对学校的满意度(见表3) 由表3可知,对几种对象的满意度,“一般”的比重最高,“满意”次之,“不满意”再次,“高满意”最低。 (三)高职教师对学院的关心情况 86.4%的教师选择“关心学校建设”;69.2%的教师选择“想参与学校建设”;76.9%的教师选择“非常支持学校升级”;38.5%的教师选择“关心学校领导班子调整”。这表明大部分教师有较强的关心学校、爱护学校,有为之付出的动机。 总体而言,高职院校教师有工作积极性但没有很好地得到调动,满意度不高;对教学与科研等本职工作有积极性;有很强的行为动机。 二、需求满意度调查 (一)高职教师对需求因素的满意度情况(见表4)

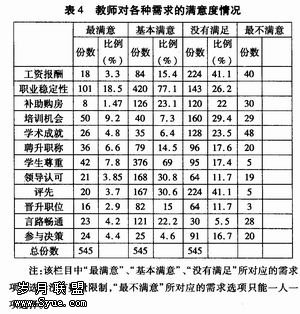

由表4可知,最满意的需求选择依次为:职业稳定性、培训机会、学生尊重、聘升职称、学术成就、参与决策、言路畅通、领导认可、评为先进、工资报酬、晋升职位、补助购房。基本满意的需求情况为:职业稳定性、学生尊重;其余都很低,大部分在30%以下,其中选择率低的有参与决策、学术成就、培训机会、晋升职位、聘升职称、工资报酬、补助购房。 没有满足的需求选择依次为:评先、工资报酬、培训机会、职业稳定性、学术成就、补助购房、聘升职称、学生尊重、参与决策、领导认可、晋升职位、言路畅通。 最让人不满意的需求选择依次为:学术成就、工资报酬、补助购房、培训机会、言路畅通、聘升职称、参与决策、领导认可、评为先进、学生尊重、晋升职位、职业稳定性。 可见,让高职教师满意的是职业稳定性、学生尊重,以及勉强满意的聘升职称;让高职教师最不满意的是:学术成就、补助购房、工资报酬以及领导的态度(沟通与认可)、培训成长的机会等。 (二)高职教师的需求偏好情况(见表5)

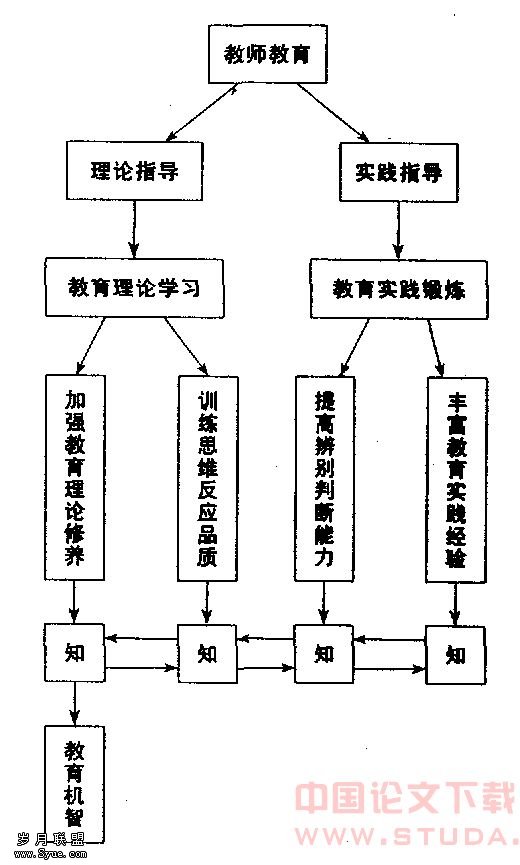

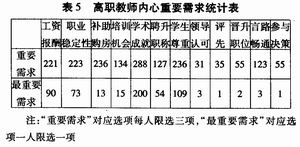

由表4可知,最满意的需求选择依次为:职业稳定性、培训机会、学生尊重、聘升职称、学术成就、参与决策、言路畅通、领导认可、评为先进、工资报酬、晋升职位、补助购房。基本满意的需求情况为:职业稳定性、学生尊重;其余都很低,大部分在30%以下,其中选择率低的有参与决策、学术成就、培训机会、晋升职位、聘升职称、工资报酬、补助购房。 没有满足的需求选择依次为:评先、工资报酬、培训机会、职业稳定性、学术成就、补助购房、聘升职称、学生尊重、参与决策、领导认可、晋升职位、言路畅通。 最让人不满意的需求选择依次为:学术成就、工资报酬、补助购房、培训机会、言路畅通、聘升职称、参与决策、领导认可、评为先进、学生尊重、晋升职位、职业稳定性。 可见,让高职教师满意的是职业稳定性、学生尊重,以及勉强满意的聘升职称;让高职教师最不满意的是:学术成就、补助购房、工资报酬以及领导的态度(沟通与认可)、培训成长的机会等。 (二)高职教师的需求偏好情况(见表5)  由表5可知,不同需求对教师的重要度依次为:学术成就、补助购房、职业稳定性、工资报酬、培训机会、聘升职称、言路畅通、晋升职位、参与决策、评先进、领导认可。 高职教师内心最重要需求的重要度依次为:学术成就、学生尊重、工资报酬、职业稳定性、聘升职称、培训机会、补助购房、言路畅通、领导认可、晋升职位、评先进、参与决策。 可见,高职教师内心重要需求和最重要需求在学术成就、工资报酬、职业稳定性、聘升职称等方面两者是相同的;购房、培训等则有不同评价,它们是大家都认为的重要需求,但不是大家都认为的最重要的第一需求因素。另外,晋升职位、评为先进、参与决策是排名前列的几项需求,但却是大家很少选择的最重要需求。 三、成因分析 从上述调查中可以发现:高职教师有积极性于教学与科研的本职工作,对此有很强的行为动机;积极性完全调动的只占到6.67%,感到满意的需求因素很少,仅寥寥几项,感到不满意的需求因素反而很多;有较强烈、有独特的个性需求偏好。所以,动力激发与需求满意度之间、激励措施之间是有直接关系的,试作以下分析。 (一)低满意度导致了低工作积极性激发 对院、系、领导、自己的满意度以“一般”为主,其中“不满意”与“一般”之和占到约70%;对“职业稳定性”、“学生尊重”满意,对“聘升职称”勉强满意,其余则不满意,在所有项目中不满意的占到了约 80%。因此我们可以发现,这种低满意度直接决定厂高职教师较低的工作积极性的动力激发,决定了高职教师工作积极性调动以部分调动与不调动为主。 (二)有工作积极性激发是因为有部分需求被较好满足,其需求偏好与激励措施较好隅合,此时的激励效用高 工作积极性完全调动的只占到6.67%,这取决于高职教师的需求因素中有部分得以很好地满足,实践中表现为对“职业稳定性”、“学生尊重”满意,对“聘升职称”勉强满意,另外还有高职教师的精神责任因素。而这种需求的很好满足,又源于高职教师的需求偏好与高职院校的激励措施、环境较好地隅合。 根据调查资料,高职教师的需求偏好按比例大小排列是:学术成就、工资报酬、职业稳定性、聘升职称,购房、培训,以及评为先进、参与决策等。在高职院校管理与激励制度中,比较有优势的是:国家事业单位的安全性、持久性、可靠性,所以正好隅合满足比较重要的需求偏好“职业稳定性”;较高的社会地位、尊师重教的氛围,充分享受“尊重”的需求满足;因为科研成果相对落后,高职院校中的职称聘升比之普通高校会有所不利,但相比社会其他单位仍是正常和及时的,于是在“聘升职称”方面是“勉强满意”。另外,高职教师对专业的兴趣、对学生的责任心、成就与创新的需要,尤其是高职院校对日常教学管理的认真严格、对科研的日趋重视而激励力度的加大,推动高职教师越来越重视教学与科研,使得保持较强的积极性于教学、科研活动中。总之,由调研可知:高职教师的满意度不高、动力激发值也不高,虽然有一定满意度与动力激发,但这种满意度与动机激发力仍是属于原始本能的层次,还非常缺乏有效激励体系的激发,需要与动力激发机制相隅合的激励体系。 (三)动力不激发是因为相关激励措施未能满足需求,实质是教师需求偏好与学院激励措施未隅合 调查发现,满意度不高,对学校、系部、领导以及自己的满意度以“一般”的比重最高,“基本满意”次之,“不满意”的比例不低(16.58%)、“高满意”很少 (4.16%)。表现为:高职教师不满意的需求有学术科研、工资报酬以及领导的态度(沟通与认可)、培训成长的机会、补助购房等。其中年轻教师没有满足的需求与最不满意的需求有购房、参与决策、培训机会,说明这三者是最为突出的;有一定资历教师需求要素的不满足度排列为:学术成就、领导认可、工资报酬、参与决策、言路畅通、培训机会……所以,就有动力激发的调查结果:高职教师的工作积极性以部分调动为主(60%强的教师认为自己的积极性只有部分调动),完全调动的仅占极少数(6.67%),未调动的比例很高(30%强)。 这种情况可以用高职教师动力激发机制加以解释,其中根本原因是没有隅合动力激发机制,在需求偏好、激励效用偏好满足,边际效用递减遵从,效用最大化与最佳动力激发的必须条件满足等方面存在严重问题。下面就比较典型的问题要素进行分析探讨。 1.高职教师动力激发机制要求根据需求偏好进行个性化奖惩,而实践中一般难以照顾激励对象的个性化要求,一般都是群体一律,因而使得效用值打折,动力值打折。 2.奖惩要言而有信,尽速兑现不拖延,如此才能保证激励效用值。而实际中往往许诺夸口在先、事后不知所终再也不提当初承诺,或者拖拖延延等人兴致全无后再兑现激励,如此都使激励的效用值大大降低,动力值下降。 3.动力激发机制中边际效用递减规律,要求依效用指数大小决定激励措施的先后、数量权重,但实践中的奖惩措施难以如此、细致。 需求激励效用递减规律,要求同一激励措施不能多次奖惩同一人,要不同种类激励措施调换奖惩激励,要创新激励措施,但实践中大多激励措施缺乏创新,打折了激励的效用值;要求同一激励措施奖励不同人,即要照顾到“面”,这样能提高激励的效用值,但实践中获奖的多是原来的老面孔。 4.激励应以精神为主、物质为辅,但物质激励要够,因为物质激励是基础。但实际中往往刚好相反,奖励措施多是物质性的、缺乏符合高职教师内心需求的精神性激励措施,而且物质激励没有达到满足基本物质需求,比如用以安心的“家”——补助购房计划。 充分创新精神激励,以精神性激励措施为主才是高职院校教师动力激发激励体系构建的正确路径,比如充分关注与运用类似激励措施:尊重、沟通、民主、参与等。但实际中,这些往往是最为缺乏、最为漠视的,这样使得激励措施的效用值不大。 5.体现教师的核心、中心地位,在奖惩制度、工资福利制度的设计与实施方面加以体现,但实际中未能做到,在许多方面甚至恰恰相反。 6.要求充分提高工作快乐值,即要关注教学工作本身,创新、重新设计教学工作,但实践中难以顾及到,缺乏类似人性化的措施,使得工作本身缺乏快乐,因而感受挫折、痛苦,这样就减少了效用值。 7.给予知识员工工作选择的自主、依个人喜好兴趣进行工作设计安排,但实践中如此人性化、尊重自主权的人力资源管理为数寥寥。 8.关注个体成长目标,真正体现提高教学水平的提升,而非为了考评而考评,但教学管理中真正以教师成长为工作目标的寥寥无几,所以难以形成激励效果;关注个体成长目标,进行生涯规划、工作安排、培训规划,但实践工作中更多是人事管理。 9.完善环境条件,形成宽容、尊重、扶持的氛围,这样会降低教师负面的心理感受,有助于工作的开展,对于行为心理方面有缺陷的高职教师,尤其重要与必须。实际上许多高职院校缺乏类似的组织文化。 10.考评与奖惩应公开进行并公开反馈,比如要形成主观感受值以形成对效用值大小的增减修正,但大多高职院校普遍存在此类不足。提高高职教师工作积极性,关键在于根据需求偏好进行个性化激励,创新激励措施,使需求偏好与激励措施隅合,以此构建符合知识时代知识组织的激励体系,从而提高激励效用,提高高职教师的总体满意度。 : [1]王守安.知识经济与变革[M].北京:企业管理出版社,1999. [2]梁小民.西方经济学[M].北京:计划出版社,1999. [3]史 征.激励效用理论与高职教师管理[J].职教,2002,(11). [4]彼得·圣吉.第五项修炼[M].上海:三联书店,1994. [5]吴耀宏,刘 红.知识型企业激励机制研究[J].经济体制改革,2002,(4). [6]屠海群.知识型企业激励机制的契约模式[J].企业经济, 2002,(5).

由表5可知,不同需求对教师的重要度依次为:学术成就、补助购房、职业稳定性、工资报酬、培训机会、聘升职称、言路畅通、晋升职位、参与决策、评先进、领导认可。 高职教师内心最重要需求的重要度依次为:学术成就、学生尊重、工资报酬、职业稳定性、聘升职称、培训机会、补助购房、言路畅通、领导认可、晋升职位、评先进、参与决策。 可见,高职教师内心重要需求和最重要需求在学术成就、工资报酬、职业稳定性、聘升职称等方面两者是相同的;购房、培训等则有不同评价,它们是大家都认为的重要需求,但不是大家都认为的最重要的第一需求因素。另外,晋升职位、评为先进、参与决策是排名前列的几项需求,但却是大家很少选择的最重要需求。 三、成因分析 从上述调查中可以发现:高职教师有积极性于教学与科研的本职工作,对此有很强的行为动机;积极性完全调动的只占到6.67%,感到满意的需求因素很少,仅寥寥几项,感到不满意的需求因素反而很多;有较强烈、有独特的个性需求偏好。所以,动力激发与需求满意度之间、激励措施之间是有直接关系的,试作以下分析。 (一)低满意度导致了低工作积极性激发 对院、系、领导、自己的满意度以“一般”为主,其中“不满意”与“一般”之和占到约70%;对“职业稳定性”、“学生尊重”满意,对“聘升职称”勉强满意,其余则不满意,在所有项目中不满意的占到了约 80%。因此我们可以发现,这种低满意度直接决定厂高职教师较低的工作积极性的动力激发,决定了高职教师工作积极性调动以部分调动与不调动为主。 (二)有工作积极性激发是因为有部分需求被较好满足,其需求偏好与激励措施较好隅合,此时的激励效用高 工作积极性完全调动的只占到6.67%,这取决于高职教师的需求因素中有部分得以很好地满足,实践中表现为对“职业稳定性”、“学生尊重”满意,对“聘升职称”勉强满意,另外还有高职教师的精神责任因素。而这种需求的很好满足,又源于高职教师的需求偏好与高职院校的激励措施、环境较好地隅合。 根据调查资料,高职教师的需求偏好按比例大小排列是:学术成就、工资报酬、职业稳定性、聘升职称,购房、培训,以及评为先进、参与决策等。在高职院校管理与激励制度中,比较有优势的是:国家事业单位的安全性、持久性、可靠性,所以正好隅合满足比较重要的需求偏好“职业稳定性”;较高的社会地位、尊师重教的氛围,充分享受“尊重”的需求满足;因为科研成果相对落后,高职院校中的职称聘升比之普通高校会有所不利,但相比社会其他单位仍是正常和及时的,于是在“聘升职称”方面是“勉强满意”。另外,高职教师对专业的兴趣、对学生的责任心、成就与创新的需要,尤其是高职院校对日常教学管理的认真严格、对科研的日趋重视而激励力度的加大,推动高职教师越来越重视教学与科研,使得保持较强的积极性于教学、科研活动中。总之,由调研可知:高职教师的满意度不高、动力激发值也不高,虽然有一定满意度与动力激发,但这种满意度与动机激发力仍是属于原始本能的层次,还非常缺乏有效激励体系的激发,需要与动力激发机制相隅合的激励体系。 (三)动力不激发是因为相关激励措施未能满足需求,实质是教师需求偏好与学院激励措施未隅合 调查发现,满意度不高,对学校、系部、领导以及自己的满意度以“一般”的比重最高,“基本满意”次之,“不满意”的比例不低(16.58%)、“高满意”很少 (4.16%)。表现为:高职教师不满意的需求有学术科研、工资报酬以及领导的态度(沟通与认可)、培训成长的机会、补助购房等。其中年轻教师没有满足的需求与最不满意的需求有购房、参与决策、培训机会,说明这三者是最为突出的;有一定资历教师需求要素的不满足度排列为:学术成就、领导认可、工资报酬、参与决策、言路畅通、培训机会……所以,就有动力激发的调查结果:高职教师的工作积极性以部分调动为主(60%强的教师认为自己的积极性只有部分调动),完全调动的仅占极少数(6.67%),未调动的比例很高(30%强)。 这种情况可以用高职教师动力激发机制加以解释,其中根本原因是没有隅合动力激发机制,在需求偏好、激励效用偏好满足,边际效用递减遵从,效用最大化与最佳动力激发的必须条件满足等方面存在严重问题。下面就比较典型的问题要素进行分析探讨。 1.高职教师动力激发机制要求根据需求偏好进行个性化奖惩,而实践中一般难以照顾激励对象的个性化要求,一般都是群体一律,因而使得效用值打折,动力值打折。 2.奖惩要言而有信,尽速兑现不拖延,如此才能保证激励效用值。而实际中往往许诺夸口在先、事后不知所终再也不提当初承诺,或者拖拖延延等人兴致全无后再兑现激励,如此都使激励的效用值大大降低,动力值下降。 3.动力激发机制中边际效用递减规律,要求依效用指数大小决定激励措施的先后、数量权重,但实践中的奖惩措施难以如此、细致。 需求激励效用递减规律,要求同一激励措施不能多次奖惩同一人,要不同种类激励措施调换奖惩激励,要创新激励措施,但实践中大多激励措施缺乏创新,打折了激励的效用值;要求同一激励措施奖励不同人,即要照顾到“面”,这样能提高激励的效用值,但实践中获奖的多是原来的老面孔。 4.激励应以精神为主、物质为辅,但物质激励要够,因为物质激励是基础。但实际中往往刚好相反,奖励措施多是物质性的、缺乏符合高职教师内心需求的精神性激励措施,而且物质激励没有达到满足基本物质需求,比如用以安心的“家”——补助购房计划。 充分创新精神激励,以精神性激励措施为主才是高职院校教师动力激发激励体系构建的正确路径,比如充分关注与运用类似激励措施:尊重、沟通、民主、参与等。但实际中,这些往往是最为缺乏、最为漠视的,这样使得激励措施的效用值不大。 5.体现教师的核心、中心地位,在奖惩制度、工资福利制度的设计与实施方面加以体现,但实际中未能做到,在许多方面甚至恰恰相反。 6.要求充分提高工作快乐值,即要关注教学工作本身,创新、重新设计教学工作,但实践中难以顾及到,缺乏类似人性化的措施,使得工作本身缺乏快乐,因而感受挫折、痛苦,这样就减少了效用值。 7.给予知识员工工作选择的自主、依个人喜好兴趣进行工作设计安排,但实践中如此人性化、尊重自主权的人力资源管理为数寥寥。 8.关注个体成长目标,真正体现提高教学水平的提升,而非为了考评而考评,但教学管理中真正以教师成长为工作目标的寥寥无几,所以难以形成激励效果;关注个体成长目标,进行生涯规划、工作安排、培训规划,但实践工作中更多是人事管理。 9.完善环境条件,形成宽容、尊重、扶持的氛围,这样会降低教师负面的心理感受,有助于工作的开展,对于行为心理方面有缺陷的高职教师,尤其重要与必须。实际上许多高职院校缺乏类似的组织文化。 10.考评与奖惩应公开进行并公开反馈,比如要形成主观感受值以形成对效用值大小的增减修正,但大多高职院校普遍存在此类不足。提高高职教师工作积极性,关键在于根据需求偏好进行个性化激励,创新激励措施,使需求偏好与激励措施隅合,以此构建符合知识时代知识组织的激励体系,从而提高激励效用,提高高职教师的总体满意度。 : [1]王守安.知识经济与变革[M].北京:企业管理出版社,1999. [2]梁小民.西方经济学[M].北京:计划出版社,1999. [3]史 征.激励效用理论与高职教师管理[J].职教,2002,(11). [4]彼得·圣吉.第五项修炼[M].上海:三联书店,1994. [5]吴耀宏,刘 红.知识型企业激励机制研究[J].经济体制改革,2002,(4). [6]屠海群.知识型企业激励机制的契约模式[J].企业经济, 2002,(5).

下一篇:职业技术学院教学评价研究