高职:应对我国高等教育大众化挑战的必然选择

摘要:在我国推进高等大众化进程,主要面临着跨越式与经费不足、多元社会需求与高教结构单一、大众教育平等与精英教育特权等方面的挑战。为了应对挑战,我国做出了发展高等职业技术教育(简称“高职”)的选择,这是实现高等教育大众化目标,促进社会发展的必由之路。

关键词:高职;高等教育大众化;选择

国际经验:高职是实现

高等教育大众化的有效途径

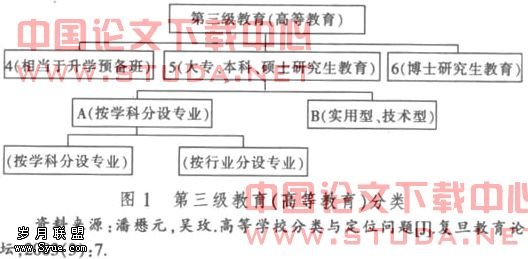

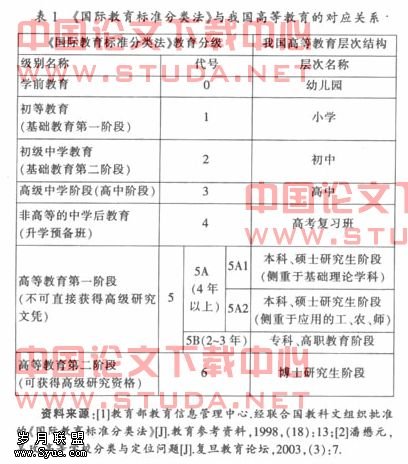

联合国教科文组织1997年8月正式实施的《〈国际教育标准分类法〉第二次修订稿》(ISCED)对第三级教育(高等教育)进行了分类,其结果如图1所示。由此图可以看出,同处于第三等级的高等教育划分为两个阶段,即第一阶段(即5级),第二阶段(6级)。第一阶段(5级)又分为5A和5B两类,5A是理论型的,5B是实用技术型的。5B类型的高等教育学制一般为2~3年,所开设的课程都是一些实用的、技术性的与涉及具体职业的课程,其最终目的是让学生获得从事某个职业或某类专业工作所需要的实际技能和知识,从而具备进入劳动力市场必需的能力与资格。我国称之为“高职”,即“高等职业技术教育”的全称,国外没有这样的称谓。在西方,职业教育(Vocational Education)是指培养一般熟练工人或半熟练工人的教育与培训;高一层次的职业教育称为技术教育(Technical Education),以培养一般技术人员为主要目标;再高一层次的职业教育就是以培养工程师或高级专业技术人员为目标的专业教育(Professional Education)。“Vocational Education”、“Technical Education”与“Professional Education”分别代表了职业人才培养中的三个层次,分别对应于我国的工人、技术员与工程师。①由此可见,高等职业技术教育是由职业教育与技术教育综合而成的“职业技术教育”的高级阶段,在《国际教育标准分类法》中属于5B类型。国外对承担“5B”类型教育职责的机构(即高职院校)有不同的称谓,如德国称科技专院,美国称社区学院或技术学院(附设于大学的),日本称短期大学或高等专门学校,英国称多科技术学院,澳大利亚称技术与继续教育学院等等。

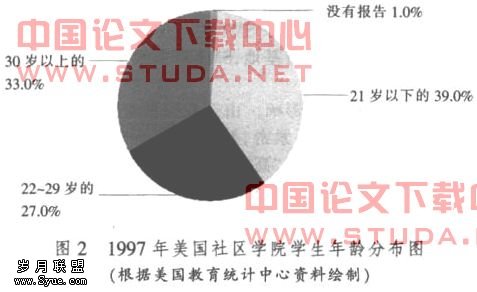

美国是世界上第一个进入高等教育大众化阶段的国家,同时也是发展高等职业教育较早的国家。早在1940年就超越了精英教育阶段,高等教育的毛入学率超过15%。而在此之前,从1636年哈佛大学建立到20世纪30年代近300年间,高校在校学生总数刚刚超过200万人,而在1946年到1975年近30年间,这一数字就达到了1023万人,1991年则超过1400万人。美国高职的主要办学机构是社区学院(Community College)。社区学院是一种以培养职业技术人才为主,集基础教育、高等职业教育、社区文教服务与成人教育等多种功能于一体的综合性短期高等教育机构,其入学条件较宽,不论年龄、社会地位、性别、民族等情况如何,凡志愿入学者均可就读。据1997年美国国家教育统计中心的统计,社区学院入学年龄在30岁以上的占33%,如图2所示。学校课程设置灵活,实用性强,能适应各种类型学生的不同需要,同时收费低廉,学生能就近入学。据统计,从1950年到1960年的10年间,美国2年制学院的学生数增加了1倍多,从1960年到1970年增加了2.6倍。目前美国共有3638所高等学校,其中2年制的社区学院及专科学校就有2000多所,占高校总数的60%,并且其在校生人数也占大学生总数的60%。

日本进入高等教育大众化阶段是在1965年前后。从1877年东京帝国大学建立到1938年,经过61年的发展,其在校大学本科及预科生加在一起不过7.35万人。日本的高等教育机构分为大学和短期高等教育机构两大类型,后者包括高等专门学校和短期大学。短期大学创建于1950年,当时共有149所,其中私立32所,学制2年,主要承担职业教育和女子教养教育。短期大学出现后,很快受到社会的欢迎,一方面适应了战后接受高等教育人数增加的需求,另一方面也加速了日本高等教育大众化进程。到1964年,日本短期大学学校数已达到1950年的2.3倍,入学人数则是1950年的4.8倍。高等教育大众化阶段后的10年间,即到1975年,短期大学增至513所,教师3.7万人,学生30多万人,是成立初期的20多倍,约占高校总人数的1/7。如果加上数量占据高职主体地位的非学历高职院校——专门学校和高等专门学校,则此类高等教育机构在校生人数占整个高校在校生人数的比例已达20.3%。到1978年,各类高校学生人数已达到226万人。

(根据美国教育统计中心资料绘制)

欧洲主要国家的高等教育大约在1970年左右开始步入大众化阶段。英国的高等职业教育问题早在20世纪50年代就被提上议事日程,并且日益受到重视。20世纪60年代建立多科技术学院以解决人口与问题,既满足了广大低水平继续教育毕业生接受高等教育的需求,又紧密适应了地方经济与社会发展的需要。多科技术学院产生至今,经过三十余年的发展与完善,一直稳定在30所左右,但其规模不断扩大,从而形成高等教育大众化过程中独特的发展模式——双元教育制度模式,即大学与多科技术学院并存。

伴随着战后经济的恢复与繁荣,德国接受高等教育的人口也日益增多。在高等教育向大众化阶段发展的过程中,德国于1968年创立的科技专科学院,经上世纪70年代初和90年代初的两次大发展,到1992年已达153所,比1982年增加32所,在校学生已达160万人,而传统大学至1992年有122所,比1982年减少了12所。

从国际视野来看,这种定位准确、形式灵活的办学类型(相当于我国的“高职”)既是高等教育大众化的产物,同时又在高等教育大众化进程中起着非常重要的作用,不仅为社会培养了大批具有各种专业技能的人才,同时也增加了适龄学生接受高等教育的机会,加快了各国高等教育大众化的进程,最终促成高等教育大众化的实现。发达国家化中期高等教育入学率的较快提高与高等教育大众化的最终实现,在很大程度上依靠短期大学、社区学院等高等职业技术教育的发展,可见高职是各国顺利实现高等教育大众化不可或缺的途径。

高职:我国实现高等教育大众化的创造性选择

为了应对高等教育大众化进程中的种种挑战,在借鉴了美国的社区学院、日本的高等专门学校及德国的科技专科学院经验的基础上,我国做出了发展高等职业技术教育的战略决策,这不仅是我国的独创,而且是我国顺利实现高等教育大众化目标的必然选择和有效途径。

上世纪80年代初开始,在我国东南沿海和一些较发达地区率先出现了一批由中心城市举办的新型地方性大学——职业大学,这是我国最早的高职院校。1998年,教育部提出了“三多一改”(多渠道、多规格、多模式,重点是教学改革,真正办出高职特色)的方针,并拨出11万个招生指标,在20个省市发展高职,高职开始进入大发展时期。1999年教育部的工作要点之一就是“大力发展高等职业教育”。1999年1月,国务院转批了教育部《面向21世纪教育振兴行动计划》,计划明确指出:“积极发展高等职业教育,是提高国民科技文化素质、推迟就业以及发展国民经济的迫切要求。”为了落实此项计划,教育部决定在“三改一补”(高等专科学校、职业大学、成人高校改革,中等专业学校举办高职班作为补充)的基础上,采取新的办学模式与运行机制,积极探索民办高等职业教育。教育部决定从1999年起,专门安排计划按照与现行办法有所不同的管理模式与运行机制举办高等职业教育,称为“新高职”。1999年,《中共中央、国务院关于教育体制改革及全面推进素质教育的决定》就高等职业教育的改革与发展提出了战略性意见,对高等职业教育办学体制与管理体制的改革以及高等职业教育的培养目标、培养途径和教学内容等问题提出了原则性意见,为新世纪高职的建设与发展指明了方向。从2000年开始,国家把职业技术学院的审批权下放到省(市)、自治区政府,2002年第三次全国职业教育工作会议通过了《关于大力推进职业教育改革与发展的决定》,对职业教育工作做出了全面部署,特别是把高等职业教育放在非常重要的地位,提出要大力发展。

高职的办学宗旨是“面向社会、服务社会、办出特色”,具有职业性、地方性、实用性等特点,而且经过办学实践,已经形成了具有特色的高职办学特色,在我国整个高等教育体系中具有不可替代的作用和地位,特别是适应了我国高等教育大众化的发展要求。高等教育要发展,要实现高等教育大众化,没有地区高等教育的迅猛发展是不行的,特别是乡镇的崛起,改变了县域农村地区产业结构和社会构成结构,成为农村地区经济与社会发展的主体力量,农村地区“离土不离乡”、“城乡一体化”县域城镇社区式社会发展道路,对发展农村地区高等教育具有外在的和内在的无限需求。因此,积极推进高等教育大众化,适时发展农村地区高等教育,不仅是解决农村基层高等人才缺乏的重要途径,更是我国高等教育通向农村的必然选择。在有限的经费条件下,只培养教授、科学家、工程师(农艺师、经济师、师等)的后备力量,而不培养大量面向生产、建设、管理、服务第一线的实用人才,我国的高等教育结构就会严重失调,从而延缓高等教育大众化进程,最终会影响我国化与化的全面实现。所以说,高职是我国实现高等教育大众化的创造性选择。

选择结果:高等教育大众化进程的加快与实现

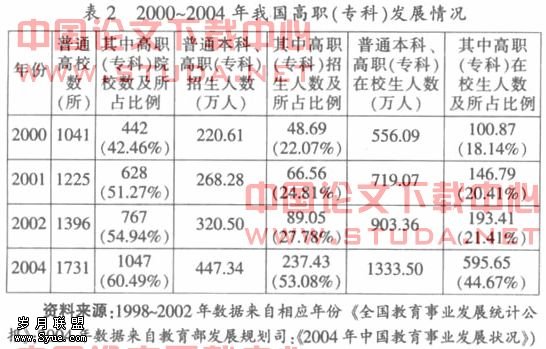

在我国高校扩招的过程中,大部分普通高校的潜力已经挖尽,招生数量已接近极限,要继续发展必须大量增加投入,而这与政府的财政负担能力形成矛盾。要在尽量减少投入的同时保持较快的增长速度,最有效的途径就是积极发展高职。高职学制较短,有利于快出人才;招生灵活,有利于扩大规模;专业面向地方市场,有利于顺利就业,这些都是普通高校所无法替代的。因此,高职的发展有利于加快我国高等教育大众化进程。从表2可以看出,我国高职在推进高等教育大众化进程中实现了跨越式发展,高职(专科)院校数、招生人数、在校生人数三项指标分别在全国普通高校数、普通本专科招生数、普通本专科在校生人数中所占的比例可以说明,我国的高职教育发展已成浩浩荡荡之势,已占整个高等教育的“半壁江山”。

正如特罗教授在论述高等教育发展阶段时所说的:“在大众化阶段,精英高等教育不仅存在而且很繁荣。”在我国高等教育大众化进程中,精英教育应当坚持“高深学问”的方向,培养高素质的高科技人才,如果由精英教育承担高等教育大众化任务,必然导致以牺牲质量达到规模扩张目的的弊端。正因为高职在发展过程中走的是完全不同于学术型、研究型大学的道路,是面向大众、面向地方的,所以实现了跨越式发展,进而使我国高等教育大众化进程大大加快,并将最终真正实现我国高等教育的大众化。

注释:

①石伟平.比较职业技术教育[M].上海:华东师范大学出版社,2001.