业绩评价比较研究及其对公司治理的启示

内容摘要:业绩评价一直是管理中的一个核心问题,公司治理则是近年来我国理论与实务界研究的热点。在传统业绩评价的基础上,近年来出现了作业成本、附加值和平衡记分卡等新的业绩评价工具。本文在对几种业绩评价工具进行比较的基础上,指出它们最新的特征、背景及其对改进我国公司治理的启示。

关键词:业绩评价工具 比较 公司治理

公司治理是我国当前理论与实务界的热点问题,但现有的理论研究多以经济学的理论为基础进行,从管基础出发的研究还比较欠缺。因此,本文拟从管理学,特别是业绩评价的比较研究的角度,为这一问题的研究提供新的思考方向。

20世纪80年代以来,在业绩评价领域出现了一些新的业绩评价工具,引起了理论与实务界极大的关注。观察这些工具所代表的业绩评价理论发展之特征,厘清这些发展背后的时空背景,对于我国企业正确引进、消化这些新的管理思想和管理工具,是十分必要和重要的;对于我国当前公司治理问题,也可以提供一些启示。

主要业绩评价工具概述

业绩评价领域的最新评价工具,对比传统业绩评价工具,主要可分为三大类别,而其中又各有一个获得大量关注和好评的成功代表。

第一类并没有改变传统的业绩评价指标,但是对指标的计量和核算方式进行了很大的改变,比较典型的是作业成本(ABC)。成本是19世纪初期就已经出现的业绩评价工具,历经几十年的发展已经被认为具备了成熟的理论体系与实务模式,但是作业成本的出现和发展,使得成本和成本管理重新焕发了青春,成为极具活力的学科领域。

作业成本所提供的仍然是企业的成本信息,反映企业在资源消耗、生产率改进、成本管理等方面所取得的业绩。但是在成本信息的收集和方式上与传统的成本模式大为不同。传统成本会计以职能部门为中心,主要以产品产量及其所代表的直接成本消耗(如直接人工、机器小时、直接原材料等)为基础进行成本归集和分配;而作业成本以作业流程为中心,按照真实的成本动因,也就是按照产品消耗作业、作业消耗资源的思路,由本溯源,以导致成本发生的真实原因(而不是传统成本会计所“武断”采取的直接人工等分配依据)为基础,对成本进行分配和计算。

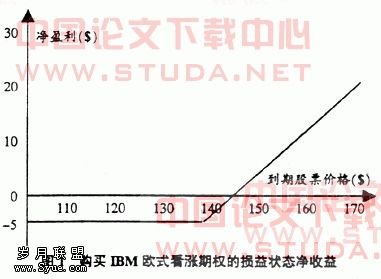

第二类在对传统业绩评价指标进行适当拓展的基础上重新“包装”,比较典型的是经济附加值(EVA)。EVA于1982年被美国的一家咨询公司斯特恩——斯图尔特公司(Stern——Stewart Co.)注册,1993年开始引起广泛重视,但是一般认为,EVA的基本形式是RI(剩余收益),是对RI的延伸,而RI作为一个业绩评价指标早在20世纪20年代就已经在美国通用汽车公司得到应用,但是在实践中和理论上并未引起足够的重视。

RI的思想更早在1890年英国学者马歇尔的著作《经济学原理》中就已提到,他认为只有在净利润基础上扣除投入资本以现行利率计算的利息,才是实际的“经济利润”,这是RI的最早提法。由于和财务理论的发展,资本资产定价模型(CAPM)提供了计算资本成本的方法。斯特恩——斯图尔特公司依据CAPM,在RI的基础上进行了一些调整,并且为之重新定名为EVA(经济附加值)。

第三类则完全突破了传统业绩评价工具的技术和功能边界,典型的代表是平衡计分卡(BSC)。从技术的角度看,平衡计分卡打破了财务业绩评价几乎成为业绩评价代名词的局面,在这里,所谓“平衡”的重点之一就是在于业绩评价中财务与非财务指标的平衡,非财务性的业绩评价成为不可或缺的重要内容,而且通过因果关系与财务性业绩评价构成一个有机的整体,这就使得业绩评价突破了传统的财务边界,并得以渗透到企业管理的方方面面。

业绩评价最新发展的特征

业绩评价最新发展的第一个特征是业绩评价工具在实施和应用中与企业管理相融合,逐步演变为管理工具。

作业成本(ABC)的本意是在寻求适应新的技术经济条件的更为准确的成本核算方法,“作业”是为了实施这种方法而被发掘出来的“成本池”,但是ABC一旦得到应用,作业成本管理(ABM,或者ABCM)便应运而生。通过实施ABC过程中对企业作业的识别与整理活动,借助ABC所提供的作业的成本的信息,ABM得以帮助企业识别增值作业和非增值作业,为企业进行流程再造,优化作业链和价值链提供了强有力的武器。

经济附加值(EVA)也在为股东寻求衡量企业整体业绩更为准确指标的努力中,演变成价值基础管理(VBM),从一个价值核算体系提升为改变企业管理行为的手段。由于EVA的实施,企业的管理者必须理解价值创造的基本概念,领会价值的含义和资本市场如何定义价值;传统上主要作为企业资金管理者和公司政策落实者的财务管理人员,也需要转变思想,利用自身的财务技巧,成为企业价值管理的帮助者和推动者,成为其中必不可缺少的一分子。

平衡计分卡(BSC)更是在试图更准确地衡量企业创造价值的主要源泉——无形资产的过程中,进化为企业战略管理系统(SMS)的中心。构建平衡计分卡的过程迫使企业管理层明晰和形成统一的战略认识,通过平衡计分卡自上而下层层分解,企业战略转化为企业员工能够理解和接受的行为指南,对平衡计分卡结果的反馈则促进企业对战略的反思和学习,平衡计分卡因此从业绩评价工具演变成战略管理工具。

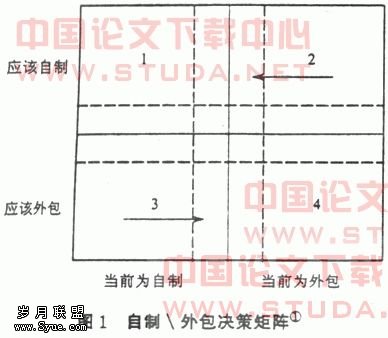

业绩评价最新发展的第二个明显特征是围绕企业价值管理这个主流。在20世纪70年代之前,企业管理的主要工作是在商品市场具备足够的竞争力,企业管理的主流是劳动生产率和企业效益的管理。而20世纪70年代后,特别是80年代以来,企业受到了资本市场的强大压力,企业必须在资本市场也具备足够的竞争力,才能够以更低的成本筹集企业生存和发展所需要的资金。对资本成本的关注,使得价值管理逐渐成为企业管理的核心工作。作业成本和作业成本管理主要的成果之 一就是要企业摆脱不能创造价值增值的作业,保留最能创造价值增值的核心业务。这一观念和相关管理工具带来了发达国家的企业业务外包、产业转移的浪潮,对经济全球化起了非常重要的推动作用。平衡计分卡的实施则试图引导企业关注长期价值创造的动因,特别是由于财务会计技术的限制而不能在财务报告中客观体现的无形资产的投入。

业绩评价最新发展的背景

业绩评价的最新发展主要集中在20世纪80年代、90年代,这一时期具有一些明显的特征。

高新技术,特别是信息技术蓬勃兴起。由于美国硅谷模式及其它相关因素的推动,高新技术特别是产业化应用蓬勃发展,信息技术更是极大改变了人类社会、生活。信息技术一方面促进了以适时制为代表的先进制造模式,改变了企业的成本结构和价值动因,另一方面为包括业绩评价系统在内的企业信息系统低成本的扩展和深化提供了技术保障。作业成本、EVA、平衡计分卡这些新的业绩评价工具的成功实施和广泛应用(技术上可能,同时还要低成本、高效率)都离不开新的信息技术的支持。

经济自由化、全球化程度空前提高。以英国的撒切尔夫人任首相时的“新政”为开端,欧美国家掀起了经济自由化的浪潮;在国家范围内由于WTO、世界银行等国际经济组织的成功运作,经济全球化快速推进。这些都带来了空前剧烈的市场竞争、全球范围内的资源配置,也促进了包括企业管理理念、工具在全球范围内的相互借鉴、融合与传播。

人类自身知识水平的提升,包括金融财务理论的完善。所谓知识经济方兴未艾,原来作为廉价劳动力的工人被高素质的知识白领代替,企业内部的管理模式需要相应变化。特别是金融经济理论的完善为价值管理等理念提供了理论根据与操作思路。

而作业成本等比较突出的业绩评价的发展主要出现地的美国,也有一些特定的时空特征。美国企业受到日本企业强有力的挑战,日本企业的战略管理、精益制造、持续改进、全面质量管理等管理理念和工具被美国学术和实务界在反思中吸收;美国资本市场的发达,以共同基金为代表的机构投资人队伍的壮大带来了价值投资理念的成熟,对企业的价值管理起了引导和推动作用;美国科研人员和咨询公司的活力,以哈佛大学卡普兰教授等为旗手的学术界与咨询公司合作,对于作业成本、平衡计分卡的诞生和推广起了十分重要的作用,而EVA更是在咨询公司的直接推动下被广泛接受的。

业绩评价最新发展对改进公司治理的启示

改进公司治理要注重结合实际。公司治理当前已成为世界范围内的热点问题,由于我国的特殊背景,对此问题的讨论更为热烈,但是主要集中在公司股权结构、董事会治理结构、以及高管薪酬等“上层问题”,但是如何让这些问题的解决落实到个人层面则相对关注较少。例如董事会成员,特别被寄予厚望的独立董事,如何建立其业绩评价和相应的信号传递机制?这类“抓落实”的问题不解决,通过所谓建立董事会来改善国有企业法人治理结构,或许只会带来更多更复杂的委托——代理问题。

改进公司治理要依靠政府,也要依靠市场。公司治理的完善当然离不开政府的引导和推动,但是政府行为(很多时候实际是政府工作人员的行为)背后同样有一个更难以完善的政府治理的难题。业绩评价的最新发展在很大程度上是由市场提出需求,同时以市场的形式满足这种需求的过程来完成的。公司治理问题本身,特别是结合具体企业的治理问题的解决方案本身,只要有能够创造价值(例如通过改善公司治理来增加企业价值)的机会,市场之手就有可能利用和分享这种机会。在健全法制等市场基础机制的前提下,企业在产品市场和资本市场更为自由的竞争必然孕育有关改进公司治理的市场。政府的角色转向提供市场基础设施这类公共产品可能更为合适。

改进公司治理要发扬科学精神。我国现阶段在很多领域,包括经济和管理领域,更为缺乏的还是科学精神。对于公司治理领域当前的一些问题,应该更多秉持科学精神,深入研究出现种种病态的“动因”。不对产生问题的原因进行充分的讨论,而热烈争论各种解决方案,这至少没有体现足够的科学精神。业绩评价的最新发展再次提醒我国公司治理领域对科学精神的重视。

:

1.孙薇,刘俊勇著.企业业绩评价—战略的观点.税务出版社,2006

2.魏钧著.绩效指标设计方法.北京大学出版社,2006