角色冲突引发的家族企业代理问题研究

摘要:我们通常认为,家族是一种落后的、小规模的组织形式。Jensen和Meckling从所有权结构的角度分析了代理成本的产生源泉,认为家族企业的代理成本较低。Schulze等指出了这一模型的假设条件不适用家族企业,并进一步指出家族企业代理问题中由于未能利用好市场机制而产生代理成本,以及由于和非经济偏好而产生的冲突引发的代理成本,还有利他主义产生的代理成本。文章重点论述了家族企业存在家族和企业两个系统,这两个系统中人扮演了多重角色,角色冲突是家族企业代理成本产生的重要根源。

关键词:家族企业;代理问题;角色冲突

一、 家族企业代理问题的提出

家族企业中所有权和控制权的重合是其基本特征,这与主流代理理论所要揭示的现实问题相去甚远,因而长期以来没有得到主流代理理论的重视,甚至不在主流代理理论视野范围内。主流代理理论要揭示的是所有权和控制权分离所产生的代理问题,其现实根源是大企业的产生和。Berle和Means(1932)在《现代企业和私人产权》一书中将英美国家中的企业问题概括为:现代公司中股权越来越分散,所有者权利实际上越来越是名义上的,企业实际上是把持在职业经理人手中。他们由此认为,控制着公司主要权利,并且不受监督的职业经理可能会以损害股东权益的方式追求他们自己的利益。Berle和Means所提出的问题就是代理问题。

Jensen和Meckling(1976)从主流代理理论出发认为: 如果一家独资企业由业主自己经营,它将制定追求自己效用最大化的经营决策。这些决策不仅包括他从金钱收入中获取的利益,而且包括他从企业家行为中获得的各种非金钱方面的效用。其决策原则是增加1元钱开支在各种货币项目和非货币项目上得到的边际效用相等,同时等于从增加1元钱税后购买力所获得的边际效用。如果业主出售公司股票所有权,它与外部股东利益之间的分歧将会产生代理成本。①他们从理论上印证了代理成本来源于企业所有权和控制权的分离,当管理者不是企业的完全所有者,管理者的努力和收益之间的权衡发生变化。一方面,当管理者努力工作时,他可能承担全部成本,但只能获取一小部分利润;另一方面,当他消费额外收益时,他得到全部好处但只承担一小部分成本。结果,它的积极性不高,却热衷于追求额外消费。企业的价值小于他是企业完全所有者时的价值。

从Jensen和Meckling的模型可以推断,随着所有权与经营权重合程度的上升,代理成本会不断降低。一种极端的情况是,如果企业完全由单一所有者经营,那么就不存在代理成本。家族企业类似于单一所有者经营。家族企业由家族成员共同所有和经营,不需要像所有权和经营权分离的企业那样建立董事会、基于工作绩效的激励合约、正式规章制度等内部治理机制。家族企业的两权合一,能够显著降低代理成本,因此家族企业是一种低成本的组织的治理模式。不过事实真如此么?家族企业真的没有代理问题或者说代理问题很小可以忽略不计么?如果家族企业也有代理问题,那它又有哪些特殊性?这些问题都值得我们深入研究。

二、 家族企业代理问题的相关

从Jensen和Meckling(1976)为代表的主流代理理论可以引申出,家族企业能够显著降低代理成本,原因是:这首先是家族企业中所有权与控制权重合的特点决定的。企业所有权和控制权的分离是产生代理成本的根源,家族企业中所有权集中在彼此具有特殊(血缘、亲缘)关系的代理人手中,这种私人关系可以确保他们不会通过额外津贴、资源低效率配置来侵占其他所有者的权益,促使代理问题趋于最小化。其次,家族代理人有助于减少消除彼此的机会主义倾向。当企业面临的增长机会和风险时家族代理人能很好的协调各自的态度,从而降低达成、监督和实施合约的成本。再者,家族成员之间具有相互监督和约束方面的优势。私人之间的密切交往能降低彼此信息不对称的程度;长时期、多维度的交易,更易于彼此之间交流和协作。这样用非正式契约来调节要优于建立昂贵的内部治理机制。此外,竞争性外部市场体系也能向家族企业提供为防范外部代理人逆向选择所需的信息。

事实上Jensen和Meckling为代表的主流代理理论奠基于两个假设:其一,所有权和经营权的分离是企业代理问题的根源;其二,非所有者经营的企业用于降低代理成本的机制是昂贵的,而所有者经营则是一种有效的替代机制。还有一个隐含假设就是人是理性的经济人。但是家族企业错综复杂的现实问题预示着其代理理论的假设可能把问题简单化了。

以Schulze为代表的一些西方学者开展了专门针对家族企业代理问题的研究。他们认为,主流代理理论与一系列相关研究的结论不符。例如,Meyer和Zucker(1989)指出,家族企业更容易产生某种形式的决策惰性,威胁到企业的生存。家族企业中存在的所有者控制、所有者经营和利他主义三大问题,不仅不能降低代理成本,反而会产生如“自我控制”等新的代理问题。家族企业在丧失公众公司的外部市场治理机制的同时,内部治理机制也同样面临问题。

1. 家族企业私人所有权的代理成本。市场的价格机制具有指示作用,企业可以根据代理人市场的自我选择和分类作用,决定雇用谁。高薪酬职位吸引高能力的代理人,绩效薪酬吸引风险偏好者。家族企业通常艘有权封闭,变化小,所以Schulze等(2001,2003)认为,家族企业的私人所有权会削弱代理人市场、产品市场、资本市场等要素市场和企业外部治理机制的效率。概括来说私人企业治理成本的非效率有五个方面的重要含义:(1)家族企业会增加雇用低素质的代理人的风险。所有者不愿意对代理人行使股权激励,高层经理职位往往也被其家族成员占据,企业也无法通过职务晋升等手段来激励代理人。因此家族企业在市场上会传递吸引劣等雇员的信号,往往很难吸引优秀的代理人。(2)家族企业增加雇用机会主义雇员的风险。由于竞争的程度降低和市场的非效率,企业防御逆向选择的成本会很高。(3)家族企业不愿意稀释股权,削弱了代理人从制度上的防御所有人采取“敲竹杠”的行为的能力。(4)私人所有权增加了监督成本,补偿不利和有限的发展机会减少了代理人之间的监督。(5)私人所有权增加了监督企业绩效的成本,因为股票的价格不是由市场决定的。家族企业不愿也不能向外界提供关于企业经营状况的真实信息(如股票价格等),从而无法像股权分散的公众公司那样向代理人提供能够向他们发出可信的承诺信息。

2. 所有者经营与家族企业代理问题。Jensen和Meckling(1976)认为当分享所有权产生的利益冲突能被有效的解决时就不会产生代理成本。三个机制是使这一问题成为可能:(1)内部投票表决可以使处理分散的焦点问题的成本最小化。因为投票权被设想为在所有者中间按比例来分配经济风险和报酬。(2)市场的流动性可以使所有者通过卖股票的方式消减他们由于冲突而产生的代理成本。(3)所有者是理性的首先受经济利益驱动。不过,Jesen(1993,1998)后来也承认,一旦假设条件得不到满足,这类企业也会遭遇代理问题。例如,如果控制权市场功能弱化,那么将会发生内部(或强势)股东侵占外部(或弱势)股东权益的问题,私人所有权使这一问题恶化。由于缺乏有效的资本市场(股权流动性很低),非常容易产生敲竹杠行为,一部分所有者利用投票权或资产的专用性,把其他所有者权益当作“人质”。

理性人假设也遭到了贝克尔(1974,1981)和布坎南(1975)等人的质疑,他们坚持现实中人们的行为同时受到经济和非经济动机的驱使,人们本能地同时追求两种不同偏好效用的最大化。这会导致下述两个问题:首先,所有权本身并不能降低家族代理人之间达成、监督和实施合约的成本。由于任何个体都具有自己的特殊偏好,包括经济和非经济偏好,但由于受到外部有限资源的约束,家族代理人不可能同时实现经济和非经济偏好的效用最大化,从而产生不同偏好之间的内部冲突。此外,经济偏好可以用一般化的商品(如货币)来表示,而非经济偏好(如家族和谐、自身形象)却不能。这会造成外部冲突:既然重要的决策无法采用货币化方法来评价,那么单靠货币指标并不能保证协调所有者之间关于增长机会和风险的态度。其次,Thaler和Shefin(1981)提出了“个人自我代理”问题,这是指一些非经济偏好会导致人们采取一些不仅危害自己而且还会危及周围人的行为。导致个人自我代理问题的原因在于个人很难区分是应该从理性的经济行为(如追求财富或一般性商品)还是从非理性行为(如吸毒、酗酒、醉心于权力)中获得效用。

3.利他主义与家族企业代理问题。经济学家则认为,利他主义是通过自利方式自我实施和自我激励的,因为自利能使个体的利他主义和利己主义同时得到满足。一些经济学家(Simon,1993;Eshel等,1998)认为,利他主义动机会给家庭带来多种裨益。贝克尔(1974)认为利他主义会产生一种自我实施的激励机制,促使家庭成员之间相互体谅,激发和维持家庭责任和义务感。虽然利他主义在市场上没有多少效率,但在家庭中则普遍有效。

但是,Schulze等(2000,2003)认为,在企业度过初创期以后,利他主义会产生家族代理人搭便车、“自我控制”等代理问题,并且与所有者控制和所有者经营相互作用,会导致一系列相互交织在一起的复杂的代理问题,由此而产生的代理成本会抵消甚至超过利他主义所节省的费用。Schulze等(2001)基于1 376家家族企业相关数据的实证研究表明,由于存在利他主义和业主的自我控制问题,家族企业并不是主流代理理论所认为的一种有效治理模式。

Jensen和Meckling(1976)把代理关系定义为一个人或较多的人(即委托人)聘请别的人(代理人)代理他们来履行一些服务,包括一些决策权委托给代理人。如果关系的双方都是效用最大化的追求者,就有充分的理由相信代理人不会总是以委托人的最大利益为转移。从代理关系的定义来看代理问题发生的范围很广,只要有团队合作的场合就会有代理问题。所有权和控制权的分离只是产生代理问题的一个特例,只不过大企业的重要性将这一问题的严重程度给放大了,现实中代理问题比比皆是。个人的有限能力是任何企业管理者所无法避免,家族企业也一样需要授权。本文强调家族企业除了权利配置的代理问题以外还存在另外一个重要的方面的代理问题,即家族与企业的角色冲突引发的代理问题。

在国内外对家族企业的研究过程中,学者们形成一个基本的观念模式:家族企业实际上是由家族和企业这两个重叠的系统构成,具有家族关系和企业契约双重属性。这两个组织各自有自己的标准、成员身份准则、价值结构和组织结构(Gerisick,1985)。家族企业要素所有者的利益关系和成员的行为方式都处于这两个组织的之中,二者的交互影响决定了家族企业的问题特殊性和复杂性。家族企业的主要成员的企业角色和家庭角色在一个人身上重叠,使两个组织的代理问题交错在一起。我们以家族中最典型的父子关系为例来分析这一问题。在团队中同一个人既可以是委托人,又可以是代理人。家族企业中并存着两个系统,这必然产生集委托人和代理人于一身的情况。如果父亲是所有者—经营者,儿子是经理人员,对于企业来说父亲是委托人,儿子是代理人;对家庭来说父亲是代理人,儿子是委托人。因为家族企业往往把企业看成是家庭的共有财产,作为家庭的成员的儿子是委托方之一,将家庭财产委托给父亲经营。反过来说,儿子的角色也一样是重叠的。

家族企业代理问题的表面现象是利益冲突,实际上是角色冲突引起的。从企业角度来看,作为委托方的父亲,要对儿子进行激励、约束、监督,主要运用手段来调节,任何违反企业代理关系的都将付出经济代理成本;从家族的角度来看,作为代理人的父亲,要对儿子承担家庭责任,主要采用道德情感手段来调节,任何违反企业代理关系的都将付出心理代理成本。当两种角色发生冲突时,会搅乱正常的代理关系,父亲会面临两难选择。这种决策很难找到平衡,只要违反一个系统的代理关系就必然会殃及另一系统,反过来另一个系统又会影响原系统。如父亲以企业为根本,痛斥儿子的某些行为,会带来家庭的不和谐,引发心理代理成本。反过来这种不和谐又会给正常的企业代理关系带来麻烦,增加心理代理成本。

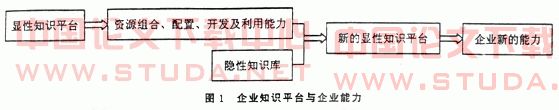

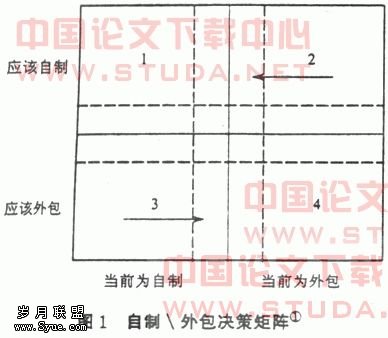

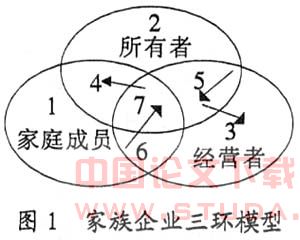

从Tagiuri和Davis(1982)构建的家族企业三环模型(参见图1),可以对家族企业的复杂角色进行分析。图1中,上环表示所有者,左下环表示家族成员,右下环表示经营者;1表示单纯家族成员,2表示单纯所有者,3表示单纯经营者;4表示家族所有者,5表示外部所有—经营者,6表示家族经营者,7表示家族所有—经营者。从角色重叠角度来理解,1是单一角色即家庭角色;4是双重角色即家庭角色和企业所有者角色;6也是双重角色即家庭角色和企业经营者角色;7是三重角色重叠即家庭成员、企业所有者、企业经营者。

从图1可以看出家族企业中代理关系是非常复杂的,但有几种主要的代理关系为非家族也具备的如:(1)作为控制性股东的家族所有者(4和7)与作为中小股东的非家族所有者(2和5)之间的代理关系。(2)家族所有者(4和7)与非家族经营者(3和5)之间的代理关系。因为家族企业拥有所有权、控制权和家族成员参与经营的特点,上述代理关系相当于“一股独大”企业中的中的大股东和小股东之间的代理关系,所有者和经营者之间的代理关系。

能体现家族企业代理关系特点的是:(1)家族所有者(4和7)与家族经营者(6和7)之间的代理关系;(2)家族所有者(4和7)中的控制性股东与其他家族所有者(4和7)之间的代理关系;(3)家族所有者(4和7)与单纯家族成员(1)之间的代理关系。每一种代理关系中都涉及到一个人的多种角色与另一个人的多钟角色之间复杂的关系。因此家族企业中,如何灵活的进行角色的转换、维持代理关系的动态平衡,减少代理冲突,降低代理成本,是家族企业处理代理关系的最大难题。虽然,在代理成本问题上,角色冲突没有权力配置对家族企业的影响大,但是,角色冲突可能影响到权力配置问题,有时这种影响可能是微妙的。

总之,Jensen和Meckling从所有权结构的角度分析了代理成本的产生源泉,认为家族企业的代理成本较低。Schulze等指出了这一模型的假设条件不适用家族企业,并进一步指出家族企业代理问题中由于未能利用好市场机制而产生代理成本,以及由于经济和非经济偏好冲突引发的代理成本,还有利他主义产生的代理成本。本文重点论述了家族企业存在家族和企业两个系统,这两个系统中人扮演了多重角色,角色冲突是家族企业代理成本产生的重要根源。

注释:

①代理成本的总和可以限定为:(1)委托人的监督活动支出;(2)代理人支出的签订契约活动的费用;(3)剩余损失。

:

1.王明琳,周生春.西方家族企业代理问题研究现状.外国经济与管理,2005,(6).

2.Jensen,M C &Meckling,W H.Theory of the firm:managerial behavior,agency costs and ownership structure.Journal of Financial Economies,1976,3(4):3O5-360.

3.Schulze,WS,M H Lubatkin,&RNDino.Toward a theory of agency and altruism in family firms.Journal of Business Venturing,2003a,18(4):473-490.

4.Schulze,W S,M H Lubatkin,Y Ling,R N Dino & Buchholtz,A K Agency relationships in family firms:theory and evidence.Organization Sdenee,2001,(12):99-116.

5.Schulze.W.S.M,H.Lubatkin,Y Ling,& R N Dino.Altruism,agency and the competitiveness of family business.Managerial and Decision Economics,2002,(4):257-259.