不完全信息条件下供应链管理协同策略研究

摘要:本文首先对国内外供应链协同效应研究状况进行综述,进而分析了影响供应链协同的障碍因素是缺少统一、规范的供应链协同制度、实施机制的稀缺、供应链的有限理性、机会主义行为和短期自利行为。最后提出了在不完全信息条件下供应链的制度协同、运行机制协同和关系协同的策略。

关键词:不完全信息 供应链管理 协同策略 研究

供应链协同SCC(Supply Chain Collaboration)是指产品或服务从原材料的供应开始,在向需求方移动的全过程中,通过供应链中各个环节的共同努力,从而创造出大于各环节价值简单总和的供应链整体价值。供应链协同是供应链管理的崭新的也是最为现实的模式,是供应链业务流程顺畅、资源有效利用的一种手段。而供应链企业之间的协同可以将某一行业分散在世界各地的研究开发、生产加工、资源提供和市场营销等价值增值诸环节上具有特定优势的不同企业联合起来,依靠生产要素在国际范围的流动,实行分工合作、优势互补、强强联合、利益共享,从而产生“1 + 1 > 2”的放大效应,使得供应链上的各个企业都获得整体的竞争优势。所以,不论是对整个供应链还是对供应链上的各个企业,供应链协同都有重要意义。

供应链协同效应的研究综述

关于供应链协同对企业的作用,张莹(2003)认为供应链企业管理的协同,一方面作为一种制度安排,抑制了机会主义行为和不确定性,减少了为防范机会主义行为和不确定性而制定完备契约的交易费用;另一方面作为一种社会关系,增加了主体的理性,减少了经济主体为做出充分合理的决策而获取信息的交易费用。顾桥(1999)认为供应链管理的协同可以加强企业的关系协同,从根本上缓解“牛鞭效应”给企业带来的危害,降低经营成本。李玲鞠(2006)认为在供应链系统中,存在广泛的协同效应,而信息协同是供应链系统统筹决策的关键。供应链协同效应一直是研究的重点,到目前为止,对协同效应的研究比较完整。

关于供应链协同效应产生的观点有:迈克尔·波特(1997)的价值链观念;沈厚才(2000)的系统论观念;Stevens(1989)的流程再造观点;赵先德(1999)的关于物流、信息流与资金流的“三流”观点和坎贝尔(2000)的“搭便车”论。张莹(2003)则认为内部化交易费用是供应链协同效应产生的根源。有关协同效应产生方面的研究较多,对供应链协同效应产生的各种原因有较为完整的研究。

关于供应链企业如何实现协同的研究方面,刘永胜(2004)建立了完全信息条件下的供应链企业实现协同的数学模型,通过对模型的分析得出了在完全信息下,供应链企业通过协调可以实现整体利润的增加。赵柱元,张长元(2005)通过数学模型从宏观和微观的角度分析了供应链成员间协同合作的博弈过程,得出了实现供应链总收益最大化的方法。刘开军、张子刚(2005)分析了不对称信息下供应链的协调机制,认为要在决策权分配、定价与定量折扣、订货批量承诺、返销等方面建立有效的供应链协调机制,重新分配供应链中的利润,激励成员企业目标与系统目标保持一致。对实现协同的研究,较多的侧重在完全信息下,对不完全信息下的研究偏少。

研究表明,大多数研究都是假设供应链企业间信息是充分共享的,各企业作出决策时信息是完全的。但对不完全信息条件下供应链企业实现协同的障碍和策略研究较少,或只侧重在某一方面。因此,本文从不完全信息角度,分析影响供应链管理实现协同的障碍,从而提出供应链管理协同的策略。

不完全信息下供应链协同的障碍分析

(一)统一、规范的供应链协同制度稀缺

制度是一种稀缺的资源,是合作的前提。一般资源的稀缺经常与“匮乏性”相联系,而制度稀缺性来源于制度供给的有关约束条件。即制度供给总是相对不足,所以供应链企业中才会出现那么多的不合作现象。这里的制度稀缺主要表现在两个方面:制度的总供给缺乏,即缺乏完整的对供应链企业约束的明文规章制度;制度创新缺乏,供应链管理打破了传统单个企业管理的小圈子,将供应链中的不同企业柔和在一个大的系统内进行统一管理,这要求管理制度的时时创新以适应新条件下的管理需要。统一、规范的供应链协同制度的稀缺是供应链企业协同的主要障碍。

(二)实施机制的缺失

供应链协同制度实施机制的缺失是供应链协同的又一大的障碍,一方面现有的制度不能得到有效的贯彻和实施,一些规范供应链企业合作行为的有效制度安排形同虚设;另一方面供应链企业从自身利益出发,有选择地执行规范企业行为的规章制度,执行对企业有利的规章制度,而对暂时不利于企业的规章制度置若罔闻。

(三)企业的有限理性

传统的经济理论假定经济主体能够在给定的条件下做出充分合理的决定,而现实中,由于受到信息传播能力、传播效率、接受信息的能力以及经济主体自身知识等因素的限制,信息是不完全的,并不具备做出理性决策的条件,因而经济主体只具有有限理性。正是因为这种有限理性的存在,使得供应链企业往往仅仅从自身利益考虑,做出短期对自身有利而对整个供应链不利的行为。

另外,由于企业有限理性的存在,导致企业间信用的缺失,供应链企业不愿意相信上下游企业,一些企业的经理人甚至认为,建立在相互信任基础上的供应链内企业间的合作是不可靠的,他们宁愿追求企业经营一体化的老路,而不愿追求供应链企业间的协同效应。企业的有限理性是不完全信息下供应链协同的重要障碍。

(四)企业的机会主义行为

机会主义表述了个体在对自我利益考虑和追求的时候,具有随机应变、投机取巧,为自己谋求更大利益的行为倾向。学者威廉姆森假设,经济主体在经济活动中总是尽其最大能力保护和增加自己的利益,只要有机会,就会追逐自利 (O.E.Williamson,1985)。由于信息的不完全和资产的专用性的存在,企业为了追求自身利益的最大化,常常会出现机会主义行为。机会主义行为损害了企业的信誉,严重破坏了供应链企业间的协同。

在供应链模式中,各个成员企业是既合作又竞争的关系。虽然成员企业之间有长期、稳定合作的伙伴关系,但是每个成员企业是独立的主体,有自主的决策权,以追求自身利益最大化为唯一目标,企业间存在信息不对称问题。而每个企业从自身出发谋得的自身利益最大化时整个供应链的利益却未必能达到最大化,因为局部的简单相加并不等于整体之和。因此供应链企业的这种自利行为也影响供应链协同。

不完全信息下供应链管理的协同策略

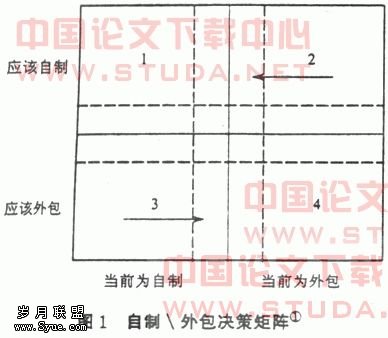

(一)建立有效的制度供给,实现供应链企业间的制度协同

首先,要用硬性的明文契约来规范和约束供应链各节点企业的行为,实现供应链企业间的制度协同,这里要求契约要尽量完整,尽量细化,要考虑到各种情况。

其次,通过产权制度创新加强跨企业的协同。产权明晰主要是针对有形资源而言的,而供应链上的协同的基础是无形资源,如相互之间的关系和信任等等。而这种资产恰恰需要模糊产权而不是明晰产权,供应链的制度创新,在于强调无边界企业,而不是时代画地为牢的“明晰产权”。供应链上的这种制度创新,通过模糊产权,虚拟合作,加强了彼此的协同,降低了交易成本。

再次,通过跨企业管理制度的协同加强合作。企业内部的管理制度都是为了使企业的各个部门的活动能够达到协同,而随着供应链时代的来临,企业间也需要通过制度上的优化和协同来增强自身的竞争能力。如通过制度层面上的优化来使自身的利润最大化。

(二)完善供应链的制度运行机制,实现供应链企业运作机制的协同

仅仅有好的制度是不够的,还必须有一套与之相适应的有效的制度运行机制。供应链上的制度运行机制主要包括:信息共享机制、利益分配机制、目标激励机制、冲突解决机制。信息共享机制就是要构建一个信息共享的平台,例如链内企业的局域网,这样供应链企业可以在信息最大化的基础上做出有利于整个供应链的最优决策。利益分配机制就是要平衡供应链上中下游企业之间的利益,要求供应链企业不能只顾自身的利益,应考虑到供应链的整体利益。目标激励机制就是要激励成员企业目标与系统目标保持一致,以实现整个供应链的竞争优势为目标。冲突解决机制就是要建立一套完整的解决供应链企业之间的冲突的办法和规定,同时要成立诸如仲裁机构之类的调解机构。

(三)发挥隐性契约的作用,实现供应链企业的关系协同

新制度经济学理论提出将长期契约用来代替纵向一体化经营时,可以采用两种形式,一是选择依靠在上强制执行的明文契约来保障;二是选择如果出现机会主义行为,就通过“断绝来往”的市场机制强制执行的暗示性契约(即隐性契约)来保证。由于不确定性和有限理性,绝对完整的明文契约是不可能,所以需要隐性契约来保证企业间协同与合作。

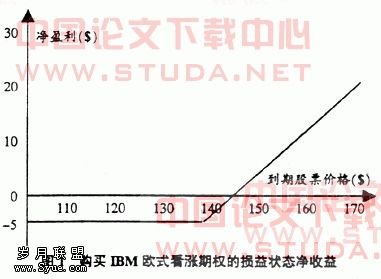

依据博弈理论,供应链企业是否能够实现协同效应是供应链成员之间博弈的结果。例如在供应链成员中存在着两个博弈的参与者,企业甲和企业乙它们分别有两个可以选择的策略,即合作与不合作,并且他们均可独立地采取策略。我们假定当企业甲、乙均采取合作策略时,其收益为8单位,当企业甲合作、企业乙不合作时其收益分别为3和10单位,当企业甲不合作,企业乙合作时,其效用分别为10单位和3单位,如果双方都不合作的话效益都为3。

如果企业甲、乙之间的交易仅限于一次的话,依据博弈理论的经济人假设和信息完全假设,双方都从各自利益出发,那么企业甲、乙均不会选择(合作、合作)的策略组合,而会选择(不合作、不合作)策略组合。尽管这一策略组合是纳什均衡,但并未达到怕累托最优,显然这样的结果对双方都是不利的。然而在现实经济社会中,经济人的理性假设是有限的,且由于不完全信息的存在,使无限重复博弈成为可能。这种交易如果在企业甲和乙之间反复进行,则双方的博弈结果大不相同。在无限次重复博弈中,只要每个对弈者有足够的耐心,人们将进行长期合作,并放弃既得利益。因为长期合作中的利益可以克服谋取短期利益的动机,对弈者有为自己建立一个愿意合作的声誉的积极性,也有对惩罚的短期不合作行为的积极性。使(合作、合作)策略组合变为纳什均衡点,并达到帕累托最优。

在社会化大生产分工越来越细的经济社会,企业之间互相协作相互依赖的程度越来越大,如果仅为一次交易利润的最大化而过多损害交易双方的利益必然妨碍其长期利润的最大化,这是得不偿失的事,不论从企业甲还是乙的角度看采取合作策略虽然有悖于短期利益的最大化目标,但符合长期利益最大化的目标,因此尽管双方都有利己主义的动机,但在长期的博弈中,双方都采取合作的策略相互协调。这样就充分的发挥了供应链企业间隐性契约的作用,实现了供应链企业的关系协同。

:

1.马士华,林勇.供应链管理[M].北京:机械工业出版社,2005

2.张莹.供应链协同效应:一个交易费用理论的视角[J].经济研究参考,2003